DIRITTI

In un mondo che ci spinge alla competizione moltiplichiamo le occasioni di complicità

Alcune riflessioni verso lo sciopero globale transfemminista dei generi e dai generi dell’8 marzo lanciato da Non una di meno. Uno spunto per discutere collettivamente dei possibili strumenti di azione comune dentro e fuori lo spazio accademico

L’8 marzo sarà, grazie a Non Una di Meno, una giornata di sciopero globale femminista, dai generi e dei generi. Per il terzo anno le donne e le soggettività LGBTQI* bloccheranno ogni attività produttiva e riproduttiva.

Al pari di molti altri, lo spazio accademico si costituisce come uno spazio di espressione diffusa e subdola di sessismo e violenza di genere, dove la condizione di precarietà – che sappiamo essere altrettanto estesa – è una delle garanzie di funzionamento del sistema universitario stesso.

Siamo noi precariu a sostenere un’ampia parte del lavoro in accademia. Se ci sottraessimo collettivamente a questo meccanismo, crollerebbe su se stessa. Allo stesso tempo, l’università, per chi l’attraversa con un movimento carsico, è uno spazio ibrido nel quale gli “strumenti del padrone” diventano così opachi da rendere il centro e i margini malleabili e dunque meno identificabili.

Questo ci interroga in più direzioni. Da un lato, abbiamo poche alternative: se vogliamo lavorare nell’ambito della ricerca gli spazi accessibili sono quelli precari (tutorati, docenze a contratto, contratti di collaborazione, borse di studio, assegni di ricerca…), cui corrispondono posizioni vulnerabili e retribuzioni inadeguate al carico di lavoro. Dall’altro, contribuiamo alla riproduzione della precarietà già per il solo fatto di accettare di lavorare in condizioni di effettivo ma non riconosciuto sfruttamento.

Per questo pensiamo a forme specifiche di sciopero che possano concretizzarsi l’8 marzo, ma anche che quella giornata possa essere occasione per una riflessione collettiva più ampia che, a partire da pratiche e riflessioni di natura politica che scaturiscono dalle nostre esperienze individuali e collettive, contribuisca a tracciare dei percorsi quotidiani di resistenza e cambiamento.

**

In questi anni abbiamo scritto, cooperato e lottato per sottrarci al carico di lavoro gratuito che si accompagna alla precarietà, ma allo stesso tempo sentiamo l’esigenza di interrogarci, a partire da noi, su quali siano i meccanismi che ci tengono agganciatu a quel lavoro e quali le forme di gratuità che intendiamo scegliere o rifiutare. Non è soltanto la gratuità del lavoro a metterci in discussione, ma le stesse forme contrattuali che firmiamo che per la loro natura temporanea e non tutelata permettono il riprodursi dell’università stabilizzando il più basso numero possibile di persone.

Perché non ne usciamo? In primo luogo perché in Italia l’università è ancora oggi considerata lo spazio più autorevole per la ricerca, il luogo della ricerca. Si tratta di un accreditamento sia simbolico e di status, sia materiale: nella generale scarsità di risorse l’università ancora permette di essere pagatu per fare ricerca, a fronte di altre istituzioni (istituti e centri di ricerca, fondazioni, etc.) che, oltre ad essere meno diffuse sul territorio, non godono dello stesso riconoscimento e offrono le stesse condizioni di precarietà (garantendo, se possibile, ancora meno continuità e diritti di quanto non faccia l’accademia).

Riteniamo importante esplicitare la contraddizione che sta dietro questo assunto, ricordando che le nostre ricerche si sono nutrite e si nutrono anche in spazi altri, senza negare, però, che l’investimento simbolico sull’università significa anche un impoverimento di questi spazi. Esiste una generazione di ricercatoru femministu che ha creato e continua a creare riflessioni culturali e politiche profonde e vivaci all’interno dell’accademia, ma lo ha fatto e lo fa anche attraverso canali alternativi che non godono dello stesso riconoscimento pubblico di quelli tradizionali, e che anzi vengono fortemente disincentivati nel mondo accademico, dove tutto è letto attraverso il prisma della carriera (quando spesso, per noi, si tratta semplicemente di una possibilità di lavoro ovvero di reddito).

In una prospettiva transfemminista, ciò che può apparire marginale – e che per questo viene marginalizzato – in realtà non lo è.

L’università ci permette anche di fare didattica, uno dei luoghi di trasmissione del sapere che vorremmo contaminare non soltanto con le nostre riflessioni, ma anche con le nostre pratiche e posture. Anche in questo senso la precarietà è un limite, poiché ci impedisce percorsi continuativi e spesso ci impone di infilarci in corsi già immaginati, con modalità decise daaltru. Inoltre, i continui tagli all’università, con il conseguente aumento delle tasse (che garantisce maggiori fondi ministeriali), rendono l’istruzione universitaria uno spazio sempre più classista (e di presunta eccellenza), in cui si parla e ci si confronta con platee sempre più ristrette.

È necessario continuare a esplicitare il fatto che l’università si costituisce come sistema governato da uomini cis- in cui si riproducono gerarchie di genere che lasciano spazio a forme di ricattabilità di ogni tipo. Proprio perché sistema, queste sfaccettate e multiple forme di ricatto vengono spesso riprodotte anche da chi uomo cis- non è. Tali forme gerarchiche – che si nutrono di ricatti, ma anche di stima, affetti, elargizione di riconoscimenti, quotidianità – agiscono in maniera differente sulle diverse soggettività che abitano lo spazio accademico. Proprio come in ogni altro ambiente di lavoro, le caratteristiche considerate peculiari di ogni genere e di ogni orientamento sessuale vengono messe a valore, sfruttate. Cura e lavoro si intrecciano anche perché molto spesso è difficile stabilire mansioni precise (cosa può un* assegnista?!), e quello che finisce per contare è il tempo messo a disposizione e l’atteggiamento con il quale lo si fa (non puoi dire di no, e lo devi fare sorridendo).

***

Negli studi di genere, sulle sessualità, transfemministi la precarietà è, ancora di più rispetto ad altri ambiti, condizione intrinseca perché fondativa della tipologia stessa di quegli studi, che si sono costituiti da subito come ambito densamente politico, ma che tuttavia non godono di formale riconoscimento (non solo perché non esiste un settore disciplinare in cui riconoscerci e che ci riconosce, ma anche perché l’ortodossia di gran parte degli ambiti disciplinari dai quali proveniamo non ha un atteggiamento accogliente). La struttura di pratiche esistente nel contesto accademico nel suo complesso – non solo sul piano del mercato del lavoro ma anche sul piano organizzativo e culturale – rafforza un regime di genere che ha molteplici conseguenze: oltre che sulla precarietà e ricattabilità dei saperi e soggettività “non-riconosciute”, influisce concretamente sulla possibilità di sviluppare ricerche basate su metodologie femministe che sappiano sfidare le prospettive cis-etero bianche sulla conoscenza e dunque sul sistema stesso che la nutre. D’altra parte, vediamo il rischio di un femminismo che si fa solo oggetto di ricerca, un settore coi suoi criteri e i suoi canoni di obiettività e scientificità, in cui alla radicalità delle scritture si sostituisce l’accettazione o la cecità alle dinamiche materiali che abitano l’università e che generano esclusione lungo la linea del genere, ma anche lungo quella del colore e della classe.

L’8 marzo è un’occasione per portare dentro lo spazio accademico riflessioni e iniziative radicali e innovative (come spesso sono le nostre ricerche). L’8 marzo è anche un punto di partenza per amplificare e disseminare le nostre pratiche ben oltre una data simbolica.

Proprio a partire dal nostro transfemminismo abbiamo già messo in pratica delle forme di sciopero che ci hanno permesso non solo di sopravvivere, ma anche di pensare. Abbiamo costruito una relazione tra noi e con altru che non solo ci ha fatto scoprire i funzionamenti più complessi dell’università, trovare call nascoste nelle pagine più impensabili, scambiarci materiali e lezioni, avere occhi attenti per le cose che abbiamo scritto, ma che ci ha garantito uno spazio in cui abitare la ricerca con desiderio, complicità, in direzione contraria alla logica della competizione. Partendo da noi e da queste esperienze di condivisione, ci opponiamo alle retoriche della ricerca solitaria e del merito individuale, perché sappiamo che i nostri pensieri sono ibridi, ricchi dei pensieri delle altru e cerchiamo di darne prova nelle genealogie che portiamo a lezione e nelle citazioni dei nostri articoli, in cui proviamo a dare voce non al prestigio, ma alla realtà e al valore delle relazioni che abitiamo. Non crediamo a un sapere astratto, disincarnato, oggettivo, perché sappiamo che i nostri percorsi di ricerca hanno avuto modo di esistere anche perché ne abbiamo potuto parlare con altru, che hanno condiviso le loro bibliografie e le loro prospettive e metodologie con noi. Per questo vorremmo dare visibilità a queste reti non solo il giorno dello sciopero, ma tutti i giorni, contestando con la nostra stessa esistenza (e le nostre pratiche di ricerca, didattica, scambio e elaborazione) ogni possibile griglia di valutazione asettica e presunta oggettiva.

Per un 8 marzo che incida indelebilmente i suoi segni nello spazio accademico vorremmo che queste riflessioni fossero uno spunto per discutere collettivamente dei possibili strumenti di azione comune, col desiderio che vengano condivisi, integrati, potenziati da chi, come noi, non pensa possibile la separazione tra ricerca e attivismo transfemminista.

In un mondo che ci spinge alla competizione moltiplichiamo le occasioni di complicità.

Non è una questione di numeri o pari opportunità.

Qui il link all’appello di Non Una Di Meno per l’8 Marzo

Le Smagliatrici

* Le Smagliatrici sono Carlotta Cossutta, Valentina Greco, Arianna Mainardi e Stefania Voli, insieme hanno curato il volume collettivo Smagliature Digitali (Agenzia X, 2018).

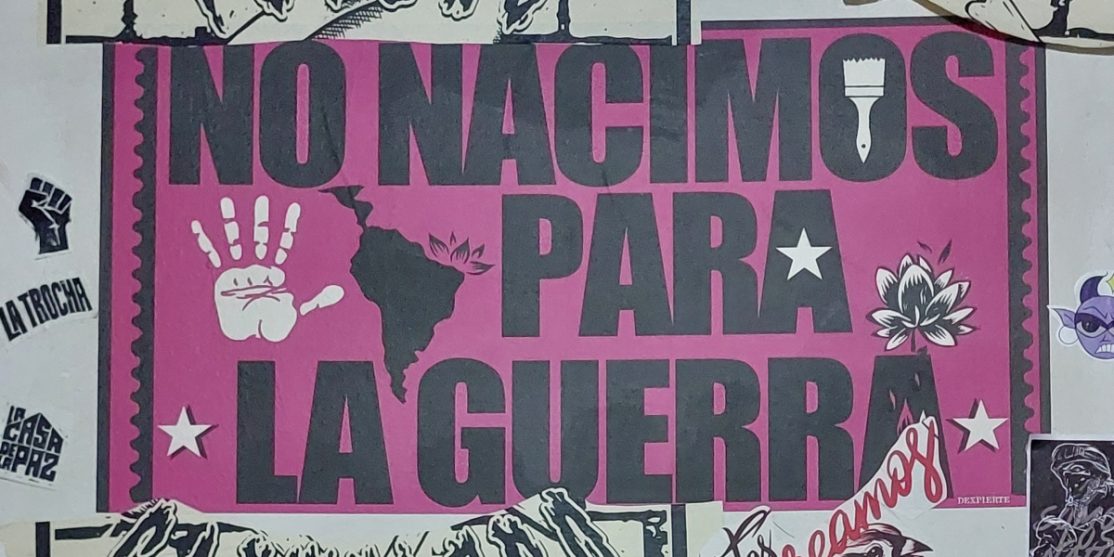

Foto tratta da qui