MONDO

«The greatest show on court» dalla NBA contro il razzismo

Gli eventi successivi alla diffusione delle immagini dell’assassinio di George Floyd, che da settimane sconvolgono gli Stati Uniti, stanno assumendo una potenza sempre più trasversale pervadendo ogni aspetto della vita americana. Anche lo sport ne è stato travolto dal momento che è stato recepito e assunto anche dalla NBA, la lega di pallacanestro più ricca e popolare del mondo.

Il campionato è fermo dallo scorso 11 marzo causa Covid-19 e in questi mesi gli addetti ai lavori hanno cercato di capire se e come farlo ripartire. L’interruzione ha causato milioni di perdite e lasciato decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici dell’indotto a casa senza stipendio e si è giunti infine alla americanissima soluzione di ripartire, in formato ridotto, il 31 luglio nella “bolla protetta” a Disneyworld in Florida (sic).

Dopo la diffusione del video di Minneapolis e l’inizio delle proteste, però, anche la NBA è stata travolta dagli eventi che ruotano intorno all’omicidio di George Floyd.

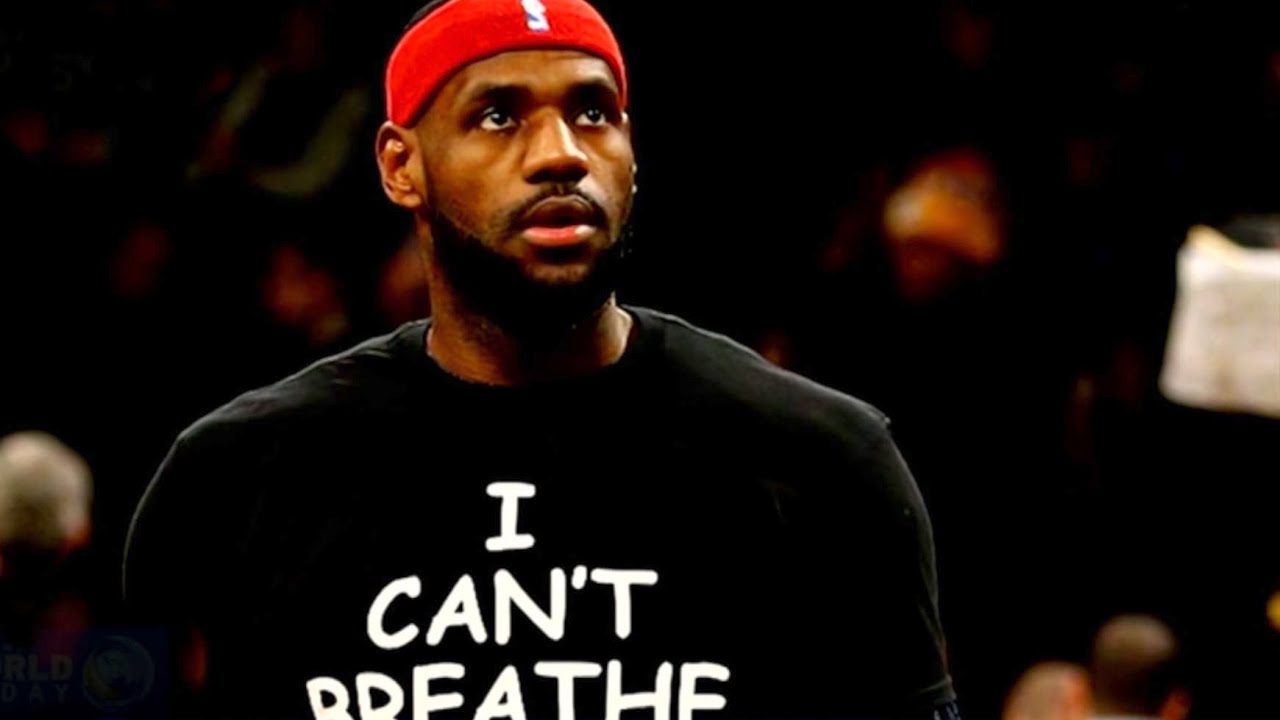

Praticamente tutti i giocatori ne sono rimasti scioccati e furiosi ed è bastato un attimo per passare dalle dichiarazioni di condanna via social e media classici (come la scelta di molti giocatori di indossare alla ripresa degli allenamenti la maglietta con la scritta “I can’t breathe”) alla presenza in strada di moltissimi atleti.

A partire da Stephen Jackson, campione NBA e amico personale di George Floyd, moltissimi giocatori in vista sono scesi in piazza in diverse città tra i molti Karl Anthony Towns dei Minnesota Timberwolfs che ha recentemente perso la madre per Covid-19, altra tragedia che sta colpendo la comunità afroamericana più di qualunque altra.

Anche Malcolm Brodgon degli Indiana Pacers e Jaylen Brown dei Boston Celtics protagonisti ad Atlanta, con quest’ultimo che ha pagato le cauzioni a tre persone arrestate durante la manifestazione usando la loro risonanza e le loro risorse economiche per amplificare ancora di più le proteste.

In queste settimane nei programmi televisivi sportivi statunitensi si parla di poco altro, intere trasmissioni dedicate a discutere del razzismo sistemico negli Stati Uniti.

Conduttori e conduttrici rigorosamente bianchi sono finalmente rimasti in silenzio mentre ascoltavano i loro colleghi e le loro colleghe del commento tecnico, ex giocatori e giocatrici afroamerican*, svestire gli abiti da celebrità milionarie e condividere le ansie di ogni volta che vengono fermati dalla polizia e l’impotenza di fronte alle costanti scene di soprusi e oppressione del loro paese, nonostante fama e auto di lusso, come quando John Henson all’epoca in cui giocava nei Milwaukee Bucks, si è visto chiudersi in faccia la porta di una gioielleria con conseguente arrivo di una volante della polizia chiamata dal proprietario del negozio.

E immagino milioni di persone sparse per la sterminata provincia americana, guardare un qualsiasi programma sportivo in preda alla noia da lockdown e all’astinenza di una bella partita di basket accompagnata da un divano e junk food, ascoltare i loro giocatori e intrattenitori preferiti, atleti irraggiungibili e invincibili esprimere impotenza, fragilità e rabbia.

I cestisti NBA certo non sono nuovi a prese di posizioni forti contro il razzismo statunitense, sia come megafono nelle varie fasi di Black Lives Matter, sia intervenendo direttamente contro gravi episodi di razzismo interni alla Lega. Nel 2014, le dichiarazioni razziste dell’allora proprietario dei Los Angeles Clippers Donald Sterling, hanno visto tutti i giocatori unirsi e arrivare a un passo dallo sciopero, costringendo di fatto la NBA ad obbligare Donald Sterling a vendere la squadra (è in uscita un documentario su questa vicenda).

Questo episodio esemplifica però come anche la stessa NBA sia specchio del razzismo strutturale statunitense; se il 74% dei giocatori è afrodiscendente, solo una delle trenta squadre è di proprietà di un afroamericano, i Charlotte Hornets di Michael Jordan.

La NBA resta un business performato da neri e consumato da bianchi, idea di base che spinse alla creazione di una seconda lega tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, la ABA (poi fusasi con la NBA nel 1976), che puntò sulla spettacolarizzazione della fisicità dei giocatori afroamericani introducendo ad esempio la gara delle schiacciate e il tiro da tre punti anche al fine di attirare la classe media bianca a questo nuovo entertainment: questa era e questa è ancora la mission aziendale della lega.

Ma è a questo punto che si vede la potenza di questo movimento, di come questa volta pare davvero che “enough is enough”, ovvero quando chi occupa posizioni più autorevoli e determinanti, come allenatori e dirigenti, mette a disposizione il proprio privilegio, la propria posizione professionale e la propria voce, prevalentemente bianca, con solo otto allenatori afroamericani su 30.

Ne risulta un pesante comunicato congiunto di denuncia della «brutalità della polizia, della profilazione razziale e della militarizzazione del razzismo» (parole impensabili da sentire da qualsiasi allenatore di calcio di serie A) e l’istituzione di un osservatorio contro il razzismo interno alla lega, a cui sono seguite decine di simili dichiarazioni di condanna del razzismo e della brutalità della polizia da parte di squadre e sponsor, denunce concretizzatesi in azioni dirette quali il licenziamento del commentatore delle partite dei Sacramento Kings, reo di aver silenziato il razzismo twittando «All lives matter», o il taglio dei contratti con le agenzie private di sicurezza (come hanno fatto i Charlotte Hornets).

Perché certo non è lo sport il campo di riferimento, ma la comunicazione, e quindi il potere: uno spazio al quale per certi versi è più facile accedere attraverso lo sport. Diventa così possibile che un ragazzino nigeriano, nato e cresciuto nei quartieri popolari di Atene e rimasto irregolare fino ai 18 anni, grazie alle sue abilità atletiche e sportive, diventi il più forte giocatore del mondo rendendo quindi notiziabili le sue parole di cambiamento e giustizia e rendendo possibili potentissime forme di disobbedienza civile, come avvenne nel 2016 quando il giocatore di football Colin Kaepernick, inginocchiandosi durante l’inno nazionale, denunciò con un semplice quanto efficace gesto di rottura l’amministrazione razzista di Trump.

“We want change. We want justice.”

Giannis addressing the protesters in Milwaukee

(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2020

Ma non basta, non è sufficiente che l’oppresso buchi il mainstream, è necessario che l’oppressore inizi a mettersi in discussione, a decostruirsi e a soffrirne. Ed è quello che ha provato a fare Gregg Popovich, leggendario e irriverente allenatore dei San Antonio Spurs già noto per prese di posizione dure sul razzismo di Donald Sterling e Donald Trump.

L’allenatore, in una videodichiarazione rilasciata sui suoi canali social in cui mostra la sua fragilità e sofferenza si sofferma su un particolare preciso. Cosa ha scioccato di più del terribile video che ritrae la morte di Floyd un seppur sensibile, ma pur sempre vecchio, bianco milionario? Il vecchio Pop in lacrime si sofferma sugli occhi. Sullo sguardo.

Non quello agonizzante di George, ma quelli indifferenti dei poliziotti bianchi, quegli sguardi normalizzanti, quegli sguardi abituati. Occhi per cui è normale che un afroamericano venga ammazzato in mezzo alla strada. Occhi bianchi. Lì parte l’immedesimazione, il pensiero, e scatta qualcosa: «è impossibile per me immedesimarmi in George, ma è facilissimo immedesimarmi in quei freddi occhi di bianco, perché sono gli stessi occhi miei, è ciò che hanno sempre visto», sembra pensare Pop. La presa di coscienza, la consapevolezza di incarnare l’oppressore che fa emergere un sentimento brutto, faticoso ma necessario e indispensabile: la vergogna. Vergognarsi di essere bianchi, vergognarsi di quegli sguardi indifferenti, di quegli occhi complici.

La consapevolezza, la sofferenza, la vergogna di incarnare l’oppressore e il rifiuto di continuare ad accettarlo, sono dei passaggi, sicuramente non sufficienti ma estremamente necessari, con cui noi maschi bianchi possiamo e dobbiamo mettere a disposizione il nostro privilegio, la nostra posizione economica e sociale.

Perché quegli stessi milioni di americani (bianchi) dispersi nelle province forse non daranno molto retta a un ventenne giocatore di pallacanestro americano, ma forse presteranno un pochino più di attenzione a un vecchio uomo bianco di successo che ha deciso di mettere in discussione la sua carne e come lui ce ne vorrebbero di sicuro molti di più.

Se perfino una delle leghe sportive più ricche e famose del mondo viene travolta e permeata dalla richiesta di giustizia tanto da mettersi a disposizione della lotta, amplificando la voce contro il razzismo e la brutalità della polizia fino ad arrivare a momenti di redistribuzione a favore delle mobilitazioni anche da chi per anni è rimasto silente di fronte alle questioni sociali come Michael Jordan, con una promessa di 100 milioni di dollari di donazioni.

Con la crescita di sempre maggiori disagi dei giocatori maggiori rispetto al senso della ripartenza del campionato, allora forse potrebbero essere davvero irreversibili le infiltrazioni che stanno allargando sempre di più le crepe del sistema.