DIRITTI

Privatizzazioni e sgomberi, ecco la Roma di Tronca

Nella città di Mafia Capitale e dell’establishment corrotto, il prefetto ha dichiarato guerra alle esperienze, dal basso, più interessanti. Sabato corteo cittadino “Roma non si vende”.

Venendo in macchina dall’autostrada Roma-Napoli, ed entrando nella Capitale dallo svincolo di Roma Sud, subito dopo l’uscita di Monteporzio Catone e poco prima del casello c’è un tratto di strada in cui la discesa si fa più ripida, e sulla destra – ma solo per qualche centinaia di metri – la vista si apre suggestiva, mostrando per qualche momento, quasi impudicamente, Roma.

Specie di notte, quello spettacolo, necessariamente fugace, ha qualcosa di mostruoso. Guardando da lì, dove l’agro finisce, si comprende l’immensità della metropoli: il sobbollire di milioni di luci, il frastuono come di un’insonnia perenne, il peso del cemento e dell’asfalto, il calore di milioni di donne e di uomini stipati in una piana sterminata eppure troppo stretta. Non si vede la Storia da lì, Colosseo o Vaticano, non si vede neppure il mare, solo chilometri di periferie vecchie e nuove, in cui ci si trova catapultati dopo aver passato il casello, qualche attimo dopo, quasi sempre in coda per il traffico, all’ombra delle insegne luminose dei centri commerciali della Romanina, domandandosi se conviene prendere il Raccordo oppure no.

Da quella vista si percepisce in un attimo l’enormità della città, la sua natura selvaggia, la sua ostinata vitalità, l’irriducibile molteplicità delle vite e delle storie che la abitano.

Concependo questa grandezza e questa molteplicità di Roma, non può non apparire ridicolo, sprovveduto l’intento di chi creda di governarla – la città – come un capo o come un padre, sceriffo o messia, dall’alto verso il basso, insegnando a chi Roma la vive e la crea ogni giorno problemi e soluzioni, ordinando il rigore e la pulizia, l’ordine e la disciplina, la legalità e la tristezza.

E se sono queste le passioni tristi che hanno animato e animano oggi la politica a Roma, la politica del cemento e delle palazzine, la politica del rigore e dell’austerità, del decoro, la politica della corruzione e della mafia, dei partiti e dei ricatti, la politica dei commissari, degli sceriffi, dei tecnici – se questa è la politica a Roma, la novità è che c’è chi si sta cominciando a prendere in carico di produrre una nuova politica per Roma.

Il casus belli è quello degli spazi sociali: decine di realtà che da anni – nel basso e dal basso di quella metropoli così vasta e mostruosa, quale appare dall’autostrada – organizzano la sopravvivenza, la resistenza e la trasformazione di uno spazio urbano sempre più invivibile. Nella Roma della povertà e della disoccupazione, della precarietà e del lavoro servile, dei prezzi delle case alle stelle, della mafia che si fa Stato e amministrazione, delle opere pubbliche incompiute e della speculazione, dell’accoglienza ai migranti che manca, del trasporto pubblico ottocentesco, nella Roma della solitudine quegli spazi sociali hanno tentato con ostinazione di cambiare i quartieri, combattendo la vera e propria guerra mediatica che il mainstream ha dichiarato loro, provando con violenza a relegarli nell’angolo narrativo del ribellismo, della marginalità, dell’illegalità.

Ma è il concetto stesso di legalità che quegli spazi hanno sfidato. Lo hanno fatto a partire da un posizionamento fisico, prendendo sede in spazi vuoti, abbandonati, dismessi, spesso di proprietà pubblica, spesso occupandoli. Li hanno trasformati, quei luoghi, rendendoli pubblici davvero, cioè comuni, aperti e attraversabili, solidali, case del popolo o camere del lavoro, libere università e doposcuola, facendoli vivere di musica, cultura, arte, relazioni, conflitto, politica.

Vi fu dunque un tempo in cui neppure le più sorde amministrazioni poterono ignorare tanta vitalità, tanta voglia di cambiamento: e allora riconobbero, a mezzo di delibere, la legittimità di quelle esperienze, prevendendo la possibilità che gli spazi pubblici venissero legittimamente utilizzati da quei cittadini per le attività che la loro autonomia decisionale avrebbe di volta in volta individuato, e concordando un canone di locazione agevolato, programmaticamente irrelato alle logiche e alle quotazioni folli del mercato immobiliare capitolino.

È segnale dello smarrimento generalizzato delle identità e dei progetti politici, rectius del mutamento genetico in senso propriamente neoliberale del centrosinistra sedicente democratico, il fatto che a mettere fine a quelle esperienze abbia provato più di ogni altro la giunta Marino, minacciando una mastodontica operazione di polizia in città, ordinando una valanga di sgomberi. La lista dei mandanti dell’operazione ha le sembianze di un perverso scaricabarile: Bruxelles, Corte dei Conti, Procura della Repubblica. L’intento è dichiarato: ricondurre l’uso del patrimonio pubblico alle logiche del mercato, affittando gli spazi di proprietà pubblica a canone commerciale, mettendoli a reddito, e affidando la selezione degli assegnatari alla presunta imparzialità dello strumento del bando (leggi: alle velleità del funzionario di turno) la solida garanzia dei migliori privilegi agli amici degli amici degli amici.

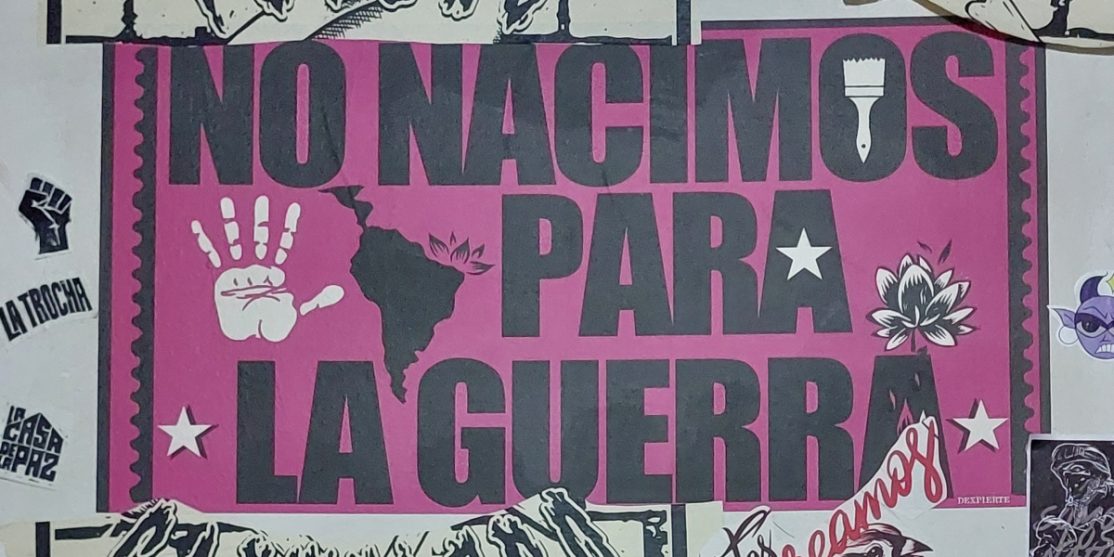

È per opporsi a questo scempio che quegli spazi sociali hanno avviato una campagna politica di ampio respiro, assertivamente sintetizzata nello slogan «Roma non si vende», rivolgendo a tutti i romani l’interrogativo «Venderesti tua madre?» affiancato all’immagine della Lupa Capitolina. L’alleanza, non incidentale, per questa mobilitazione è stretta con i movimenti di lotta per la casa, quelli che ostinatamente combattono l’ossimoro più antico e insieme più violento di questa città: troppe case senza gente, troppa gente senza casa; ma l’alleanza è anche con i lavoratori del settore dell’accoglienza, rimasti incastrati nell’effetto collaterale di Mafia Capitale, ossia una delle più grandi crisi occupazionali romane degli ultimi anni, esito del collasso del sistema perverso delle cooperative sociali. Ma ancora, più in generale, l’alleanza è con tutti coloro i quali hanno individuato nel D.U.P., Documento Unico di Programmazione, l’esplicitazione programmatica e dettagliata della gestione neoliberale della città, fatta di privatizzazioni, licenziamenti, speculazioni.

E così, da Tor Bella Monaca e da San Lorenzo, da Spinaceto e dal Quadraro, da Centocelle e dal Tufello, quegli spazi sociali si sono dati appuntamento sabato 19 marzo alle 16.00 a Piazza Vittorio, per un corteo diretto al Campidoglio, per andare a chiedere ai due consoli della città, Commissario e Prefetto, una moratoria giubilare sugli sgomberi e sugli sfratti, e insieme per portare nel luogo del potere di Roma un mucchio di proposte e di idee per cambiare la città, rivolte anche ai tanti che la città si candidano – con maggiore o minore convinzione – a governarla.

Idee, proposte che si condensano in una Carta di Roma Comune: un progetto ambizioso, costituzionale, costituente; ancora tutto da scrivere, da immaginare, da costruire. Una Carta che parli di altri principi e di altri valori che possono guidare l’amministrazione del patrimonio pubblico, opponendo alla logica della redditività e del mercato la logica dell’uso comune degli spazi comuni. Una Carta per andare oltre la coppia pubblico-privato, per dire che il patrimonio del Comune è tale se è davvero di tutti, nel senso che tutti possano decidere progetti e destinazioni d’uso di quel patrimonio. La Carta vuole tutelare ciò che a Roma è comune, e non può che essere comune.

Se gli spazi sociali hanno espresso, negli anni, un modo differente di concepire l’uso di un bene, a prescindere dal titolo della proprietà (pubblica o privata), allora il compito di una buona amministrazione dovrebbe essere quello di riconoscere e garantire ciò che nella società si sviluppa, si riproduce, si organizza. La parola d’ordine è autonomia, nel suo senso etimologico: “darsi le regole da sé”, fuori e spesso contro i tentativi di normazione dall’alto. La Carta è dunque una sfida al diritto in quanto tale, affinché esso non sia sempre e solo subìto ma sia prodotto, innovato, dal basso, dalle pratiche, dalle consuetudini, dalle relazioni solide e dense che esistono e che assumono il valore di un nuovo patto sociale, insieme valore giuridico e valore politico. Consuetudini, si diceva, come vera e propria fonte del diritto, in una gerarchia capovolta delle fonti e degli istituti giuridici: uso contro proprietà; inappropriabilità contro appropriazione.

La sfida è dunque al diritto, ma anche alla democrazia. Nella metropoli mostruosa, troppo vasta e troppo varia per poter essere governata dall’alto, la sfida degli spazi sociali assume anche il profilo di una sperimentazione municipalista, dove il potere provi ad assumere l’unica forma adeguata a quella irriducibile molteplicità metropolitana: la forma dell’autogoverno, nel duplice senso di controllo dal basso delle istituzioni e delle amministrazioni e di decisione diretta sulle questioni di prossimità. Una pratica di democrazia radicale, che negli spazi sociali può trovare il proprio luogo di sperimentazione, ponendo le basi di un nuovo federalismo.

Federalismo, nel senso di sinergie tra autonomie che mutualmente si riconoscono e si sostengono. Un federalismo multilivello, agito sul piano metropolitano, nella cooperazione produttiva tra i quartieri, tra rioni (che a Roma eroicamente continuano a funzionare da dispositivo di identità e dunque di organizzazione); ma agito anche immediatamente sul piano europeo, in una comunicazione non mediata con le altre esperienze municipaliste che, in atto o in potenza, da Napoli a Barcellona, stanno oggi disegnando un tertium datur tra le due ipotesi politiche terribili e speculari, quella dell’Europa dei muri e dell’austerità, e quella del ritorno alla primazia della Nazione.

Di questo processo, ambizioso, di reinvenzione della Politica parla il corteo del 19 marzo.

Tratto da Micromega