ITALIA

«Non c’è comunicazione senza intento politico». Blicero racconta Indymedia

Durante il G8 del 2001 per la prima volta si è sperimentato un tipo di comunicazione e controinformazione che arrivasse “dal dentro” delle mobilitazioni: era il frutto di un’alleanza, forse irripetibile, fra comunità hacker presenti nei centri sociali e movimenti politici

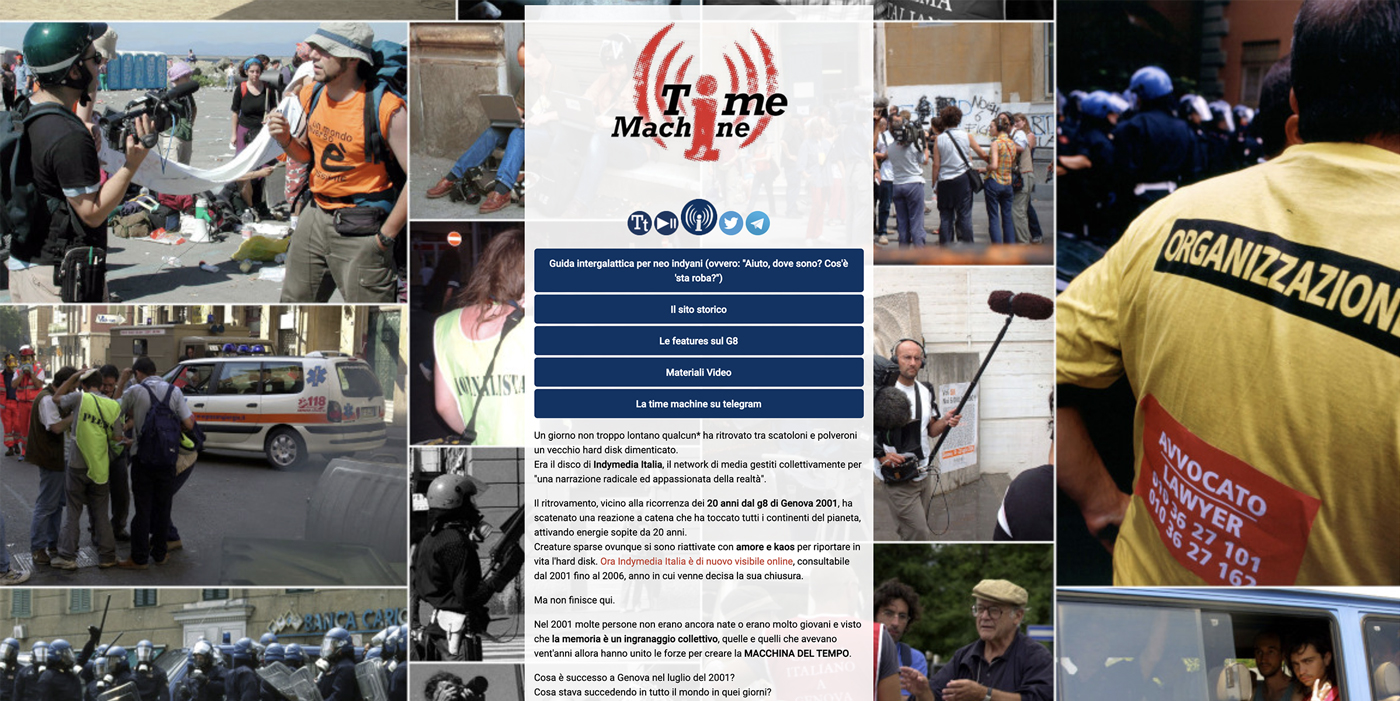

Da Genova agli Stati Uniti fino alla Palestina, Blicero (nickname) ha attraversato gran parte della storia di Indymedia-Italia provando a mettere in campo una nuova narrazione dei movimenti. Una sperimentazione comunicativa e politica che, oggi nell’era dei social, è forse difficile da immaginare ma che ha segnato tante riflessioni, attitudini ed esperienze che trovano ancora spazio nel presente. In occasione dei vent’anni del G8, la comunità che fino al 2006 fece Indymedia ha deciso di rendere nuovamente accessibile italy.indymedia.org e, dal primo luglio 2021, pubblica ogni giorno alla stesa ora i post del 2001, attraverso una “time machine”

Come si è evoluta l’esperienza di Indymedia?

Credo che nella storia di Indymedia si possano individuare almeno due o tre fasi differenti. La prima si svolge al di fuori dell’Italia, tra il ‘99 e i primi anni 2000, nelle contestazioni che partono da Seattle. Successivamente, gli esperimenti di mediattivismo nati in quelle occasioni vengono “esportati” anche in altre mobilitazioni e sbarcano finalmente in Italia, come qualcosa a metà tra la provocazione politica e una sorta di strumento pubblicitario del movimento.

Ora, il contesto in cui si innestano è quello relativo alla comunità degli hack meeting e degli hack-lab, a tutto un giro di collettivi/laboratori di hacker che rappresentavano una rete abbastanza diffusa di persone che in quel momento stavano facendo politica sulle tecnologie digitali e sulla liberazione dei saperi. Era una comunità che operava all’interno dei centri sociali, mantenendo però un alto grado di autonomia senza la quale non sarebbe sopravvissuta.

In pratica, ci si rende conto che questa comunità ha le potenzialità sia tecniche che politiche per essere protagonista di uno spazio di comunicazione che non sia verticistico e unilaterale, ma che si possa aprire al contributo di tutti e tutte. D’altronde, le esperienze che già stava portando avanti la comunità hacker erano molto simili alle pratiche di Indymedia, solo più in piccolo. Si trattava di una rete di relazioni di persone che condividevano una certa volontà di non inquadrarsi all’interno di soggetti predefiniti ma di mettere le proprie competenze e la propria energia a disposizione delle mobilitazioni stesse perché si auto-raccontassero.

Da cosa derivava questa esigenza di auto-raccontarsi?

Adesso siamo abituati a un panorama mediatico molto “molecolare”, in cui ogni comunicazione parte fondamentalmente dalla propria bolla per poi generare delle “onde di risonanza” che possano raggiungere il maggior numero di persone. Ma all’epoca in cui nasceva Indymedia la comunicazione era totalmente “verticale”: sia quella dei media mainstream, sia quella dei singoli spazi politici che utilizzavano i propri canali, dal volantino all’attacchinaggio fino a qualche sito web in un modo per cui il messaggio andava solo in maniera unidirezionale.

I collettivi documentavano ciò che stavano facendo, lo mettevano un po’ dove volevano, e se riuscivano ad averei ganci giusti lo passavano al giornalista che a sua volta lo faceva “emergere” nei canali generalisti.

(da commons.wikimedia.org)

Ma tutto questo meccanismo andava a formare una narrazione completamente centralizzata: chi stava materialmente nella piazza o nelle varie iniziative, se faceva già parte del collettivo, si sentiva rappresentato da una tale comunicazione o comunque accettava il compromesso che la sua partecipazione venisse mediata dalla propria realtà politica di appartenenza, ma tutti gli altri?

E poi: era sufficiente questo a rappresentare l’effettività di quella partecipazione? Insomma, non esisteva la possibilità che tutte le persone che in vario grado contribuivano a dar forma a un momento di lotta, pur essendo esterne ai collettivi, dicessero la propria e costruissero un’immagine più complessiva di quel momento lì, anche nelle sue sfaccettature più diversificate.

Cosa succede quindi?

Come dicevo, Indymedia Italia prende corpo innestandosi su una rete di relazioni già presenti. Si tratta di una fase di forte ascesa e Indymedia rapidamente diventa il luogo principale di comunicazione dei movimenti, il luogo in cui era possibile sapere tutto ciò che stava accadendo nel movimento italiano. Certo, c’erano anche altri punti di riferimento per aree, simpatie o affinità politiche, però per avere uno sguardo generale ci si rivolgeva al portale di Indy.

Da questo punto di vista, Genova rappresenta il punto apicale del processo: il media center che è stato messo in piedi in quei giorni, costato tra l’altro un duro lavoro, aveva una condizione non negoziabile: ci doveva essere una parte a disposizione di chiunque e di libero accesso per tutti.

A Genova, Indymedia prende coscienza di non rappresentare più un mero insieme di nodi e realtà sparsi per il pianeta intenti a sperimentare nuove modalità di comunicare e fare informazione, ma ci si accorge di essere diventati oramai una rete globale di collettivi, che si riconoscono in un modo di fare le cose che va molto al di là del semplice esperimento. Era diventata in un certo senso un soggetto politico.

Non un soggetto con una direzione precisa o qualcuno che decideva la linea da mantenere, ma un soggetto che comunque aveva i propri schemi, i propri meccanismi e, dal punto di vista metodologico, pure i suoi obiettivi. Non è un caso che dopo Genova, Indymedia passi a essere una realtà che ha una lista di gestione che comprende fra le 700 e le 800 persone.

Che tipo di racconto ha fatto Indymedia delle giornate di Genova?

Genova è stata raccontata da diversi punti di vista ma sicuramente, se non ci fosse stato il racconto da parte di Indymedia, ce la ricorderemmo in tutt’altro modo. Certo, va distinta la visione che abbiamo adesso, dopo vent’anni in cui si sono sedimentati una serie di episodi e situazioni che hanno in qualche modo storicizzato Genova almeno da una prospettiva cronachistica, dalle sensazioni che vivevamo durante quelle giornate.

Se torniamo al luglio 2001, la differenza si percepisce forte: la narrazione messa in campo da Indymedia travalica totalmente il racconto mainstream. Se ci fosse stato solo quest’ultimo, Genova si sarebbe risolta in un corteo di 300 mila persone finito con degli scontri. Indymedia, invece, non dà una versione alternativa dei fatti, ma offre una visione molteplice della stessa sequenza, in cui si intersecano mille punti di vista che raccontano lo stesso avvenimento contemporaneamente al suo svolgersi, e lo fa senza filtri.

Insomma, mentre ci sono scontri e cariche, non viene messa in campo la classica narrazione del giornalista che decide di spiegare perché gli “sbirri” avevano ragione a caricare dopo che erano state distrutte tre macchine. Ma ci sono le persone che vedono quello che succede e lo stesso racconto si nutre di punti di vista diversi, che hanno tutti la stessa legittimità perché sono racconti di chi la sta vivendo in presa diretta. In questo senso, potremmo dire che Indymedia ha rappresentato il primo social network della storia: permetteva un tipo di interazione che, all’epoca, non era possibile in nessun altro contesto se non in quello delle radio libere, solo che ora tutto ciò avveniva in forma scritta con anche video, audio, foto, e veramente in maniera immediata.

Quali sono le conseguenze politiche?

Con Indymedia, per la prima volta, un evento così grande e rilevante come le mobilitazioni di Genova, viene raccontato non solo dal punto di vista di chi lo ha organizzato e quindi ne dà una lettura, per così dire, più “dall’alto”, ma anche dal punto di vista di chi è in mezzo a quell’evento. La lettura politica di un collettivo e la lettura politica di un individuo vengono a trovarsi sullo stesso piano, almeno come base di partenza.

(Foto Gabrio Mucchi)

Dalla mia prospettiva, Indymedia ha funzionato fintanto che è riuscita a incanalare le diverse visioni dentro una rappresentazione complessa di quanto stava avvenendo, sottraendo così la narrazione al singolo soggetto o realtà che avevano organizzato la mobilitazione. Questa esperienza di mediattivismo, cioè, è stata fondamentale nel produrre un tipo di comunicazione anti-egemonica, tant’è che quei soggetti che hanno invece provato a perseguire un modello egemonico di comunicazione hanno perso forza in poco tempo.

Come è andata dopo Genova?

Sono stati anni molto intensi, in cui c’è chi ha portato la propria esperienza di mediattivista in giro per il mondo mentre altri hanno preferito rimanere attivi nei loro territori, andando a creare un legame permanente nei contesti globali e locali.

Credo che, però, a un certo punto Indymedia avrebbe dovuto capire di essere cresciuta oltre se stessa. C’erano due strade all’orizzonte: quella di parcellizzarsi in tante esperienze locali, oppure darsi un’organizzazione più strutturata. Si fece la scelta di parcellizzarsi: i nodi locali assunsero dunque sempre maggiore autonomia, ma non ebbero la capacità di tenersi insieme. In qualche modo, cioè, la ricerca di una maggiore autonomia divenne anche una ricerca di sottrazione dalla mediazione con tutti gli altri.

Penso, insomma, che quello che abbiamo mancato come Indymedia è stato trasformarsi in una struttura che potesse accogliere altri da noi, trasmettergli qualcosa del modo in cui facevamo le cose e mettergli in mano le chiavi di uno strumento da utilizzare per poter essere protagonisti della propria narrazione. Indymedia ha lasciato tanta storie dietro di sé, ma ha sedimentato poco.

E oggi? Cosa significa per te essere un mediattivista?

La definizione di mediattivista mi ha sempre un po’ irritato. Io ero dentro a diversi soggetti politici e collettivi, dopodiché partecipavo a Indymedia considerandolo un progetto politico allargato. Non mi sentivo un “giornalista alternativo”. È vero: all’interno di Indymedia c’erano persone che si percepivano come tali, ma io credo che la forza di questa esperienza sia derivata dal fatto che le persone che ne facevano parte si vedevano prima di tutto come compagni, come protagonisti di movimenti sociali e politici, che nel frattempo facevano anche utilizzo dei media.

La parola mediattivista, dunque, è una parola che si è diffusa in un momento in cui già si cercava di normalizzare questa esperimento, ma è il risultato anche di un processo interno, in cui per facilitare l’ingresso di nuove persone nella rete di Indymedia si è lasciato che questo termine prendesse piede per rendere meno pesante la sensazione di politicizzazione di quello che uno sarebbe andato a fare. Penso si tratti di un errore, perché le parole sono importanti e portano con sé dei significati.

(da commons.wikimedia.org)

Pertanto, credo che la questione principale oggi sia cosa significhi essere un attivista. Ora, chi decide di essere un attivista sarà necessariamente anche un mediattivista: si tratta di stare in linea con i tempi, trovandoti in mano degli strumenti che sono molto più potenti di prima ma al tempo stesso molto più compromessi.

Il grande dilemma dei social network e delle piattaforme…

Per dirla con una battuta, adesso Indymedia è “tutto intorno a noi” ma all’ennesima potenza. Non è un caso che una piattaforma di comunicazione come Twitter nasca e si sviluppi in seno all’esperienza di Indymedia. Ma quello che caratterizzava Indymedia rispetto a questo contesto massificato in cui esiste la possibilità per chiunque di dare il proprio punto di vista su un evento (cosa che comunque rimane un valore) era forse la consapevolezza che non esiste una soluzione tecnologica neutra.

C’è sempre un intento politico all’interno delle soluzioni tecnologiche, quello che manca ai social media di oggi sono persone che diano corpo a un tale intento politico. Uno strumento svuotato di questo intento politico è dunque uno strumento meno potente, politicamente parlando. Sarà potente emotivamente, sarà potente per la vanità dei singoli individui, dal punto di vista economico. Ma non da quello politico.

Con questo non voglio dire che se improvvisamente un sacco di gente politicizzata inizia a usare Twitter, allora Twitter diventa il luogo della rivoluzione. Voglio dire che se esistono i movimenti sociali nei territori, nei luoghi nelle pratiche quotidiane allora anche gli strumenti di comunicazione utilizzati da questi soggetti diventeranno degli strumenti densi, dal punto di vista dei contenuti e della produzione di senso.

La chiave, allora, sta sempre nei corpi, nei protagonisti, nell’esistenza di una controparte reale alla comunicazione che fanno i canali generalisti. Indymedia non era costituita da byte slegati dalle pratiche e dalle persone. Tutto al contrario: erano byte prodotti dalle pratiche delle persone. Penso sia questa la differenza dai social network attuali: si tratta di piattaforme piene di rumore, di byte generati senza alcun intento politico, senza alcuna densità.

Immagine di copertina da commons.wikimedia.org