MONDO

Rojava per noi

Un lungo passato e una lezione per il futuro dai conflitti mediorientali, ma anche dalle contraddizioni europee.

Leggi il contributo di Iskender Doğu da Roar Mag Un Combattente dell’ISIS a Kobane: “Erdogan ci ha aiutato molto”

Si ha a volte l’impressione, leggendo le cronache mediorientali, di un fiume in piena che trascina relitti di tutte le specie, cadaveri e pezzi di vita strappati a monte dal loro contesto e tumultuosamente accavallati, a sorpresa e minaccia di chi sta a valle. Una storia altra che irrompe nella nostra, perturbandola. Qui emerge tutto il nostro deficit di memoria e comprensione, una coscienza occidentale ed eurocentrica che ha perso –o meglio rigettato nella dimensione dell’esterno, dell’alieno– ogni consapevolezza del mondo comune, che ha assemblato tutta la logica artificiale dei confini in un unico e ormai sgretolato vallo di difesa.

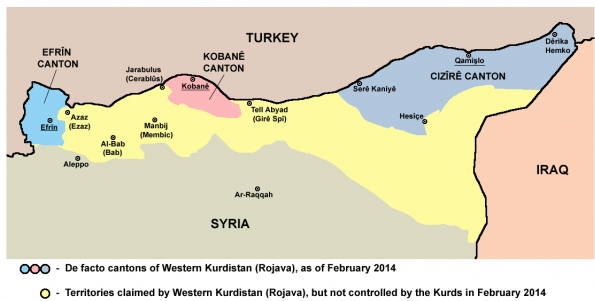

Anche il militante di sinistra più benintenzionato –quello che solidarizza con l’epopea di Kobanê e scopre nella carta di Rojava un documento avanzato, anzi in anticipo sulle nostre pratiche– può restare perplesso di fronte al suo solenne esordio: «Noi popoli che viviamo nelle Regioni Autonome Democratiche di Afrin, Cizre e Kobanê, una confederazione di curdi, arabi, assiri, caldei, turcomanni, armeni e ceceni, liberamente e solennemente proclamiamo e adottiamo questa Carta». Con ulteriore insistenza, art. 3, comma C, sulla condivisione della regione mista di Cizre «tra arabi, curdi, assiri, armeni, ceceni; musulmani, cristiani e yazidi, secondo il principio della convivenza pacifica e della fratellanza». E ancora il riconoscimento, art. 9, come lingue ufficiali del curdo, arabo e assiro, la parità dei culti religiosi rafforzato dall’esplicita menzione (art. 32, comma C) della religione yazida, finora ignorata dalla prassi di tolleranza (subalterna) concessa nell’Islam alle religioni del Libro, cioè monoteiste.

L’europeo medio di oggi (non parliamo dei bestioni con corna celtiche e mazzacinghia) avverte questi nomi come esotici, al massimo con umana simpatia per le vittime omonime di cui appaiono le immagini nei massacri mesopotamici e nei quotidiani arrivi dei barconi sulle coste siciliane. Non ha più la familiarità con i popoli d’Armenia e di Siria di un lettore di Tacito o di Ammiano Marcellino, non sente il dualismo yazida come avrebbe fatto il giovane manicheo Agostino: forse solo un’élite della Chiesa decifra le dottrine di assiri e caldei e ricorda che l’assiro-aramaico era parlato dall’agitatore Gesù di Nazareth. La storia eurocentrica si è amputata di una parte considerevole del proprio passato, si è ridotta a somma di storie nazionali, assemblate e “superate” dal pensiero unico neo-liberale nella sua variante perdente, quella targata Bce. Il resto ci arriva come l’esondazione di un fiume o l’invasione di una massa di derelitti in cerca d’asilo –in effetti anelanti solo a traversare il nostro paese per rifugiarsi in altri più accoglienti.

Facciamo allora un passo indietro, per reintegrare il nostro senso della storia e soprattutto per liberarci dall’inquinamento: l’ossessione nazional-statale (con corollari razziali e religiosi) che ha impregnato la politica dei colonizzatori del Medio Oriente e purtroppo ha contagiato i colonizzati, con il risultato di decine di milioni di morti in Europa, Anatolia e Mesopotamia. Rojava, in positivo, sarà una cartina di tornasole, al modo del Chiapas per le tormentate vicende latino-americane.

Nel XIX secolo l’Impero ottomano era un mosaico di etnie, lingue e religioni con una classe dirigente turco-sunnita che si avvaleva di un largo contributo delle minoranze in regime di dispotismo, equilibrando con massacri mirati gli assalti del colonialismo russo nel Caucaso, di quello inglese in Egitto e dall’irredentismo slavo nei Balcani e greco nelle isole dell’Egeo, sponsorizzati dalle potenze europee che si atteggiavano a protettori dei cristiani. Il sultano Abdul Hamid II nella seconda metà dell’Ottocento dovette fronteggiare lo sfacelo finanziario e territoriale dell’Impero e un emergente movimento nazionalista e riformatore al proprio interno (i Giovani Turchi). Lo fece barcamenandosi con i soliti mezzi: promesse di riforme (la Costituzione del 1876, la sua sconfessione autoritaria, il rilancio del Califfato, l’alleanza con la Germania e beninteso selvaggi massacri contro i bulgari che si erano ribellati nel 1876 e, a scopo preventivo anti-russo, contro gli armeni nel 1894-1896 e nel 1909. Si trattava però di una strategia pre-moderna: il pogrom ricorsivo di artigiani e commercianti benestanti di città e villaggio (greci e armeni, gli ebrei stavolta la scamparono) impiegando per il lavoro sporco montanari e pastori curdi. L’ascesa al potere dei Giovani Turchi all’inizio del Novecento e la destituzione del “sultano rosso” (di sangue) nel 1909 segnarono l’avvento di un regime parlamentare che consentì la rappresentanza delle componenti nazionali e religiose (di regola identificate) ma allo stesso tempo esasperò il loro contrasto, indicando virtualmente nella pulizia etnica interna l’unica alternativa alla decadenza e all’assalto dei contrapposti imperialismi russo e anglo-francese, con sentita partecipazione dell’Italia giolittiana: la guerra italo-turca e l’annessione di Libia e Dodecaneso cade nel 1911-1912.

Come durante le invasioni napoleoniche, il nazionalismo aggressore scatena il nazionalismo dell’aggredito. Il tutto culminò nella I guerra mondiale, in cui la duplice simultanea dissoluzione dell’Impero absburgico e di quello ottomano provocò il deflagrare del nazionalismo etnico nei Balcani e la captazione dell’insorgenza araba nel sistema coloniale inglese e in seconda battuta francese nell’area siriaco-mesopotamica. Il film su Lawrence l’avete visto tutti. Se teniamo presente che un insignificante (all’epoca) corollario fu la promessa di un “focolare” ebraico in Palestina, capiamo che parecchi guai attuali originano da quella fase.

Rammentiamo in breve le tappe di quell’esplosione della modernità nazional-statale nel Medio Oriente. 1915-1916, genocidio degli Armeni e degli Assiri a opera del governo ottomano dei Giovani Turchi, eseguito dall’esercito e da bande curde; 1916, accordi segreti Sykes-Picot che (deludendo le speranze arabe) spartivano il MO fra Inghilterra e Francia, costruendo Stati monarchici artificiali sotto mandato britannico in Giordania e Iraq; 1920, trattato di Sèvres che, in spirito versagliesco, demoliva la Turchia spezzandola in staterelli indipendenti (Armenia, Kurdistan, aree semi-coloniali greche e perfino italiane); guerra greco-turca del 1919-1922, in cui il fallimento dell’aggressione nazionalista greca innestò un’ancor più feroce reazione turca; 1920, guerra turco-armena del 1920 che recupera ai primi Kars; 1923 trattato di Losanna, che cancella quello di Sèvres, fissando i confini dell’attuale Turchia ed espellendo tre milioni di Greci nonché i superstiti degli eccidi precedenti. Trionfa il principio della pulizia etnica: fondare uno Stato-nazione mediante genocidio o deportazione controllata. L’esempio sarà seguito nell’Europa “civilizzata” degli anni 30-40 (la Shoah, ma non solo), nei Balcani post-jugoslavi provocando, insieme alla presenza di Israele, l’attuale instabilità mediorientale. Dal punto di vista delle vittime, non fa molta differenza crepare per un massacro hamidiano o per uno sterminio pianificato da uno Stato-nazione, ma dal punto di vista dei carnefici c’è un salto di qualità: il passaggio dall’artigianato stragista alla pianificazione industriale e alla motivazione genocidaria –da decine di migliaia a oltre un milione di morti. Il 1915 armeno fu il modello per Hitler, lo scambio di popolazione greco-turco per esperienze analoghe nel secondo dopoguerra europeo, nei Balcani dopo Tito si sperimentò la mescolanza di entrambi i paradigmi.

Il successo della tattica di contrapposizione sanguinosa fra armeni e curdi, perseguita prima dal sultano Hamid poi dai giovani Turchi, verrà paradossalmente incrementato con il trattato anti-turco di Sèvres, patrocinante la creazione di due differenti Stati, Armenia e Kurdistan, …sullo stesso territorio. Sarà gioco facile per la Turchia kemalista, succeduta allo sconfitto Impero, vezzeggiare per qualche anno i Curdi per mantenere l’integrità e la riorganizzazione dello Stato entro i confini della sola Anatolia ed estromettere le altre minoranze. Dopo una tregua strumentale, nel 1925 la repubblica turca si sentirà abbastanza forte da scatenare una feroce repressione anti-curda, con gli stessi metodi impiegati dieci anni prima contro gli Armeni: decapitazione delle élites e deportazione delle popolazioni. Il meccanismo dell’incoraggiamento degli opposti nazionalismi e poi del loro soggiogamento in nome della nazione più forte opera al suo meglio. Data dagli anni immediatamente successivi un primo riavvicinamento fra Curdi e Armeni per la sopravvivenza, sempre tuttavia con le incomprensioni derivanti dai passati scontri e facendo i conti con la composizione piuttosto eterogenea del movimento curdo stesso, assai sensibile anche oggi. Alla fine degli anni ‘20 la formazione del comitato Hoyboon (Indipendenza), sostenuto dalle forze curde, dal Dashnak armeno e da gruppi assiri, concretizza quel timido processo e conduce all’instaurazione della Repubblica dell’Ararat –monte sacro a entrambi–, schiacciata dai Turchi (con ausilio persiano e finta neutralità sovietica) nel 1930, dopo cruente battaglie che per la prima volta vedono l’attiva partecipazione delle donne curde. L’insurrezione si riaccende nel 1937 a Dersim, in una zona a maggioranza curda e Zaza, dove da un secolo erano presenti molti Armeni alevizzati ed erano protetti i rifugiati del genocidio del 1915-1916. Dopo due anni la rivolta viene soffocata con circa 70.000 uccisi, anche se gli scontri si protraggono sino all’inizio degli anni ’40, con il risultato che tuttora la provincia di Tunceli (il nome turchizzato) è quella demograficamente più povera dell’Anatolia.

Perfino Erdogan si è di recente scusato per quelle stragi nella sua ondivaga trattativa con i curdi per smontare l’egemonia del Pkk. Questo partito segna infatti la modernizzazione delle rivolte curde e il passaggio a una gestione politica della crisi attenta alla dimensione internazionale, poiché una parte cospicua dei Curdi vive nella Siria settentrionale, in Iraq e in Iran –e in questi ultimi paesi con affiliazioni e orientamenti diversi. Sostituendo un progetto di autodeterminazione confederativa non-statale alle richiesta di indipendenza, il Pkk, ha costruito un asse con il Pyd siriano, di cui l’Ypg è la forza di combattimento, che sta portando avanti un difficile processo di autonomia cantonale all’interno dello Stato siriano, squassato dalla guerra civile e ha reimpostato autocriticamente, in quanto forza parlamentare e amministrativa ufficiosa, i rapporti con le opposizioni non-kemaliste turche e con la residua minoranza armena. Sul piano simbolico ricordiamo l’unica commemorazione pubblica del genocidio armeno da parte degli aleviti di Dersim nel 2013, mentre un intervento realistico è stata la scelta del sindaco curdo di Diyarbakir (l’Amida di un celebre capitolo di Ammiano) di contribuire al restauro e restituzione al culto nel 2011 della diruta cattedrale Surp Giragos con un esplicito messaggio di riconciliazione, non a caso accolto con diffidenza dalle organizzazione più conservatrici e nazionaliste della diaspora armena e bene dagli interni.

Il mosaico post-ottomano (ma fenomeni simili si verificano anche in Iran, l’erede storico dell’altro Impero, quello persiano) e la sua irriducibilità –arcaica e nel contempo post-moderna– a un ordinamento statal-nazionale risulta dall’impossibilità di definizione univoca delle sue componenti. Abbiamo parlato di Curdi e Armeni, ma tali termini “etnici” ricoprono realtà che possiedono una genealogia storica sui generis (talvolta statale, come l’Armenia antica e medievale, talvolta tribale o di singole figure sovrane, quali il Saladino curdo), una composizione “razziale” abbastanza mista, una composizione religiosa altrettanto eterogenea (gli Armeni sono cristiani di differenti confessioni e una loro piccola parte è alevizzata, i Curdi sono sunniti, ma anche sciiti e aleviti) e un’unità soprattutto linguistica (curdo e armeno sono lingue indo-europee del sottogruppo iranico). Gli Assiri richiamano solo nel nome l’antico impero assiro e possiedono un’unità linguistica (l’aramaico, lingua semitica quali l’arabo e l’ebraico) e religiosa (cristianesimo monofisita nelle contrapposte varianti giacobita e nestoriana). I Caldei sono una denominazione essenzialmente religiosa (ex-nestoriani cattolicizzati). Gli “Arabi”, come tutti i popoli di fede islamica, vanno divisi in sunniti e sciiti –cui sono di fatto assimilabili la componente alauita, al potere in Siria con Assad, e gli aleviti turchi e curdi, correnti derivanti dallo sciismo duodecimano. Gli Yazidi o Yezidi sono una setta religiosa tribalizzata di origine gnostico-zoroastriana. I “cristiani” generici (armeni esclusi) sono in prevalenza arabi, divisi in varie chiese differenti per obbedienza (cattoliche, ortodosse, autocefale, protestanti) e per antichissimo indirizzo teologico. Turcomanni e Ceceni, che completano l’elenco delle presenze nel Rojava, sono indicazioni etniche, i primi a lingua uralo-altaica come i Turchi, i secondi appartenenti a un substrato caucasico anteriore alle invasioni ariane e selgiuchidi, un po’ come i Baschi in Europa.

In tutta l’area considerata hanno carattere nazionale assimilabile all’Europa soltanto l’Iran, forma moderna di una lunga indipendenza ed egemonia regionale persiana, autonomizzata dall’islamizzazione araba con lo scisma sciita e poi in costante contrasto con gli imperi confinanti (prima Roma, poi gli Ottomani), la Turchia laica (ora meno) dopo l’epurazione etnica del 1915-1923, la Siria di prima della guerra civile, che nella gestione della pluralità etnico-religiosa compensava il panarabismo del Baath con il monopolio del potere affidato a una minoranza alauita, bisognosa dunque del sostegno delle altre minoranze, e il neo-costruito Stato di Israele che ha raccolto sotto l’ideologia sionista e una leadership prima askhenazi socialisteggiante e poi neo-liberale un nucleo di superstiti della Shoah e minoranze non-nazionali sefardite che prima erano sparse, come le altre di cui abbiamo parlato, nell’Africa settentrionale e in MO.

Le politiche egemoniche di tali Stati e i traffici imperialistici occidentali, di cui storicamente Israele è stato il braccio, si fondano sul mantenimento del mosaico suddetto, ora con pratiche sioniste di apartheid, ora sovvertendo strutture autoritarie in equilibrio precario (Siria) con guerre civili che estendono la frammentazione. In tale contesto si è inserito in modo innovativo l’Isis, che scavalca i vecchi confini artificiali dell’accordo Sykes-Picot, sostituisce la macchina inefficiente degli Stati precedenti e omologa brutalmente le differenze religiose ed etniche con la conversione forzata, gli stupri e gli scannamenti, pretendendo di restaurare, su inedite basi sunnite wahabite, un califfato sovranazionale. Operazione avviata d’accordo, poi in concorrenza sia con la strategia neo-ottomana e re-islamizzata di Erdogan, sia con la monarchia saudita, che teme di venire spossessata dal suo monopolio teocratico. Vi si aggiunga il contrasto fra Isis e Fratelli musulmani (egiziani, giordani, libici e Hamas) sponsorizzati dal Qatar e il ruolo dell’altro Stato ai margini della regione, l’Egitto (Arabia Saudita e Qatar non sono Stati-nazioni in senso moderno, ma possedimenti privati tribal-petroliferi). L’Isis esige per affermarsi lo scioglimento definitivo della Siria (regime nazionale interconfessionale presto degenerato per autoritarismo e apertura al mercato neo-liberale) e comunque si legittima solo in contrasto con lo scisma sciita e l’egemonia regionale iraniana. Al momento fa comodo a Israele, perché sposta l’attenzione dalla questione palestinese, ma prima o poi l’Isis dovrà intraprendere una crociata per Gerusalemme, smascherando la miopia strategica del sionismo di destra. In complesso tuttavia l’Isis risponde alla crisi del sistema mediorientale post-coloniale con gli stessi obbiettivi dell’imperialismo: stroncare ogni forma di democrazia federale dal basso, rimpiazzando la fallimentare soluzione degli Stati-nazione petroliferi artificiali con un regresso arcaico e perfino arbitrario –stante l’abisso che separa il fondamentalismo wahabita da qualsiasi idealizzazione dei califfi ben guidati del VII secolo (1-38 dall’Egira). Dati i limiti della sua forza espansiva, è qualcosa che per il momento fa molto comodo a Turchia, Israele e Arabia saudita, tenendo a bada Curdi e Iraniani e congelando la partita in MO, subentrando alla troppo oscillante ingerenza Usa. Se Obama avesse rovesciato Assad e bombardato Teheran (meno male che non l’ha fatto), non ci sarebbe stato bisogno di al-Baghdadi, coltellacci e bandiere nere.

L’altra strada –cui al momento (secondo la mia opinione del tutto personale) è funzionale in termini geopolitici il blocco “sciita” formato dall’Iran riformista di Ruhani, dal Baath degenerato siriano e dagli Hezbollah libanesi– è quella del rifiuto del settarismo religioso-tribale e dell’unità nella diversità che ha nella resistenza e nella strategia della Rojava il suo esempio più alto e coerente, mentre i Curdi irakeni, efficienti sul piano del contrasto militare all’Isis e tolleranti verso le altre minoranze, sotto la guida del Pdk di Barzani e dell’Ipk di Talabani, sono in complesso subalterni agli Usa e propensi a un uso neo-liberale delle ingenti risorse petrolifere. La carta della Rojava (e la pratica quotidiana di guerre e di pace) si fonda sulla separazione fra potere pubblico e religioni e sul rigetto della discriminazione di genere. Sull’importanza di quest’ultimo elemento scrive bene S. Mezzadra, in Kobane è sola?:

«nella Rojava il femminismo è incarnato non soltanto nei corpi delle guerrigliere in armi, ma anche nel principio della partecipazione paritaria a ogni istituto di autogoverno, che ogni giorno mette in discussione il patriarcato. E l’autogoverno, pur tra mille contraddizioni e in condizioni durissime, esprime davvero un principio comune di cooperazione, tra liberi e uguali. E ancora: coerentemente con la svolta anti-nazionalista del PKK di Öcalan, a cui le YPG/YPJ sono collegate, netto è il rifiuto non solo di ogni assolutismo etnico e di ogni fondamentalismo religioso, ma della stessa declinazione nazionalistica della lotta del popolo curdo».

A tal proposito si sono richiamati momenti alti, sconfitti e tenacemente riproposti, della storia rivoluzionaria –lo ha fatto D. Graeber rievocando su The Guardian l’epopea libertaria nella guerra civile spagnola e potremmo aggiungervi i documenti del Fln algerino durante la guerra di liberazione fino a Ben Bella e le dichiarazioni zapatiste. Oltre però a rilevare gli elementi di consonanza con la nostra tradizione miglior tradizione rivoluzionaria e la necessità di sostenere una prospettiva realistica di risoluzione dei conflitti mediorientali –probabilmente valida anche per la questione palestinese (ripeto, secondo la mia personale opinione)– credo sarebbe opportuna una riflessione che ne accentua vieppiù la “contemporaneità”.

Toni Negri, intervenendo su Europa e globalizzazione, si è giustamente domandato come immaginare un esodo democratico fuori dallo Stato-nazione, come rinunciare a fare della nazione uno Stato –intendendo per nazione una comunità di lingua, letteratura, memoria, territorio familiare e altro– o addirittura senza che le moltitudini arrivino a definirsi popoli. Nella tradizione rivoluzionaria (con eccezioni e confluenze del pensiero democratico-borghese) vigeva la prospettiva di un passaggio necessario per autodeterminazione attraverso la fase dello Stato-nazione per i popoli del Terzo Mondo e, con molte riserve, di nazionalità rimaste subalterne nella formazione degli assetti nazionali europeo. Tali assunti scalari per tappe obbligate in una linea evolutiva omogenea sono oggi rimessi in discussione non solo da un differente approccio storiografico, ma anche dal succedersi di eventi che additano possibilità alternative. Che una situazione “arretrata” non indichi la fase di anticipazione meccanica dell’oggi ma possa fare da punto d’appoggio per un percorso alternativo emergeva implicitamente dalla rivoluzione in Russia. Le proposte della Carta di Rojava per una struttura decentrata della Siria, di cui i cantoni curdi intendono continuare a far parte senza per questo perdere i legami con le autonomie curde già inserite in altri Stati (Iraq) o rivendicate (Turchia, Iran), non si riduce a un adeguamento, pur avanzatissimo per la regione, agli standard costituzionali occidentali (com’è il caso dell’art. 92 sulla separazione fra Stato e religione o degli articoli 27-29 sull’eguaglianza di genere e i diritti di bambini/e o dell’art. 23 sul rispetto dell’equilibrio ecologico), ma introducono una problematica federativa solo semi-statale che sarebbe riuscita assai utile in alternativa alla guerra civile jugoslava e che oggi potrebbe bilanciare le laceranti pulsioni nazionaliste in Spagna, Scozia, Ucraina. Di tutto abbiamo bisogno meno che di altri apparati di repressione e terrore, di altre folle esaltate, bandiere, monete e tifoserie.

Se rileggiamo adesso quell’introduzione –che forse ora ci appare meno esotica– e le sezioni IV e V della Carta, che fissano le competenze del legislativo e dell’esecutivo, o l’art. 14 che traduce concretamente il principio di riconciliazione in «misure di risarcimento per compensare le politiche statali nazionalistiche e discriminatorie lasciate in eredità, incluso il pagamento di indennizzi alle vittime, individui o comunità», impariamo qualcosa che non è utopia, ma un realistico porsi un traguardo arduo al limite dell’impossibile in presenza delle forme peggiori di guerra.

Solo chi combatte casa per casa contro i fondamentalisti può avere in programma la liberazione «dall’autoritarismo, dal militarismo, dal centralismo e dall’intervento delle autorità religiose nella vita pubblica». Solo dimenticando una storia maledetta tanto di conflitti tribali e religiosi quando della ”gloriosa” e del pari grondante sangue esperienza degli Stati-nazione occidentali si fa storia. Provincializzando l’ideologia europea dello Stato-nazione –una tradizione mainstream ininterrotta, con qualche “piccola” eccezione (Machiavelli, Spinoza, Marx, Lenin)– alla luce della sua inapplicabilità nei luoghi di maggior conflitto e rimettendo in questione, anche in altri continenti, la logica dei confini e il loro rimaneggiamento per opera dei flussi finanziari e dei processi di accumulazione transnazionali, potremo pensare una strategia di resistenza e di sopravvivenza umana.

.

Foto di copertina: Photo Credit: Sozialfotografie [►] StR via Compfight cc

Altre foto:

Photo Credit: linksfraktion via Compfight cc

Photo Credit: linksfraktion via Compfight cc