ITALIA

L’eresia della patrimoniale

Il fuoco di fila scatenato contro la proposta parlamentare di tassazione dei grandi patrimoni fa venire allo scoperto nodi che affondano nella recente storia del paese riuscendo nell’intento di nascondere come sta cambiando la diseguaglianza in Italia

È bastato poco per scatenare l’inferno. Definita “moderata” dagli stessi proponenti, il motivo di maggiore interesse che suscita la proposta di emendamento al bilancio firmata da alcuni esponenti di Leu e del PD e passata alle cronache come “patrimoniale”, sta nella reazione indignata e bipartisan raccolta lungo tutto l’arco parlamentare. Difficilmente in Italia si trovano questioni che vedono schierare un fronte così ampio, compatto e privo di incertezze. Proprio nel momento in cui negli Stati Uniti e in molti paesi europei le spaventose diseguaglianze prodotte dalla pandemia hanno posto al centro della discussione politica proposte di tassazione dei grandi patrimoni (arrivando in alcuni casi a trovare una traduzione normativa, come recentemente in Spagna e in Belgio), in Italia la sola ipotesi di “toccare” le grandi ricchezze viene estromessa dal dibattito pubblico, come fosse una profanazione del patto sociale e l’espressione di spiriti primordiali e mai sopiti che attenterebbero alla coesione civile.

Tutto questo accade nello stesso paese dove per settimane editorialisti e classe politica hanno discusso bellamente della necessità, in tempi d’emergenza, di un “contributo di solidarietà” che prelevasse dai dipendenti pubblici una quota del reddito come contropartita del loro “privilegio”, e dove il diritto a essere trattati come “rentier” sembrava spettare in via esclusiva ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

In questo quadro rovesciato, dove l’alto e il basso si scambiano di posto come in una narrazione distopica, anche le ideologie politiche vanno in cortocircuito nonostante questo sembri lasciare indifferenti i loro sostenitori: partendo dai “populisti” fino ad arrivare ai liberali cantori della “meritocrazia”, tutti si stringono attorno alla difesa oltranzistica della ricchezza dei pochi e a una società dove tutto può essere messo in discussione, tranne le posizioni del privilegio acquisito.

Perché in Italia non si può parlare di patrimoniale?

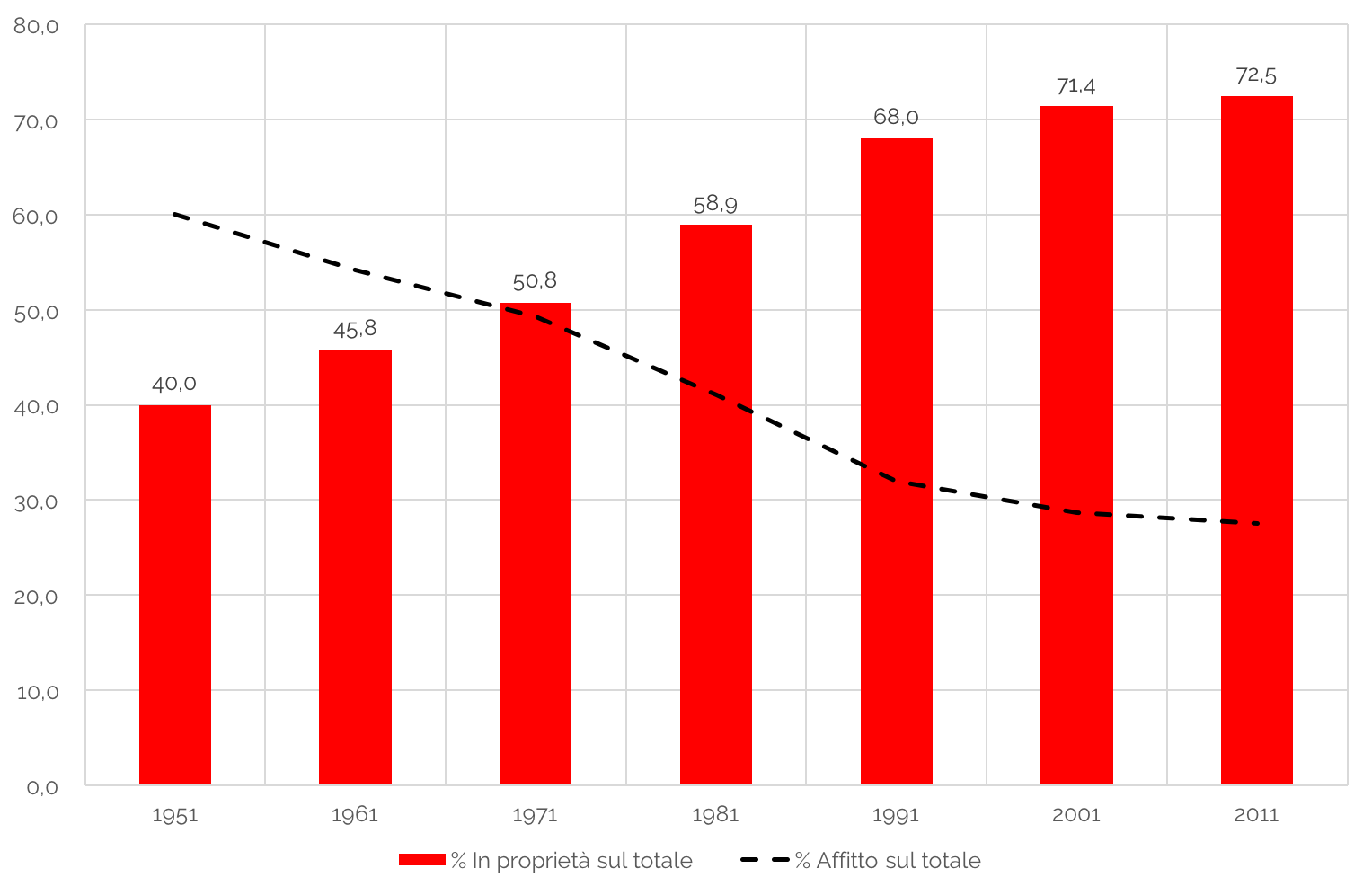

Messa per un attimo da parte la malcelata malafede della classe politica e quella delle grandi testate giornalistiche, occorre dire che le resistenze che ogni volta si riscontrano di fronte alle ipotesi di tassazione dei patrimoni trovano in Italia un’eco vasta che spesso oltrepassa il perimetro dei ceti che dovrebbero preoccuparsene. Questa situazione è in buona parte da attribuire a tendenze storiche di lungo periodo, tra le quali spicca il rapporto degli italiani con la proprietà dell’abitazione. Incentivato fin dal secondo dopoguerra dalla Democrazia Cristiana come impulso alla formazione delle classi medie e come contenimento della proletarizzazione di ampie fasce sociali, tra gli anni Ottanta e i Novanta l’accesso generalizzato alla proprietà della casa è divenuta una tendenza di massa arrivando oggi a interessare circa l’80% delle famiglie. Questo fenomeno, quantitativamente eccezionale e presente anche in altri paesi mediterranei, si è spinto fino a ricomprendere al suo interno una parte significativa anche dei cosiddetti ceti popolari che hanno utilizzato la proprietà dell’abitazione per mettere in sicurezza una parte della loro riproduzione sociale.

Incidenza percentuale delle abitazioni per titolo di godimento sul totale, censimenti 1951-2011, ISTAT

Assieme alla frammentazione della forma impresa e all’esplosione del lavoro autonomo, questa è stata la principale via attraverso cui il neoliberismo è passato nel nostro paese.

Il grande progetto neoliberale di de-proletarizzare il corpo sociale si è in altri termini presentato qui soprattutto nella forma della “popolarizzazione della proprietà privata”.

Nonostante possedere la casa non trasformi nessuno in un privilegiato né tantomeno in un capitalista, questo vasto programma non ha smesso però di produrre effetti distorsivi: da un lato, ha accentuato la trasmissione intergenerazionale delle diseguaglianze e rafforzato la dipendenza delle persone dal welfare familiare; dall’altro, ha contribuito a formare gli interessi sociali attorno allo “status” di proprietari. È per questa via che passa l’uso disinvolto e onnicomprensivo con cui giornalisti e politici usano la nozione di “classe media” riuscendo nella difficile impresa di nascondere dietro la sua nebulosa definizione posizioni di privilegio e posizioni di svantaggio.

Di quale ricchezza parliamo e come sta cambiando?

Grazie alla “proprietarizzazione” e tenendo conto dei contraddittori progetti di riforma tributaria intrapresi da vari governi, negli ultimi quaranta anni il tentativo è stato quello di far coincidere quasi interamente nell’opinione pubblica ogni riferimento alla patrimoniale con la tassazione sulla casa. Tutto ciò è avvenuto mentre la composizione della ricchezza e le differenze sociali e politiche interne agli strati dei proprietari, andavano fortemente modificandosi.

Se c’è stato un merito nella proposta di patrimoniale light presentata è stato quello di aver considerato per la prima volta la ricchezza nel suo insieme, senza distinzione di origine, proponendo la sostituzione della lista di micro-prelievi sui diversi patrimoni che rendono fortemente opaco ed iniquo il sistema di imposizione (dall’IMU sulla seconda casa alle imposte di bollo su conti correnti e deposito titoli) con una tassazione ispirata a criteri progressivi sul capitale complessivo, per quanto ancora non completamente soddisfacente.

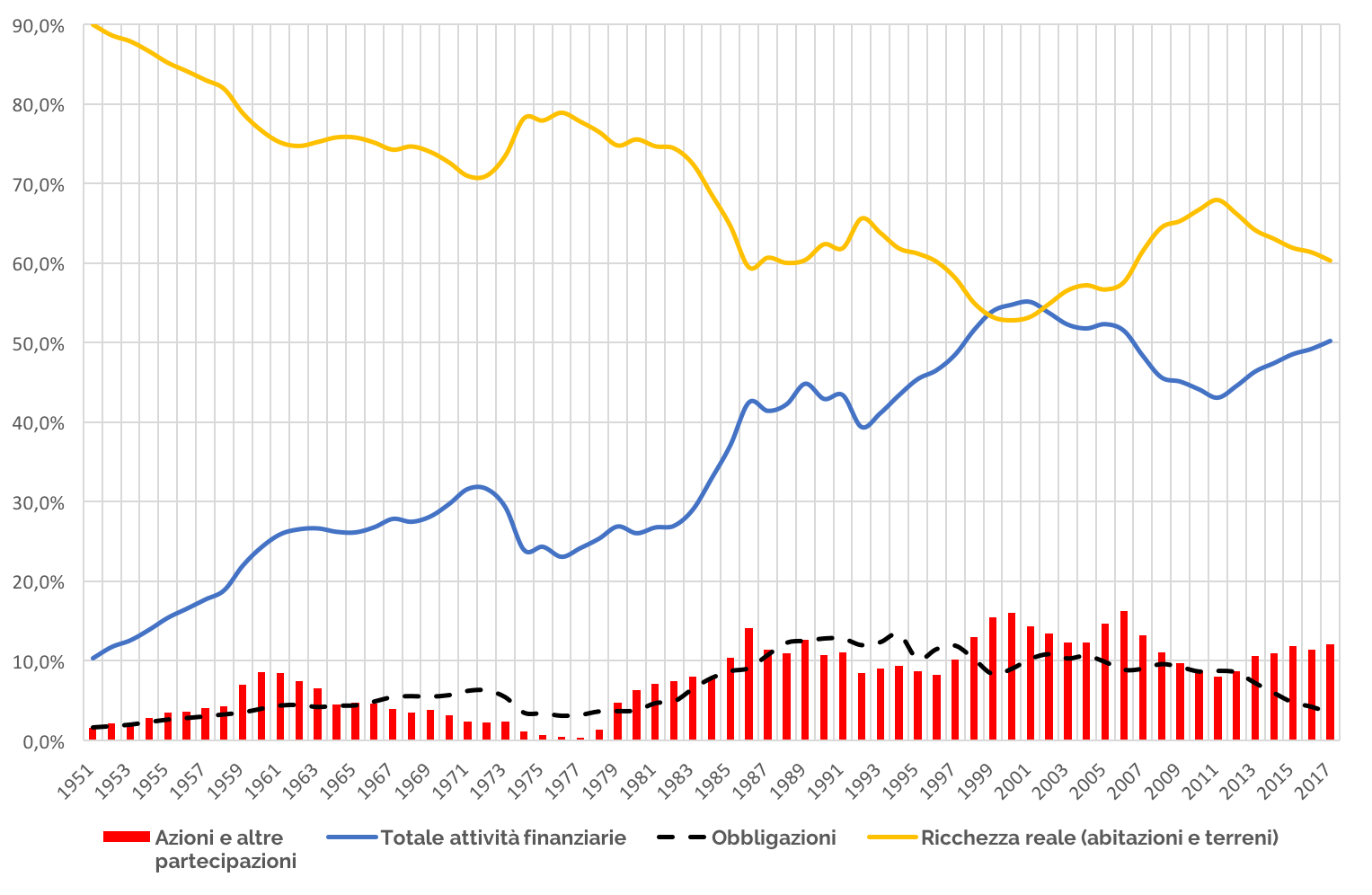

Seguendo la più classica ed elementare logica contabile, l’insieme delle attività reali (abitazioni, terreni, immobili, etc.) e di quelle finanziarie (depositi bancari, obbligazioni, azioni quotate e non quotate, fondi comuni, strumenti assicurativi e pensioni integrative, etc.) possedute dalle singole famiglie, costituisce il patrimonio lordo complessivo (a cui vanno sottratti i debiti per avere la ricchezza netta). Si tratta nient’altro che di quel capitale privato scambiato continuamente sul mercato, che regola la relazione di potere tra i diversi proprietari e nella società: dai mercati finanziari overnight alle più tradizionali compra-vendite di beni reali. Pur considerando che i dati sulla ricchezza sono molto meno attendibili dei dati sul reddito (salari e profitti) è fondamentale, per chiunque voglia fare un discorso compiuto, prestare molta attenzione ai lavori della Banca d’Italia.

Se a cavallo degli anni Sessanta la ricchezza in Italia era rappresentata principalmente dal possesso di attività reali (nel decennio in media intorno al 75%), nel corso del tempo, per effetto dei processi di finanziarizzazione dell’economia, è consistentemente cresciuto il peso dalle attività finanziarie, che tra il 1999 e il 2001, mentre a Wall Street stava per esplodere la bolla delle dot-com, ha persino superato per la prima volta le attività reali. Nell’ultimo dato disponibile all’interno di questa serie storica (2017), con alle spalle la crisi finanziaria globale che a partire dal 2009 aveva comportato in Italia una caduta dei valori del capitale finanziario nei portafogli delle famiglie, l’incidenza di questa frazione di capitale sul totale è stata pari al 50%.

Quello che emerge piuttosto chiaramente dalle ricerche dell’Istituto è che a partire dagli anni Novanta è stata l’accumulazione finanziaria – principalmente trainata dal possesso di obbligazioni e azioni – a guidare la crescita della ricchezza familiare in Italia.

Di conseguenza, si intuisce facilmente quanto alla progressiva crescita degli asset finanziari sul totale, anche le diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza non poteva che aumentare consistentemente.

Incidenza percentuale delle attività sul totale della ricchezza netta, Banca d’Italia (QEF 470)

L’ultima indagine sui bilanci delle famiglie italiane del 2018 mostra con quale processo di concentrazione e polarizzazione della ricchezza abbiamo a che fare, dimostrando che il 30% delle famiglie più povere detiene in Italia appena l’1% della ricchezza complessiva, a fronte del 30% più ricco che possiede il 75% circa del patrimonio lordo rilevato, mentre oltre il 40% della ricchezza complessiva è detenuto da appena il 5% delle famiglie più ricche. E ancora, se il valore della casa di residenza inizia a essere «apprezzabile [solo] dal quarto decimo più povero», resta confermato che le attività finanziarie (azioni italiane ed estere, obbligazioni, etc.) sono particolarmente concentrate nel decile più possidente.

Diversi studi confermano che la distribuzione della ricchezza è nella gran parte dei paesi capitalistici più diseguale e assai più concentrata della distribuzione del reddito e, tutto sommato, l’Italia comparativamente non è neppure tra i paesi peggiori.

Ciò che soprattutto nel confronto con l’Europa è caratteristico del caso italiano è la relazione tra la distribuzione della ricchezza e quella del reddito (salari e profitti): nel 2017 la ricchezza complessiva lorda delle famiglie era circa 9,3 volte più alta del reddito disponibile (in Germania oltre 6 volte più grande e in Francia poco più di 8 volte il valore del reddito disponibile).

Se si guarda invece al reddito disponibile, qui la diseguaglianza è più radicale che negli altri paesi europei principalmente a causa dei salari stagnanti e della forte iniquità del sistema di prelievo sui redditi da lavoro che ha perso negli anni gran parte della sua caratteristica di progressività, conquistata grazie alle lotte.

Nelle società dove il valore del capitale è di molto superiore a quello del reddito disponibile prodotto ogni anno, la diseguale dotazione di ricchezza di partenza non fa altro che amplificare la forte diseguaglianza tra salari e profitti e quella dei redditi in generale, come per altro dimostra ampiamente Thomas Piketty nel suo famoso libro Il Capitale del XXI Secolo.

Questa situazione è poi in Italia radicalizzata dal peso enorme che giocano i trasferimenti di ricchezza per via ereditaria sulla formazione del patrimonio individuale, passaggi agevolati dal più basso livello di prelievo fiscale sulle successioni in Europa. Il volume dei trasferimenti di ricchezza sul reddito disponibile è passato nel giro di vent’anni (dal 1995 al 2016) dall’8,5 % al 15%, quasi raddoppiando quindi e concentrandosi progressivamente nelle mani di una sempre più ristretta parte della popolazione.

Basterebbe già solo questo per destinare definitivamente all’oblio, o al cassetto delle peggiori robinsonate contemporanee, le ricerche ideologiche delle più illustri global university sul salario come risultato della produttività individuale e della dedizione alla formazione del capitale umano da vendere al mercato o, come si usa dire adesso, nella mitica resilienza della forza-lavoro.

Oltre la “democrazia” dei proprietari

La messa al bando di qualsiasi discussione sulla patrimoniale si accompagna in Italia all’esaltazione di una nebulosa “democrazia dei proprietari”. Eppure, la crescente concentrazione delle ricchezze e delle diseguaglianze che questa retorica tenta malamente di mettere in ombra, non sembra avere proprio nulla di democratico. L’incredibile squilibrio tra ricchezza accumulata e reddito, e la disparita che dentro quest’ultimo divide i profitti dai salari, fanno di quello italiano un sistema dove la diseguaglianza assomiglia a qualcosa come un destino. Il familismo e il dispotismo padronale trovano qui le loro solide base materiali.

Per questo proporre politiche redistributive in Italia significa incidere su rapporti sociali e di potere che si sono consolidati nel tempo, alla difesa dei quali viene eretto un muro apparentemente invalicabile. Incidere sui motori che generano diseguaglianze è una via da cui è indispensabile passare. Così come tenere assieme rivendicazioni tenute per troppo tempo separate anche all’interno dei movimenti sociali, come il salario minimo per via legislativa, il reddito di base, un welfare universale e la tassazione dei grandi patrimoni e dei redditi in chiave radicalmente progressiva.

Foto di copertina di Cottonbro da Pexels