ROMA

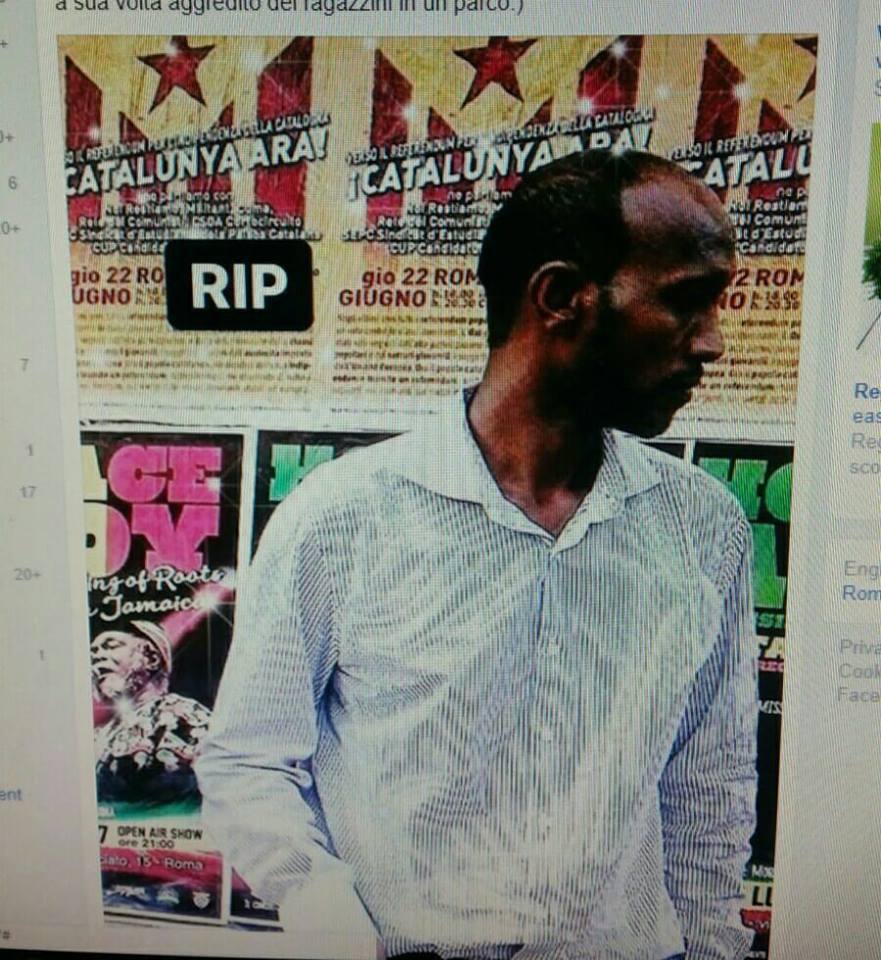

È morto Yakob, l’uomo accoltellato ad agosto al Tiburtino III

Il 30 agosto scorso, Yakob era stato aggredito da una donna, che poi lo aveva accusato di aver lanciato pietre contro dei bambini. Queste accuse, rivelatesi false, avevano scatenato un assalto al centro d’accoglienza. Anche a seguito di quell’episodio, l’uomo era caduto in uno stato di depressione. Pochi giorni fa è morto, in Lussemburgo. Le cause sono ancora da chiarire.

In prima battuta il nome potrebbe non dirci molto, eppure Yakob era diventato tristemente noto per un episodio avvenuto l’estate scorsa, la notte del 30 agosto, nel quartiere di Tiburtino III, a Roma. Aggredito e ferito con un’arma da taglio, dopo essere stato accusato da alcuni abitanti del quartiere del rapimento di una donna e di violenza su dei bambini, era stato portato in ospedale. Le accuse, come verrà provato in seguito, erano false e infondate. L’unica colpa di cui aveva dovuto rispondere Yakob quella notte era il semplice fatto di esistere, di trovarsi, seppur temporaneamente, in un territorio dove non era nato. Di essere nero.

Quando sei un migrante e tutto intorno è stato instaurato un clima di odio e razzismo, la verità conta poco. Quella notte al Tiburtino III, le accuse inventate contro Yakob avevano dato il via ad atti intimidatori e violenti, con i migranti del centro gestito dalla Croce Rossa di Via del Frantoio attaccati. Un assalto notturno e minacce e aggressioni successive. Dietro quella violenza, la mano fascista.

Nemmeno il fatto che le accuse si fossero rivelate completamente infondate e che l’uomo fosse stato, in realtà, vittima e non autore di un’aggressione aveva fermato i venditori d’odio. Mentre Forza Nuova usava il quartiere come teatro delle sue passeggiate, Casapound cercava di guadagnare protagonismo strumentalizzando le problematiche degli abitanti della zona. Ottenuto un Consiglio Municipale straordinario il 13 settembre successivo, con la complice responsabilità del consiglio del IV Municipio, alcuni portavoce del partito neofascista chiedevano di mettere a tema la chiusura del centro, causa, a loro dire, dei disagi del quartiere. Là dove le forze politiche istituzionali avevano scelto di dare legittimità ai fascisti, a cacciarli dal quartiere è stata un’ampia mobilitazione popolare, che ha ribadito a gran voce che una parte della città non cedeva alle menzogne orchestrate dai gruppi di estrema destra.

In quei giorni, Yakob, reduce dall’aggressione e dal ricovero, era caduto in una depressione ancora più profonda, al punto di manifestare agli amici la volontà di tornare in Eritrea. Come ci raccontano alcune delle persone che ha conosciuto, era stufo della vita in Europa, di essere oggetto d’esclusione, di rappresentare l’obiettivo di quello sguardo altrui che ti ricorda costantemente il tuo statuto di ospite, il tuo essere di troppo. Difficilmente si può immaginare il livello di disagio che può logorare una persona tanto da spingerla a desiderare di ritornare nel paese dal quale era scappata non una, ma ben due volte.

La prima, nel 2004, quando Yakob haa attraversato il Sudan e la Libia lavorando occasionalmente per pagarsi il viaggio. Era arrivato in Svizzera dove per un po’ era riuscito a stabilizzarsi, prima di essere deportato nuovamente in Eritrea. I parenti se l’erano visto arrivare di nuovo lì, all’improvviso, nella loro casa di Keren. Senza documenti, senza nulla.

Stava male Yakob, soffriva a livello psicologico. Per diverso tempo aveva seguito delle terapie tradizionali. Nel 2016 aveva deciso di ripartire, di riprovare a raggiungere i parenti in diaspora. Con i pochi risparmi accumulati era riuscito a pagarsi il viaggio attraverso il Sudan e, questa volta, l’Egitto, luogo di transito più sicuro rispetto alla Libia che nel frattempo era diventata troppo pericolosa. In molte storie di viaggio narrate dagli eritrei, si racconta dell’area di Ben Walid come del luogo in cui sono stati rinchiusi, sottoposti a torture e richieste di riscatto.

Eppure, nonostante i due viaggi in cui aveva rischiato la vita, dopo i fatti dello scorso agosto a Tiburtino III, Yakob avrebbe preferito tornare lì, in quel paese colonizzato dall’Italia per cinquant’anni in cui l’indipendenza, ottenuta nel 1991 dopo una trentennale guerra con l’Etiopia, si era presto trasformata in un violento regime già alla fine degli anni Novanta. Il governo in carica, con il timore o il pretesto di un nuovo possibile attacco militare etiopico ha introdotto la coscrizione obbligatoria dai 18 ai 50 anni (40 per le donne), ancora in vigore. Ad oggi, le proteste e il dissenso vengono puniti con il carcere duro, la violenza e varie forme di tortura, che, per un’evidente genesi storica, hanno dei nomi italiani. Era in quel paese che Yakob voleva tornare, tanto era nauseato dalla discriminazione che subita nel tentativo di guadagnarsi una vita migliore, soprattutto dopo essersi trovato coinvolto in un quell’episodio strumentalizzato dai fascisti.

Dopo quei fatti, Yakob ha ottennuto il trasferimento verso il Lussemburgo, nell’ambito del progetto europeo di relocation, una misura attuata dalla Commissione Europea che forniva la possibilità di trasferimento dai paesi di approdo verso altre destinazioni, attraverso un meccanismo di quote distributive. Il progetto è riservato a quelle nazionalità di richiedenti asilo i cui esiti positivi sono al di sopra del 75%: Eritrea, Siria e Iraq. Un piano presentato come una delle soluzioni di stampo non repressivo riguardo la gestione dei flussi migratori, ma che ha tuttavia fallito i suoi obiettivi, sia in termini numerici – i trasferimenti effettivi da Grecia e Italia sono stati infinitamente al di sotto del previsto – sia per quanto riguarda il rispetto delle aspirazioni e dei desideri di mobilità dei migranti stessi, i quali si trovavano il più delle volte ad accettare proposte di trasferimento verso paesi con cui non hanno alcun tipo di legame o che non rispecchiano il loro progetto di vita. Al momento il programma è fermo.

Non sappiamo con certezza come e perché Yakob sia morto. Tra gli amici e i conoscenti si sospetta un abuso intenzionale di psicofarmaci con lo scopo di togliersi la vita. Altri sostengono sia stato in conseguenza di una complicazione medica dovuta alla ferita da arma da taglio subita a Tiburtino III, che aveva danneggiato un organo interno. Lo sapremo solo tra qualche mese, quando sarà reso noto il risultato dell’autopsia sollecitata dal fratello.

Una cosa è certa, però, quella notte d’estate Yakob è stato vittima di una ritorsione scatenata dalla rabbia che le narrazioni mediatiche e i posizionamenti ideologici che dipingono gli stranieri come nemici producono tutti i giorni.

Quel fatto di cronaca è un indicatore di un problema politico che coinvolge molti aspetti della nostra quotidianità, della nostra capacità di costruire spazi di convivenza inclusivi, di decodificare la realtà e declinare il conflitto oltre l’istinto e la paura. Simili episodi racchiudono sempre un insieme di segnali confusi: ad esempio quello di Tiburtino III rappresenta alcuni sintomi della scomposizione sociale che le retoriche fasciste e xenofobe possono produrre. Il razzismo scava nel profondo delle paure, non per superarle, ma per servirsene in virtù di un’infondata superiorità che nega all’“altro” ogni possibilità di convivenza e condivisione. La costruzione di spazi d’esclusione sociale dentro le nostre stesse città, attraverso barriere simboliche e linguaggi accusatori, significano per molte persone l’abbandono di ogni speranza di migliorare la propria condizione di vita, già minata dalla trama delle politiche migratorie.

Fuori dalla pubblica attenzione, questa morte si unisce a tante altre, rimaste invisibili. Scrive Fassin che quando le morti non si contano più è perché esse non contano più. È questo che autorizza e giustifica quella violenza, verbale quanto fisica. È il riflesso automatico di una società impazzita dietro a un’idea di razza che dissolve sofferenze individuali e problemi sociali dentro una categoria di minaccia. Contro questo retorica e questo regime di produzione di verità, contro i nuovi razzismi che ne ratificano il valore ideologico occorre affermare la nostra volontà di condivisione e inclusione.

In qualche modo, la sfida che ci troviamo davanti ci pone (o impone) realmente una responsabilità collettiva inedita. Essere antifascisti, antirazzisti e antisessisti non è una formula vuota, un’immagine malinconica e lontana. È lo specchio del desiderio di abbattere le frontiere, quelle che producono morte ai confini d’Europa come nel cuore delle nostre città.