MONDO

Hebron, museo dell’apartheid

Muri, reti e checkpoint caratterizzano l’occupazione della Cisgiordania e sono elementi portanti nell’architettura urbana di Al Khalil (nome arabo di Hebron), una città divisa in due e consumata dall’interno

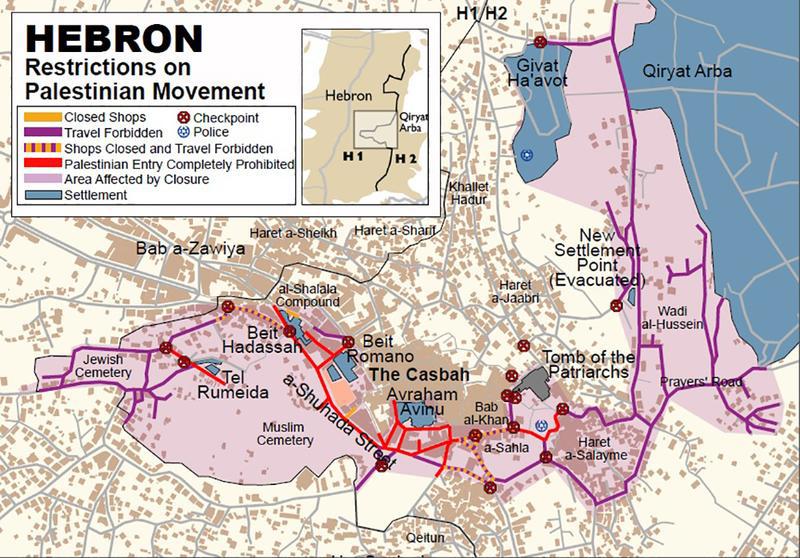

«Israele ha convertito Hebron in un museo dell’apartheid», dice Badee Dwaik, attivista palestinese e fondatore di Human Rights Defenders. Muri, reti e checkpoint caratterizzano l’occupazione della Cisgiordania e sono elementi portanti nell’architettura urbana di Al Khalil (nome arabo di Hebron), una città divisa in due e consumata dall’interno. Secondo gli accordi di Oslo, una parte della città (H1) è amministrata dall’autorità palestinese mentre l’altra (H2) rientra sotto la giurisdizione israeliana. Il centro della città (H2), dove la circolazione dei Palestinesi è fortemente limitata dal 1997, è dominato da coloni e soldati israeliani e si è trasformato in un microcosmo in cui si concentra tutta la realtà dell’occupazione della Cisgiordania. Negozi chiusi, strade deserte, soldati ovunque e filo spinato intorno a ogni edificio hanno trasformato il cuore della città divisa in una “città fantasma”.

Mappa delle divisioni di Al Khalil realizzata da B`Tselem

Secondo le testimonianze di “Breaking the Silence”, una ONG di ex militari israeliani attivi contro l’occupazione, i soldati ricevono ordini diretti di «ostacolare la vita quotidiana dei palestinesi» e di «far sentire la loro presenza». Il loro lavoro consiste nella costante imposizione di restrizioni nella quotidianità dei palestinesi. Le incessanti misure di controllo hanno distrutto l’economia del centro città e ogni giorno limitano l’accesso dei 35.000 palestinesi residenti nella zona H2 ai servizi pubblici, che sono invece concentrati nell’H1. Una routine segnata dalla continua richiesta di permessi obbliga i palestinesi a dipendere dalla volontà delle forze israeliane: un permesso per camminare in determinate strade, un permesso per circolare in macchina, un permesso per visitare un famigliare piuttosto che un permesso per entrare nella moschea — nella realtà dell’occupazione, semplici attività quotidiane si convertono così in atti di resistenza o in motivi per essere arrestati. Izaat, residente nella zona H2 e attivista di Youth Against Settlements, a tal proposito, dichiara: «io, come palestinese, non posso muovermi liberamente, devo fare attenzione o rischio di essere arrestato anche se sono nato qui e ho vissuto qui tutta la mia vita».

Diciassette checkpoint circondano l’area ristretta della zona H2 e la loro permeabilità si basa su criteri arbitrari e discriminatori. Israeliani, palestinesi e turisti ricevono trattamenti completamente diversi al momento dell’attraversamento, poiché le reali intenzioni sono l’oppressione e la subordinazione dei palestinesi.«Alcuni giorni devo passare i checkpoint dieci volte e ogni volta loro controllano il mio documento, il mio numero di registrazione e il mio corpo. Stanno solo cercando di renderci le cose più difficili», continua a raccontare Izaat. Si tratta di un sistema progettato per umiliare e sottomettere i palestinesi al fine di cancellare ogni senso di appartenenza alla propria città.

Per Izaat e per molti altri che vivono l’occupazione ad Al Khalil, le intenzioni israeliane sono chiare: eliminare la presenza palestinese nella zona H2 per favorire lo stabilimento di una colonia ebraica dove gli ebrei non siano solo la maggioranza, ma addirittura le uniche persone aventi il diritto di viverci. Le violente politiche israeliane nei confronti dei palestinesi mirano a umiliarli, turbando continuamente le loro vite, con il fine ultimo di produrre un trasferimento forzato che gli stessi militari israeliani definiscono “processo di sterilizzazione”. Per Badee si tratta di “una guerra demografica” in cui Israele sta sistematicamente provando a espellere i palestinesi attraverso violente intimidazioni e a costruire nuovi insediamenti solo e unicamente per coloro che il governo considera degni del diritto di autodeterminazione. Questa politica aspira alla completa ebraicizzazione della zona — un progetto su scala nazionale che non riguarda solo Al Khalil ma che, attualmente, si sta sviluppando in tutta Cisgiordania, e si è dimostrato essere una priorità nell’agenda del governo.

Attenzione! Questa casa è stata confiscata da Israele. Siete apartheid.

Le forze di occupazione utilizzano svariati pretesti per legittimare l’espulsione dei palestinesi dalle loro stesse proprietà e utilizzarle poi per l’espansione degli insediamenti israeliani. Ad Al Khalil la giustificazione più utilizzata per sgomberare quartieri interi è quella di doverli convertire in una base militare. Ogni giorno, i palestinesi vivono nella paura di dover abbandonare le proprie case per “ragioni di sicurezza”, le stesse case che non molto tempo dopo, torneranno a essere dichiarate sicure e quindi nuovamente abitate, ma questa volta da coloni.

Motivazioni economiche, religiose e ideologiche spingono ebrei da tutto il mondo a costruirsi una vita negli insediamenti della Cisgiordania. Molti aspirano ad approfittare dei vantaggi economici offerti dal governo israeliano che garantisce loro una casa, luce e acqua a prezzi molto bassi. Inoltre, i coloni di Al Khalil sentono un legame speciale con questa città, considerata sacra per la presenza della Tomba dei Patriarchi. “Credono che questa terra sia stata loro promessa da Dio– – afferma Badee – «Pensano di portare a compimento la visione di Dio e, in questo modo, perpetuano l’occupazione di Al Khalil attraverso la religione».

I coloni sono uno strumento essenziale per l’esistenza di Israele. «Loro sono qui in nome dell’occupazione. Sono i suoi ambasciatori», spiega Badee. «I coloni vengono portati in Cisgiordania come pretesto per colonizzare e continuare l’occupazione». Nonostante la grande presenza di soldati, l’essenza dell’occupazione è coloniale, non militare. Per portare avanti il progetto sionista, lo stato dipende dalla collaborazione dei coloni che vengono quindi ricompensati con incommensurabili privilegi, impunità e potere.

Una dimostrazione del grande potere dei coloni è l’esistenza di un loro corpo di sicurezza ad hoc. Secondo le testimonianze degli attivisti di “Breaking the Silence”, i soldati sono infatti obbligati ad eseguire gli ordini ricevuti dai coloni, meccanismo che rompe la normale catena di comando militari-civili; tali ordini possono addirittura includere l’arrestare o lo sparare ai civili palestinesi. Ancora, questo corpo armato è preposto a organizzare l’orientamento e la formazione dei nuovi soldati ad Al Khalil, ed è anche l’unico a godere del privilegio di poter accedere a entrambe le frequenze radio, quella della polizia e quella militare. «I coloni costituiscono il secondo esercito di Israele, però senza uniforme» – afferma Badee – «essi detengono il potere e hanno il diritto di possedere armi nonostante siano legalmente considerati dei civili». In questo modo, nella realtà dell’occupazione e con l’autorizzazione dello stato d’Israele, dei semplici civili possono scalare la gerarchia militare e convertirsi nell’entità che, nella pratica, detiene il potere. Inoltre, tutti i coloni, per il semplice fatto di esserlo, godono della massima impunità e sono tutelati dalla legge — i soldati ricevono ordine di proteggerli e non possono assolutamente toccarli, indipendentemente dalle azioni commesse (umiliazione, aggressione fisica, occupazione di case, distruzione di proprietà palestinesi ecc.)

Soldati all’interno del mercato

L’impunità e i privilegi dei coloni possono costituirsi solo attraverso la privazione dei diritti fondamentali dei palestinesi. In Cisgiordania esistono due standard di legge: la legge civile a cui sono soggetti i coloni e gli israeliani, nonostante si trovino fuori dalle presunte frontiere di Israele, come in Cisgiordania; e la legge marziale, che viene applicata per tutti i palestinesi nei territori occupati. Come sottolinea Izaat, «proprio ora siamo seduti qui, però voi siete soggette alla legge civile e io a quella marziale, ed è per questo che non siamo uguali». Questa differenza deriva dal fatto che i palestinesi sono inseriti in un sistema costruito appositamente per danneggiarli, che crea e legittima le violazioni dei loro diritti fondamentali. «Noi siamo quelli legali qui, i padroni di questa terra. Loro sono quelli illegali (secondo il diritto internazionale), però hanno più diritti di me nel mio paese e nella mia città», ribadisce Izaat.

Una data importante per questo sistema discriminatorio è il 1994, quando il colono Baruch Goldstein assassinò 29 palestinesi nella principale moschea di Al Khalil. Dopo il massacro, per “motivi di sicurezza” le istituzioni israeliane decisero di chiudere il centro della città e di dividere la moschea, trasformando la metà in una sinagoga. Parte di questo castigo collettivo, a cui furono sottoposti i palestinesi, fu anche la chiusura di via Shuhada, antico mercato e punto centrale della città. «Ho ancora ricordi di quando andavo in via Shuhada con mio padre. Tutta la nostra vita era lì, tutti i negozi, tutto. Ora lì non ci è nemmeno più permesso camminare», spiega Izaat. «Nonostante siano stati le vittime del massacro, sono stati i palestinesi a essere penalizzati dopo questo evento: hanno perso i loro diritti, le loro libertà, la loro strada e la loro città». Ad Al Khalil, la completa segregazione e la disuguaglianza rappresentano un sistema di apartheid, che si è intensificato dopo il massacro e che oggi continua grazie a un controllo totalizzante, in nome di una pretestuosa sicurezza.

Strada Shuhada

La segregazione e i suoi muri, le elevate norme di sicurezza e i suoi checkpoint, danno l’impressione che Al Khalil permanga in stato di guerra. Secondo i membri di “Breaking the Silence”, le missioni che vengono loro assegnate durante il servizio militare sono: combattere il terrorismo palestinese e garantire sicurezza agli israeliani. All’interno di questo discorso, le azioni compiute da Israele vengono continuamente presentate come uno sforzo per difendere l’incolumità del suo popolo e per prevenire, o addirittura impedire le azioni del “criminale popolo palestinese”, rappresentato invece come l’aggressore. I veterani di “Breaking the Silence” raccontano che i soldati, riferendosi a qualsiasi palestinese, devono utilizzare i termini “coinvolto” o “non coinvolto”, in modo da escludere la possibilità che un palestinese possa essere considerato innocente. Lo stesso esercito israeliano (Israeli Defence Force) racchiudono già nel nome la legittimazione della violenza commessa dallo stato, classificando tutti i palestinesi come potenziali criminali. È un sistema distorto che criminalizza l’oppresso e giustifica l’oppressore, indipendentemente dalla realtà dei fatti.

La retorica della sicurezza è stata utilizzata per alterare lo status quo della città e giustificare l’attuale stato di guerra. «La Corte Suprema di Israele suggerì la completa segregazione di ebrei e palestinesi per la loro propria sicurezza» –spiega Badee – «però questa non fu la reale motivazione. Camminavamo per le stesse strade e compravamo nello stesso mercato. Non sto dicendo che l’occupazione era buona, ma che la decisione di chiudere via Shuhada non venne presa per ragioni di sicurezza». Le politiche di segregazione, dopo il massacro del 1994, non hanno ristabilito ordine e pace nella città, ma alimentato la persecuzione dei palestinesi. I controlli ne sono alla base: generano paura e insicurezza nel perseguitato – essenziale per continuare con un’occupazione per più di 50 anni.

Tuttavia l’occupazione non esiste solamente dove si ergono muri e checkpoint ma si perpetua attraverso ogni politica che regola la vita dei palestinesi e li fa sentire, in parole di Izaat, «come se fossimo in una grande prigione«. Parlando di occupazione non è sufficiente considerare solo i territori palestinesi che oggi vivono la colonizzazione e l’imposizione di questo sistema di controllo e segregazione. Parlando di occupazione bisogna considerare l’esistenza stessa di uno stato di Israele che dalla sua fondazione porta con sé l’idea intrinseca di esistere unicamente per il popolo ebraico, gettando così, fin dall’inizio, le sue basi su una discriminazione etnico-religiosa. La stessa legge fondamentale dello stato-nazione di Israele afferma il riconoscimento del diritto di autodeterminazione solo ed esclusivamente agli ebrei. Come può, dunque, uno stato con tali principi, essere considerato democratico? E come si può pensare che si garantisca la presenza di una maggioranza ebraica senza l’implementazione di strategie aggressive e abusive?

Non è sufficiente cessare la violenza a Gaza e in Cisgiordania per mettere fine all’occupazione in Palestina. Come specifica Badee, «ovviamente vogliamo la fine dell’umiliazione e della divisione ma questo non significa che “migliorando” l’occupazione si aggiustino le nostre vite. Non si risolverebbe il problema perché l’occupazione rimarrebbe in piedi». Il miglioramento degli effetti dell’occupazione non coglie comunque il cuore della questione: tralascia infatti le radici più profonde dell’intero conflitto: l’ebraicizzazione del territorio, che si realizza attraverso la sua occupazione. Il progetto sionista sembra allora poter essere portato a termine solamente attraverso le già menzionate forme di discriminazione e ingiustizia. Se l’ebraicizzazione del territorio palestinese è l’obiettivo, la forte discriminazione e la pulizia etnica ne rappresentano la strategia di attuazione. L’occupazione non si può “migliorare”, è il fondamento del progetto nazionale e dell’ideologia sionista. Il sionismo, sostenuto dall’attuale stato di Israele, è incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali dei palestinesi.