EUROPA

Quattro mesi di movimento francese. La ricerca di una vita comune

Da marzo la Francia è in lotta contro la loi travail: mesi di manifestazioni, assemblee e scontri stanno trasformando un paese segnato dalla linea del colore. Uno sguardo dall’interno del movimento sulle sue difficoltà e contraddizioni

Questo testo è il riordinamento personale di alcuni mesi molto intensi. Mi sembra importante sottolineare che i processi raccontati, le tensioni che provo ad analizzare, non sono invece per nulla fatti personali o comprensibili con un semplice spirito analitico. In particolare la mia esperienza di questi momenti non può prescindere da quello strano, multiforme ed informale “collettivo rital” con cui li ho attraversati. Perché ci si mette in movimento sempre insieme, ed ogni mobilitazione è un atto d’amore.

Ad inizio marzo 2016 la Francia è entrata in un grande ciclo di mobilitazione che ha “rallentato” il suo ritmo forsennato solo a metà luglio. A distanza di mesi ci troviamo ancora in una fase di altissima attivazione sociale nonostante la Loi Travail sia stata approvata e nonostante la smobilitazione dei principali sindacati. Ma cosa è successo in questi mesi?

Abbiamo assistito ad un movimento nuovo, potremmo dire eterogeneo, ma questa parola ci sembra abusata e insufficiente a descrivere quanto accaduto: in più di quattro mesi di mobilitazione crediamo semplicemente che decine di migliaia di persone abbiano partecipato ad una sperimentazione costante di nuove forme di vita, unite da molti claim e con un sostanziale disinteresse per l’articolazione politico-strategica del movimento in generale. In questo senso la rilevanza che ha assunto la parola d’ordine di “convergenza delle lotte” è del tutto fuorviante: quella a cui abbiamo assistito è stata una “convivenza delle lotte”, una convivenza che ha continuamente costruito le sue condizioni di possibilità occupando scuole, strade, piazze, e risignificando questi luoghi. Aprendo squarci profondissimi nella loro normatività.

Attraversando la metropoli parigina in quei mesi di mobilitazione l’apertura di fratture nel tessuto urbano saltava agli occhi, era l’elemento di assoluta novità e potenza che ti spingeva ad andare in strada anche quando eri stanco. I cortei non erano i classici cortei francesi, ordinati, inquadrati dai camion sindacali coi loro grandi palloni gonfiabili: fin da inizio marzo uno spezzone multiforme, senza bandiere, il cortège de tête (spezzone di testa), ha imposto la sua presenza davanti ad ogni manifestazione. Certo, in breve tempo le prospettive di questo spazio d’azione si sono esaurite nello scontro frontale con la polizia, ma uno scontro impari e “senza speranze” è stato per moltissimi un simbolo imprescindibile. Un messaggio più chiaro e unificante di mille piattaforme “di sinistra”, al punto che la strategia del governo di separare buoni e cattivi manifestanti ha completamente fallito.

Nuit Debout, e Place de la Republique in particolare, è stata un altro di questi momenti di rottura dell’ordine. Questa piattaforma nasce la sera del 31 marzo, dopo una manifestazione oceanica il progetto è di passare una “notte in piedi”. Con un meccanismo che scavalca tutte le previsioni, migliaia di persone cominciano a riempire ogni giorno le piazze del paese. A colpire non sono tanto i tentativi di piattaforme vertenziali impiantati da subito su quegli spazi, ma la naturale eccedenza che vi si osserva quotidianamente. Decine di gruppi di discussione, se “ufficiali” o “non ufficiali” poco importa. Assemblee fiume. Azioni che partono ogni sera verso obbiettivi “sensibili” come la casa parigina del primo ministro o un’emissione televisiva dove il ministro del lavoro deve intervenire.

Uno sforzo di ascoltare tutte le istanze che vengono portate, dal rifiuto della legge ai problemi della precarietà, dalla disoccupazione come fatto “normale” alla lotta contro l’islamofobia. Uno sforzo di capire, di uscire dalla solitudine, di connettersi. Una volontà di parlare e sviscerare anche gli aspetti più banali, di confrontarsi oltre anche i limiti della ragionevolezza. Forse tralasciando l’efficacia, ma quanto è importante l’efficacia quando un presente forsennato ti disconnette da ogni sapere sociale?

Non è un caso se in questo movimento, per la prima volta, anche in Francia viene sperimentato un uso massiccio dei social network come strumento di trasmissione politica. Non è un caso se quella piazza si apre ad una tre giorni “internazionale”, Global Debout, con ospiti dai movimenti di mezza europa. E poi la festa: questo è forse stato uno degli aspetti più trascurati ed osteggiati dalle strutture organizzate, ma per la prima volta nel centro di Parigi una piazza si è trasformata in un luogo di festa di massa, dove bere, ballare, ascoltare musica a tutto volume. Ben oltre i limiti consentiti e la fatidica “ultima metro”, richiamo paternalista con cui il sistema-divertimento francese manda a nanna i suoi bambini-clienti. E come sono evaporati, nella festa, mille discorsi sulla separazione tra centro e periferia: eravamo lì, tanti e davvero diversi, a spiegare chiaramente che sono i limiti profondi delle forme organizzative a tenere separato chi fa politica in centro da chi fa politica in banlieue, anche se le forme di vita disegnano continuamente traiettorie possibili di alleanza. Che tristezza quando alcuni politicanti miopi hanno quasi gioito del divieto comunale di portare alcol sulla piazza dopo le 22.

In che modo questa “esplosione di soggettività” si è articolata con il piano vertenziale e quindi (in Francia) sindacale?

Innanzitutto ci sembra importante ritornare sulle peculiarità del sindacato francese e le differenze con quello italiano. La CGT (ed il più ambiguo Force Ouvrière) è un sindacato dal relativamente basso numero di iscritti, con pochissimi iscritti pensionati, che nella sua storia non è stato mai strettamente connesso con nessun partito, nonostante le prossimità ideologiche con Partito Comunista Francese e ala sinistra del Partito Socialista. Il profilo è quello di un sindacato “indipendente” dai palazzi del governo, molto meno burocratizzato e clientelare dell’italiana CGIL, e molto più bisognoso del conflitto come forma di legittimazione. Sindacato conflittuale e con una largo consenso di base nella classe operaia, dunque, ma allo stesso tempo struttura forte che è divenuta elemento di blocco sia sul piano della pratica militante (come vedremo meglio in seguito) sia soprattutto su quello ideologico: il “pieno impiego” è ancora l’unico faro d’analisi per la CGT, che si distingue anche per una distanza netta da qualsiasi posizione “ecologica”, avendo ad esempio da sempre osteggiato ogni discorso sullo stop all’energia nucleare.

I sindacati, dunque, guidano il piano vertenziale, il discorso pubblico, il dibattito mediatico. Allo stesso tempo vengono completamente superati da pratiche ed esperienze che semplicemente si trovano dentro un altro orizzonte politico. Di questo orizzonte si può sicuramente sottolineare l’inconcludenza e incapacità programmatica, ma nella Francia del 2016 l’apertura di spazi e di luoghi dell’intersezione erano e sono urgenze difficilmente rinviabili.

Davanti alle scuole bloccate, dove i banchi erano ammassati e i cassonetti dati alle fiamme, non si stava ovviamente facendo informazione o campagna contro la legge, si sperimentava piuttosto una capacità d’azione e di decisionalità. L’istituzione scolastica era messa concretamente e calorosamente a critica proprio in uno dei paesi, la Francia, in cui la dimensione oppressiva dell’istruzione è più tangibile.

In Place de la Republique non si costruivano strategie, ma si veniva per lo più ad osservare, ad ascoltare, a fare domande “banali”. A costruire una nuova dimensione del politico, nuova soprattutto perché “vicina”, comprensibile, maneggiabile.

Nel cortège de tête non si andava con obiettivi precisi, ma per “stare” in uno spettacolo finalmente differente, vivo, per ribaltare la violenza continua del regime del controllo, l’arroganza dello sbirro ma anche quella del controllore della metro, in una violenza dal basso, collettiva. Per dire che “tout le monde déteste la police”.

Quello che sembra dunque essere in gioco, e che mette così in crisi i classici strumenti militanti di lettura della realtà, è la totale ridefinizione di cosa sia politico e politicizzabile nella nostra vita, di quali linguaggi vanno sviluppati e quali abbandonati. Come si lotta contro le aspettative pressanti che ci costringono a routine massacranti? Contro un controllo che si individualizza fino ad agire su ciascuno di noi nella forma dell’ansia? Come si fa comunità in una società che ha fatto della comunità il suo primo nemico? Come si combatte un razzismo che comincia coi comportamenti ed i discorsi più banali, e diviene un divieto di velo (sulle spiagge, da qualche mese, e nelle scuole da diversi anni) o uno sbirro che si crede un cowboy a caccia di indiani?

Per focalizzare questa incomunicabilità tra forme di vita e forme della politica conviene ritornare su un’altra mobilitazione francese: la lotta contro il CPE della primavera 2006. Nell’ottobre-novembre 2005 le periferie francesi, parigine in particolare, furono il teatro di una rivolta giovanile impressionante: a scendere nelle strade ragazzi giovanissimi, tredici e quattordicenni di una generazione che aveva già capito di non avere un futuro. Dopo lo spegnersi dei tumulti, il governo De Villepin varò un contratto di primo impiego (il CPE, appunto) che aveva l’obbiettivo di facilitare l’inserimento al lavoro soprattutto del proletariato razzializzato delle periferie in cambio di una drastica riduzione delle garanzie. Un movimento imponente, partito dalle università, riuscì a bloccare la legge. Una vittoria, dunque, ed è così che è sempre stata letta da molti sguardi italiani. Nella realtà le cose sono molto più complicate.

Innanzitutto i ragazzi e le ragazze che si erano rivoltati l’autunno precedente, quegli stessi che subivano gli aspetti più violenti del rampante regime precario e per i quali il CPE era concepito, parteciparono marginalmente al movimento, in maniera molto conflittuale con le strutture classiche della sinistra. L’accordo coi sindacati che chiuse il movimento fu raggiunto dall’allora ministro degli interni Nicolas Sarkozy. In cambio dell’abolizione della legge, i servizi d’ordine sindacali serrarono le manifestazioni e in poco tempo smobilitarono le facoltà. Chi voleva prolungare il movimento, portando più a fondo la critica della precarietà, venne isolato e represso sotto gli applausi di chi voleva tornare a lezione. Ancora di più vennero completamente espulse come un corpo estraneo tutte le soggettività periferiche, il rapporto tra militantismo bianco e banlieusards esplose definitivamente nei tafferugli dentro al corteo del 23 marzo 2006 sulla spianata degli invalides

Dopo quel movimento imponente, nessun elemento di continuità mantenne aperte le domande sul futuro che erano nate. Il dibattito sulla precarietà in Francia si arenò completamente, con la sostanziale eccezione degli intermittenti dello spettacolo il cui discorso venne però fortemente depotenziato dai nuovi confini di legittimazione politica che la fine del movimento anti-CPE aveva imposto. In particolare la linea della colonizzazione, una demarcazione sia razziale che generazionale, acquistò nuova forza e centralità, lasciando il sindacato come unico elemento di legittimazione e facendone quindi uno strumento di controllo delle proteste.

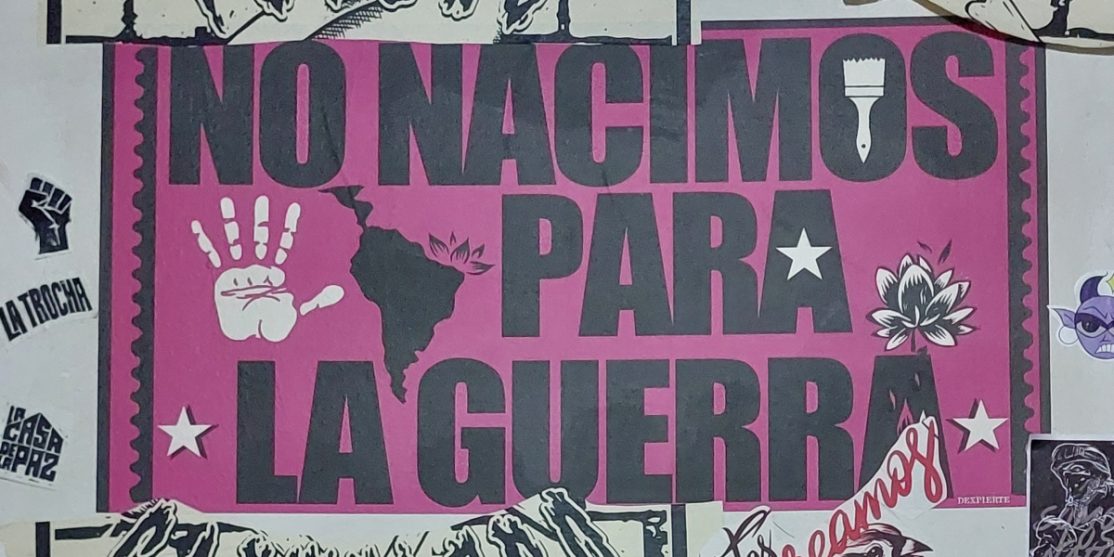

Il 23 giugno 2016 abbiamo visto cos’è cambiato in questi 10 anni. Adesso anche il sindacato è diventato di troppo, lo scioglimento del “lavoro classico” ha portato le strutture storiche della sinistra a perdere lentamente ma inesorabilmente rapporto di forza, e la Loi Travail era uno spartiacque: derogare agli accordi di categoria azienda per azienda significa togliere qualsiasi rappresentante delle “classi produttive” dalla contrattazione nazionale. È stato in quel momento che i sindacati hanno fino in fondo provato a mettere in campo la loro capacità di blocco ed hanno accettato completamente la presenza del cortège de tête nei cortei. È stato in quel momento che hanno visto il livello di repressione e violenza di cui lo stato francese è capace. Probabilmente era troppo tardi. Troppo tardi per criticare la violenza della polizia dopo anni di silenzi, troppo tardi per un manifesto come quello sotto, ritirato tra le polemiche dopo pochissimi giorni.

Troppo tardi per costruire un’alleanza reale col precariato, soprattutto quello giovanile. Troppo tardi per costruire un vero discorso sulla democrazia: il 23 giugno un altro ministro dell’interno, Bernard Cazeneuve, ha “concesso” il diritto ad una manifestazione di poco più di un chilometro, barricato il centro cittadino della capitale, assicurato un “diritto di manifestare” ormai trasformato in libertà di farsi schedare.

Difficile dire cosa rimanga oggi, dopo questo incredibile anno politico e con chiara davanti a noi la data delle elezioni presidenziali nell’aprile 2017. Il fuoco di questi mesi non ha bruciato la prateria, ma ha sicuramente lasciato dietro di sé nuovi spazi, nuovi linguaggi, una consapevolezza di un lavoro che va fatto e tante soggettività che intravedono dei “noi” possibili. Una cosa su tutte balza agli occhi: lo stato d’urgenza non fa paura. Nonostante le violenze, la polizia armata, la disinvoltura del potere nel reprimere. La partecipazione e la determinazione restano alte, soprattutto tra i più giovani. Si continua ad andare perché insieme non si temono nemmeno i proiettili di gomma. Non è un dato meramente stilistico, la consapevolezza che insieme non abbiamo nulla da temere è una condizione necessaria per l’agire politico. Prima di questo movimento semplicemente in Francia questa consapevolezza non c’era. Adesso sì. Ed insieme a questo, una nuova generazione si affaccia alla politica ed alla militanza.

Ma un’altra serie di esperienze hanno attraversato quest’anno francese, in maniera distinta e parallela ai fatti già raccontati. Tutta una serie di militanti di origine araba o centrafricana si sono affermati come centrali dentro l’agire politico delle periferie. Nello stesso anno in cui la violenza della polizia ha raggiunto i suoi picchi, migliaia di persone (per la quasi totalità immigrati di prima, seconda o terza generazione dalle colonie francesi) si sono mobilitate in meno di 48h dopo il 19 luglio. Quel giorno Adama Traoré, giovane di origine maliana, è morto in un commissariato di Beaumont sur Oise (circa 40 km a nord di Parigi), quasi certamente per la violenza del fermo ed una seguente omissione di soccorso. Una marcia imponente ha sostenuto la famiglia del ragazzo contro le intimidazioni ed i tentativi di insabbiamento della polizia. Nelle notti successive numerose cité si sono incendiate.

Un mese dopo questi eventi, nel mezzo del caso-burkini, si è svolta l’ultima edizione del “campo estivo decoloniale” di formazione politica, riservato a “persone che subiscono personalmente il razzismo di stato”, cioè non-bianchi, che ha riunito centinaia di partecipanti ed investito il dibattito politico fino ad essere definito “scandaloso” da Valls nella querelle tra il primo ministro ed il New York Times.

Allo stesso tempo il libro “I bianchi, gli ebrei e noi” di Houria Bouteldja, portavoce del Partito degli Indigeni della Repubblica, è diventato un caso nazionale. Insomma, assistiamo ad una serie di processi politici potenti centrati sulle soggettività post-coloniali. Processi che lavorano sotterraneamente da anni, nell’azione dei collettivi di quartiere contro l’islamofobia, nelle lotte contro il divieto di Hijab nelle scuole, ma anche semplicemente nella cultura musicale (rap e trap in particolare).

Quello che colpisce è la distanza tra i processi che interessano le periferie e quel pezzo di società marginalizzata da una logica coloniale, ed i movimenti “bianchi”: non sono le persone a rimanere confinate in queste due categorie, come abbiamo già detto i momenti di lotta sono stati spazi aperti anche rispetto alla geografia metropolitana ed alla linea del colore. A restare però nettamente divisi sono i percorsi progettuali, le organizzazioni, i discorsi politici. Colpisce in particolare lo sguardo paternalista con cui la militanza bianca tende a narrare tutto ciò che avviene nelle banlieue, ricorrendo alla categoria-salvagente di quartieri popolari. E se il discorso di una destra sempre più aggressiva parla di “radicalizzazione dell’islam” negli ultimi anni, troppo spesso la “sinistra”, anche quella “di movimento”, si rifugia nella categoria accademica e superficiale di “islamizzazione della radicalità”. Ma davvero ci bastano tre parole per fenomeni così complessi, stratificati e potenti?

È difficile immaginare che i percorsi politici dei prossimi mesi ed anni possano avanzare senza affrontare quest’ultima domanda.