approfondimenti

MONDO

Carne da macello

La crisi della filiera della produzione della carne, con più di 5mila casi di Covid-19 e già 20 morti, ha prodotto una crisi politica in un paese che ha fatto della cultura dell’hamburger e del barbecue uno dei propri pilastri identitari. Ma ha anche svelato una delle storie di sfruttamento del lavoro più brutali in uno dei settori industriali più anti-sindacali, da cui negli Ottanta è partita la controffensiva neoliberista reaganiana

Lo scorso 26 aprile sul “New York Times”, “Washington Post” e “Arkansas Democrat-Gazette” la Tyson Foods, ovvero il secondo più grande gruppo al mondo nel settore dell’industria alimentare con sede a Springdale, Arkansas, ha comprato un’intera pagina dei giornali per spiegare ai cittadini americani che cosa stava accadendo nelle proprie fabbriche.

Già dal titolo – Un equilibrio delicato: sfamare la nazione e garantire la salute dei nostri dipendenti – si poteva intuire che cosa il Presidente John H. Tyson, firmatario della lettera, potesse voler dire. Gli stabilimenti della Tyson, sparsi un po’ per tutti gli Stati Uniti, rischiavano di chiudere a causa della pandemia di Covid-19, e il miliardario Presidente del gruppo coglieva l’occasione per far presente quali sarebbero potute essere le conseguenze per i cittadini americani: la rottura della filiera della produzione della carne e la mancanza di approvvigionamenti per supermercati e negozi di alimentari.

«Abbiamo la responsabilità – scriveva John H. Tyson nell’articolo – di dare da mangiare al nostro paese. È una questione essenziale tanto quanto l’assistenza sanitaria, e non è possibile che venga ignorata. I nostri impianti devono rimanere operativi in modo da poter fornire cibo alle nostre famiglie in America. Ma si tratta di un equilibrio delicato perché la Tyson Foods considera la sicurezza dei membri del proprio team una priorità assoluta».

Dopo qualche giorno le foto dei banconi della carne vuoti sui giornali e qualche articolo allarmistico dove in realtà venivano sostanzialmente riprese le veline degli industriali è bastato per fare scattare l’allarme: c’è pericolo che inizi a mancare manzo, pollo e maiale nei supermercati. E la capacità produttiva dell’industria del manzo e del maiale è effettivamente crollata del 40% ad aprile e sono almeno 18 gli stabilimenti di meatpacking che sono stati chiusi in tutta la nazione.

In realtà l’esigenza di far rimanere gli impianti di macellazione operativi non coincide solo con l’esigenza di rifornire di carne le famiglie americane, ma anche con il corollario profitto che finisce nelle tasche della Tyson e di tutta l’industria alimentare. E dietro l’eufemismo dell’espressione “membri del team” c’è il vero oggetto di questa presa di posizione, e cioè i lavoratori.

Due giorni prima, sulle pagine del Washington Post era uscito un articolo di tutt’altro tono in cui un dipendente dalla Smithfield Food, un’altra delle grandi industrie della carne americana che ora fa parte del gruppo cinese WH Group, diceva che avrebbe fatto causa alla sua azienda dal momento che nel suo stabilimento di Milan, Missouri, non venivano garantite le minime condizioni di sicurezza per i propri lavoratori.

A Milan si macellano fino a 1100 maiali all’ora e per riuscire a tenere il passo con i ritmi della catena di montaggio (che nell’industria della carne è chiamata disassembly line, cioè catena di “smontaggio”) spesso i lavoratori stanno così vicini che rischiano di infortunarsi con i coltelli della persona che sta accanto a loro: «era un lavoro duro già prima del coronavirus, ma i capi non mi avevano mai chiesto di rischiare la vita solo per venire al lavoro».

Non è un overstatement. Attualmente i lavoratori dell’industria della macellazione della carne stanno letteralmente rischiando la vita per andare al lavoro. Basta vedere quello che è successo nelle ultime settimane: nella sola industria della carne ci si sono stati più di 5mila casi di Covid-19 (e già 20 morti), ma la stima è che siano più di 11mila quelli che hanno contratto il virus per essere entrati in contatto con questo settore industriale. E le stime sono senz’altro al ribasso visto la cronica mancanza di test negli Stati Uniti rurali dove si trova la gran parte delle industrie di meatpacking.

Ad aprile la Smithfield ha dovuto chiudere lo stabilimento di Sioux Falls in South Dakota – uno dei più grandi degli Stati Uniti dove viene prodotto il 5% della produzione nazionale di maiale e dove vengono impiegati 3700 lavoratori – dopo che più di 1000 persone sono risultate positive al Sars-Cov-2: un numero impressionante, visto che è la metà di tutti i casi che sono stati finora accertati nell’intero stato del South Dakota.

Nello stabilimento di Greeley, Colorado della JBS – un altro grande gruppo dell’industria alimentare statunitense – sono morti 6 operai di Covid-19 e l’azienda la settimana scorsa ha riaperto nonostante non abbia ancora fatto un test a tutti gli operai che sono stati richiamati al lavoro, e malgrado l’opposizione del sindacato di categoria, gli United Food and Commercial Workers. E la stessa cosa è successa a Columbus Junction, Iowa dove la Tyson ha riaperto nonostante la morte di due operai per Covid-19, mentre nello stabilimento della Cargill a Hazleton, Pennsylvania ben 130 sui 900 operai che vi lavorano sono risultati positivi al Sars-Cov-2. Insomma, tutto fa pensare che non si tratti di falle di un singolo stabilimento, ma che ci sia qualcosa di strutturale che riguarda l’intero settore industriale della macellazione e del confezionamento della carne che lo rende pericoloso durante questa pandemia.

In questo conflitto tra capitale e lavoro – tra imprese che vogliono continuare a mantenere aperti i propri impianti e lavoratori che stanno morendo di Covid-19 – la reazione di Donald Trump non si è fatta attendere, e il 28 aprile nel tentativo di tutelare le imprese ha emesso un ordine esecutivo in cui impedisce la chiusura degli stabilimenti di meatpacking in quanto infrastrutture essenziali per la nazione, precettando di fatto la produzione del settore.

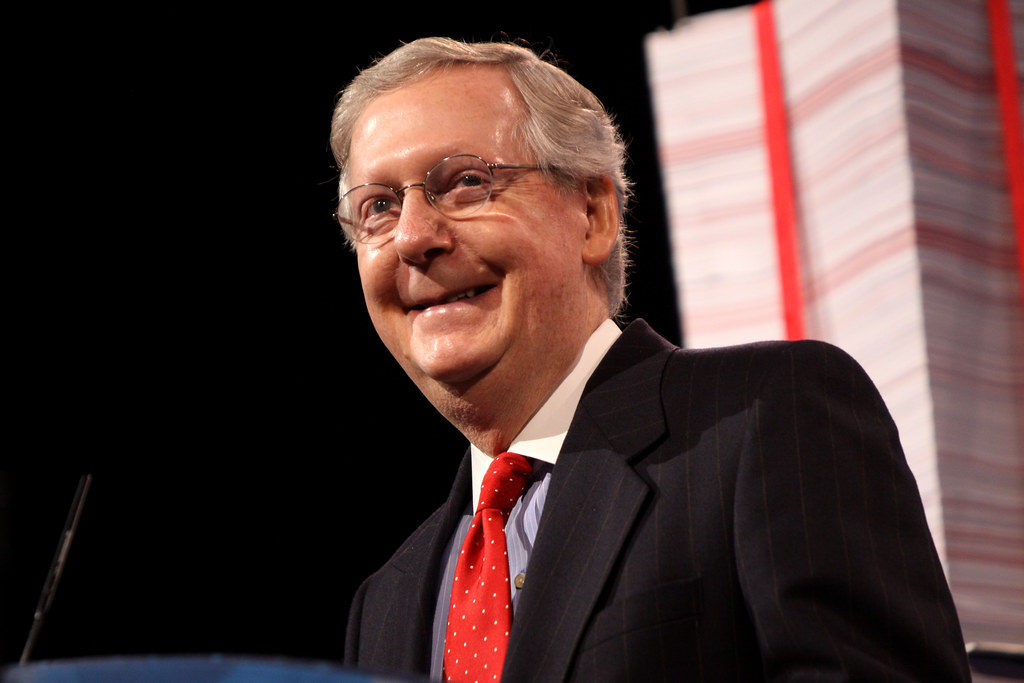

Il giorno prima ai microfoni di Fox News Radio, Mitch McConnell, ovvero il leader dei senatori Repubblicani e la vera eminenza grigia dell’amministrazione Trump, ha svelato in modo abbastanza spudorato qual è il senso di questo provvedimento: «Abbiamo bisogno di tutele per delle possibili cause legali – che già in passato sono state fatte, anche se non ancora in modo sistematico – per proteggere le imprese che hanno il coraggio di aprire sapendo bene che potrebbero essere citate in giudizio da qualcuno che sostiene che qualora i regolamenti del Centers for Disease Control and Prevention [l’organismo di controllo americano sulla sanità pubblica, ndr] vengano violati, allora la responsabilità delle eventuali malattie dei lavoratori ricada sull’impresa».

Come ha scritto Richard Trumka, Presidente dell’AFL-CIO, in un articolo sul New York Times «ancora una volta, questa amministrazione favorisce i manager rispetto ai lavoratori e antepone gli interessi delle borse rispetto alle vite umane. Sta costringendo i lavoratori a scegliere tra uno stipendio e la loro salute. Ma questa non è una scelta che i lavoratori possono o dovrebbero fare».

Eppure la Covid-19 non ha fatto altro che far venire a galla problemi che erano noti da tempo nell’industria della carne. Nel 1998 l’Immigration and Naturalization Service calcolava che circa un quarto della forza-lavoro del settore era formata da immigrati irregolari – e oggi la percentuale potrebbe essere persino maggiore, con un’altissima componente ispanica.

Inoltre viste le condizioni massacranti del lavoro alla disassembly line il turnover è altissimo, fino ad arrivare per alcune imprese al 100% annuale, rendendo di fatto impossibile ogni forma di sindacalizzazione. Secondo il Bureau of Labor Statistics negli anni Duemila i salari nei macelli erano il 24% al di sotto della media dell’industria manifatturiera, e ancora oggi la paga all’ora è in media di 12-13$ (che vuol dire che la parte della forza lavoro che non è coperta da un sindacato prende molto di meno) per un reddito annuale che si aggira attorno ai 27mila dollari (lordi), che per il costo della vita negli Stati Uniti è prossimo all’indigenza.

In realtà le drammatiche condizioni di lavoro nell’industria di meatpacking hanno una lunga storia che risale addirittura agli albori del capitalismo americano. Si potrebbe infatti leggere nella vicenda della macellazione industriale della carne la storia di una nazione e di una cultura che ha fatto della libertà di impresa e dell’attacco alle organizzazioni sindacali la cifra del proprio sviluppo economico.

Lo racconta Joshua Specht, storico dell’Università di Notre Dame che da anni studia criticamente la storia della carne negli Stati Uniti e racconta come di come sia stata proprio l’industria del meatpacking uno dei primi laboratori di innovazione dei metodi di produzione industriale contro gli operai di mestiere. Un macellaio tradizionale, anche molto abile, ancora oggi può al massimo macellare due carcasse di manzo in una giornata, mentre nelle prime slaughterhouse industriali di Southside Chicago, già alla fine dell’800, bastavano meno di 200 operai per lavorare 100 carcasse all’ora. Nelle sue memorie Henry Ford dice che fu proprio la visione di questa incredibile capacità di produzione industriale dei macelli quello inspirò l’applicazione di quello stesso metodo anche per la produzione di una merce complessa come l’automobile.

Tuttavia questa enorme e stupefacente capacità produttiva – che non si basava sul “saper fare” dell’operaio singolo, ma sull’organizzazione dell’intero ciclo produttivo – doveva poter contare su una popolazione lavorativa continuamente rimpiazzabile visti le durissime condizioni di lavoro. A fine Ottocento gli industriali della carne sfruttavano le differenze nazionali e culturali per cercare di mantenere il controllo dei lavoratori ed evitare la formazione di sindacati: assunsero Polacchi, Serbi, Croati, Slovacchi e altri immigrati dell’Est e del Sud Europa, usandoli continuamente gli uni contro gli altri. Nel 1894 quando i lavoratori bianchi scioperarono vennero impiegati i poveri sottoproletari afro-americani per sostituirli nella produzione e combattere lo sciopero. Ci volle la capacità organizzativa del Congress of Industrial Organizations (CIO) negli anni Trenta e gli effetti del National Labor Relations Act del 1935 per sindacalizzare i lavoratori del settore e garantire delle condizioni decenti fino agli anni Settanta.

Negli anni Ottanta l’industria della macellazione della carne fu all’avanguardia della controrivoluzione neoliberale e delle politiche antisindacali del reaganismo. Tra il 1985 e il 1986 uno dei più significativi scioperi nella storia delle relazioni industriali americane venne organizzato a Austin, Minnesota negli stabilimenti della Hormel Foods.

Quell’anno l’impresa, nonostante un utile netto annuo di 30 milioni di dollari, decise di tagliare unilateralmente la paga oraria dei propri lavoratori, riducendola da 10.69 dollari all’ora a 8.25. I lavoratori della camera del lavoro locale, il “local P-9”, organizzarono uno sciopero, assumendo come consulente – secondo una pratica molto in voga ancora oggi negli Stati Uniti – un famoso labor organizer di New York, Ray Rogers. Rogers, insieme al rappresentante sindacale dall’azienda Jim Guyette, decise di organizzare quella che allora si chiamava una corporate campaign, ovvero una mobilitazione a 360 gradi, dove accanto ai picchetti e all’astensione dal lavoro veniva organizzata una campagna di sensibilizzazione nazionale rispetto ai temi dello sciopero: l’idea era quella di fare pressione sui consumatori dei prodotti Hormel, sugli azionisti e la banche che finanziavano l’impresa, oltre che su tutti gli altri sindacati di categoria che venivano chiamati a compiere azioni simili negli altri stabilimenti Hormel sparsi per il paese. L’iniziativa di Rogers ebbe un enorme risonanza mediatica, oltre che un discreto successo tra i lavoratori rank-and-file.

Tuttavia il sindacato di categoria a cui il Local P-9 afferiva, cioè gli United Food and Commercial Workers (UFCW), reagì freddamente, tentando per lo più di dissuadere i lavoratori locali dall’intraprendere una misura tanto clamorosa. L’intera industria della carne stava già subendo un processo profondo di ristrutturazione per cui molte aziende chiudevano e riaprivano con operai non sindacalizzati molto più ricattabili, e quello sciopero sembrò alle dirigenze dell’UFCW di essere già troppo di retroguardia. L’obiettivo dei capitalisti della carne, insomma, non erano solo i due dollari all’ora di paga oraria, ma organizzare una guerra “di principio” contro al sindacato tout court. Quattro anni dopo lo sciopero dei controllori di volo (PATCO) in riusposta al quale Reagan licenziò più di 11mila lavoratori statali, le imprese americane stavano chiudendo i conti con i sindacati.

Questo conflitto tra il modello di sindacalismo tradizionale dell’AFL-CIO (di cui gli UFCW facevano parte) che dagli anni ‘50 fino agli anni ‘70 aveva garantito una certa mobilità sociale alla classe media americana, e il modello rank-and-file, a cui Rogers si rifaceva, si sovrapponeva al conflitto tra il capitale americano e il movimento operaio all’alba della svolta neoliberista.

È l’incrocio di questi diversi livelli di scontro (oltre a molti altri) che è stato immortalato dal documentario American Dream di Barbara Kopple (vincitore del premio Oscar nel 1991, e una delle pietre miliari del cinema operaio) che documentò dall’interno lo sciopero negli stabilimenti Hormel per tutti i 9 mesi della sua durata, e che mise in luce la posta in palio generale di quello che poteva sembrare a prima vista come una storia di conflitto operaio locale.

La fine della vicenda fu drammatica tanto quanto avvenne per lo sciopero PATCO: la Hormel non riassunse se non una piccola parte degli scioperanti e attraverso un escamotage burocratico vendette metà della propria fabbrica a una sussidiaria che assunse gli stessi lavoratori di prima a 6.50 dollari all’ora. Fu davvero la fine di un periodo storico nel quale il sindacato americano poteva negoziare con le imprese una se non equa quanto meno ragionevole distribuzione della ricchezza sociale. Da lì in poi la storia del sindacato americano cambiò radicalmente. E le conseguenze di quella sconfitta sono ancora visibili nelle relazioni industriale di oggi.

Nel 2010, venticinque anni dopo quella sconfitta, Ray Rogers disse che «l’industria della carne non si è mai più ripresa dalle concessioni fatte dal sindacato durante quello sciopero ed è ancora oggi una delle industrie più orrende e pericolose degli Stati Uniti». È per quello che bisogna ritornare ai quei giorni del 1986 e a quella guerra di classe mossa da Ronald Reagan e dal capitale americano contro i lavoratori delle macellerie industriale per capire cosa stia succedendo in questi giorni, dove i lavoratori del meatpacking devono scegliere tra il lavoro e la salute, mettendo in luce tutta la brutalità del capitalismo americano.

Perché allora si chiede Hamilton Nolan, giornalista che si occupa di sindacato per In These Times, questi lavoratori continuano ad andare a lavorare in stabilimenti insalubri, pericolosi, dove l’incidenza della Covid-19 è sproporzionata rispetto ad ogni altro settore lavorativo? Perché non scioperano?

Molti sono lavoratori non sindacalizzati e hanno paura delle ritorsioni da parte dell’impresa. Molti sono immigrati, magari irregolari, e purtroppo non hanno scelta. Ma ci sono anche molti membri dell’UFCW, che nonostante tutte le proteste del movimento sindacale americano, stanno comunque tornando a lavorare. La condizione dell’industria della macellazione della carne, precettata dal Governo di Trump, indebolita da anni di violento conflitto anti-sindacale, con una composizione della forza lavoro tra le più marginali e impoverite della società americana dice qualcosa dei rapporti di classe negli Stati Uniti di oggi.

Oggi un pollo arriva a costare in un supermercato di medio livello anche 3$. Come ha detto un produttore di pollame su Bloomberg «gli americani vogliono comprare della carne sempre più a buon mercato, ma questo ha un prezzo per la vita delle persone. Un paese non può essere disposto a spendere 25 o 50 centesimi in più per una libbra di carne per garantire un salario dignitoso a un lavoratore? Non ne varrebbe forse la pena?.

È chiaro che il problema non è la scelta dei consumatori (quelli che comprano carne di bassa qualità sono gli stessi che percepiscono un salario da fame lavorando alla Tyson), ma le priorità di una società che è disposta a sacrificare la salute dei lavoratori per continuare a mangiare un hamburger. Ecco chi è che paga il prezzo più alto per la pandemia di Covid-19.