approfondimenti

MONDO

American Midterm 1/ Donald Trump e la classe operaia americana

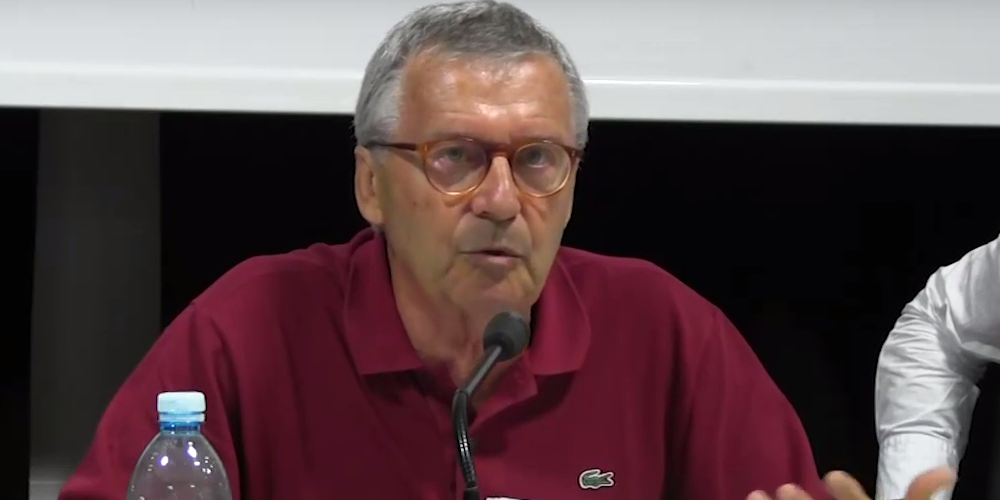

All’indomani dell’elezione di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema e in occasione delle prossime elezioni di midterm, che si terranno il 6 novembre negli Stati Uniti e che saranno il primo reale banco di prova del presunto consenso sociale di Donald Trump, proviamo a fare un bilancio – in due puntate – di questo primo anno e mezzo della nuova amministrazione presidenziale statunitense insieme a Bruno Cartosio, americanista e fondatore di “Ácoma. Rivista Internazionale di Studi Nordamericani”. In particolar modo in questa prima parte proviamo a dissipare quello che sembra essere stato il grande equivoco della lettura “populista” della vittoria di Donald Trump: il presunto consenso da parte della classe operaia americana, dietro alla quale si nasconde invece impoverimento e deindustrializzazione

Partiremmo chiedendoti di Trump e del presunto consenso della classe operaia americana alla sua elezione. Una chiave di lettura che purtroppo è stata parecchio popolare nelle interpretazioni delle elezioni del 2016.

Questa è una cosa che, per com’è stata presentata universalmente e per com’è diventata senso comune, non sta in piedi. Se si osserva l’esito elettorale nei tre stati che sono risultati decisivi, cioè Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, lo scarto totale è di meno di 80mila voti. Ciò vuol dire che se Hillary Clinton avesse preso 40mila voti in più, distribuiti nei tre stati, avrebbe vinto anche lì e tutta questa discussione non ci sarebbe mai stata. Il punto è che, anche in questi tre stati, nei centri urbani di una certa dimensione, nelle città universitarie e in tutti i posti dove c’è una presenza industriale e produttiva economicamente significativa, Trump ha perso. Anche negli stati dove ha vinto, nei centri urbani e nelle zone industriali ad alta densità di lavoro intellettuale ha perso. Il punto è: se si prende in considerazione la fascia geografica della vecchia industrializzazione – la cosiddetta rust belt – questa è la dinamica essenziale.

Ma non basta: ci sono dei dati di carattere più generale e altri più specifici. Partiamo da quelli di carattere generale: guardando ai livelli di sindacalizzazione, negli stati che hanno un livello di sindacalizzazione superiore al 10%, la maggioranza ha votato per Clinton, invece in quelli che hanno un livello di sindacalizzazione inferiore al 10% ha votato per Trump. Un tratto che emerge anche dall’analisi dei comportamenti delle famiglie: dove c’è almeno un membro della famiglia sindacalizzato, la maggioranza di queste famiglie ha votato per Clinton. A livello generale il risultato è questo. A cui va aggiunto quello delle città e dei centri produttivi e dei centri universitari (Ann Arbor, ad esempio, non è una sede industriale, ma è una città universitaria). Se si osserva poi nello specifico ci sono altre considerazioni: in una città come Detroit la maggioranza ha votato Clinton; ma la popolazione di Detroit è oggi la metà di quella che era negli anni Settanta: allora aveva 1 milione e 500mila abitanti, oggi ne ha meno di 700mila. Nell’area urbana di Detroit esistevano 38 o 39 industrie automobilistiche più l’indotto. Oggi ce ne sono sei, se non mi sbaglio. Inutile dire che le dimensioni di quelle industrie riguardavano centinaia di migliaia di persone, mentre oggi si tratta al più di alcune decine di migliaia. Quindi c’è una trasformazione profonda nella composizione sociale delle città. Sono città in cui è scomparsa la classe operaia. Il discorso della deindustrializzazione non può essere separato dal discorso relativo all’andamento del voto.

È dunque più corretto spiegare il successo di Donald Trump a partire dal declino industriale degli Stati Uniti anziché da un fantomatico consenso operaio?

La deindustrializzazione ha portato a dei disastri sociali senza paragoni nella storia degli Stati Uniti: città in rovina, servizi in rovina, economia in rovina, salute in rovina. Dire che la classe operaia ha votato per Trump è una mistificazione che serve solo a dare addosso a questa povera classe operaia che – come classe – praticamente non esiste più. La UAW, la United Automobile Workers, aveva un milione e mezzo di iscritti, oggi ne ha meno di 400mila. La UAW era il sindacato più di sinistra in tutti gli anni Sessanta, Settanta, Ottanta: oggi è un sindacato tra gli altri che ha dovuto affrontare la crisi decisiva degli anni 2008-2013, in cui ha fatto di tutto affinché l’industria dell’auto non scomparisse e di tutto per non scomparire lui stesso. Ha speso milioni di dollari per salvare alcuni gruppi industriali (che poi gli sono stati restituiti, però intanto ce li ha messi).

Il sindacato non è la classe, ma nel discorso sui comportamenti della classe operaia questi sono dati di fondo che vanno tenuti in conto. Poi ci sono altri dati di carattere sempre un po’ generale relativamente ad alcune aree, come quelle del Kentucky, della West Virginia, del Tennessee, le regioni degli Appalachi e dell’antica industria mineraria, che sono tra le più disastrate degli Stati Uniti. A questa gente è stato promesso qualcosa che è fuori dal mondo, come la riapertura delle miniere di carbone. Questa è gente che l’unica cosa che ha potuto fare nella propria vita, oltre a fare l’orto o qualche lavoro di servizio, è stato il minatore di carbone. Sono essenzialmente degli ex-minatori. E dato che uno nella vita deve pur campare, allora è chiaro perché questi in maggioranza (anche se non in stragrande maggioranza né tantomeno all’unanimità) hanno votato per Trump: perché sono alla fame e vivono una situazione di disastro sociale e culturale senza precedenti. Non esiste articolo che parli di quelle zone senza menzionare la gravità del problema del consumo di droghe, di metanfetamine ecc. o che non citi i problemi della salute (obesità, diabete, malattie cardiovascolari): perché questa gente vive in condizioni tali da non potersi nemmeno permettere l’accesso ai prodotti freschi (carne, pesce, latte, formaggi, frutta e verdura se non quella che riescono a coltivarsi da sé). I corsi d’acqua di quelle zone sono tutti gravemente inquinati (Portelli racconta queste cose nella parte finale del libro su Harlan).

Infatti i dati dell’aspettativa di vita sono drammatici nelle zone rurali degli Appalachi, così come ci sono casi drammatici di problemi legati alla salute come quello di Flint dove l’acquedotto pubblico è risultato essere addirittura avvelenato.

Ci sono città in vera e propria bancarotta, come Flint, Detroit, Camden e altre. Questo è il quadro. Ora, il fatto che una parte dei lavoratori (non della classe operaia) risponda positivamente alla risposta protezionistica di Trump è ovvio. Primum vivere: cioè, prima di tutto mangiare per vivere. E quindi è chiaro che una risposta di questo tipo in parte ci sia. E c’è in parte proprio grazie: 1) al declino sindacale; 2) alla scomparsa delle aggregazioni sociali costituite dagli impianti industriali e dalle fabbriche (in cui lavoravano non 2mila o 4mila persone, ma 30mila, 50mila, 70mila…) che ha provocato una scomposizione e un’atomizzazione sociale; 3) alla de-culturazione: la crescita dell’analfabetismo funzionale è continuata anche in tutti questi anni. Si tratta di tre elementi decisivi.

Come giudichi l’aspetto protezionistico della proposta di Trump?

Nel ’99 a Seattle una delle rivendicazioni nei confronti del WTO era proprio la protezione del lavoro americano e una delle accuse valide, provate, sensate rivolte a Bill Clinton (che aveva appena firmato il Nafta) era che il Nafta portasse via lavoro ai lavoratori americani, in particolare ai camionisti. Tutto vero. L’aspetto della protezione di sé è un aspetto che nessuno può permettersi di dimenticare. Questo è il fatto. Già allora questo tema era presente: figuriamoci oggi dopo una crisi come quella del 2008-2013 che ha trasformato radicalmente il mondo del lavoro. È di qualche giorno fa la notizia di Jerome Powell, il direttore della Federal Reserve, il quale ha registrato che, dal 2000 al 2013-2015, la quota di reddito nazionale spettante al lavoro è scesa dal 66% al 62%: c’è stato un oggettivo impoverimento dei lavoratori. Quindi che i lavoratori abbiano bisogno di difendersi e che diano in una qualche misura (non del tutto e non in modo straripante) credito a uno che, in mezzo a tutte le infinite stupidaggini che dice, promette di riportare il lavoro, io lo capisco.

Naturalmente non è una cosa che mi piace e non mi piace per ragioni su cui torneremo, però lo capisco. Che i sindacati in generale, all’interno di una situazione di questo genere, non possano assumere una posizione di contrapposizione dura, rigida, e combattiva nei confronti di una “linea” (per quanto si possa considerare una vera e propria linea) a favore del rientro delle industrie, della protezione delle industrie nazionali, dell’imposizione di dazi in funzione della crescita dell’economia nazionale è ovvio: come potrebbero dire di no? Devono per forza dire di sì. Questo naturalmente non va bene: se fossimo in una situazione di altro tipo, nessuno nel governo farebbe questo genere di proposta e nessun sindacato accetterebbe questo tipo di discorso. Ma la situazione è questa: l’atomizzazione del mondo del lavoro, la crescita della gig-economy, del lavoro a tempo parziale, del lavoro saltuario, del lavoro in nero sono tali per cui la prima cosa che le persone devono fare è difendere se stesse. E non è detto che ci riescano, questo è il problema. Perché, anche nell’attuale situazione di crescita dell’economia, la quota dei salari e degli stipendi nel reddito nazionale è comunque diminuita, mentre la ricchezza e il reddito del 10 o del 20% superiore della piramide sociale sono aumentati in modo strepitoso.

A fronte di questa difficile congiuntura economica e sociale, e a fronte della difficile situazione nella quale si trova gran parte della classe lavoratrice americana, quali sono state le risposte politiche da parte della sinistra americana e dei movimenti in questi primi due anni di presidenza Trump?

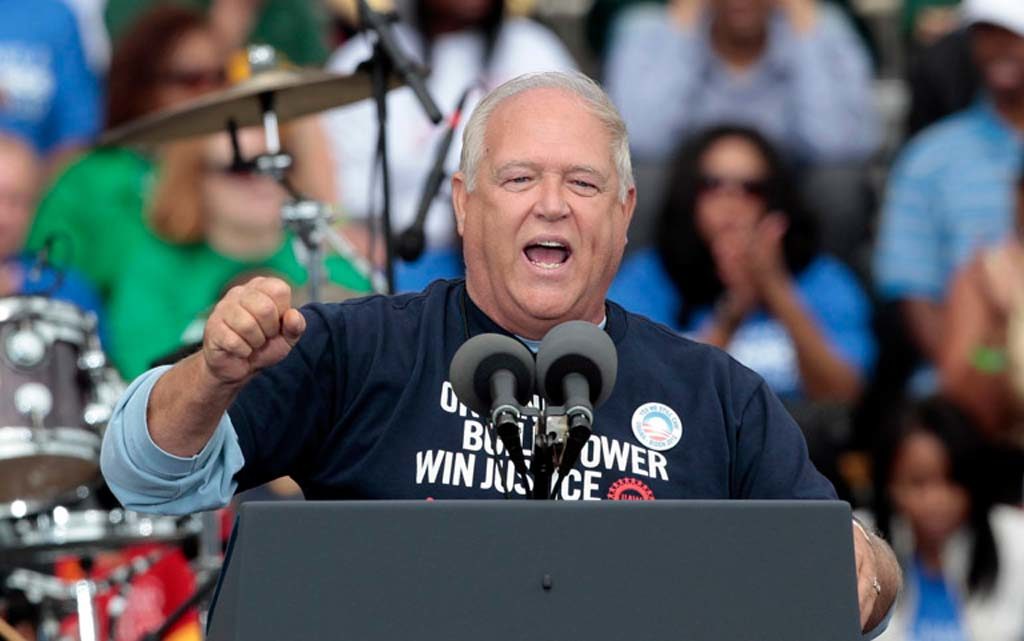

Quello che esponevo sono le ragioni che stanno alla base del voto per Trump e della risposta che Trump ha dato sul terreno specifico del lavoro nel corso del primo anno e mezzo del suo mandato. In questo anno però sono continuate a succedere alcune lotte significative ed è sintomatico che queste lotte siano state portate avanti non dai lavoratori dell’industria (che sono quelli tradizionalmente identificati con l’immagine della classe) ma da lavoratori al di fuori di queste rappresentazioni: Fight for 15, a cui partecipano lavoratori di tutti i tipi ma soprattutto quelli in condizioni più disagiate come i lavoratori dei servizi poveri; i tentativi, in parte riusciti, di sindacalizzazione di grandi catene del commercio come McDonald’s e Walmart; i tentativi – questi di qualche tempo precedenti – dei lavoratori latino-americani di Las Vegas e della California meridionale.

Questo è indicativo: esistono delle componenti sociali che è difficile definire in termini di classe secondo le vecchie rappresentazioni, che però hanno elementi sufficienti per identificarsi con una condizione sociale e che lottano per sé. Questo è un dato interessante, se lo si affianca ad alcuni altri elementi della società nel suo complesso. Il 21 gennaio 2017, il giorno dopo l’inaugurazione di Trump a Washington, c’è stata la grande manifestazione delle donne: 3 milioni di donne in tutte le piazze degli Stati Uniti (che erano molte di più di quelle che erano presenti all’inaugurazione di Trump il giorno prima). E un anno dopo questa mobilitazione si è ripetuta, e penso anche alle Pussyhat. Black Lives Matter è un movimento che non è regredito negli anni di Trump. Inoltre è nato un movimento assolutamente imprevisto e imprevedibile come quello degli adolescenti contro le armi, con manifestazioni straordinarie. O anche i latino-americani che hanno organizzato la marcia che dalla California è arrivata fino a Washington.

Tutti questi sono movimenti sociali a cui manca una identificazione di classe, ma questo “deficit di identità” corrisponde esattamente al livello di atomizzazione, frazionamento, decomposizione dei gruppi sociali nella società statunitense odierna. E cerca di costruire partendo da lì. In aggiunta a questi movimenti ci sono anche processi più piccoli, frammentari, di resistenza urbana – l’agricoltura urbana, gli orti urbani, la formazione di cooperative per la condivisione dei prodotti delle area “liberate” delle città – che vanno da Seattle fino a New York, passando per casi eclatanti come quello di Detroit e Chicago. Esiste un fermento generale a cui è impossibile attribuire dei chiari connotati di classe. È un fermento generale che nasce dal disagio sociale, dalla povertà, dalla discriminazione razziale ed etnica, e dalla discriminazione di genere. Per ora non esiste nessun momento di ricomposizione generale. Però non vedere questi dati come una realtà significativa presente nella società statunitense di oggi è un difetto di miopia grave.

Il supposto consenso operaio di Trump è stato utilizzato moltissimo, a destra e a sinistra, più che contro la classe operaia, contro la sinistra americana, esasperando l’immagine di una sinistra completamente sganciata dai soggetti sociali. Non trovi sia anche questa una semplificazione ideologica?

Bisognerà ritornare a Giambattista Vico, ai corsi e ricorsi storici… Oggi la vita è dura per la sinistra dappertutto. Le vecchie organizzazioni – per esempio, in Italia, il filone che va dal PCI/PSI e arriva fino al PD – sono ora lontane dalla base sociale della sinistra e senza più il supporto che questa aveva loro dato in passato. Questo vuol dire che c’è una componente di sinistra che è andata a ramengo. Invece le formazioni a sinistra del PD che si richiamano a una tradizione di antagonismo più marcata, politicamente e ideologicamente, sono praticamente inesistenti, o comunque non significative. L’unico soggetto che tiene in Italia – diversamente da quello che succede altrove, e questo è comunque un elemento importante, seppur a fatica e in mezzo a mille contraddizioni – è l’organizzazione sindacale. Ma non si può dire lo stesso per gli Stati Uniti, dove la de-industrializzazione e la fine del compromesso newdealista degli anni buoni della crescita economica (dal ‘47-48, fino al ‘73-74) hanno coinciso con un attacco anti-sindacale che non ha paralleli in nessun altro paese democratico. Su questo non ci deve essere assolutamente nessun dubbio. La violenza di questo attacco è stata estrema.

Prima parlavamo dei tentativi di organizzazione sindacale al di fuori delle regole del National Labor Relations Board [l’istituto federale che disciplina le relazioni industriali negli Stati Uniti] – come nel caso della rivendicazione per un minimo salariale della campagna Fight for 15 – la ragione di questi tentativi è molto semplice: la riforma della legge sul lavoro che tutti i sindacati hanno sempre rivendicato a partire dagli anni Settanta in avanti e che nessun presidente o congresso, quale che fosse il suo connotato politico, ha mai attuato. Questa riforma non è mai stata fatta, e le norme che regolano l’ingresso di un sindacato in una struttura industriale o produttiva si sono ulteriormente irrigidite e complicate, e burocraticamente appesantite. Inoltre il numero dei right-to-work state, quegli Stati cioè che hanno adottato una legislazione apertamente anti-sindacale, ha continuato ad aumentare (oggi sono 27).