OPINIONI

Superlega e accelerazione

Quali le conseguenze della mossa delle dodici squadre europee contro e oltre la UEFA? Occorre riaffermare la funzione del gioco e dello sport come educazione al conflitto

La svolta del 19 aprile sarà, comunque andrà a finire, un cambio radicale di paradigma nel mondo del calcio. È difficile a dirsi fin da ora se il separatismo dei grandi club possa rientrare sulla base di posizioni più miti da parte della UEFA, che a oggi è incapace di gestire la riforma del calcio europeo. Tuttavia il calcio come è stato negli ultimi decenni è destinato a uno stravolgimento, a partire dalle competizioni per nazionali. Al di là delle minacce della FIFA di non permettere ai giocatori di farne parte, infatti, ci sarà prima di tutto un problema quasi irrisolvibile di calendario.

Da un certo punto di vista, dunque, assistiamo a un fenomeno già conosciuto nella storia dell’economia: la globalizzazione del mercato a scapito dei piccoli e malandati mercati nazionali. Allo stesso modo in cui il fenomeno di espansione economica incontrollata (non accompagnata da diritti e benessere) ha scatenato crisi politiche, bolle finanziarie e guerre di confine, così nel calcio la creazione di un organo organizzativo assolutamente privato (cioè esclusivo), già scatena un terremoto nelle istituzioni che hanno una base legale e politica, cioè in certa misura popolare.

I tifosi di tutta Europa, dunque, si sono già dichiarati ostili e in aperto conflitto alla nuova competizione e chiedono a gran voce l’immediata uscita dalla nuova “ragione del mondo”.

La UEFA, cioè l’organo istituzionale del calcio, è uno dei pochi organismi politici realmente europei. In questo senso, il calcio è stato precursore e spinta in avanti all’idea di un’Europa unita, che invece stenta sul piano di tutte le altre istituzioni. L’UEFA è un organo politico perché deve interfacciarsi direttamente con componenti che rappresentano interessi differenti e contrapposti e perché è gestita da amministratori in carriera con cariche elettive. La Superlega è invece un accordo privato tra club al pari dei trattati costitutivi della UE, nei quali gli stati cercano di preservare i propri vantaggi uno di fronte all’altro con la certezza dell’interdipendenza e dunque la necessità di venire a patti.

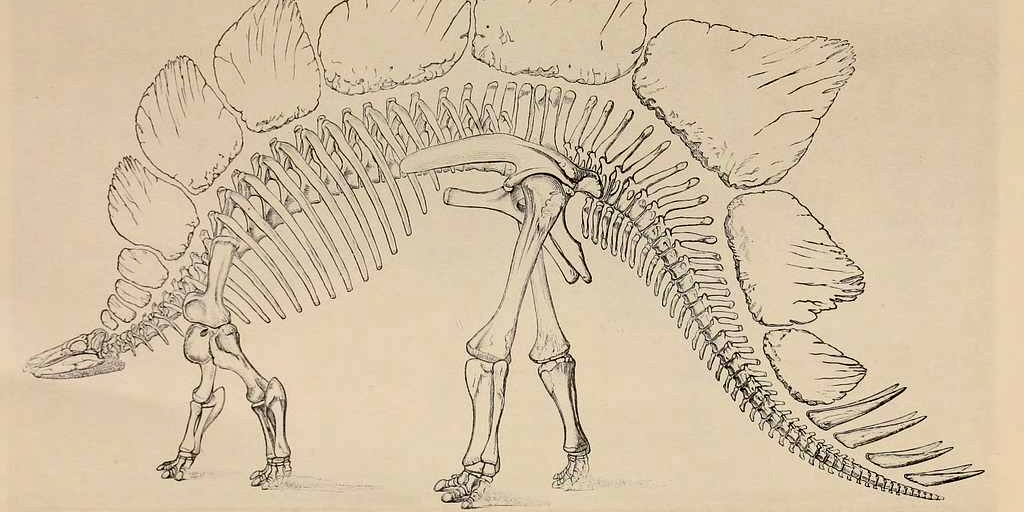

(immagine da commons.wikimedia.org)

Cosa scegliere tra le due opzioni? Sarebbe difficile insignire la UEFA dei cosiddetti “valori del calcio”, confusamente identificati con sportività, competizione e solidarietà. Senza guardare ai numerosi scandali, basti sollevare i casi più noti, come l’incapacità di gestire un “fair play finanziario” già monco di fronte allo strapotere degli sceicchi o l’assegnazione dei mondiali da parte della FIFA al Qatar con tutto ciò che ne è conseguito. Gli scandali, appunto, della politica.

La Superlega, al contrario, è il capitale che decide in autonomia ciò che gli è più conveniente, senza bisogno di istituzioni politiche, ossia di mediazione, con i produttori, i consumatori, i cittadini, gli attivisti (che in questo caso sarebbero i tifosi).

Non a caso, i capitali che garantiscono questa operazione sono statunitensi (come i proprietari di Arsenal, Manchester United e Liverpool, che pure ragionano dentro lo scenario post-Brexit). Non a caso, a esprimersi apertamente contro l’operazione sono i due top club tedeschi, che invece quanto a solidità economica possono guardare l’Europa dall’alto in basso e sono ancora in grado di permettersi di limitare la presenza di fondi privati in seno ai club.

E non a caso, esiste un motivo ben preciso riguardo la posizione non ancora ratificata del Paris Saint-Germain: il ruolo del suo presidente nell’UEFA, nell’assegnazione dei mondiali al Qatar e nell’acquisto dei diritti tv della nuova Champions League. Come sottolinea Daniele D’Ambra, tutto questo avviene già da decenni e l’appello alla ragione del merito sportivo appare dunque fuorviante. Tuttavia io credo che su questa questione valga la pena ragionare.

Se la Superlega ha squarciato il velo dell’uguaglianza formale (sul campo) che copre da anni la disuguaglianza sostanziale (nei conti), è certo che la reazione plateale e immediata non tanto delle istituzioni, quanto piuttosto dei tifosi europei, degli addetti ai lavori e dei grandi ex delle squadre coinvolte, apre un dibattito inaspettato proprio su una questione che sembrava ormai sepolta.

Perché, nel calcio, il cosiddetto “modello NBA” fa così scalpore anche tra gli addetti ai lavori che in quei top club hanno sempre militato, su tutti Gary Neville?

Una frase è stata usata più delle altre: “quando è troppo è troppo”. Come a dire che la trasformazione in merce di qualunque prodotto dell’intrattenimento è stata accettata volentieri in nome di una secolarizzazione che ha portato benessere e svago a tutti, ma che anche questa ragione del mondo è satura.

(foto di Marha Chapa95 da Flickr)

E la Superlega arriva nel momento in cui la Covid ha accelerato la necessità di cambiamenti radicali. Ma, se solo un anno fa il tema principale era come sarebbe potuto essere il mondo “dopo”, ora è (di nuovo) chiaro come l’unica opzione sul piatto sia quella dell’accelerazione di ciò che è già. Lo svelamento bifronte (dal lato del potere politico e dal lato dell’ordine del discorso) della truffa del merito è dunque il punto critico di un sistema economico che dice apertamente «avete ragione, non siamo sostenibili: la nostra soluzione è che faremo a meno di voi».

Se la base del palazzo è in fiamme, si sale più in alto sbarrandosi le porte alle spalle. Se gli oceani si innalzano, si colonizzerà Marte. Che ne sarà di chi annega? Diverrà pesce e imparerà a nuotare.

Ma il “merito”, che ha svolto finora la funzione ideologica della divisione diseguale della ricchezza (e che Thomas Piketty mette sullo stesso piano delle ideologie del passato che giustificavano altre disuguaglianze), per la verità ha nello sport e nel gioco l’unico luogo in cui “merita” di essere salvato. Al contrario di chi in questi anni, in risposta alla mercificazione dello sport, ha pensato a un calcio non agonistico (che in greco è “lotta”), senza scontri in campo, senza tensione, senza drammi, crediamo invece che la funzione del gioco sia proprio quella di “educare al conflitto”: fin dove si può arrivare, come gestirlo, come utilizzarlo.

Il merito, in questo senso, è la capacità di stare nel gioco riconoscendo che lo scontro ne fa parte per raggiungere un obiettivo. Che sia in campo, perché non sia in nessun altro luogo: fuori dal campo, il merito si traduce nell’ideologia che giustifica a posteriori chi ha e chi non ha. Impressiona, da questo punto di vista, sentir parlare, quando una piccola squadra batte un top club, di vittoria del popolo contro i potenti. Non dimentichiamo che il calcio, di per sé, non è mai stato quello che certi romantici vorrebbero vedere.

Il calcio è stato anche, e spesso lo è ancora, quello dello spogliatoio maschilista in cui è ancora un tabù l’omosessualità, e persino la timidezza o la riservatezza sono un problema. Lo star-system in questo senso ha addirittura prodotto un avanzamento.

Il “popolo”, nel calcio, tifa i grandi club da ormai decenni. Ma il passaggio formale da un sistema piramidale a una lega chiusa impedisce che uno scontro vi sia. Soprattutto, lo svelamento della truffa del merito assume, nell’accelerazione di fronte alla crisi di cui tutti erano coscienti, l’imperio violento del neoliberismo: “There is no alternative”.

Chi l’ha detto che non c’è alternativa? Si può stare dalla parte di chi è divenuto pesce, e ha imparato a nuotare. Il Centro Storico Lebowski, per esempio. Una squadra fondata da ex ultras della Fiorentina che ha scalato già quattro categorie della piramide calcistica e che propone l’esatto opposto del “modello NBA”: il modello FA Cup che proprio il calcio inglese ci regalò più di un secolo fa, in cui i top team affrontino i club alla base della piramide mantenendo vivo il movimento, sia in verticale (come possibilità di risultato sportivo) sia in orizzontale (come ripartizione dei profitti). Sarà forse un calcio meno “spettacolare” e proprio qui sta la chiave.

(foto di Paolo Rosa da Flickr)

L’NBA è uno “spettacolo” in cui il giocatore può entrare da singolo con un contratto, il calcio uno sport in cui i giocatori e i tifosi sono associati in un club ed entrano nelle competizioni attraverso le partite. La differenza, per chi non gioca, è evidente: nel primo caso il tifoso è un follower solitario a distanza, nel secondo caso il tifoso è membro di una comunità che interagisce direttamente. Il primo modello, a quanto pare, è più remunerativo. Ma chi ha detto che debba essere per forza più desiderabile?

C’è infine una specificità culturale che il calcio porta con sé come tratto distintivo del vecchio continente: quello della tragedia greca.

Gli spettatori statunitensi faticano a capire perché nel gioco più seguito al mondo si possa impunemente simulare dolore con gesti palesemente falsi, o perché certe partite possano essere bruttissime da vedere nonostante i campioni in campo. Il calcio ha perlomeno storicamente un effetto catartico ed è comprensibile agli europei perché non trovano nulla di strano nel provare dolore guardando un evento per puro piacere.

Eppure, al di là della psicologia delle masse, sono ancora i numeri a segnare la differenza fondamentale: nel calcio è possibile perdere la partita 1 a 0 all’ultimo minuto dopo aver detenuto il 60% del possesso della palla e aver tirato in porta 20 volte contro una sola degli avversari. La bruttezza è dunque parte delle caratteristiche del gioco stesso e per questo i tifosi sono soliti paragonarlo alla vita, come fa Nick Hornby nel suo celebre best-seller. L’altra questione è dunque se si vuole che il calcio si più simile all’esistenza “reale” o a quella virtuale. I desideri dei quindicenni di adesso non possono affatto coincidere con chi come noi è stato quindicenne vent’anni fa.

Ma anche in questo caso, come nella domanda precedente, siamo sicuri che la risposta giusta sia solo una? E, sempre come sopra, siamo sicuri di trovarci di fronte a un’opzione binaria?

Il calcio, mentre guarda avanti, con la lega chiusa ritorna al 1800. Di fronte alla crisi, sceglie di gettare la maschera: business first. Anzi, di più: gli affari sono tutto. Se questo vi sembra moralista, è meglio pensare a tutto il resto: prendiamolo come un impetuoso monito di ciò che potrà avvenire ancora nel resto della società. Il punto non è se andare avanti o tornare indietro, ma in quale modo proseguire: al there is no alternative bisogna opporre: the future is unwritten.

Immagine di copertina da commons.wikimedia.org