cult

CULT

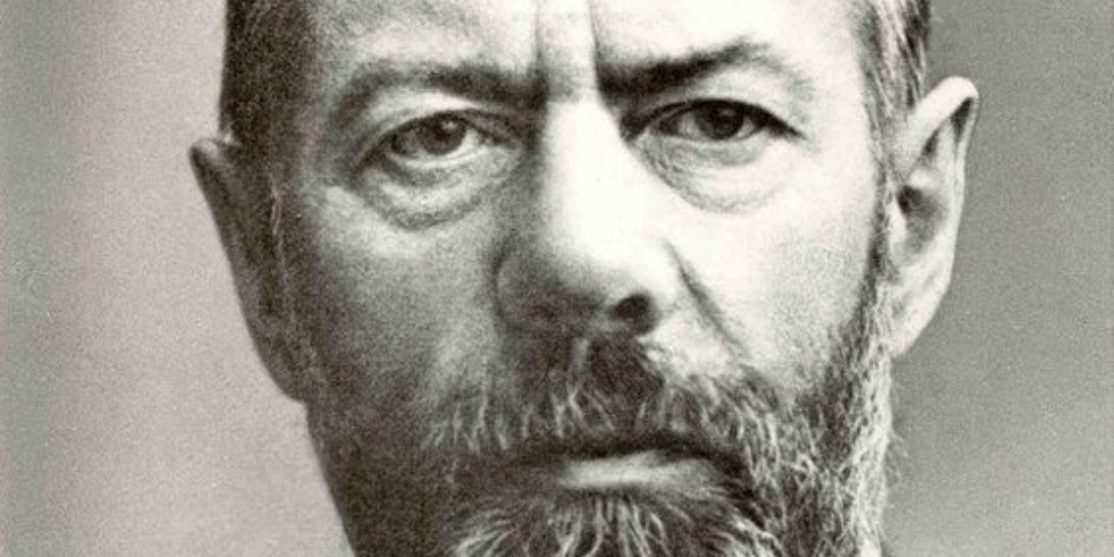

Una rock-star a Heidelberg: la nuova biografia di Max Weber

Massimo Palma ci propone una bella e tutt’altro che scontata biografia di Max Weber, mettendone in luce il carattere bipolare che corrisponde alla feconda contraddizione nel suo pensiero, fra razionalizzazione e carisma, ascesi intramondana e curiosità controculturali

Una biografia non convenzionale del grande studioso germanico, con incursioni significative nei momenti salienti del suo pensiero e tutte le giuste connessioni con avversari e discepoli a vario titolo e grado di fedeltà. Questo è il libro di Massimo Palma, ben noto come studioso non eclettico di Nico, Kafka e Benjamin e curatore dell’edizione critica di Economia e società pubblicata per Donzelli fra il 2003 e il 2018. Libro che, sin dall’esordio, ci presenta in Weber il figlio di un padre patriarcale, nazional-liberale e bismarckiano, di una madre pietista senza latte e messo a balia presso la moglie di un falegname socialdemocratico – che dunque sugge con il nutrimento la politica e il pensiero come contraddizione, lotta e politeismo.

M. Palma rigetta le mitizzazioni, a partire da quella sapientemente gestita dalla moglie, biografa e custode della memoria Marianne Schnitger – una delle due grandi Vedove mitteleuropee (l’altra è Alma Schindler Mahler Gropius Werfel) –, scartando le stroncature e soprattutto le etichette, salvando solo quella di politico integrale, ben scandita negli studi biografici di W.J. Mommsen e qui estesa con la messa in evidenza del carattere “agonale” di tutte le prestazioni saggistiche e accademiche di Weber.

L’attivismo, universitario e politico, si coniuga con lo spleen, secondo una postura dialettica tipica di molti intellettuali di fine secolo, che acutamente Palma, citando F. Jameson, riporta «all’animazione meccanica della vita urbana, al rapido sviluppo degli affari e dell’industria, ai trionfi sperimentali della scienza positivistica e all’effervescente attività parlamentare e burocratica dei nuovi regimi dei ceti medi», insomma a un grado di controllo che genera per contraccolpo disperazione filosofica ed esistenziale.

Ma mentre tale ambivalenza resta sul piano teorico in molti studiosi dell’epoca – per esempio Simmel – in Weber, saggio e posato in superficie, si manifesta in forme psico-fisiche violente, volentieri velate nella corrente esegesi “monumentale”.

Dopo le sue pionieristiche inchieste sociologiche sui contadini tedeschi e polacchi a est dell’Elba svolte nel 1892-1893, in cui si rimarcava un insanabile contrasto fra le esigenze del capitalismo agrario verso cui si avviavano gli Junker prussiani (manodopera a buon mercato, quindi slava) e il mantenimento di un’omogeneità razziale germanica, abbiamo una rapida ascesa accademica ambientata fino al 1919 a Heidelberg. Nel 1893 sposa Marianne, con cui instaura un rapporto di vicinanza e sostegno reciproco e di cui valorizza l’attivismo femminista e sotto la cui influenza matura una forte avversione al patriarcato – nella critica dei rapporti agrari prussiani, nella propria esperienza familiare nei riguardi del padre e nella proiezione simbolica in Bismarck e von Treitschke così intensa in giovinezza – come ben documenta Palma. La violenta rottura (condivisa con il fratello Alfred) con il padre nel giugno del 1897 e la morte del medesimo gli lasciano un senso di colpa che coincide con un improvviso crollo fisico e psicologico.

Nell’inverno dello stesso anno sospende per sei anni l’attività accademica, non scrive più nulla ed è paralizzato da insonnia e nevrosi, che contrasta con viaggi e massicce terapie con oppioidi. La fascinazione per le potenze demoniche ora si presentano nella forma più scontata e concreta.

Il diavolo, come chiama le dolorose polluzioni notturne e l’impotenza sessuale, e con cui tuttavia si rassegna a convivere – confessa alla moglie che lo accudisce. Sympathy for the devil, commenta Palma, da avvertito studioso del rock.

Singolare parallelo con il devastante collasso che nell’estate del 1910 colpì Gustav Mahler, mentre a Dobbiaco portava a termine la partitura per pianoforte e iniziava l’orchestrazione, rimasta incompiuta della sua Decima Sinfonia. Angosciato dai primi sintomi dell’endocardite batterica che lo porterà alla morte nella primavera dell’anno successivo e dalla casuale scoperta di una relazione dell’irrequieta moglie, mette per epigrafe allo spettrale valzerino che costituisce il quarto movimento della sinfonia «Der Teufel tanzt es mit mir» (il diavolo lo danza con me) e invoca ripetutamente “Almschi” in margine al manoscritto del Finale. Ma l’altra Vedova, molto meno complice di Marianne, glissa nelle sue memorie.

Nel dicembre 1902, Weber soggiorna in un albergo di Nervi – uno dei tentativi di distrazione dalle ossessioni psichiche di quegli anni di ritiro – e negli lì annotati appunti (Die “Nervi”-Notizen, pubblicati postumi) comincia a riorganizzare i suoi pensieri e abbozzare nuove ipotesi di lavoro. Nel 1903 pubblica una lunga nota sul metodo storico di Roscher, in cui per la prima volta di riferisce al Paradise Lost di Milton, valorizzando il discorso di Mammona (l’aiutante di Satana) agli Angeli caduti con l’invito a fare cose grandi nel nuovo mondo di tenebra in cui sono precipitati. Il Diavolo viene messo al lavoro nella produzione teorica, sulla scia dell’affermazione di Blake (The Marriage of Heaven and Hell) secondo cui Milton ammira la libertà degli Angeli ribelli e, da vero poeta, stava dalla parte del Diavolo senza saperlo. E naturalmente ci sta il Mefistofele del Faust goethiano. Nel 1904 il lavoro riprende alla grande, con la trasformazione di una vecchia rivista nello “Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik”, condiretto insieme a Sombart e Jaffé, sul quale nel 1904 e 1905 appariranno le due parti dell’Etica protestante e lo spirito del capitalismo – la più famosa delle opere pubblicate in vita. Qui (in particolare nel discorso dell’arcangelo Michele ad Adamo) Milton svolge un ruolo «ridotto ma complesso» (Palma, p. 109), come testimone della differenza fra luteranesimo e calvinismo e dell’emergere nella variante settaria puritana del secondo la figura dell’ascesi intramondana, un’autodisciplina santificante o almeno comprovante la Grazia attraverso le opere.

Milton inventa «l’archetipo di una soggettività borghese virtuosa, seppur “caduta”» (p. 112), sulla base teologica della giustificazione attraverso i frutti del lavoro, meglio ancora dell’agire lavorativo razionalizzato più ancora che i risultati: l’eroe di tale virtù è il ceto medio borghese in antitesi all’aristocrazia che si adagia nel lusso e nell’ozio e ai poveri nullafacenti, che sprofondano nella miseria. La “vocazione” professionale (Beruf) è la chiamata (calling, klêsis) di Dio che esonera dalla corruzione creaturale dentro il mondo del lavoro e della produzione.

L’uscita dalla crisi e l’avvio del periodo più produttivo di Weber si dipana così su due versanti, entrambi segnati dall’avalutatività e dall’indecidibilità della scelta fra forme di vita individuali e fra valori pubblici collettivi. Due versanti “demonici” entrambi.

Da un lato il ruolo epocale e quotidiano del carisma (dall’autorità morale a una delle tre forme del dominio legittimo (legitime Herrschaft), l’Idealtypus quale schematismo dell’irrazionale – un ponte gettato sullo iato irrazionale (un termine di Lask) fra legge storica e dato empirico irriducibile –, incommensurabilità e quindi politeismo agonale dei valori, storia e politica come confronto tragico e oscillazione fra etica della responsabilità ed etica dell’intenzione.

Dall’altro – il versante esperienziale, il vissuto dell’autore – l’attenzione alla dimensione erotica, la frequentazione della comune proto-hippie di Monte Verità presso Ascona e di protagonisti della controcultura come lo psicoanalista “selvaggio”, Otto Gross, Lask, Aby Warburg, le sorelle Richthofen, diverse figure del George-Kreis (un modello di carisma settario). Né è da sottovalutare che i più famosi fra i suoi allievi, il György Lukács pre-marxista de L’anima e le forme e il Carl Schmitt dalla giovinezza cattolico-romantica e dall’interazione con il mistico neo-bizantino ed ex-dadaista Hugo Ball), vivevano la stessa dicotomia fra fluidità della vita e formalizzazione.

Nel 1904 Max e Marianne viaggiano negli Stati uniti, esperienza iniziatica anche per altri intellettuali mitteleuropei. Aby Warburg aveva fatto da pioniere con i suoi studi etnografici sui Pueblo del New Mexico nel 1895-1896, che riprende al termine di una grave crisi psichica con la conferenza del 1923 sul Rituale del serpente – grazie a cui si sottrae alle amorevoli cure di Binswanger. Gustav Mahler trascorre gli inverni fra il 1909 e il 1911 a dirigere a New York, da cui la futura Vedova lo riaccompagnerà a Vienna solo per morire.

Per Weber l’occasione è il congresso internazionale delle Arti e delle Scienze a Saint Louis, ma ne approfitta per viaggiare in tutto il Midwest e nel Sud, facendo la più strabiliante delle sue conoscenze, il grande studioso e attivista nero W.E.B. Du Bois, che aveva studiato a Berlino e Harvard e già stava elaborando le sue riflessioni sulla linea del colore. Weber gli farà pubblicare un contributo sullo ”Archiv” e Du Bois tornerà nella Germania negli anni ’30 hitleriani, osserverà con sdegno il razzismo antisemita (mentre i nazisti non faranno troppa attenzione alla sua nerezza), assisterà ai trionfi di Owens nelle Olimpiadi del 1936 e poi di corsa a Bayreuth alle rappresentazioni del suo adorato Wagner – comunista, quasi centenario, morirà ad Accra, cittadino del Ghana, il primo Paese africano decolonizzato, concludendo una biografia del tutto degna di un amico di Weber…

Le contraddizioni e le distopie della razionalizzazione precipiteranno per Weber – come per tanti altri intellettuali tedeschi e austriaci – nell’esaltazione suicida della guerra del 1914. Al cui termine il Nostro farà i conti con il collasso della Germania guglielmina, cui rimprovererà lucidamente l’incapacità di darsi un autentico regime parlamentare in cui avrebbe potuto fiorire una leadership carismatica – intendendo per tale un Gladstone o un Disraeli, non certo un Bismarck ma neppure un “letterato” come Kurt Eisner o altri nobili rappresentanti dell’etica dell’intenzione (ovvero i socialisti rivoluzionari). Ma Weber resta a metà del guado. Lo stesso Eisner è l’unico politico cui può attribuire un carisma (fallimentare, peraltro) e Weber, pur condannando gli esperimenti consiliari e bolscevichi, si rifiuta di chiedere la grazia per il suo assassino, il conte Arco (che resterà comunque impunito e sarà proclamato ariano onorario in quanto protofascista da Hitler, malgrado la sua genealogia semitica), mentre compirà vari passi per salvare Toller dal carcere e Lukács (ora bolscevico) dall’estradizione. Soprattutto nelle due conferenze monacensi sulla scienza (1917) e la politica (1919) come Beruf tira le fila di tutta la sua riflessione “politeistica” alla luce della guerra e della sconfitta.

Le esperienze rivoluzionarie, nella Monaco dei Consigli e nella Russia dei Soviet lo spaventano e non predice loro alcun futuro (lo diceva già nelle considerazioni a caldo sulla Rivoluzione russa del 1905), eppure avverte che esse hanno qualcosa a che fare con quel dominio non legittimo (nichtlegitime Herrschaft) che si sottrae alla logica delle forme di governo legittimo e magari ha qualcosa a che fare con i terremoti carismatici.

Era il caso dei Comuni medievali, che producono una nuova civiltà rifiutando di riconoscere l’autorità “legittima” del Papa e dell’Imperatore. Tolomeo da Lucca, allievo di Tommaso d’Aquino e prosecutore del suo De regimine principumcoglie il carattere essenziale del Comune sorto dalla conjuratio nel carattere elettivo e temporaneo dei suoi magistrati e definisce questa forma di governo la sola legittima, politìa, secondo quanto Moerbeke, traduttore di fiducia di Tommaso, aveva trascritto nella versione latina della Politica aristotelica polite a, la forma costituzionale standard della città ateniese e della repubblica romana. Ecco, questa più che legittima illegittimità è una delle tante legittimazioni del dissidio weberiano e lo è in una forma collettivo-istituzionale rimossa o tenuta al margine, da leggere in parallelo alle antinomie di Simmel e del giovane Lukács. Qualcosa di simile alla politìa l’abbiamo intravisto nei movimenti di massa di questi giorni, così riluttanti a tradursi non solo al contenimento legale securitario ma anche al riconoscimento di legittimità, per esempio al contarsi dentro un regime rappresentativo. Weber resta attuale e questo bel libro la fa sentire con forza.

La copertina è di Hacerahsen (da Wikimedia)

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno