EUROPA

Sulla rotta balcanica: a Sid la violenza di cetnici e frontiere

Nella cittadina serba al confine con la Croazia le persone migranti sono intrappolate in una quotidianità fatta di discriminazioni e maltrattamenti. Il recente sgombero da parte dei nazionalisti di un edificio occupato ha peggiorato ulteriormente la situazione

L’alba livida di un giorno invernale. Tra le nebbie del mattino, in Serbia, un folto gruppo di persone si muove lentamente tra le sterpaglie che costeggiano le rotaie del treno. I vagoni sfrecciano lì di fronte, veloci e minacciosi. Dall’altra parte, a pochi chilometri , si scorge la Croazia, la prossima (ma non l’ultima) tappa di quel lungo e difficoltoso viaggio. Per raggiungerla bisogna nascondersi, non farsi notare ed essere più veloci di chi ti segue.

Le rotte intraprese ogni giorno dalle persone in transito, dirette verso i paesi dell’Ue, sono molteplici e diversificate ma spesso convergono in determinati punti lungo le frontiere nazionali.

Le rotte intraprese ogni giorno dalle persone in transito, dirette verso i paesi dell’Ue, sono molteplici e diversificate ma spesso convergono in determinati punti lungo le frontiere nazionali.

In questo momento ci troviamo a Sid, piccola cittadina serba al confine con la Croazia, luogo di confluenza in cui si ritrovano forzatamente a stazionare, per settimane o mesi, migliaia di persone con la speranza di varcare, un giorno, quella frontiera spazialmente tanto vicina ma, allo stesso modo, tanto invalicabile.

Questa città così anonima e desolata, circondata da estesi campi di grano che si confondono all’orizzonte con i colori e le luci del tramonto, risulta essere un luogo obbligato di passaggio per tutti coloro che desiderano raggiungere uno dei paesi della “fortezza Europa”.

Sebbene nei giornali e nei media internazionali abbiano un impatto mediatico minore le notizie riguardanti il costante flusso di persone provenienti dalla rotta balcanica, la situazione a Sid, come in altre città di frontiera, è cambiata parzialmente solo su alcuni aspetti negli ultimi anni, a partire dal 2016, quando è esplosa la così detta “crisi migratoria”: la frontiera continua a essere chiusa, le persone arrivano, rimangono o partono in una condizione di perenne precarietà, le discriminazioni da parte degli organi istituzionali e dei cittadini locali persistono, così come gli sgomberi, le retate e le violenze quotidiane della polizia.

Il numero di persone in transito in questa città di frontiera subisce fluttuazioni basate su ritmi stagionali così come in seguito ai nuovi arrivi dalla Grecia e anche agli sgomberi effettuati quotidianamente dalla polizia serba. Uno degli ultimi grandi sgomberi è stato messo in atto alla fine di gennaio presso un grande stabile occupato da circa 100 persone migranti (probabilmente di più).

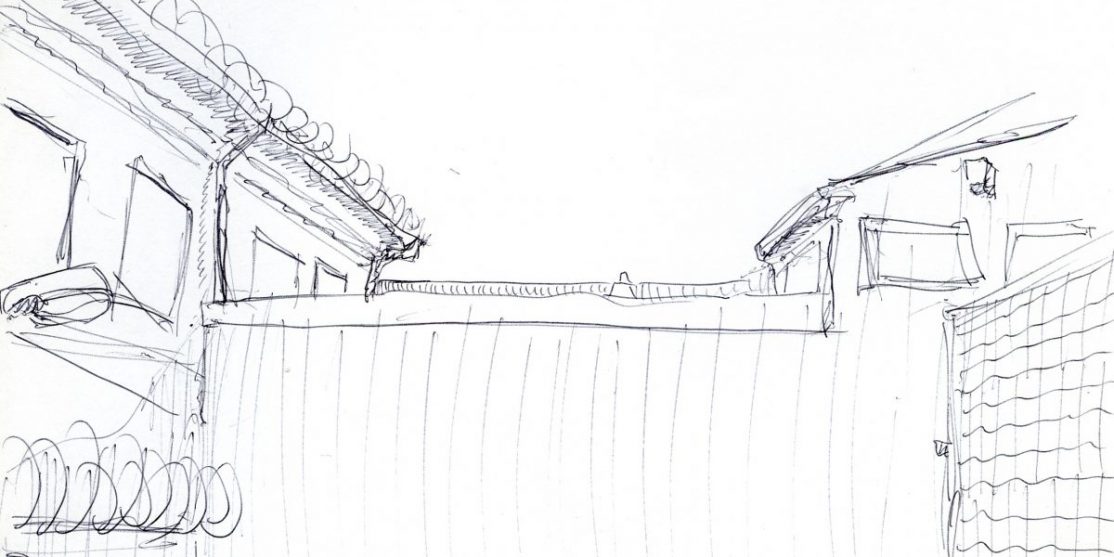

Attraverso l’occupazione di una vecchia fabbrica abbandonata, le persone veniva espresso il desiderio di affermare un altro modo di essere e di vivere, libero di autodeterminarsi.

Una semplice occupazione, con il passare del tempo, aveva iniziato a trasformarsi in uno spazio auto organizzato, con una propria quotidianità. Le relazioni interpersonali che si erano create con i volontari, accorsi nel frattempo per garantire solidarietà e diritti, avevano fatto nascere un tessuto sociale dinamico dove una comunità di giovani ragazzi, prevalentemente afghani, si riconosceva, si organizzava e tentava di creare uno spazio abitabile, vivibile, nonostante il persistere di un orizzonte di perenne precarietà ed esclusione. Lo squat era un luogo sperimentale abitato da diversi gruppi, costretti a convivere nel medesimo spazio. Un luogo in cui si era venuta a formare una vita sociale totalmente autonoma, seppur non priva di attriti.

Quest’alternativa, che ridefiniva il vivere ai margini della società, il 25 gennaio purtroppo ha cessato di esistere. Quel giorno, un gruppo di utranazionalisti serbi (i Cetnici), munito di bastoni e manganelli, ha iniziato lo sgombero dello stabile e di tutte le persone che vi risiedevano all’interno con l’avvallo della polizia locale. Alcuni cetnici hanno dato fuoco agli effetti personali e alle tende dei migranti e ad aggredire alcuni attivisti dell’associazione spagnola “No Name Kitchen” che fino a quel momento avevano operato in supporto alle persone che risiedevano all’interno del grande stabile.

La presenza sul territorio di questi squadroni nazionalisti, che si considerano alla stregua delle forze di polizia, desta molta preoccupazione sia per l’ideologia fascista a cui si ispirano, sia per il sostegno che ricevono dalle forze dell’ordine e dalle autorità locali. Nello specifico i cetnici nascono come gruppo di truppe irregolari, di carattere panserbo e fortemente nazionalista, in supporto al potere monarchico nel 1918 per poi diventare, durante l’occupazione tedesca della Jugoslavia, collaborazionisti dei nazisti .

A Sid, come del resto in altre città della Serbia, questo gruppo ha ottenuto un forte consenso e sostegno da parte della popolazione locale che, aggrappata alla propria “identità nazionale”, etichetta lo straniero come una minaccia da cui bisogna proteggersi. Questi sentimenti (sempre più frequenti anche in tutta Europa), hanno, come conseguenza, la messa in campo di comportamenti xenofobi e discriminatori che alimentano un immaginario distorto, sempre più diffuso, secondo cui “l’integrità della società” rischia di essere intaccata dall’arrivo di persone provenienti da paesi differenti.

A seguito di questa vicenda, si sono susseguiti altre numerose azioni intimidatorie da parte della polizia e dei locali nei confronti sia delle persone in transito, sia dei solidali di No Name Kitchen. In diverse occasioni il muro della casa in cui alloggiano i volontari della Ong, è stato imbrattato da messaggi intimidatori inneggianti al disprezzo nei confronti delle persone in transito e di coloro che le supportano (“Serbia hates you”, “Refugees go home”…), arrivando pure ad imbrattare il van, con cui abitualmente si conducono le distribuzioni di cibo, con delle svastiche.

«They pointed a gun in my face, I was really scared. One of them punched me in the face and knocked me down. I started screaming and screaming…» racconta con voce fiebile, lo sguardo chino e con l’occhio ancora tumefatto Majid, ragazzino iraniano di soli 15 anni, riferendosi all’aggressione da parte di un gruppo di serbi di cui era stato vittima il giorno prima. Purtroppo questo episodio drammatico si colloca all’interno di uno scenario più ampio che vede le persone in transito vittime di quotidiani attacchi e incursioni da parte di gruppi e singoli locali.

Dal giorno dello sgombero, la situazione in città è cambiata notevolmente; da allora non esiste più un luogo stabile e “sicuro” in cui le persone riescano a rifugiarsi.

I migranti, ritrovatisi in una situazione ancora più precaria, hanno iniziato a riorganizzarsi; molti di loro sono andati verso altri confini, verso l’Ungheria o la Bosnia, con la speranza di avere maggiori possibilità di raggiungere i paesi dell’UE mentre altri ancora, si sono fermati nella campagna circostante la città, ricreando dei piccoli accampamenti informali, definiti “jungles”. In queste aree le condizioni igienico-sanitarie sono pessime, aggravate dal clima estremamente rigido e dalle piogge che creano un terreno melmoso e poco abitabile in cui è facile la proliferazione di malattie e infezioni. Queste difficili e precarie condizioni incidono profondamente sulla psiche e sulla salute fisica. Molti ragazzi contraggono infezioni batteriche e malattie cutanee come la scabbia, peggiorate dalla totale assenza di servizi igienici e dall’impossibilità di accedere ad una fonte di acqua potabile.

Questa situazione è resa ancora più difficile dalla violenza perpetrata dalle istituzioni e dal clima di ostilità nei confronti di queste persone. Quasi giornalmente, infatti, i ragazzi in transito sono soggetti a violenza e maltrattamenti: «they burnt my tend» ripeteva con voce sconsolata Zahid, ragazzo afghano ormai bloccato a Sid da alcuni mesi. «They burned everything I had», ripeteva guardando fisso l’orizzonte. Con una certa ingenuità gli hi chiesto cosa avesse con sé. «Eeverything», la risposta . Quella tenda, quel “rifugio” che lo aveva riparato dalle piogge degli ultimi giorni rappresentava tutto per lui. Da quelle sue parole, cariche di rammarico e sconforto, trapelava un senso di smarrimento, «they burned my tend», ripeteva con lo sguardo rivolto verso quel posto in cui, fino a qualche ora prima, vi era tutto ciò che possedeva.

La polizia e i contadini della zona, quasi giornalmente, intervengono per sgomberare i piccoli gruppi di persone insediati nella campagna circostante, bruciano le loro tende e i loro effetti personali con lo scopo di scoraggiarle e allontanarle. Queste azioni hanno il fine di impedire la creazione di insediamenti informali, secondo una logica di dispersione della molteplicità migrante con lo scopo di incrementare la marginalità stessa delle persone all’interno di campi governativi situati lontano dal tessuto cittadino e dagli sguardi dei passanti, a 10/12 km distanza dal centro, nella dimenticata periferia di Sid.

Il fatto di spingere le persone verso i campi governativi è ormai una prassi quotidiana in queste aree di frontiera: in primis vengono messe in atto pratiche intimidatorie nei confronti dei solidali, vessati con continue richieste di identificazione e in seguito vengono direttamente negate e impedite le stesse attività delle associazioni vicino al centro abitato, costringendo così, le persone a spostarsi verso i margini della città. Il fatto di relegare le distribuzioni al di fuori del centro cittadino, lontano dagli sguardi degli abitanti di Sid ,contribuisce, con l’avvallo delle politiche promosse dalle autorità locali e nazionali, a implementare il sentimento di ostilità nei confronti dei migranti e a rinfocolare espressioni di odio etnico e razziale, retaggio delle guerre che hanno sconvolto questi territori dopo la dissoluzione della Repubblica Jugoslava.

In questa situazione deleteria, in cui ogni riparo viene preso di mira dalla polizia e dai locali, si possono distinguere tre luoghi in cui i migranti vengono spinti forzatamente a recarsi: il campo di Adasevci, il campo di Principovac e un terzo campo che “ospita” esclusivamente famiglie . Il primo si trova lungo l’autostrada, nei pressi di una stazione di servizio e conta più di 1000 persone. Il secondo, si trova sul confine con la Croazia e conta più di 500 persone mentre, nel family camp situato vicino alla stazione dei treni, si trovano circa 250 persone tra cui moltissimi bambini.

Questi campi sono stati concepiti per governare una situazione di “emergenzialità strutturale”. Sono luoghi alienanti, paradigmi di un permanente stato di eccezione e d’attesa in cui si tende a categorizzare, selezionare e incanalare le persone in transito. Sono spazi di natura puramente emergenziale, luoghi che scandiscono l’attesa, gli spazi e il tempo, incidendo sulle biografie e sulla libertà di chi vi ci abita. Questi campi rispecchiano degli spazi impersonali , anonimi, pongono le persone in una situazione di inattività totale; il “non far nulla” che porta solo all’esaurimento.

All’interno di tutti e tre i campi, le condizioni di vita sono precarie, la situazione igienico-sanitaria pessima, le strutture sovraffollate, coloro che vi abitano non dispongono di un’adeguata assistenza sanitaria(in ogni campo lavora un solo medico per più di 200 persone) e sono forzati a coabitare in centinaia all’interno dello stesso tendone. Idue campi principali non dispongono di container, camere o spazi separati per piccoli gruppi di persone, ma solo di grandi capannoni sovraffolati, in cui è impossibile ritagliarsi un proprio spazio personale e avere una propria intimità.

«I don’t like the camp,there is a bad situation. We are forced to live with other 200 people in one tend and we can not go out every time we want. I prefer living here, in the Jungle», afferma Mukaram, mentre si sistema le scarpe, sporche di fango e forate da qualche buco sulla punta del piede.

Sebbene la jungle non si possa considerare un luogo sicuro data la precarietà e l’insalubrità del posto, viene preferita rispetto ai campi istituiti dallo Stato. La scelta di rimanere in questa realtà instabile, simbolo di una precarietà assoluta, rappresenta una reazione di protesta di fronte all’imposizione di limitazioni alla libertà personale e alla gestione individuale del tempo e dello spazio. Per molti, il fatto di insediarsi nelle jungle è una “scelta volontaria” (pur dettata dalla mancanza di alternative valide) che rispecchia, da un lato, un rifiuto verso le politiche di marginalizzazione messe in atto dalle istituzioni e, dall’altro, un modo per rivendicare la propria presenza legittima sul territorio.

Tuttavia, la situazione è stata resa ancora più difficile a partire dal 29 febbraio, quando il presidente serbo Vucic ha fatto arrivare nella città di confine un ingente numero di forze speciali di polizia con la scusa di “garantire la sicurezza dei residenti locali” e “ripristinare l’ordine pubblico”. Da quel giorno è cominciata una vera e propria caccia all’uomo. Per le strade di Sid, vengono messe in atto continue retate alla ricerca di migranti da scovare, catturate e portare,a forza, all’interno dei campi.

Il fatto di continuare a deportare i migranti il più lontano possibile dal centro città, non scoraggia tuttavia le persone in transito che tentano in qualsiasi modo di oltrepassare il confine, attraverso quello che loro chiamano “The Game”. Il “gioco” consiste nell’attraversare i confini dei Paesi della rotta balcanica per cercare, in qualunque modo, di raggiungere gli stati dell’Ue.

Nonostante tutto ciò, i tentativi di superare la frontiera avvengono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. C’è chi prova a varcarla attraverso sentieri di campagna, chi si affida ai trafficanti e chi spera di raggiungere l’Europa provando a viaggiare nascosto dentro i vagoni dei treni merce. Il tragitto è lungo e pericoloso, costituito da sentieri impervi che le persone percorrono di notte cercando di evitare fili spinati, muri, telecamere termiche, droni, manganelli e militari. La difficoltà maggiore è riuscire a superare i controlli della polizia croata e serba e sopravvivere a loro, nel caso si venisse scoperti.

Nonostante tutto ciò, i tentativi di superare la frontiera avvengono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. C’è chi prova a varcarla attraverso sentieri di campagna, chi si affida ai trafficanti e chi spera di raggiungere l’Europa provando a viaggiare nascosto dentro i vagoni dei treni merce. Il tragitto è lungo e pericoloso, costituito da sentieri impervi che le persone percorrono di notte cercando di evitare fili spinati, muri, telecamere termiche, droni, manganelli e militari. La difficoltà maggiore è riuscire a superare i controlli della polizia croata e serba e sopravvivere a loro, nel caso si venisse scoperti.

«They took our jackets, jumpers, shoes, backpacks and made a fire with it in front of us».

«They make a circle around us. They take us by the collar. We go on the middle. They bit us with the iron rods, the hands and the kicks. Do you know who they hit for the baseball? They hit us until we fall on the knees».

Le persone che vengono trovate nel tentativo di varcare la frontiera, sono respinte secondo prassi del tutto illegali, violando il diritto internazionale vigente, secondo cui ogni persona ha il diritto di fare domanda per il riconoscimento dello status di protezione internazionale. Le persone respinte – compresi donne, anziani o bambini – sono spesso soggette a violenze inaudite. Vengono bastonate, prese a pugni, picchiate selvaggiamente, denigrate, detenute senza ricevere cibo, acqua e cure adeguate, attaccate dai cani, esposte a qualsiasi sopruso, minacciate con pistole e manganelli. Vengono private dei loro abiti e dei loro effetti personali, i telefoni sono distrutti e i vestiti bruciati. La frontiera stessa di per sé è violenza e tutto questo avviene nel disinteresse e nell’indifferenza generale.

«We were controlled on sight by a soldier and around 10 policemen. They searched us and searched our entire luggage like we were criminals».

«Several times I tried to ask to the police officers if I could go to the toilet and eat some food but their answer was always the same: “NO, shut up”», racconta Fehmi, davanti ad una tazza di caffè, mentre ci parla dell’ultimo respingimento subito alla frontiera assieme alla sua bimba di soli 5 anni e alla moglie. Come lui, molte altre persone raccontano la stessa storia di violenza e disumanità, crudeltà e cattiveria.

In momenti difficili come quello attuale, gli effetti delle disuguaglianze, le contraddizioni dei paesi, diventano ancora più manifesti. Con la diffusione del virus Covid-19, la già precaria situazione in cui si trovano molte persone in transito sta diventando ancora più grave . Le strade di Sid si stanno pian piano svuotando, i bar e i negozi stanno chiudendo e i cittadini, per paura di contrarre il virus, rimangono nelle proprie abitazioni a differenza delle persone in transito che sono fuggite proprio dalla loro casa. Questa situazione, come in altri paesi, sta diventando un pretesto per promuovere politiche repressive, di esclusione e detenzione che provocano ancora più malessere e disagio.

Per molti migranti non resta che “l’alternativa” dei campi. A seguito dell’emanazione dello stato di emergenza da parte del presidente Vucic il 15 marzo, i rastrellamenti in città si sono intensificati, la città è stata “ripulita” e le persone sono state tutte internate all’interno dei campi, presidiati dall’esercito e dalla polizia per impedirne l’uscita. È chiara la volontà delle istituzioni serbe di rendere queste persone ancora più invisibili e marginali come se il rischio di una epidemia fosse connaturato alla presenza dei migranti stessi.

Il presentimento è che questi spazi si trasformeranno presto in luoghi di detenzione in cui l’eventuale diffusione del virus rischierebbe di provocare una strage. Le persone sono oggettivamente impossibilitate a rispettare le norme previste, vivendo in luoghi promiscui che, di per sé, costituiscono assembramenti. In questa realtà, le condizioni igieniche pessime e l’impossibilità di accedere a cure e assistenza medica adeguate mettono a repentaglio la salute dei singoli individui che ci abitano e poi anche quella della collettività stessa.

Come fai a lavarti le mani frequentemente se c’è un rubinetto per 600 persone? Come fai a mantenere le distanze di sicurezza se sei costretto a dormire all’interno di uno spazio con altre mille persone? Come fai a chiamare un medico, se non c’è un dottore per te?

Domande retoriche che mettono in luce il fallimento delle politiche migratorie e del sistema della così detta “accoglienza” non solo in Serbia ma anche, come si può ben vedere, in Italia e in altri paesi dove i grandi i centri (ad esempio i Cas e i centri di detenzione e rimpatrio, i Cpr) dovrebbero essere chiusi definitivamente per favorire un altro tipo di “accoglienza”, inclusiva e diffusa.

Sebbene il vecchio squat sia stato sgomberato e le persone siano state cacciate dalla zona, i flussi e gli arrivi variano. Cambiano i numeri, le nazionalità, i luoghi di provenienza, i respingimenti, le politiche repressive ed escludenti continuano, come conseguenza della chiusura di quella frontiera che separa, divide e nega ad alcune persone il diritto di muoversi liberamente. Ciò che noi europei, con disinvoltura,facevamo ogni giorno.

Sid, come del resto altre città (Subotica, Velika Kladusa, Bihac’, Trieste, Ventimiglia, Como, Calais…), risulta essere paradigma di quella frontiera che seleziona, separa e discrimina; un luogo di stallo in cui migliaia di migranti in transito sono costretti a vivere nella più totale precarietà e indifferenza generale .

Tuttavia le persone non si arrendono, non perdono la speranza, provano e riprovano a valicare quelle frontiere. Quattro, cinque, dieci volte, con la determinazione di riuscire, un giorno, a perseguire e realizzare i propri desideri.