ITALIA

La voce di chi resta

La morte di Prince Jerry ha aperto una riflessione sulle leggi che regolano le procedure d’asilo e d’accoglienza e sugli effetti che queste hanno in termini di esclusione sociale, incertezza e marginalizzazione. Abbiamo intervistato un amico di Prince Jerry, ospite della struttura d’accoglienza genovese di Coronata

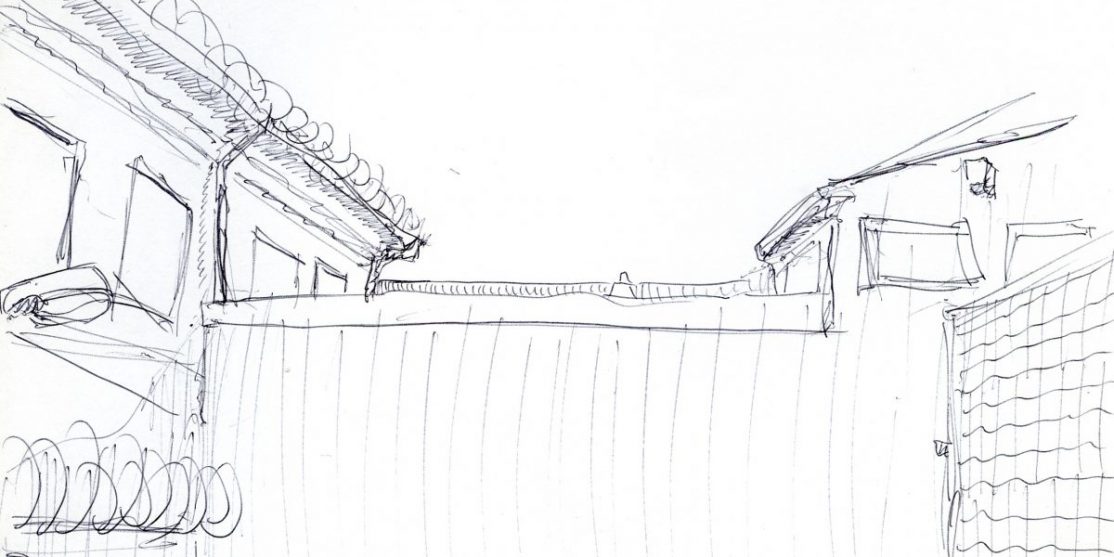

B. è un giovane ragazzo africano, giunto in Italia da oltre due anni. Lo incontriamo un pomeriggio presso un locale del centro storico di Genova per fargli un’intervista: una richiesta accolta da B. con l’unica condizione di mantenere l’anonimato. B. vive in una delle 5 strutture d’accoglienza gestite dalla Fondazione Migrantes, concesse gratuitamente dal Comune di Genova tramite un progetto finanziato dalla Chiesa, attraverso l’Ufficio diocesano per la pastorale Migrantes di Genova. Gli alloggi preposti all’accoglienza sono distribuiti in varie zone della città ligure: Casa del Campo in via del Campo, Casa San Francesco da Paola, Casa Camogli, Villa Ines a Struppa e l’ex ospedale San Raffaele di Coronata, detto “il Campus”, situato a via Coronata. In una di queste strutture viveva anche Prince Jerry, un ragazzo nigeriano di 25 anni, arrivato in Italia dopo due anni di viaggio attraverso il deserto, la Libia e il Mar Mediterraneo e infine travolto da un treno alla stazione di Tortona dopo un periodo di depressione a seguito del diniego della sua domanda d’asilo. B. conosceva bene Prince, erano amici. Altrettanto bene conosce il funzionamento e le regole del centro d’accoglienza in cui viveva poiché anche lui vi risiede da diversi anni. B. era già lì quando il 22 maggio del 2017 i richiedenti asilo, ospiti dei vari alloggi della Fondazione, si sono diretti in corteo verso la sede della Prefettura per protestare contro le condizioni e la gestione a cui erano sottoposti all’interno delle strutture d’accoglienza.

Da quel che ci racconta B., parrebbe che la situazione attuale del Campus sia rimasta la stessa dal tempo della protesta del 2017.

«Al momento nei vari alloggi siamo in tanti, credo almeno una cinquantina di persone per struttura». B alloggia a Coronata, uno stabile definito dal gestore Don Giacomo il “Campus”, il quale rappresenta il nucleo organizzativo attorno a cui è scandita la vita degli ospiti ed è stato riconosciuto da più figure istituzionali, tra cui l’ex-ministro Andrea Orlando, il fiore all’occhiello della “buona accoglienza genovese” oltreché un modello virtuoso di integrazione. Ma dalle parole di chi questi posti li vive dall’interno, la situazione non appare così idilliaca ed emergono diverse contraddizioni.

«La nostra giornata ha dei ritmi molto rigidi. La mattina ci svegliamo e siamo obbligati a uscire dalle nostre camere entro le 9, perché da quel momento le porte vengono chiuse a chiave fino alla sera. Non importa che piova o nevichi. Durante l’arco della giornata è impossibile fare ritorno agli alloggi. Dobbiamo recarci nel campus di Coronata dove hanno luogo le varie attività. A mezzogiorno viene servito il pasto alla mensa. Nel pomeriggio ricominciano le attività fino all’ora di cena, dopo la quale possiamo riprendere il cammino verso casa. Oltre alle attività educative è previsto il volontariato. Da quanto dicono gli operatori, svolgere le attività di volontariato è fondamentale per ottenere i documenti. Io so bene che il permesso di soggiorno è un diritto che dipende da alcuni criteri che riguardano la nostra storia, il nostro vissuto e la nostra scelta di fuggire da una situazione difficile e non dalle ore impiegate a pitturare un muro o a riparare le porte del Campus. Ma ci sono tanti ragazzi che si affidano a questa versione e sperano che un duro lavoro gratuito li ripaghi con un documento che permetta loro di uscire dalla precarietà della vita in Italia o di proseguire il proprio viaggio. Tra di noi ci sono tanti ragazzi che non capiscono che per ottenere un documento è la tua storia a fare la differenza e non dipende dal volontariato che fai all’interno della struttura. Tanti di noi non hanno avuto la possibilità di studiare e non conoscono i propri diritti, quindi si affidano a quanto gli viene detto dagli operatori e accettano queste regole, cedendo al ricatto per cui il diritto d’asilo, il permesso di soggiorno o il diritto all’accoglienza vadano meritati con lavori volontari».

Sembra appunto che oltre al clima di sorveglianza e disciplinamento degli ospiti, essi vengano costretti a considerarsi debitori dello Stato che li accoglie, e qualora non venissero svolti i lavori prestabiliti si andrebbe incontro a “punizioni”.

«Alcune persone scelgono di non partecipare alle attività di volontariato. Quando siamo arrivati al campus per la prima volta, i responsabili del campo ci hanno detto che avremmo dovuto lavorare. Il Campus è una vecchia struttura che necessita di molta manutenzione. In generale, i primi 6 mesi d’accoglienza vengono impegnati con i lavori all’interno della struttura: dalle pulizie alle riparazioni. Trascorsi questi 6 mesi, c’è la possibilità di ottenere una borsa lavoro. Quindi dopo 6 mesi di lavoro gratuito si avvia un periodo successivo di lavoro sottopagato. Chi vuole può lavorare. Chi non vuole lavorare viene ritenuto cattivo».

A questa frase mi sfugge un sorriso. Esiste quindi una proiezione consapevole tanto infantile per intendere l’improduttività, un termine che di solito viene scherzosamente attribuito ai bambini che si comportano male.

«Anche io sono un cattivo. Sei considerato cattivo quando non fai volontariato o quando non svolgi i lavori previsti nella struttura. Se sei cattivo, vivi nel campo, vale a dire il Campus di Coronata, dove si può solo dormire e poi devi passare tutta la giornata in giro, con il freddo, con la pioggia, con la neve, anche quando sei malato. Quindi negli appartamenti ci sono solo coloro che continuano a fare volontariato o la borsa lavoro. Tornare nel Campus è una sorta di punizione, perché negli appartamenti non vigono le stesse regole e la vita è più autonoma. I ragazzi come noi non vivono negli appartamenti».

Dopo aver ricevuto questa spiegazione sul funzionamento dei centri d’accoglienza della Fondazione, chiediamo a B. di parlarci di Prince Jerry, di raccontarci che persona fosse e come avesse vissuto gli ultimi mesi di vita al centro.

«Jerry era una persona molto buona, molto calma, veramente speciale. Non parlava tanto. Non faceva casino. Era una persona che poteva essere definita “ben integrata”, che parlava bene l’italiano più di molti altri. Jerry è uno di quelli che si era dedicato molto al volontariato e alle attività del Campus e in seguito aveva ottenuto una borsa lavoro a cui aveva rinunciato poco prima di morire perché guadagnava molto poco rispetto alle prestazioni fornite. Il funzionamento della borsa lavoro prevede che per un lavoro le cui prestazioni corrispondono a un compenso pari circa a 1200 euro, ne ricevi, ad esempio, 600, vale a dire la metà. Quindi il risultato è che il lavoro non è solo una minaccia alla quale molti cedono, ma è anche un sistema di sfruttamento. Inoltre, dal momento in cui si attiva una borsa lavoro, la procedura prevede che la persona venga trasferita dal campus agli appartamenti. Ne consegue che se il lavoro viene interrotto la persona viene trasferita nuovamente nel Campus. Il lavoro che stava facendo Jerry era troppo pesante ed era pagato troppo poco, al punto che Jerry si era rifiutato di continuare perdendo il diritto all’appartamento. Quindi, la situazione di Jerry aveva subito un’inversione repentina. Dalla semi-autonomia dell’alloggio in appartamento, di nuovo nel campo comune. Questa situazione si era rivelata molto deprimente. Nello stesso periodo ha ricevuto la risposta negativa dalla commissione. Avere tutta questa negatività l’ha destabilizzato profondamente. A questo punto, non so dire se Jerry avesse davvero deciso di uccidersi o se sia stato un incidente. Io non posso affermare nulla. Soprattutto alla luce delle informazioni che posseggo. Secondo i suoi amici nigeriani si è suicidato. Comunque siano andate le cose, in quest’ultimo periodo era molto depresso, anche perché aveva trascorso più di due anni nella speranza che tutta la fatica, il volontariato, le lezioni d’italiano e le attività svolte lo avrebbero aiutato ad ottenere i documenti. Alla fine non è stato così».

La notizia del diniego della Commissione Territoriale, riunitasi nel giugno scorso, è arrivata solo in dicembre, ma appellandosi al valore non retroattivo della legge salviniana del nuovo governo giallo-verde, forse Jerry avrebbe potuto fare qualcosa. Ma è altrettanto difficile contrastare la percezione d’instabilità e precarietà a cui spesso è soggetta l’esistenza di un richiedente asilo di fronte a leggi sempre più restrittive e discriminatorie.

A sua volta la visione sottostante l’organizzazione delle attività di volontariato o la persuasione al lavoro gratuito, contrasta il principio per cui il lavoro debba essere uno strumento di emancipazione, utile a rendere autonoma la propria vita. Nel caso dei migranti, come di altre categorie di soggetti definiti “improduttivi”, il lavoro gratuito o volontario corre il rischio di una seria istituzionalizzazione che ne faccia un obbligo senza diritto di retribuzione. Per molti migranti il problema principale è quello di ritrovarsi privati di qualsiasi libertà di scelta rispetto a quali attività siano più utili al loro inserimento nel mondo del lavoro o alla qualità della loro vita.

Continua B.: «le attività cui abbiamo accesso riguardano lavori di muratura e imbiancatura, pulitura del verde e agricoltura. Tutti eseguiti all’interno del Campus. I lavori presso la struttura sono interamente gratuiti e si riceve solo il pocket money di 2 euro e 50 al giorno. Ci sono alcuni ragazzi che lavorano dalla mattina all’una e altri che lavorano dall’una alle 16 nel Campus. Altri che lavorano in agricoltura. Dopo i sei mesi di lavoro gratuito, se ci si rifiuta di lavorare con la borsa lavoro, la minaccia è che questo inciderà sulla possibilità di ottenere i documenti».

L’immigrazione, dunque, rischia di apparire come una colpa individuale che presuppone una fase di “espiazione”, per cui il concetto di “diritto” si confonde con quello di “merito” e per cui le forme di dissenso e d’opposizione sono severamente marginalizzate e depoliticizzate, oltre ad essere punite.

«Nel 2017 eravamo scesi in piazza per protestare contro le condizioni materiali della struttura, le quali sono rimaste identiche ad allora. Nulla è cambiato. Quando sono entrato in accoglienza non mi aspettavo di dover essere posto sotto controllo. Non ho molte parole da dire su questo modo di gestione, se non che sia un sistema elaborato per controllarci. Probabilmente se il sistema d’accoglienza non fosse così coercitivo e noi non così ricattabili protesteremmo molto di più, in primis contro le procedure per la richiesta d’asilo. Al momento, infatti, l’unica cosa che desidererei sarebbe che la procedura fosse più veloce, perché quest’attesa mi fa sentire bloccato qui, mentre vorrei continuare gli studi fuori dall’Italia». Nonostante questo, c’è necessità di continuare a protestare. «Dopo la morte di Jerry, alcuni ragazzi nigeriani hanno organizzato una protesta. Nonostante nessuno ne abbia parlato, una cinquantina di persone si sono raggruppate nel campus di Coronata per manifestare contro il sistema del campo, ritenuto responsabile della morte di Prince. Don Giacomo non era presente. Gli operatori hanno cercato di calmare i ragazzi».

Una riflessione al termine di quest’intervista che ridimensiona la narrazione della vita e della morte, in alcuni casi tragici, che hanno come protagonisti le persone migranti, e si mostra anche la parabola dell’obbligo all’integrazione, come condizione essenziale ed esistenziale soggetta a regole di normalità e produttività. Le ragioni che portarono alla protesta del 2017 avevano alla base una rivendicazione più generale. Proprio l’approccio costrittivo e il clima di costante sorveglianza e disciplinamento dell’organizzazione del Campus aveva azionato un meccanismo di rivendicazione negli ospiti che non accettavano più di essere inseriti in un meccanismo totalizzante. Molti di loro, dopo la protesta, ricevettero un primo richiamo dalla polizia, una misura pericolosa se si considera che al secondo richiamo si perde il diritto all’accoglienza.

Il caso degli ospiti della Fondazione Migrantes non è dissimile dagli ultimi avvenimenti che hanno interessato il nostro paese nell’approccio al migrante, accolto o clandestino che sia. La definizione arbitraria del concetto d’integrazione ci mostra come tale presupposto sia caratterizzato da modalità predominanti che devono rispecchiare i canoni di ordine, docilità, produttività del soggetto accolto, quasi come se il desiderio di migliorare le proprie condizioni d’esistenza, materiale e sociale, determinassero in automatico un meccanismo d’esclusione. Il tutto per nascondere la natura politica delle azioni stesse e negando l’impulso umano e intellettuale all’autodeterminazione. Ci troviamo davanti all’applicazione di una precisa logica che accomuna le nuove leggi in materia di immigrazione e di sicurezza in una stretta securitaria e sociale mirata alla selezione fra chi è assimilabile a un’ideale di normalità e produttività e chi, invece, in nome della mancata integrazione, deve essere punito, respinto ed espulso.

L’intervista si è svolta parzialmente in francese ed è stata tradotta dagli autori dell’articolo.