cult

CULT

Le trame del linguaggio

In “Linguaggi animali. Le conversazioni segrete del mondo vivente” (Nottetempo) Eva Meijer racconta diverse storie di animali che comunicano tra loro e con altre specie (inclusa la nostra), restituendo dignità e complessità a quello che si pensava fosse puro istinto

Ogni buco è un’impronta lasciata da almeno un’altra trama, che si estende al di sotto.

Reza Negarestani, Cyclonopedia

Parlare di linguaggio utilizzando il linguaggio, aspettarsi di poter definire il linguaggio attraverso se stesso, chiedere al linguaggio di parlare di sé e oltre sé, è un gesto certamente complesso, se mai possibile. Problema metalinguistico (autentico probállein: è difficile elucidare la questione proposta, gettata in avanti, circa quel che attende, irremovibile, proprio al di là e prima del linguaggio): si chiede in qualche modo alle parole di mutare specie, per farsi codice delle parole stesse. «Qui è difficile tenere, per così dire, la testa in su», scriveva a riguardo Wittgenstein in Ricerche filosofiche, «ci sembra di descrivere estreme sottigliezze, che tuttavia non saremmo affatto in grado di descrivere con i nostri mezzi. È come se dovessimo aggiustare con le nostre dita una ragnatela lacerata». Un compito questo che le dita umane, forse un po’ tozze, forse un po’ grezze, poco si prestano a svolgere. Rischiando di non venire a capo del bandolo della matassa, ma di rovinare il sottile intreccio, perché (anziché rinunciare all’impresa) non chiedere aiuto al ragno? Che di tessere e rammendare ha fatto, si può dire, la sua arte e il suo mestiere. Racconta Eva Meijer in Linguaggi Animali (nottetempo 2021) che l’aracnide non avrebbe probabilmente difficoltà nel venire incontro all’umano: capace di presentarsi mettendo in musica la propria identità (specie, sesso, scopo e intenzione) saprebbe liberare il povero bipede implume dal suo impiccio.

Ci si può fidare? È possibile prendere in parola il ragno? E il cane di prateria, la balena, la ghiandaia, la piovra e il cavallo? E l’ape? Grande pregiudizio è, infatti, che l’Animale non possieda linguaggio: sarebbe l’uomo (l’unico: per definizione, la definizione è al soggetto equiestesa) l’animale razionale, zoon logon echon nelle parole di Aristotele e, proprio in virtù di questa caratteristica, o di questo potere, si distaccherebbe dall’animalità (che, invece, è bestiale, se non stupida come una bestia, sicuramente muta come un pesce).

Grande pre-giudizio e grande pro-blema. Cerchiamo dunque, di nuovo, di rimuovere l’impiccio. Perché ciò che è pregiudizievole è ciò che viene prima del giudizio – che, tra parentesi, ancora per Aristotele, è la connessione (la symploché) di Soggetto e Predicato: a lui, che propriamente è il logos, pertiene il vero o falso. Un pre-giudizio sul logos che proprio il logos (e il vero) precede e che, tuttavia, ci dice che alla categoria de l’Animale non pertiene il linguaggio. E così alla categoria de l’Animale pre-clude la razionalità, l’intenzionalità, un’emotività che non sia irriflessa e inconsapevole, una socialità strutturata e, non ultimo, la dimensione politica. Perché, ancora da Aristotele, solo l’uomo è un animale politico: proprio perché con la parola sa esprimere e, dunque, giudicare cosa è giusto e cosa sbagliato. Ancora un po’ di pazienza, un ultimo giro di vite: lə altrə soggettività non-umanə, proprio perché apparentemente giudicare non sanno, sono espulsə dalla polis e relegatə alla categoria di Animale: categoria, che parola! Parola che ha a che fare col giudizio (questa volta in senso legale e giuridico) e col capo di accusa (tanto nessunə animale, avremmo capito arrivatə sin qui, potrebbe mai rispondere a tono e prender parola per difendersi davanti al foro).

Allora, dice ancora il pre-giudizio, non avrebbe senso prendere in parola il ragno – che non ha parola e, dunque, non può dare la propria parola. Sarebbe irresponsabile stringere accordi o patti con il ragno o, peggio, farsi dare una mano – una delle sue otto zampe – per riparare la serica rete che si è lacerata e che con le umane dita non si può aggiustare. Eppure, scrive Meijer nelle prime pagine di Linguaggi animali, è proprio «lo studio del linguaggio» che «impone il riesame e, là dove necessario, la correzione, dei pregiudizi dominanti. Dai quesiti dipendono le risposte che gli animali possono dare. Quando si parte dal presupposto che gli animali non abbiano linguaggi propri e non siano in grado di trasmettere significati, si condurranno ricerche probabilmente destinate a dimostrarlo» (p. 25). Prima di rimanere invischiatə nel circolo vizioso, rischiando di dimenarci senza risultati nel tranello della tela, è il caso di tendere orecchio allə altrə soggettività e alle loro forme di espressione. Potrebbero lasciarci senza parole.

Era questo il caso, per esempio, di Melville, che in Moby Dick, si interrogava non già sull’arto dell’artropode, ma sulla pinna d’un bianco cetaceo: «Più io considero questa coda poderosa, più devo deplorare la mia insufficienza ad esprimerla. A volte essa ha gesti che, quantunque aggrazierebbero di molto la mano dell’uomo, rimangono del tutto inesplicabili. In un branco numeroso, questi gesti mistici sono talvolta così notevoli che ho sentito di cacciatori che li hanno dichiarati simili ai gesti e ai simboli dei massoni, sostenendo che davvero in questo modo la balena parla davvero intelligibilmente al mondo…».

Per Meijer è particolarmente rilevante questo momento di incomprensione: attimo in cui l’umano ancora fatica a interpretare quel che purtuttavia gli è stato detto e allora tace e affina i sensi. Era successo pressappoco così, racconta l’autrice e ricercatrice olandese, fra il pappagallo cinerino Alex e Irene Pepperberg, la scienziata che aveva appreso proprio dal volatile quali domande porre, e come porle. Si erano così vicendevolmente educatə alle rispettive presenze, alle rispettive inclinazioni, desideri, capacità – e non ultimo, ovviamente, linguaggi, sino a produrre un nuovo idioma transpecifico, chiaramente differente dalla lingua madre di entrambə. «Quando Pepperberg e il suo assistente commettevano errori, Alex li correggeva. Ogni tanto si esercitava da solo. Una volta chiese a Pepperberg di che colore fosse lui: una domanda piuttosto esistenziale» (p. 29).

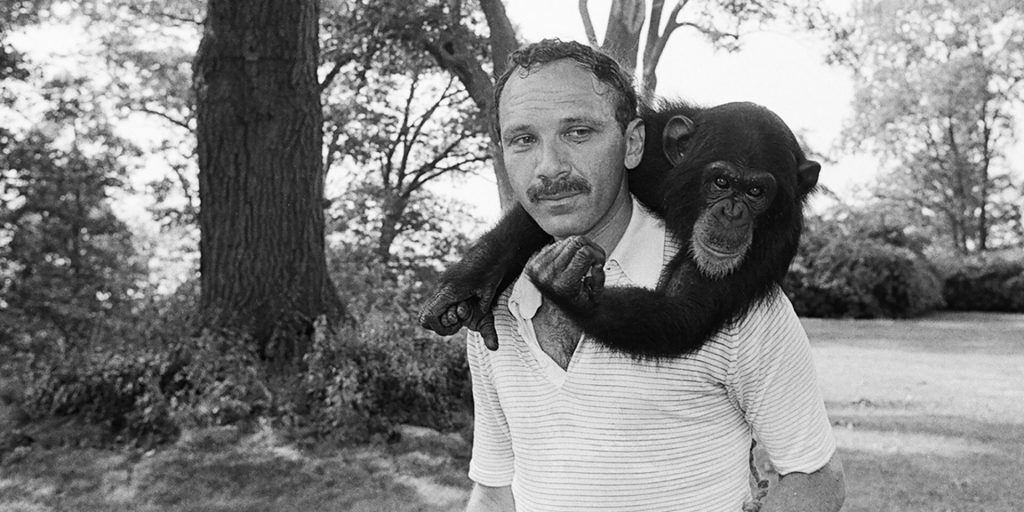

«La filosofia del linguaggio si è interessata poco o niente agli animali. È un peccato, perché il linguaggio può permetterci di capirli meglio, e loro possono permetterci di capire meglio il linguaggio» (p. 12). Tornando a Wittgenstein, e ai buchi di trama, si potrebbe dire che è proprio grazie all’altrə animalə che si comprende come il linguaggio sia dimensione condivisa, realtà collettiva – un fatto di somiglianze di famiglia (sì, anche coi ragni!) e non di rigidi compartimenti/comportamenti stagni. Continua Wittgenstein: «Invece di mostrare quello che è comune a tutto ciò che chiamiamo linguaggio, io dico che questi fenomeni non hanno affatto in comune qualcosa, in base al quale impieghiamo per tutti la stessa parola, ma che sono imparentati l’uno con l’altro in molti modi differenti. E grazie a questa parentela, o a queste parentele, li chiamiamo tutti “linguaggi”». In un modo forse simile, Derrida riconosceva dietro alla categoria Animale («l’Animale, che parola!»), un ideologema: che cosa avrebbero infatti in comune lo scimpanzé e l’anguilla, il beluga, la cincia e la blatta domestica?

«Il linguaggio può indurci in errore; la sua forma rende identiche cose che non lo sono. Prendiamo a esempio la parola “animali”: crea l’impressione che esista un confine tra gli esseri umani e tutti gli altri animali» (p. 18), avvisa giustamente Meijer. Esiste una linea che separa il linguaggio umano (quale, poi?) e la danza delle api – che comunicano alle compagne, muovendosi e scuotendo l’addome, natura, direzione rispetto al sole, distanza e grado d’interesse del cibo –, o i motivi scenografici che il calamaro dei Caraibi dipinge sul proprio dorso (può esprimere da un lato disponibilità sessuale alla femmina, dall’altro messaggi aggressivi agli altri maschi pretendenti), o ancora i fischi d’allarme del cane di prateria? Che, stando a Con Slobodchikoff, che ne ha studiato per anni la lingua, sarebbero in grado di combinare con grande maestria più segmenti vocali, sino ad articolare, per esempio, l’avviso “minaccia sconosciuta di forma ovale”…

Verosimilmente no. E, come indagare le modalità di coesistenza umano-animale porta a ridefinire più linee trasversali, anziché un insormontabile confine a dividere il sapiens da tutte le altre specie, così anche l’indagine dei giochi linguistici tra umani e animali potrebbe portare a rivedere tutta la sfera e la definizione del linguaggio tout court.

Un attimo di attenzione, ci domanda il ragno con cui stiamo re-intessendo la tela: parliamo di ridefinire, non semplicemente allargare, la nostra concezione di linguaggio. Più zampe e più arti devono sovrascrivere e sottoscrivere la tela (e il soggettile e il comune substrato vitale) – pena, altrimenti, rotture immedicabili da mani esclusivamente umane. Allo stesso modo – continua il ragno – va ridefinita, e non semplicemente allargata, anche la nostra concezione di soggettività, agency e agire politico.

Le api operaie si disperdono alla ricerca di un luogo in cui costruire un nuovo alveare; ciascuna si colloca nel posto prescelto, che segnala con una danza la cui intensità rivela la (giudicata) qualità dell’ambiente. «Le altre api possono seguirle verso luoghi migliori e danzare a loro volta. È un processo collaborativo», e di deliberazione, «alla fine del quale viene selezionato per l’alveare solo il luogo giudicato migliore di tutti» (p. 171). Del pari, i cervi nobili «iniziano a muoversi quando più del sessantadue per cento degli adulti si alza» (p. 209).

«Nel pensare al rapporto tra animali e politica, è importante osservare che la seconda non ha luogo soltanto nei consigli comunali e nei parlamenti. Esistono molte contro-pratiche diverse che sono considerate politiche, sia negli umani che negli animali, e che influenzano le forme ufficiali del processo decisionale» (p. 211). Ecco perché Jason Hribal si è fatto storico di soggettività resistenti e ribelli raccontandone fughe, richieste, assalti e boicottaggi – gesti di protesta non selvaggi né istintuali, ma risposta mirata (seppur spesso inefficace per la differenza delle forze in campo) a ben precise ingiustizie.

Ecco perché, rispetto a tentativi di mappare o classificare nuove comunità politiche a partire da termini e concetti elaborati nel contesto storico-istituzionale dello Stato-nazione occidentale, Meijer mostra più di qualche legittimo sospetto. Tentativi quali quello di Donaldson e Kymlicka, che ripartiscono gli animali non-umani in pieni cittadini (individui attualmente cosiddetti domestici e da reddito), stranieri naturalizzati (topi, piccioni, blatte e gabbiani, ma anche cinghiali: “antropizzati” e, dunque, con diritti di residenza, ma mai pieni cittadini) e comunità sovrane indipendenti (le nazioni altere e distanti dei selvatici).

Il rischio di tentativi di tal fatta è traslare – senza che la traduzione in altre lingue comporti potenzialità trasformative, rimaneggiamenti, imprevisti ed errori – elementi quali diritti positivi e negativi a comunità mantenute comunque silenziose, con poche chance di poter decidere in prima persona cosa rivedere (e come), e sin dove la politica possa evolvere. Esattamente, insomma, quello che accade allə umanə (cittadini, stranieri naturalizzati, migranti…) su cui corpi quelle stesse divisioni sono state costruite con noncurante naturalezza e, al contempo, inscritte con erpice kafkiano.

Un esempio forse più virtuoso, di cui si racconta in Linguaggi animali, è quello della riserva naturale di Bukit Timah a Singapore, che vede una convivenza ora pacifica, ora bellicosa, tra macachə e umanə. I geografi animali Yeo e Neo studiano il linguaggio che corre tra abitanti-macachi e abitanti-umani, per illustrare, e auspicabilmente elaborare, saluti, ritualità e pratiche condivise. «Una riflessione sulla forma da dare a queste interazioni, da un lato informandosi sul linguaggio dei macachi e dall’altro introducendo rituali politici, a partire dai saluti, potrebbe contribuire a creare un modello in cui sia i macachi che gli umani abbiano voce in capitolo» (p. 218).

Al termine del saggio di Meijer si osserva la tela in modo più chiaro: si è visto implodere e frammentarsi lungo innumerevoli linee di tensione il confine fra uomo e animale, parola e verso, pensiero e bestialità, linguaggio creativo ed espressione meccanica…

Dar fiducia al ragno…! Piccolo gesto che, ad ascoltare Derrida, «basterebbe a destabilizzare tutta una tradizione, a privarla dei suoi strumenti argomentativi di base». Secondo l’auspicio del filosofo francese, accade un po’ questo: se (o dal momento che) riconosco che questə animale parla, devo anche disconoscere la parola Animale, che racchiude/rinchude, come vuole una certa filosofia, un certo pensiero comune, una certa scienza e un certo modo di fare, oggetti prima che soggetti o al più soggettività mute: che ripetono a pappagallo o, nel migliore dei casi, scimmiottano. Devo, insegna sempre il ragno, revocare con la categoria Animale anche il capo di imputazione e la messa al bando, che ha sinora tenuto lontano questə animali dai processi decisionali, dalla rappresentanza, e dalla buona (e autodeterminata) vita. D’accordo, e sia – prendiamolə in parola, stringiamo questo patto multispecie: una promessa che include, si sa, anche la possibilità che la parola data venga meno. Non è la stessa lingua a dire che ogni tradere è anche tradire e che per questi sotterfugi e sottotrame, buchi e beanze, trame che tramano, procedono le storie? «L’animale ci guarda», diceva Derrida. E ci parla, e ci risponde, e ci fa rispondere. Ci ri/guarda e ci interpella. «E pensare (ri)comincia forse proprio da qui».