EDITORIALE

La sfida post-elezioni

L’esito delle elezioni ha confermato i pronostici: l’astensionismo aumenta, il voto è sempre più volatile e lo scollamento tra le piazze e la rappresentanza politica sempre maggiore, mentre la guerra bussa alle porte dell’Europa

L’Italia, dopo le elezioni politiche, è in attesa della formazione del governo più a destra della sua storia. Nonostante il washing che la stampa e la televisione nazionale stanno cercando di fare di Giorgia Meloni, non si possono non cogliere i tratti di estrema destra del suo programma, ben presenti nel simbolo del suo partito.

In questo senso, la destra di Meloni è vecchia e nostalgica, in continuità con l’estrema destra che ha impunemente supportato la strategia della tensione e non ha mai esplicitamente ripudiato il legame con la dittatura fascista. Ma la destra di Meloni è anche nuova, con forti legami europei e internazionali, parte di quel ciclo politico reazionario che ha subito una battuta di arresto con la sconfitta di Trump, ma il cui progetto non è fallito.

In Europa questo blocco si sta consolidando intorno a tre questioni chiave: la difesa dei confini contro la cosiddetta “sostituzione etnica”, la centralità della nazione contro il “globalismo” e la famiglia tradizionale contro la “teoria gender”.

Lo spostamento verso l’estrema destra del voto esiste, ma è un rimescolamento quasi del tutto interno alla coalizione di centro-destra.

Infatti, nel 2018 la coalizione di centro-destra ha avuto 12.152.345 voti, mentre nel 2022 ne ha ricevuti 12.283.222, una differenza di soli 130.877 voti. Lega e Forza Italia perdono rispettivamente più di tre milioni e più di due milioni di voti, mentre Fratelli d’Italia ne guadagna quasi sei.

Il vero vincitore delle elezioni è, in realtà, l’astensionismo, mai così alto nella storia della Repubblica. Nel 2022 ha votato solo il 63,9% della popolazione, mentre nel 2018 votava il 72,9%, e nel 2013 il 75,2%. Un calo così grande, nove punti percentuali, in meno di cinque anni non si era mai registrato. Nel sud del paese e nelle isole vota poco più di una persona su due, le donne votano meno degli uomini e sono pochi i giovani che si recano alle urne.

L’astensionismo può essere letto come un’azione di protesta contro questo sistema o di mera indifferenza, o può coniugare entrambi gli aspetti, ma sicuramente esprime un profondo disincanto e disillusione nei confronti del sistema partitico e della democrazia rappresentativa.

Quindi il voto a Meloni è sì un voto di destra, e anche di estrema destra, ma è anche un voto profondamente post-ideologico e volatile, basti ricordare che nel 2018 il Movimento Cinque Stelle aveva raggiunto il 33% delle preferenze, l’anno successivo alle elezioni europee era la Lega a raggiungere quasi il 29% dei consensi, oggi entrambi in caduta libera.

Le persone che hanno votato Meloni più che sposare tutti i suoi valori spesso abbracciano una logica dell’indifferenza verso un’offerta politica piatta e lontana dai bisogni reali. Così spesso possiamo sentir commentare: «abbiamo provato tutti, perché non provare anche lei».

Frase che esprime bene la profonda spoliticizzazione in atto nella nostra società, dove i richiami ai valori antifascisti della nostra Costituzione, urlati soprattutto dalla coalizione di centro-sinistra durante la campagna elettorale, sono caduti nel vuoto. La qualcosa rafforza però questo scivolamento verso destra.

Se facciamo lo stesso conteggio per numero di voti e non per percentuali con la coalizione di centro-sinistra e dei Cinque Stelle, la situazione è drammatica. I Cinque Stelle perdono quasi sei milioni e mezzo di voti, ma al contempo si presentano come un partito più coeso e con una prospettiva politica più chiara rispetto a cinque anni fa.

Rimangono il primo partito al Sud, rivendicando la centralità programmatica del Reddito di Cittadinanza, del salario minino e di politiche mirate a ridurre disuguaglianza e povertà, candidandosi a leader dell’opposizione sociale.

La situazione è decisamente più problematica per il Partito Democratico, il quale continua a perdere voti anche nelle sue roccaforti più forti come la Toscana e l’Emilia Romagna, riuscendo a vincere solo 12 seggi uninominali tra Camera e Senato. Un partito in piena crisi esistenziale che rischia di implodere, seguendo la scia del Partito Socialista francese.

Non va meglio per gli altri partiti della sinistra radicale che sono divisi tra alleanze scomode con i nostrani progressisti neoliberali o con nostalgici confusi sull’invasione russa in Ucraina. Questo arco bifronte, o trifronte se volessimo includere Renzi e Calenda, delle opposizioni parlamentari è diviso e incapace di fare fronte comune contro il prossimo governo.

Un governo con numeri così forti, 234 seggi su 400 alla Camera e 115 seggi su 206 al Senato, in effetti, non si vedeva dai tempi d’oro di Berlusconi. Eppure rischia di essere un governo debole da un punto di vista della proposta politica.

Così come fu per i Cinque Stelle, infatti, Fratelli d’Italia è un partito cresciuto troppo in fretta che nelle sue fila conta poche persone formate per la dirigenza e molti indagati per reati legati alla criminalità organizzata. Le attuali fluttuazioni sulla formazione del governo sembrano confermare questa diagnosi e le indecisioni sul Ministero dell’economia ci parlano di un progetto politico dai confini non sempre chiari soprattutto per ciò che riguarda i suoi rapporti con l’Unione Europea.

Un progetto per l’Unione Europea però Meloni ce l’ha: contribuire alla crisi della democrazia liberale in corso, portando il modello della democrazia illiberale e autoritaria nel cuore dell’Europa occidentale.

Eppure nella nostra società sono forti le istanze trasformative e per una democrazia radicale. Solo due giorni prima delle elezioni lo sciopero per il clima ha invaso le piazze del nostro paese e qualche giorno dopo lo ha fatto il movimento transfemminista Non Una di Meno. Questo ci parla di un profondo scollamento tra le piazze e la rappresentanza politica, che non si colma semplicemente con qualche candidatura nella sinistra radicale o con accordi che si sciolgono subito dopo il voto.

La guerra che incalza ai confini europei ci impone nuovi processi di convergenza che mettano in crisi le nostre coordinate e costruiscano intersezioni inedite. Per questo è un bene che sia tornata la parola pace nel dibattito pubblico, ma in questa diatriba del tutto politicista su quali e quante bandiere portare, questa manifestazione rischia di perdere tutto il suo valore prima di essere organizzata.

Mentre le manifestazioni nazionali del 22 ottobre a Bologna e del 5 novembre a Napoli sono convocate non semplicemente dietro uno slogan ma dentro a un lento processo, che dalle porte della fabbrica Gkn in lotta dall’anno scorso, ha attraversato i campeggi e festival estivi, intrecciando le istanze dei Fridays for future e dei tanti e molteplici collettivi ambientalisti, transfemministi e Lgbtquiap+.

Questa è la sfida che abbiamo di fronte: come costruire alleanze ampie, pronte a compenetrarsi, senza cancellarsi o sovrapporsi però capaci di incidere nei processi reali? Come tenere insieme rivendicazioni ambientali, per un lavoro degno e transfemministe capaci di parlare oltre sé? Una sfida che deve oltrepassare l’autunno.

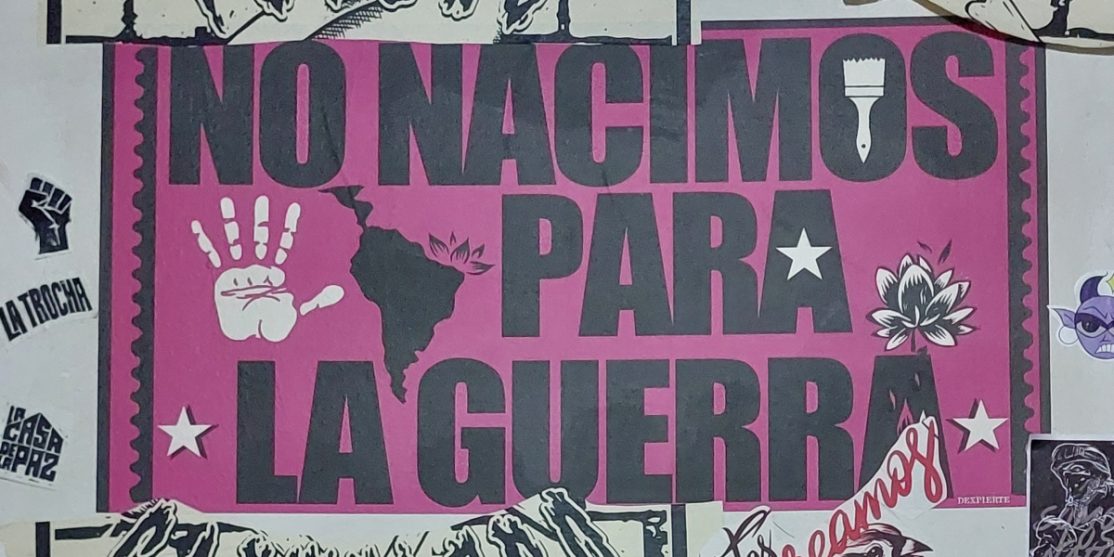

Immagine di copertina da Flickr