MONDO

Gli eritrei della Diciotti: un po’ di storia per Salvini e i “portavoce” 5S

Il Ministro del’Interno leghista li ha definiti “irregolari”. Mauro Coltorti, portavoce 5S, ha affermato che in Eritrea e in Etiopia “non si muore di fame e non si vive male”. Dietro la propaganda del governo, però, ci sono guerre, torture, leva a tempo indeterminato e affari di “imprenditori” italiani. Compreso qualche ex esponente leghista.

La fotografia delle persone schierate sul ponte della nave Diciotti mostra volti immediatamente riconoscibili: sono eritrei la maggior parte degli uomini e delle donne salvate in mare e trattenute sulla nave da una decisione del Ministro dell’interno, che per questo motivo è indagato dalla procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio.

Senza voler avallare le logiche perverse della distinzione tra richiedenti asilo legittimi, migranti economici, irregolari e quant’altro – che occultano da un lato le responsabilità occidentali nei contesti di partenza (land grabbing, sfruttamento di risorse da parte delle multinazionali, conseguenza del colonialismo) e dall’altro il diritto alla mobilità come valore universale – è necessario sottolineare le caratteristiche della particolare situazione di coloro che provengono dal piccolo Stato del Corno d’Africa.

La pace siglata da poco più di un mese tra Eritrea ed Etiopia prova a riportare sui binari del dialogo una situazione da anni sospesa in uno stato intermedio tra pace e guerra. Un limbo in cui il conflitto armato sarebbe potuto riesplodere da un momento all’altro. Il neo-premier etiopico Aby-Ahmed ha posto la firma in calce a un trattato di pace che riconosce all’Eritrea i territori contestati, accettando in questo modo le risoluzioni internazionali al termine del conflitto del 1998-2000, che aveva provocato decine di migliaia di morti e deportazioni di cittadini originari dell’altro Paese.

Pochi giorni dopo l’accordo, le comunicazioni, i rapporti diplomatici e i trasporti tra i due Paesi sono stati riattivati. Tuttavia, le condizioni interne all’Eritrea non sembrano condizionate in positivo da questo nuovo accordo: resta il servizio militare obbligatorio – dai 18 ai 50 anni per gli uomini e dai 18 ai 40 per le donne – istituito dal governo all’indomani della guerra del 1998-2000. Questo servizio che di fatto è a tempo indefinito viene chiamato tecnicamente come un “servizio civile”. I “giovani” sono impegnati nel servizio di leva, che non consiste solo nell’addestramento militare, ma anche nella costruzione di infrastrutture. Una sorta di lavori forzati retribuiti con una paga di poco più di 25$ dollari al mese. Meno di uno al giorno.

Ogni deviazione dalle regole, ogni minima forma di dissenso viene repressa con punizioni corporali: torture che portano nomi italiani a segnare un continuum di violenza che è anche memoria implicita del dramma del colonialismo. Un’altra pena possibile è la reclusione nelle famigerate carceri sotterranee nelle zone desertiche del Paese, tra i luoghi più caldi del pianeta.

Tra il 2001 e il 2004, mentre viene lanciata una campagna militare volta al trasferimento nei giovani (la generazione detta warsay, letteralmente “la mia eredità”) dei valori della generazione dei guerriglieri, il Paese subisce una decisa svolta autoritaria. Nel giro di qualche anno, una serie di arresti di personalità politiche non in linea con la posizione del presidente Issaias Afewerki, rappresentano l’inizio di una nuova fase di violenza di Stato.

Nel 2006, il patriarca della chiesa ortodossa viene tratto in arresto per aver rivendicato la supremazia in questioni teologiche. Le minoranze religiose vengono messe al bando. Anche a livello transnazionale, il governo esercita un certo potere di minaccia, spiando e perseguitando gli emigranti. Le opinioni antigovernative sono riportate facilmente grazie a un sistema di delazione che in molti casi divide perfino i gruppi familiari e che non si limita certo al territorio nazionale: le spie governative sono presenti in tutti i luoghi della diaspora, in un tentativo estremo del partito di controllare il dissenso oltre i confini dello Stato.

Difficile pensare che, all’indomani del nuovo trattato di pace tra Eritrea ed Etiopia, vi sia un immediato miglioramento di queste condizioni: non ci sono notizie della revoca del servizio militare né dell’abbassamento del livello di repressione. Moltissimi eritrei della diaspora dichiarano che il possibile rientro nel Paese dipende dalla morte di Afewerki e dalla caduta del suo governo. Prima è impossibile.

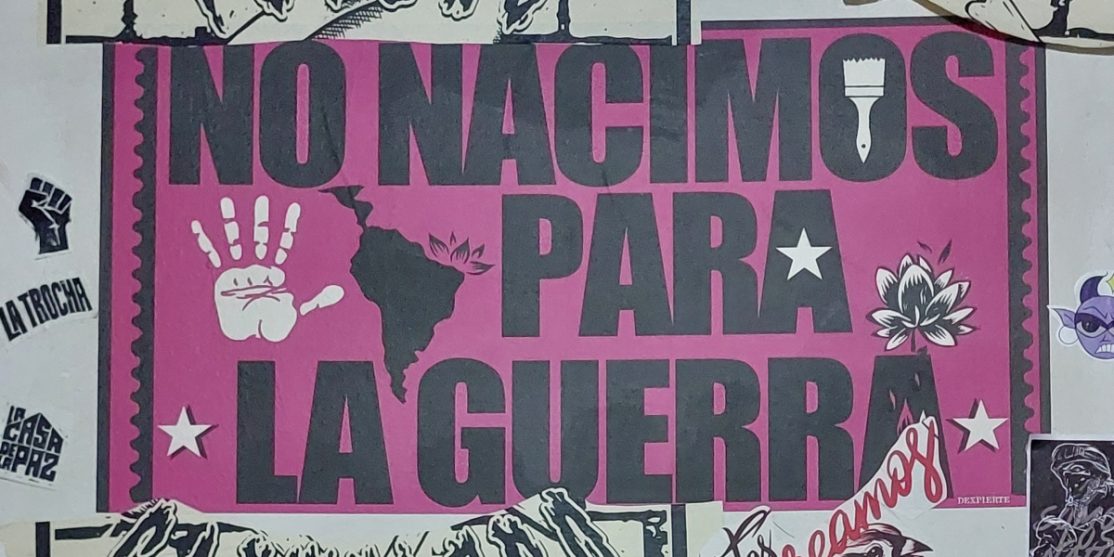

L’istituzione del servizio militare veniva giustificata con la necessità di preservare l’indipendenza nazionale, raggiunta nel 1993, da possibili nuovi attacchi militari da parte dell’Etiopia. Nei trent’anni precedenti, la lotta di liberazione dell’Eritrea si era accompagnata da speranze rivoluzionarie che avevano attirato l’attenzione dei movimenti di contestazione di tutto il mondo: in una cornice ideologica maoista, il Fronte Popolare di Liberazione dell’Eritrea aveva fortemente inquadrato la propria lotta in una prospettiva anti-imperialista e anti-colonialista, radicandosi nelle masse, soprattutto in quelle rurali.

Al raggiungimento dell’indipendenza, formalizzata con un referendum nel 1993, il partito aveva interrotto i rapporti con l’FMI, la Banca Mondiale e molte ONG. Il motivo era di evitare quei rapporti che in altri luoghi dell’Africa avevano riportato sotto il giogo dei Paesi occidentali, attraverso il meccanismo del debito e degli aggiustamenti strutturali imposti ai Paesi indigenti, quegli Stati che avevano raggiunto l’indipendenza. Le riforme agrarie, così come le politiche volte alla creazione di una parità di genere (divorzio, proibizione delle mutilazioni genitali femminili) progettate nei protogoverni delle aree liberate prima dell’indipendenza sembravano veramente disegnare un modello affascinante (tutti ricorderanno la figura del guerrigliero eritreo in Sud di Gabriele Salvatores, che racconta la battaglia di indipendenza del proprio popolo in un seggio occupato nell’Italia meridionale).

La questione eritrea ha però radici molto profonde e cause estremamente complesse: il piccolo Stato del Corno d’Africa era infatti stato annesso allo Stato Federale Etiopico nel 1950, con una risoluzione ONU che provava a risolvere una situazione di vuoto nata dopo la dissoluzione del colonialismo italiano nel 1942. All’Eritrea era stata concessa un’autonomia nel campo degli affari interni, delle politiche scolastiche e nell’uso della lingua tigrina e della bandiera eritrea. Tale autonomia fu violata nel 1961 dall’imperatore Haile Selassie I. Quell’anno ebbe inizio la lotta di indipendenza con la formazione del primo Fronte di Liberazione dell’Eritrea, che sarà poi sconfitto negli anni Ottanta dal Fronte Popolare di Liberazione nato nel 1974 da una scissione del primo. Dal 1974 si sono intrecciate due tipi di azioni politiche: la guerra di indipendenza e la lotta contro il regime filosovietico del Derg, installatosi quell’anno in Etiopia sotto la guida di Menghistu Haile Mariam.

Per l’Etiopia, all’epoca come oggi, la questione eritrea rappresenta ben più di un fattore territoriale: l’Eritrea rappresenta l’unico possibile accesso al mare – con i porti di Assab e Massawa – e alle sue risorse. A ciò si lega una questione simbolica che è alla base delle ideologie nazionaliste dei due Paesi e che ha che profondamente a che fare con il lascito coloniale italiano: l’Eritrea è storicamente parte dell’Etiopia per i nazionalisti etiopici, mentre l’Eritrea è storicamente indipendente per i nazionalisti eritrei. Storici e intellettuali, sia locali che non, dibattono da anni su questo punto, piegando le interpretazioni storiche ai propri posizionamenti ideologici.

Il problema è che, dal punto di vista storico, entrambe le affermazioni sono vere e false allo stesso tempo: l’Eritrea, per come è oggi composta, non esisteva prima del colonialismo italiano e parte dell’altopiano centrale eritreo era stato effettivamente parte dell’Impero etiopico, erede del vecchio regno di Aksum, per molta parte della storia, come dimostrato dall’affinità linguistica, sociale e religiosa tra gli eritrei e gli etiopici della religione del Tigray. Il resto dell’Eritrea, vale a dire le aree dei bassopiani, era molto più legato ai regni sudanesi, con i quali condividono la fede musulmana e le lingue del ceppo nilotico-sahariano. Lo stesso porto di Massawa era appartenuto all’impero ottomano fino al 1865 quando passò sotto l’egida egiziana sino alla conquista italiana. L’altopiano centrale era appunto l’unica area effettivamente legata al potere imperiale etiopico, soprattutto dopo la riconquista dei territori del Mereb Melash (le terre oltre il fiume Mereb, per uno sguardo orientato da Sud verso Nord) a opera di Atse Yohannes IV (1871-1889).

Fu l’Italia ad accorpare queste diverse province e popolazioni sotto un unico potere centrale. Nel periodo coloniale, soprattutto nel Novecento, si creò un’ideologia eritrea unitaria basata su una produzione identitaria di differenziazione con gli etiopici: l’Italia impiegò soldati eritrei, gli ascari, anche nella guerra con l’Etiopia; se in un primo momento impose l’amarico, la lingua ufficiale etiopica, come lingua veicolare, nella fase fascista privilegiò il tigrino e l’arabo, dichiarando l’amarico una lingua “non eritrea”. Quello linguistico è un elemento fondamentale della produzione della differenza tra le due aree.

Ancora oggi gran parte del discorso nazionalista eritreo si basa sull’idea di indipendenza e sulla differenza con gli etiopici – soprattutto di etnia amhara e tigrina con le quali corrono le maggiori affinità – sostenuta dall’idea che la colonizzazione italiana avrebbe prodotto una civilizzazione che li differenzierebbe dagli “arretrati” etiopi. Un periodo importante in questa costruzione è proprio il periodo coloniale, in cui la costruzione di infrastrutture attrasse manodopera dal Tigray, i cui migranti vennero descritti come shifta (criminali, vagabondi, banditi) e parassiti (le fonti storiche non riportano tuttavia nessun “è finita la pacchia” da bocca eritrea…).

Quando i fronti eritrei combatterono contro il regime etiopico del Derg, non la intesero solo come una lotta politica, ma come una questione nazionale che aveva a che fare con l’occupazione etiopica vista come una potenza straniera e dunque inquadrata in una prospettiva antimperialista – sebbene negli anni Ottanta fu decisiva l’alleanza tra il Fronte Popolare di Liberazione dell’Eritrea e il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray in funzione antiderghista.

Il partito al potere oggi in Eritrea altro non è che il Fronte Popolare, che, nel 1994, a Nakfa, mutò nome in PFDJ (People’s Front for Democracy and Justice). Il partito è rimasto congelato in quell’identità guerrigliera della lotta di liberazione, rimasta l’unica sua fonte di legittimazione: la repressione di ogni forma di dissenso, la leva militare di fatto illimitata, i lavori forzati, gli arresti arbitrari hanno creato un’aura di terrore intorno alla vita quotidiana degli uomini e delle donne d’Eritrea. E nessun colpo di bacchetta magica è seguito ai nuovi accordi con l’Etiopia.

I sovranisti nostrani e/o supporter salvinisti ignorano la percentuale di responsabilità italiana in questa vicenda, che non si dispiega soltanto nel lascito coloniale, ma continua fino a oggi con rapporti diplomatici ed economici tra l’Italia e il regime di Issaias Afewerki, capo del Fronte Popolare di Liberazione e premier dal 1993. Basti citare il caso di Piergianni Prosperini, ex esponente di Lega e di Alleanza Nazionale, assessore regionale lombardo nella giunta Formigoni, che ad aprile 2015 è stato condannato a 4 anni per traffico illegale di armi verso l’Eritrea. E ancora, in un’inchiesta di Fabrizio Gatti e Claudio Pappaiano sull’Espresso del 2009, si raccontano i rapporti dell’imprenditoria italiana (spesso più che in odor di camorra), sotto il governo Berlusconi, con Issaias Afewerki, il quale si mostrava ben contento dei respingimenti dei rifugiati eritrei presso la Libia, dove poteva controllarli meglio:

“Dai progetti di Italcantieri gestiti da uomini in affari con Paolo Berlusconi, il fratello, agli imprenditori casertani in contatto con prestanome dei casalesi. Dagli aerei da ricognizione della Oma Sud di Capua, in Campania, alla produzione di stoffe e camicie del gruppo Zambaiti di Bergamo. Dalle trattative di Comunione e Liberazione ai villaggi turistici costruiti dai militari ai lavori forzati. Dall’assessore di centrodestra alla Sicurezza e al Turismo della Regione Lombardia, Piergianni Prosperini eletto per Alleanza nazionale (‘Sono stato nominato colonnello dell’esercito eritreo e ne vado molto orgoglioso’) agli aiuti di centrosinistra della Regione Toscana. Dai venti pescherecci ‘multiuso’ partiti dai cantieri di Ancona alla Cmc di Ravenna, grande azienda di costruzioni legata alle coop. Fino al finanziamento di 122 milioni di euro in quattro anni concesso il 7 settembre dalla Commissione europea grazie alla mediazione italiana.”

Strane alleanze, trasversali, tra un presidente che si dichiarava “anti-imperialista” e frange della destra conservatrice italiana. Scrivono ancora Gatti e Pappaiano:

Altro incontro il 9 luglio tra Yemane Ghebreab, il consigliere politico inviato a Milano dal dittatore, e Robi Ronza, tra i fondatori del meeting di Rimini di Comunione e liberazione e ‘ministro’ degli Esteri del governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Cielle difende i diritti umani in Eritrea? “Dal colloquio è emerso il forte interesse dell’Eritrea a rinnovare i rapporti… a partire dallo sviluppo delle relazioni economiche e culturali”, annuncia l’agenzia Lombardia notizie: “Seguirà una presentazione a Milano delle prospettive di investimento in Eritrea, dove già operano con buoni risultati diverse imprese lombarde”. Una di queste è il gruppo tessile di Giancarlo Zambaiti di Leffe (Bergamo). Un gruppo che rifornisce i grandi marchi della moda e ha puntato sull’ex colonia. Il cotonificio Barattolo vicino ad Asmara comprato per un dollaro dal governo e trasformato nella Za.Er. Sessanta milioni investiti con il contributo pubblico della Simest, la finanziaria del ministero dello Sviluppo economico. Fabbrica con standard europei. Cinquemila camicie prodotte al giorno a costi di manodopera locale. E una trattativa su più tavoli per far accogliere la dittatura comunista tra i 154 Paesi del Bureau International d’Expositions a Parigi, il salotto del commercio internazionale che sceglie la sede dell’Expo. Il 31 marzo 2008 il rappresentante del regime ricambia il favore e vota per Milano 2015. In Eritrea la Cft food technology di Parma, attraverso la Rossi&Catelli, gestisce due fabbriche per la produzione di passata di pomodoro e di purea di banana. Italcantieri, fondata dalla famiglia Berlusconi, è invece ferma alla progettazione di un migliaio di appartamenti ad Asmara. Anche questo incarico viene finanziato con soldi pubblici della Simest. Per la costruzione, però, il regime sceglie imprese più convenienti in Corea del Sud. Le società in Eritrea appartengono tutte al governo.

Così altri soldi pubblici per un milione di dollari della Simest finiscono nel capitale con cui la Hidri Trust Fund, cassaforte della dittatura, crea la Technobrake, una joint-venture nella meccanica con le torinesi Emmerre srl, Valmichele & Bernardo e la Domino Consulting di Vicenza. Altri euro della finanziaria pubblica italiana sono impiegati per avviare i progetti tra la Piccini spa, che a Perugia produce gru e macchine per l’edilizia, e il Wefri Warsay Ikaalo Comilitaristruction, una sigla governativa che prende il nome dalla campagna di rastrellamento forzato di migliaia di giovani per il servizio militare a tempo indeterminato e per i lavori forzati del servizio civile. La Cmc di Ravenna firma la costruzione dell’Asmara Palace Hotel. Costo: 34,2 milioni. Un progetto ora concluso, nato in joint-venture tra la Cmc, il governo e la Red Sea general import-export, fondata a Busto Arsizio (Varese) da Tuolde Tesfamariam, 61 anni, sostenitore del regime in Eritrea e della nuova Democrazia cristiana in Lombardia. Questa la missione della Cmc, secondo il suo sito: “Sviluppare la democrazia…”. Perfino la Cisl spende 508 mila e 991 mila euro per rafforzare i diritti umani e il ruolo del sindacato in Eritrea: in realtà i due progetti rafforzano solo il Ncew, l’unico sindacato di regime […] Tra i nuovi progetti sul Mar Rosso, a Sud di Massawa, l’hotel di Ghelalo è per ora una cattedrale nel deserto. L’hanno tirata su i profughi eritrei rimpatriati dalla Libia nel 2004 con voli pagati dall’Italia: “Ghelalo è stato costruito da 450 prigionieri sotto il sole dall’alba al tramonto. Venivamo bastonati come asini”, racconta un sopravvissuto ora in Europa: “Mancavano perfino pane e acqua. Ci sentivamo sepolti vivi”. Ma la concorrenza a Sharm el Sheik di Afewerki e i suoi amici italiani sta per cominciare. Afronine, un’agenzia di viaggi di Porta Venezia a Milano, vende per Capodanno una vacanza proprio a Ghelalo: 1.425 euro, il prezzo di 14 notti nell’hotel dell’orrore.

Matteo Salvini all’epoca era già in politica da tempo e una parola contro questa “pacchia” non l’ha mai pubblicata sugli account Twitter e Facebook da cui detta l’agenda mediatica e politica italiana. Mai una parola sul colonialismo e sulle sue forme attual. Proprio lui che si dice sovranista fino al midollo.

Tutti quei volti di eritrei ed eritree sul ponte della Diciotti, sulle cui vite si gioca la propaganda salviniana, non hanno lingua per raccontare queste storie, che forse conoscono solo in parte. Quando ci penso, mi vengono in mente le parole di un eritreo, ad una riunione dei partiti di opposizione anni fa a Roma quando si discuteva di permessi di soggiorno e sbottò “gli italiani ci sono stati 50 anni in Eritrea e nessuno gli aveva mai concesso un permesso di soggiorno”.