cult

CULT

Da un (sintomo) sospetto all’altro

Ne “La ballata del mangiatore di cervella”, recentemente pubblicato da Orthotes, Sergio Benvenuto ripercorre la storia del “Professor Brain” che fu in analisi con Ernst Kris negli anni Trenta e di cui lungamente parlò Lacan. Al fondo di questo avvincente caso clinico scritto alla maniera di un “giallo psicoanalitico” c’è il problema di che cosa voglia dire “cibarsi di idee altrui” e l’inevitabilità del furto del significante

«L’uomo al quale non riesce qualcosa preferisce addebitare questo suo insuccesso alla cattiva volontà di un altro anziché al caso. La sua irritazione si mitiga al pensiero che alla base della cattiva riuscita vi sia una persona e non una cosa; infatti di una persona ci si può vendicare, mentre bisogna ingoiare le nequizie del caso», scrive Nietzsche nel primo volume di Umano, troppo umano. Sfogo del malumore, il titolo sotto al quale è registrato l’aforisma (§ 370). Ed è proprio a partire da uno sfogo – un atto rivelatore o acting out,confessato a posteriori all’analista, o la pustola-dartre che infiora il volto, come traccia enigmatica che affiora oltre il dire –, che si dipana la Ballata del mangiatore di cervella. Kris, Lacan e l’eredità freudiana di Sergio Benvenuto (Orthotes, 2020).

A partire anche da un insuccesso o, se si vuole, da un malumore: dall’impossibilità, o frustrazione, di non riuscire a produrre altro che plagio e scarto, vissuta dal ribattezzato Professor Brain, scholar comparso nel giornale clinico di Melitta Schmideberg prima, di Ernst Kris poi, e infine rimasticato da Lacan (negli Scritti e in alcuni Seminari). Plagio che ruota attorno all’ingoiare: le aspre nequizie del caso, se non le più fresche, sapide e speziate cervella. Si dovrà infatti ben mangiare, come vuole l’adagio derridiano rimarcante l’impossibilità di sfuggire all’eterotrofia. Tanto che rifiutarsi di ingollare idee altrui (nel timore di presentarle come proprie, di non saperle o poterle padroneggiare, di guastarsi la bocca, o di esserne indegno, anzi autentico ladro), significa solo rimandare la divorazione, posticipare il pasto e reindirizzare la fame, affondando poi le fauci altrimenti, in altre menti.

Sin dalle prime pagine del saggio di Benvenuto ci si presenta un compiuto (cruento?) delitto, di cui però andrebbero ricomposte le parti, assegnati i brani, riascoltate le voci. Abbiamo, insomma, un’insoddisfazione: qualcosa di rimasto incompleto, o un desiderio mancato. E una consequenziale fagocitazione (materiale, metonimica, metaforica?) avvenuta. Più carnefici e più vittime – ruoli non sempre facilmente ripartibili. E così Benvenuto riprende il gioco delle parti, prestando orecchio e sguardo, oltre che alla testimonianza rimasta su carta, all’ultima voce che a questo racconto ha dato corpo, mettendosi all’ascolto di cosa abbia da dire il testimone Lacan: deposizione sì di seconda mano, ma porzione tra tutte più fresca – da decidere però se altrettanto imparziale. Si apprenderà allora, passo dopo passo, la storia (Reale? Immaginaria? Simbolica?) del Professor Brain; il quale lamenta di non poter pubblicare, di non riuscire a realizzare la sua carriera scientifica, cui pur brama e aspira, in quanto roso, o meglio, morso, dall’idea che tutto ciò che pensa, che scrive e che dice sia stato sottratto ad altri – da lui soltanto fatto in brani, al più malamente ricomposto.

Tornando, per un attimo, a Umano, troppo umano (§ 345), quasi rimaneggiamento di una «scena da commedia che accade nella vita: qualcuno trova un’opinione acuta su un argomento, e vorrebbe esprimerla. Ora, in una commedia, si ascolterebbe e si vedrebbe come egli cerchi a vele spiegate di arrivare al punto […], come egli spinga continuamente il discorso verso una sola meta, perda talvolta la direzione e la riconquisti, e infine trovi il momento: quasi gli manca il fiato – ed ecco che un altro gli toglie l’osservazione di bocca. Ora che farà?». Ora che farà? Il Professor Brain si presenta come reo di furto e scasso della scenetta nicciana, con le grinfie gonfie del guadagno altrui. Ma lamenta anche – circonvoluto come le cervella che si mangia – di essere rimasto a bocca vuota, non volendo o potendo, in buona fede, dare in pasto al pubblico intuizioni non sue, ma di un collega che avrebbe de/predato. Circolo vizioso, dunque, impasse, passo della negazione o negazione del passo, irritazione che pur bisogna mandar giù, come un boccone amaro, appunto.

Brain sul divano di Kris si denuncia plagiario (vedremo presto, con il progredire delle indagini, che non è propriamente così, che le idee di Brain sono piuttosto sue proprie); il che arresta ogni possibile passo verso l’eccellenza nel mondo scientifico – o, invece, verso il mangiare idee di altri? Eppure (o quindi?), lasciata la seduta e gettatosi alle spalle la confessione, si reca in un ristorante esotico e un poco fumoso, forse defilato, dove consuma (o legge di, o si immagina) un piatto di cervella.

Bisogna ingoiare le nequizie del caso o più che altro sorbirsi, tutta d’un fiato, la consapevolezza improvvisa di un malinteso, di non aver as/saggiato a fondo: perché durante la seduta, Brain e Kris avrebbero anche studiato assieme i testi a motivo del contendere, e l’analista si sarebbe accorto che plagio non si dava. Nessun esproprio, nessun furto di identità/proprietà intellettuale; anzi, è proprio perché il paziente considera di valore e pregio solo le intuizioni altrui che il collega diviene, intravisto da quest’occhio distorto, immagine speculare sempre mossa in «un’attività in anticipo sulla sua» (Lacan, Il Seminario, Libro I, Einaudi 2014, p. 219). Ogni buona pensata, insomma, è per Brain troppo buona, taglio eccessivamente pregiatoper essere considerato della sua stessa fattezza e schiatta; pensata, allora, espulsa fuori di sé, alienata, per essere infine s/membrata come offerta (o strappata) da altri; quasi quale il narratore proustiano, forse anche il paziente di Kris, indirettamente analizzante di Lacan, rimira solamente ciò che è altro e altero, come ammirando le membra finché queste risultano indisponibili, non accessibili, esterne ed estranee. Per non consolarsi, però, nel calore d’un infuso di tiglio né nell’aroma di una qualche madeleine (perduta perché sempre ritrovata, ritrovata in quanto per sempre perduta), bensì con fragranti cervella.

Così, da impunito e un po’ pavido ladro, il Professor Brain risulta, a un più attento esame, antipodale, inconsapevole vittima di ruberie inconsce. È il collega ad essersi alimentato delle sue idee, che egli, temendo di non poter padroneggiare, proietta fuori di sé e in altri da sé, per poi eventualmente e solo secondariamente accaparrarsele, e in baruffa assorbirle. Affrancato da questa buona parola, il sospettato si salva da ulteriori indagini e dalla condanna! I fatti rivelano che il fatto in realtà non sussiste. Eppure Brain, rimasto egualmente a bocca asciutta, forse esala un respiro di sollievo per il prematuro arresto dell’arresto, ma non smette di fagocitare cervella. Con Lacan, «mangia cervella fresche, ovvero qual cosa, ma nella misura in cui queste cervella sono il significante delle idee: crede di mangiare un piatto, in realtà mangia un significante, ovvero qualcosa che non c’è. Siccome pensa che lui non abbia “cervello” (idee), mangia idee esterne, ovvero… niente cosa» (p. 77).

Sulla carta, questa la stanza della ballata: immediatamente complicata dal ritornello, che ne storce ancora fattezze e profili. Benvenuto fa con sapienza la spola fra testi e registri, per mostrare come la ricostruzione dei fatti non sia fedele – Lacan manomette (con consapevolezza? suo malgrado?) la pista fredda tracciata in precedenza da* collegh*. Anch’egli, quindi, compie furto, dirotta i corretti sensi di lettura, le attribuzioni, le colpe e i meriti. È vero che durante l’analisi Brain e Kris hanno risolto il divorante dubbio, sciogliendo nodi e ridisegnando paternità, ma non è altrettanto vero che solo allora Brain si è recato nell’esotico, invitante, eccentrico e forse fumoso locale. Si tace poi che nei diari di Kris si parli di più prosaiche botteghe e di un banale percorso che quotidianamente le bordeggia, non quindi episodico né tantomeno mirato; né è vero che Brain abbia consumato cervella: ne ha, più probabilmente, solo scorto il nome sulla carta, che non traccia né racconta fedelmente il sotteso territorio – al più lo nasconde. Il balzo nel Reale manifestato dal divorare – invece del più simbolico pensiero e del più immaginario genio – le materiche e fresche cervella animali, non può essere (siccome probabilmente non è nemmeno avvenuto!) la “risposta” irriflessa all’individuato senso del sintomo, come voleva Lacan. Ma per Benvenuto – e qui la pista inizia a torcersi e contorcersi, facendosi labirintica, facendosi imbrogliate interiora e, ancora, imbrigliate cervella – questi interventi dissettori di Lacan sul testo/carne di Kris sono gesti rivelatori che spostano l’indagine su un altro sospetto.

L’uomo al quale non riesce qualcosa preferisce addebitare questo suo insuccesso alle mancanze di un altro, se non vuole ingoiare le nequizie del caso. E qui Benvenuto introduce il secondo caso d’indagine e il secondo capo d’imputazione attorno cui la Ballata ruota: un nuovo sfogo, un nuovo malumore da inghiottire. Perché è un Lacan non già rinomato quello che inizia a mettere le mani sul caso clinico di Kris, caso che diviene perciò incarnazione di una più ampia posta in gioco. Un Lacan che, guardingo, è come preso nella più grande arena in cui va giocandosi la ripartizione dell’eredità freudiana – ci si aggira, furtivi, ancora attorno a una proprietà (di pensiero) pur in/appropriabile (come le cervella dovrebbero essere), a un’idea/corpo che si vuole sottrarre ad altri, di cui ci si vorrebbe accreditare il primato.

La riproposizione dell’enigma del Professor Brain, attorno a cui altri si sono scervellati senza forse fornire una qualche chiave di volta – senza nemmeno intravederne lo scheletro sotto le floride carni – sarà allora motivo per calcare le scene come legittimo erede di Freud, di cui solo Lacan starebbe rettamente in/seguendo le orme, cancellandole, però, a ritroso (apres coup?) come il folle Almayer; avanzando più o meno feroce critica all’Ego Psychology, dando poi corpo alla teoria dell’acting out e alle riflessioni sull’anoressia mentale. Allora, l’errore di Kris sarà lembo non visto e lasciato scoperto, carne su cui affondare i denti per saggiarne la resistenza: momento di distrazione sul quale innestare la propria ripresa, rielaborazione e tutto un più valido contrappunto – andante o allegro un po’ troppo per eccessiva invenzione. Interverrà allora Benvenuto, novello detective, quasi a margine del palco (a parte), fantasma dell’opera, per raccontare i paralleli rivolgimenti e le sottotrame della scena analitica – fra cui la ricerca da parte di Lacan di alleati (una tentata individuata manforte in Melanie Klein, strategia inficiata da un proverbiale lapsus: lo smarrimento della parziale traduzione de La psicoanalisi dei bambini, che era forse stata pensata come offerta di non-belligeranza).

Con l’incedere della Ballata emerge insomma, quasi ripresa con rima conclusiva, «quel che era in gioco» per Lacan nel cosiddetto ritorno a Freud (o ritorno di Freud? Il grande rimosso da tutta questa scena di eredità, furti, parole, opere e omissioni seriali). E quel che era in gioco nella critica alle teorie de* altr*: «Il porsi come il legittimo erede di Freud. […] posta simbolica dipanata come lotta immaginaria contro “il papa Kris”» (p. 195).

Si specchia e si duplica, e si moltiplica, il gioco di duellanti, che già erano riflesso, difficilmente discernibili l’uno dell’altro: Brain si crede e sospetto sconveniente copista di un più brillante collega, che teme di trasfigurare e di sfigurare, Lacan rimprovera a Kris di non esser stato buon testimone di questo primo (e in verità, non vero) copista, di aver frainteso o non compreso il suo racconto, i suoi motivi, le sue ossessioni e la sua messinscena. Perché ancora non Kris, ma Lacan, è scriba e depositario di Freud che sta alle spalle di entrambi, da cui per entrambi proviene un fertile insegnamento che è quasi eredità paterna – pensiero padroneggiabile da custodire e da trasmettere con rigore; pensiero che il rivale Kris avrebbe assimilato in malo modo, che avrebbe mal digerito («impadronirsene è una questione di saperci fare [s’en emparer est une question de savoir s’y prendre]», Lacan, Scritti I, Einaudi 2002, p. 389), non sapendoci davvero fare: come pallida copia di un più vivace, vivido, verace e vorace originale. Come brune cervella sul piatto da portata di un torbido locale prese al posto di (non avendo il coraggio, non avendo lo stomaco per) idee più chiare e distinte. Si potrà allora ben mangiare il proprio rivale – ridurlo in un boccone! –, e, perché no, anche a ragione, smaltirlo. Fino a Benvenuto che, scavando dentro Lacan, si scopre riflesso come ulteriore sospetto.

Nel 1815 Franz Schubert metteva in musica una ballata composta tempo addietro da Goethe, intitolata Erlkönig, Il re degli elfi. Basata su un fatto di cronaca realmente accaduto – la fallimentare e tragica corsa verso un villaggio abitato di un padre e del figlio malato che, in preda al delirio, lamenta di essere braccato dall’Erlkönig –, i suoi versi un po’ angosciosi e angosciati, ritmati dal galoppare frenetico, riportano le visioni fantasmatiche e spettrali del bambino da un lato e le rassicurazioni del padre, che dipana le concrescenze ed escrescenze dell’incubo al concreto, dall’altro. La ballata – interminabile come la psicoanalisi – termina senza realmente chiudersi con punto fermo: il ragazzo si spegne (preso dal re degli elfi e dalle creature demoniche? Preda solo della febbre?), ma non è dato sapere come ricomporre la vicenda, quale parola sia quella definitiva: chi o che cosa ha divorato l’inerme vittima?

Qualcosa di simile sembra accadere nella Ballata di Benvenuto, che certo non ha un tono altrettanto cupo, ma forse sì malinconico: sempre duplice e biforcata (e biforcuta) la possibile lettura persino d’ogni lettera, in un gioco di scatole incluse che ne rende complessa la comprensione e sfuggente la prensione; il tagliare la testa al toro, il trangugiarne le frattaglie. Rimarrebbe a bocca asciutta, e dovrebbe ingoiare le nequizie del caso, perfino il bravo dialettico platonico, che tendenzialmente invece sa come ripartire la carne, sa dove s’incontrano le giunture dell’animale macellato e dove affondare il coltello per separare le membra con logica precisione, con la precisione della logica. L’imprecisione lacaniana nel raccontare il caso e nel riportare i giornali clinici è equivoca ma eloquente dimenticanza, è boutade, è consapevole e precisa recisione – ora di slabbrature, ora del cuore della questione – per meglio (ossia, a proprio favore) spartirsi il partage dell’eredità freudiana? O, invece, è tentativo sincero e accorato di sopperire a una manovra tutt’altro che riuscita e rimediare al misfatto di Kris, e dunque riparare un rammendo che non era davvero tale: un rapiéçage, una rappezzatura, una pezza su carne viva rimasta spoglia, da proteggere perché ancora pulsante e non medicata?

Al centro di tutti questi problemi, per rubare la parola (le cervella) a Foucault che scrive sulla parola/cervella di Canguilhem, c’è il problema dell’errore e del fraintendimento: come in un qualunque gioco del codice e della decodificazione, in un qualunque “gioco vitale”, che necessariamente porta con sé «un’alea che, prima di essere malattia, deficit o mostruosità, è qualcosa come una perturbazione nel sistema informativo, qualcosa come un “malinteso”» (Postfazione a Il normale e il patologico, Einaudi 1998, p. 280). Un malinteso alla base della cattiva riuscita, dell’insoddisfazione e della frustrazione, che deve ingoiare sia il paziente sia l’analista che un poco lo segue alla deriva; un malinteso quale tradizionale motore di ogni scena da commedia, in cui, al termine di rocamboleschi inseguimenti fra Germania, Inghilterra e Stati Uniti, ci si accorge che il furto del prezioso lascito, del patrimonio e del patronimico – il furto della parola, del discorso e dell’identità – altro non è stato che fortuito, gigantesco fraintendimento, conscio o inconscio che fosse. Che nessuno di questi discorsi passati al vaglio, ci dice ancora Benvenuto, è veridico: perché a tutti pertiene un’improprietà di fondo. Se tradere è sempre anche tradire, Lacan non potrà sfuggire alla legge del peggio e finirà per operare (sul tavolo, sullo scrittoio) qualcosa di eguale, ma inverso, all’immaginato plagiario. Si «stenta a riconoscere il fatto che, come non c’è plagio, non c’è nemmeno analisi legittima rispetto a una che sarebbe illegittima. Lacan sembra mancare la necessaria alienazione sottesa a ogni fedeltà: proprio nella misura in cui ci si ispira a Freud, al Maestro, lo si tradisce» (p. 130).

Si finisce quindi per rubare e sottrarre proprio là dove non si vuole rubare, dove si crede di essere nel proprio, e anzi di aggiungere, dar corpo e voce soltanto a ciò che è legittimo, appropriato, e invariante ripetizione (che però mai potrebbe dar luogo ad alcuna Ballata): «È un po’ il contrario del plagio: una sorta di coazione a essere infedeli. Come noi rubiamo sempre all’Altro le nostre idee, all’inverso tradiamo sempre le idee dell’altro appropriandocene, e quindi ipso facto alienandole. La nostra appropriazione dell’Altro si risolve sempre in una modificazione della proprietà dell’Altro: rubando, trasformiamo ciò che rubiamo» (p. 130). Come fa Benvenuto con Lacan, anch’egli con i suoi sintomi e lapsus. A volte lampanti, come quando afferma che il Seminario su un Joyce psicotico è il XX e non il XXIII (p. 137), togliendo in tal modo qualche anno di vita intellettuale a Lacan, facendolo morire prematuramente. Ancora: un altro (sinthomo) sospetto; come accade in tutti i grandi gialli – incluso quello dell’inconscio – la scena del misfatto ritorna, i nomi dei colpevoli sono fin da subito evidenti, ma l’arma del delitto – l’oggetto piccolo a – resta introvabile perché circola veloce da cervello a cervello. Altri sospetti (noi!), o meglio, il ritornare hauntologico di un altro libro che non cessa di non scriversi.

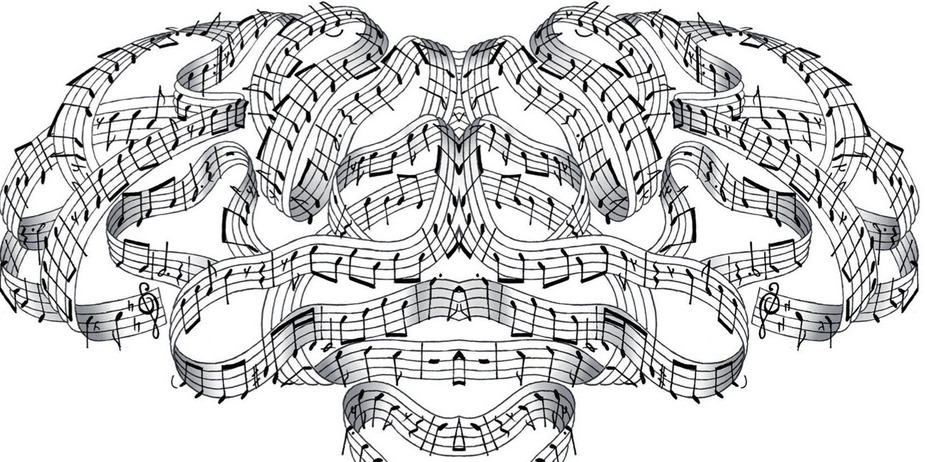

In copertina un’immagine della celebre scena della cena a base di cervello di scimmia in Indiana Jones e il tempio maledetto di Steven Spielberg