ITALIA

Ddl “Consenso”: quando il “dissenso” serve a proteggere lo stupratore

Dopo l’accordo bipartisan sul reato di violenza sessuale, promosso da Meloni e Schlein, la sostituzione del “consenso” con il “dissenso” rivela una chiara scelta politica, facendo apparire la proposta originaria come l’ennesima manovra di gender washing

A novembre, a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza delle donne, alla Camera viene approvato all’unanimità il testo che sostituisce integralmente la formulazione dell’art. 609-bis del Codice penale, per legare esplicitamente – e finalmente, aggiungeremmo – il reato di violenza sessuale al concetto di consenso libero e attuale, principio già stabilito dalla Cassazione e dalla Convenzione di Istanbul. Tutto bello. Applausi, abbracci, post scintillanti sui social. Peccato che già il 25 novembre 2025, giornata simbolica e data prevista per l’approvazione in Aula del Senato, la maggioranza abbia bloccato la votazione, rinviando l’esame e «chiedendo approfondimenti» sul testo.

Pochi giorni fa, è arrivata la riscrittura del testo a cura della Senatrice Giulia Bongiorno (Lega), che sostituisce il “consenso” con la «volontà contraria all’atto sessuale», introducendo il concetto di “dissenso” e riportando la valutazione del reato alla discrezionalità del singolo caso, in termini di «situazione e contesto specifico in cui il fatto è commesso».

Violenza sessuale e consenso: il vuoto del diritto penale italiano

L’art. 609-bis del Codice penale, introdotto nel 1996, definisce la violenza sessuale come il «delitto di chi compie o costringe a subire atti sessuali, facendo uso di violenza, minaccia o abuso di autorità e/o abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» e si fonda su un concetto cardine: la presenza di coercizione. In sostanza, per essere riconosciuta giuridicamente come reato, la violenza deve essere dimostrata, da chi la subisce, attraverso una manifesta resistenza a fronte di una manifesta costrizione.

Tutto ciò si traduce, in concreto, in veri e propri interrogatori rivolti nelle aule di tribunale a chi subisce la violenza, costrettə a riviverla, a ripetere all’infinito dettagli traumatici davanti a giudici, avvocatə, giornalistə ed estraneə, e subire una rivittimizzazione costante con il solo scopo di essere credutə.

L’attuale impianto normativo, leggendo la violenza sessuale attraverso la lente della violenza, della minaccia e dell’abuso, non contempla un assunto che dovrebbe essere invece il perno attorno a cui far girare tutta la questione: un rapporto sessuale è legittimo solo se «consensuale per tutta la sua durata».

Da anni, le realtà femministe, i Centri antiviolenza e il movimento transfemminista Non una di Meno lottano per il riconoscimento del “consenso” anche a livello giuridico, al fine di tutelare chiunque si trovi ad attraversare un iter giudiziario che, quasi sempre, si rivela un vero e proprio calvario emotivo e psicologico.

Negli ultimi mesi, il dibattito attorno al disegno di legge (ddl) sul consenso ha riportato al centro una domanda che il diritto penale italiano elude da decenni: come si stabilisce quando un soggetto è consenziente? Questa domanda – e la discussione sulla possibile riforma dei reati di violenza sessuale – non è una disputa tecnica per addettə ai lavori, ma uno scontro politico e culturale che attraversa i rapporti di potere, genere e autodeterminazione.

Consenso, potere e violenza strutturale

È su questo vuoto giuridico che il ddl sul consenso si inserisce, proponendo un cambio di paradigma netto e tentando di spostare il focus dall’opposizione di chi subisce alla responsabilità di chi agisce. Al “perché non hai detto no?” si sostituisce un “come hai verificato che fosse un sì?”. La dicitura «consenso libero e attuale», presente nella formulazione originale del ddl aveva proprio questo obiettivo: affermare tale principio e stabilire linee inequivocabili su come e su chi ricade l’onere della prova in giudizio.

Il ddl è parte integrante e necessaria di un lungo percorso di rottura con una tradizione giuridica e culturale che, per decenni, ha interrogato la violenza sessuale attraverso una lente patriarcale. Non più la forza, non più la minaccia, non più la spettacolarizzazione della brutalità come unico metro per riconoscere un reato, ma una domanda semplice e radicale: c’era consenso? C’era autodeterminazione?

Mettere il consenso al centro significa scardinare un impianto che, storicamente, ha preteso dalle vittime il dimostrare di aver opposto una resistenza esplicitata e che questa fosse chiaramente compresa come tale: di aver detto no nel modo giusto, nel momento giusto, con il corpo e con la voce giusti. Ma se c’è una cosa che chi subisce disparità sistemiche di potere conosce molto bene è che la violenza non è sempre esplicita, né rumorosa; non è sempre fisica, non è sempre riconoscibile come tale mentre accade. Può essere silenziosa, può essere attraversata dalla paura, può generarsi dalla manipolazione, dallo shock, dalla dipendenza economica, dall’asimmetria di potere, dalla precarietà e può originarsi dalla transfobia, dal razzismo e dalla misoginia.

È proprio a partire dalle asimmetrie sistemiche di potere che il consenso dovrebbe essere considerato. Un atto sessuale può essere considerato legittimo solo ed esclusivamente se fondato su un consenso libero, attuale e revocabile. Non presunto, non dedotto, non estorto.

Libero, cioè non condizionato da minacce, ricatti, pressioni o contesti di subordinazione e condiviso nella piena facoltà mentale e fisica. Attuale, ossia presente nel momento in cui l’atto avviene, non desunto da un passato relazionale o da aspettative di ruolo o di genere. Revocabile, perché nessun consenso è definitivo e nessun corpo ha l’obbligo di esserci una volta per tutte.

Questo passaggio è tutt’altro che simbolico. Significa riconoscere che non tutti i corpi partono dalla stessa posizione di potere e che il diritto non può continuare a fingersi neutrale mentre riproduce e legittima gerarchie. Le persone trans, lə sex worker, le persone migranti e le persone con disabilità sanno bene quanto spesso il proprio consenso venga dato per scontato, contrattato, messo in dubbio o apertamente cancellato. Il ddl sul consenso, almeno nelle intenzioni, apre uno spazio per nominare questa violenza strutturale e per smettere di considerarla un’eccezione o una zona grigia.

Il ddl sul consenso non è una bacchetta magica e non risolve, da solo, la violenza patriarcale. Rappresenta un terreno di conflitto politico e sociale fondamentale. Non perché introduca una nuova morale sessuale, come sostengono i suoi detrattori, ma perché rende finalmente visibile ciò che è sempre stato rimosso: il sesso non è un diritto, è una relazione. Senza un sì, non è relazione: è potere.

“Dissenso”: il potere politico sul controllo dei corpi

La proposta di riformulazione in termini di «dissenso», avanzata dalla senatrice Bongiorno – e passata in Commissione Giustizia del Senato con 12 voti a favore e 10 contrari – viene presentata come una mediazione ragionevole che «garantisce il massimo della tutela della vittima». Presentato come un mero aggiustamento tecnico per rendere il ddl “più equilibrato”, di fatto questa scelta lessicale e politica non è né neutra né innocua: è un arretramento preciso, che dice molto di chi si intende proteggere quando il consenso diventa scomodo.

Spostare il fulcro dalla mancanza di consenso alla manifestazione del dissenso significa riportare di nuovo il focus della responsabilità su chi subisce la violenza. Come grida a voce alta BeFree, da anni impegnata nel difficilissimo lavoro della tutela di chi subisce violenza di genere: «Questa riformulazione serve solo tutelare i potenziali stupratori, sancendone il privilegio più insopportabile: quello del dominio sui corpi». Non importa quanto il linguaggio venga modificato, la struttura resta la stessa: affinché la negazione del consenso venga considerata valida, qualcosa deve essere necessariamente ed inequivocabilmente fatto, detto, mostrato. Qualunque esitazione, silenzio o immobilità può essere usato giuridicamente e mediaticamente come elemento per assolvere soggetti e delegare responsabilità.

Il dissenso, nella sua attuale formulazione, non supera in alcun modo il paradigma della resistenza di chi subisce violenza; semmai lo riformula per renderlo più spendibile politicamente, come già accaduto per la Legge sul femminicidio.

Nella vita reale, per chi resta intrappolatə in una situazione in cui dire no non è possibile, sicuro o praticabile, la violenza permane. Il dissenso non è democratico e non travalica le classi sociali né le condizioni di vita. Il dissenso presuppone soggetti in grado di esprimersi, di essere comprensibili anche linguisticamente, di essere ascoltatə in quanto aventi voce. Ma i corpi non sono tutti uguali davanti al potere. Chi vive condizioni di marginalità – persone trans e non binarie, persone migranti, precarizzate, criminalizzate, con disabilità – sa che il dissenso si può pagare a caro prezzo. Può significare perdere un lavoro, una casa, un permesso di soggiorno, la sicurezza fisica. In questi contesti, il diritto che richiede dissenso discrimina, selezionando chi merita protezione e chi no.

Inoltre, come ribadisce chiaramente la Rete dei Centri antiviolenza del Lazio, parlare di dissenso «significa fingere di non sapere che la maggior parte delle violenze sessuali si svolge nelle case, nelle famiglie in cui si agiscono maltrattamenti sistematici all’interno dei quali manifestare un dissenso chiaro è spesso pericolosissimo o impossibile».

La difesa del dissenso come strumento di certezza giuridica rivela, inoltre, una concezione profondamente machista, individualista e disconnessa della relazione sessuale. Non interrogarsi sull’effettiva e continuativa condivisione volontaria del rapporto presuppone una visione del corpo dell’altro come mero elemento di soddisfazione personale e non come spazio condiviso di interconnessione e mutuo piacere. In questo schema, partecipazione e volontà restano aprioristicamente asimmetriche, in una dinamica di potere impossibile da scardinare.

Non è infatti un caso che il dissenso venga evocato come argine contro “l’eccesso” del consenso. In una narrazione patriarcale che vuole la femminilità come infida e vendicativa, serve a tranquillizzare e a conservare un’idea di sessualità secondo cui i corpi delle donne – e di tutte le altre soggettività che subiscono storicamente violenza – siano sempre disponibili a meno che non venga espresso un dissenso. È una proposta che rassicura chi teme di dover cambiare comportamento, non chi subisce la violenza. Ci verrebbe da pensare, a pensare male, che il dietrofront della maggioranza e la riscrittura del testo abbiano come obiettivo anche quello di “alleggerire” la posizione di chi in un processo di stupro è già coinvolto e che avrebbe molto da perdere non solo individualmente. A pensar male, ovviamente.

In sostanza il dissenso, così come presentato, non è un semplice compromesso tecnico, ma una scelta politica chiara: mantenere il controllo sistemico sui corpi.

Contro questa nuova violenza serve una lotta condivisa che porti a un definitivo cambio di prospettiva, non solo giuridico ma soprattutto culturale, in grado di scardinare un concetto che dovrebbe essere basilare: senza consenso è stupro.

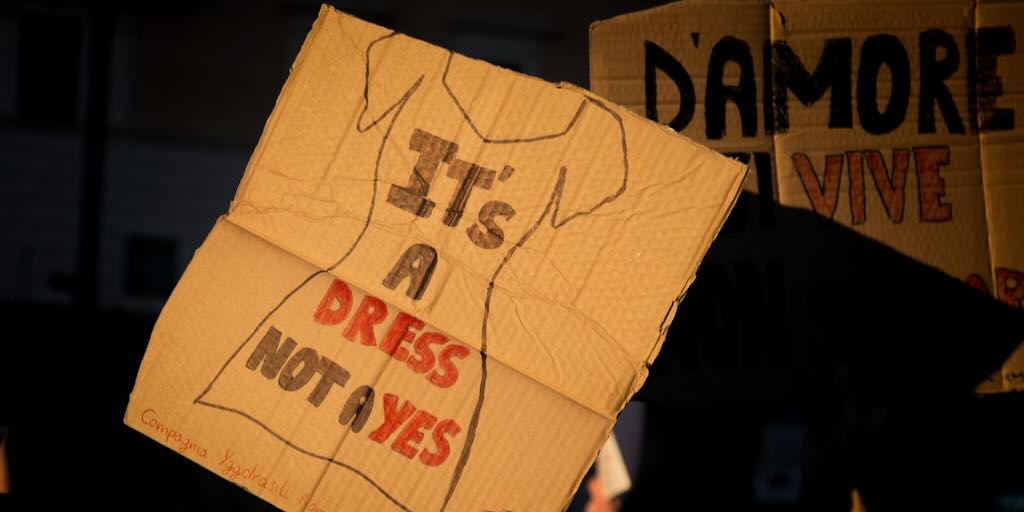

Per questo martedì 27 gennaio la Rete antiviolenza, l’Associazione Casa delle donne* Lucha y Siesta, Be Free, Differenza Donna, D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, Ponte Donna, Centro Donna Lisa e tutte le Associazioni regionali e nazionali, Non una di meno, i transfemminismi e i femminismi, erano in piazza, in alleanza, per ribadire che la proposta Bongiorno è inaccettabile perché istituzionalizza la cultura dello stupro.

«Vogliamo smascherare la violenza patriarcale agita quotidianamente da questo governo e che per l’ennesima volta ieri ci è stata mostrata», si legge nel comunicato pubblicato dalla Rete del Centri anti violenza del Lazio dopo il presidio. «Oltre il danno, la beffa: mentre la Commissione Giustizia adottava a maggioranza la proposta, le forze dell’ordine bloccavano e accerchiavano il presidio, spingendo violentemente lə partecipanti al punto di ferirle e farle cadere a terra, impedendone lo spostamento e agendo minacce e intimidazioni. Ci sembra tutto amaramente coerente: questa legge e questa gestione del conflitto di piazza rispondono alla stessa logica patriarcale, antifemminista e machista».

La reazione scomposta della polizia avvenuta in piazza dà la misura di quanto questo tema sia un nervo scoperto del governo e della maggioranza. Cade il velo della propaganda e rimane la guerra alle donne, alle persone transe a tutte le altre soggettività colpite.

Al fine di portare avanti una lotta, che porti al blocco di questa nuova versione del ddl 609-bis, il movimento transfemminista Non una di meno e tutte le realtà impegnate nella lotta contro la violenza di genere lanciano uno stato di agitazione permanente, anche in vista dello sciopero e delle mobilitazioni dell’8 e 9 marzo, per ribadire che: «Solo sì è sì. Senza consenso è stupro. Non sui nostri corpi. La responsabilità deve cambiare lato».

La copertina è di Ilaria Turini

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno