ITALIA

Taranto si mobilita contro genocidio e sfruttamento della città

Le recenti mobilitazioni tarantine disegnano il quadro di un laboratorio che unisce chi resta e chi emigra nella lotta contro un destino di sacrificio. Le lotte di questi mesi, raggiunte per importanza da quelle degli ultimi giorni, legano la rivendicazione del diritto alla partecipazione politica in un progetto di ecologia popolare alla solidarietà internazionale per il diritto all’autodeterminazione

Rode to Haifa in a Tesla

Told the soldier to relax

Kickin’ us out of our homes

But they know we takin’ them back

Haifa in a Tesla, Saint Levant

Taranto e la sua emigrazione non smettono di essere laboratorio di resistenza. Quella tarantina è una realtà particolare: radicata e dispersa, fatta di chi resta e di chi emigra, di chi vive la città giorno per giorno e di chi, altrove, non vuole dimenticare. Taranto è fatta di chi non si rassegna alla frattura tra un “su” e un “giù”, di chi cerca di trasformare questa frattura in una nuova forma di appartenenza, ibrida e multipolare, capace di dare corpo all’idea che si parte e si torna insieme. È una realtà di persone che si fa comunità quando si riconosce in un progetto comune che rifiuta il sacrificio come destino imposto, che ricostruisce senso e politica oltre lo svuotamento della città e lo spaesamento dell’emigrazione.

In questi mesi – e nuovamente nelle ultime settimane – questa moltitudine sparsa di persone si è fatta antagonismo e comunità, rivelando la capacità di tenere insieme le contraddizioni e attraversarle. È in questa prospettiva che le lotte del territorio si sono unite come parte di un movimento di riflessione, comunicazione e organizzazione continuo, che ha visto nelle grandi mobilitazioni di luglio sotto il palazzo del Comune e in quelle di settembre sotto la Leonardo e al porto mercantile alcuni dei suoi picchi. Queste lotte sono intrecciate le une con le altre e raccontano un desiderio diverso per il futuro di Taranto. Ma non solo. A chi sostiene infatti che Taranto è un caso isolato, che la nostra storia è un’eccezione e per questo vorrebbe metterci da parte, al margine, rispondiamo che ci sono mille Taranto in tutto il mondo. Taranto è un punto di caduta di un intero sistema, e in questo senso è emblematica del suo funzionamento; al contempo, non ha nulla di speciale, perché nel mondo ci sono decine di migliaia di territori e comunità come queste. Pensare ciò che accade a Taranto, ascoltare la voce di chi lotta per Taranto, significa pensare e ascoltare quello che accade nel mondo.

Il blocco al porto e il trittico del fossile

La notte del 24 settembre 2025 è stato bloccato l’approdo della nave SeaSalvia, diretta al porto di Taranto per il rifornimento di greggio alla raffineria ENI, situata davanti allo stabilimento ex-Ilva. L3 cittadin3 di Taranto, sollecitate dal movimento dello sciopero generale del 22 settembre, dai continui blocchi dei porti in tutta Italia, e dalla mobilitazione costante che avevano preparato in questi mesi – e che li ha visti nella giornata del 27 settembre davanti allo stabilimento della Leonardo s.p.a. a Grottaglie, in provincia di Taranto – si sono dirett3 al porto, di concerto con il coordinamento delle organizzazioni internazionali dell3 Palestines3 in diaspora, dei sindacati di base, e di tutt3 l3 cittadin3 di provincia e pugliesi che sono accorsi. Il blocco del greggio aveva un forte valore simbolico: il petrolio è simbolo del genocidio e della complicità italiana, che continua a rifornire Israele di armi e carburante mentre propone il riconoscimento di uno stato palestinese ormai a brandelli; e il petrolio è simbolo della zona di sacrificio, perché è in nome di un sistema fossile e produttivo che Taranto è stata sacrificata.

Taranto e la Palestina sono legate da questo filo, che si chiama economia fossile e coloniale: una filiera che si basa su un sistema che ha bisogno di genocidi e zone di sacrificio per funzionare, per scaricare i costi della produzione e della riproduzione, per legittimarsi schiacciando la resistenza e le lotte autoctone. A Taranto, se la raffineria ENI è il luogo del petrolio, l’ex-Ilva è il luogo del carbone. E all’orizzonte si profila ora il terzo elemento: il gas. Il piano di riconversione energetica dell’ex-Ilva prevede infatti la costruzione di forni DRI per l’accorciamento della catena produttiva dell’acciaio attraverso l’uso del gas. Tuttavia, i problemi non si fermano alla natura inquinante del gas – che produce emissioni soprattutto nei processi di rigassificazione e liquefazione, nonché nel trasporto – ma si estendono al possibile coinvolgimento di Taranto nella filiera dell’economia fossile-coloniale israeliana.

In Italia, infatti, il gas arriva in due modi: tramite gasdotti o navi. Con l’invasione russa dell’Ucraina la maggior parte dell’importazione di gas si è spostata nell’area Mediterranea (Qatar, Algeria) e la dipendenza dalle navi rigassificatrici USA è aumentata. ENI e SNAM in questo senso hanno iniziato a interessarsi dello spazio gazawi, la prima accettando le concessioni illegali di Israele per l’esplorazione di giacimenti di gas nelle acque gazawi, la seconda partecipando con una quota del 25% al progetto del gasdotto che collega Israele all’Egitto. I giacimenti Gaza Marine e Leviathan sono oggetto di attenzioni coloniali da parte di Israele da anni, che ha provato a sfruttare i giacimenti già in passato e prevedeva di continuare anche quest’anno. Perciò, se Israele occupasse Gaza e acquisisse la proprietà dei giacimenti, cosa gli impedirebbe di estrarre ed esportare quel gas in Italia? Cosa impedirebbe a ENI e SNAM di commerciarlo? E quali garanzie ci sarebbero che non sia proprio Taranto a riceverlo?

La città, opponendosi al rifornimento di greggio al porto, ha già espresso con chiarezza il proprio rifiuto delle logiche coloniali e genocidarie di Israele: non è possibile allora sostenere un piano di transizione energetica che non dia garanzie in questo senso. Che ci sia un vizio di fondo nel continuare a ignorare le richieste tarantine lo sappiamo, e lo dimostra la vicenda della nave Sea Salvia: dopo il blocco del 24 settembre è stato necessario tornare in presidio il 27, perché la nave è riuscita ad attraccare e a caricare il greggio. Le comunità e il territorio di Taranto vengono continuamente scavalcate, ma continuano a opporsi: esistono ancora gerarchie che decidono chi ha diritto a essere ascoltat3 e chi può essere ignorat3, gerarchie che non si fermano ai confini nazionali e che coinvolgono insieme Taranto e la Palestina.

I soggetti della mobilitazione degli ultimi mesi

Eppure, Taranto sta dicendo no a tutto questo. Non solo le mobilitazioni del 24-27 settembre contro il genocidio e l’economia dell’occupazione, ma anche quelle dei mesi precedenti raccontano la storia di una città che “non vuole più dare”, come diciamo spesso e che in realtà non avrebbe mai dovuto dare. La lotta di questi mesi si è data in modi diversi, eppure complementari: la difesa del fiume Tara ha seguito logiche e pratiche ispirate a quelle dei movimenti per la difesa dell’ambiente; la mobilitazione contro la discarica ha avuto come protagoniste le mamme del quartiere popolare Paolo VI, che hanno politicizzato l’esperienza della malattia e dell’aumento del lavoro di cura in una zona segnata dal ricatto industriale; infine il nodo della transizione energetica della fabbrica è stato affrontato dai soggetti autonomi – cittadine/i, attiviste/i, comitati di operai e sindacati di base – che guardando al di là della fabbrica, hanno lottato contro un modello produttivo che non li rappresenta.

C’è però ancora un nodo irrisolto nella costruzione di questa convergenza. È un problema che attraversa da anni la storia di questa città e che già nel 2012 portò alla nascita di uno sciopero autonomo di lavoratori che volevano farla finita con le industrie inquinanti. Lo stesso nodo si è ripresentato con il coinvolgimento degli operai nello sciopero contro l’economia di guerra di Leonardo S.p.A., e ancora con il blocco del greggio e la mobilitazione portuale. È il problema della mobilitazione operaia, una questione che rimanda direttamente alla storia di Taranto, a quei discorsi sviluppisti e coloniali che hanno convinto generazioni di futuri operai a volere la fabbrica, in nome di una mentalità di partito e sindacale che vedeva nel progresso, nella modernità e nell’industria i suoi simboli e valori.

di Giulio FZ (Flickr)

Con la promessa di uscire da quello che chiamavano “sottosviluppo”, hanno fatto accettare il ricatto industriale: il salario come unico riscatto possibile, da difendere anche a costo della devastazione ambientale, dell’inquinamento del cibo, della malattia. Oggi, guardando alla storia di Taranto e a quella della Palestina, è chiaro come proprio quei valori abbiano legittimato lo sfruttamento e la distruzione. Eppure, ancora oggi molti sindacati restano arroccati unicamente a difesa del lavoro, ma è proprio questo il nodo da sciogliere: bisogna abbandonare la prospettiva del lavoro come soluzione al problema operaio e dire la verità sull’origine del ricatto industriale.

Bisogna riconoscere che la disoccupazione non è un fatto naturale, ma un prodotto artificiale, creato e mantenuto per costruire consenso attorno al ricatto. La disoccupazione, così come l’idea che certi modelli di vita siano arretratezza da superare, è stata imposta con l’esproprio delle terre, la repressione, la conversione industriale e militare del territorio. In questo processo di trasformazione economica si è scelto di non riconoscere come lavoro salariato le attività di cura e di riproduzione, di sacrificare il valore dell’ambiente: un lavoro fondamentale, quello affidato a madri, sorelle, figlie, zie, dato per scontato e non retribuito come fosse naturale.

È proprio questa invisibilità e gratuità che ha reso il salario di fabbrica l’unica alternativa apparente: il sistema regge perché, se il capitale deve concedere qualcosa agli operai, lo compensa scaricando il costo sul lavoro di cura e la devastazione ambientale – ma questo è un danno per tutt3, anche per l’operaio, che si ritrova così, in un territorio sacrificato, con un salario che non può comprare la guarigione dalle malattie dei suoi cari, che non lo protegge dall’ondata di precarizzazione che investirà il mercato immobiliare, la sanità, e le scuole, che non combatte la solitudine di quelle amicizie cameratesche dove c’è spazio solo per la frustrazione e il vittimismo maschile, e che non lo solleva dal peso della complicità con un sistema genocida. Si tratta di esperienze profondamente politiche: i sindacati confederali devono riconoscere questo meccanismo e smetterla di fingere che lo sciopero transfemminista e i movimenti ecologisti non abbiano insegnato nulla in tutti questi anni.

Intanto, la comunità che lotta si muove in altri luoghi: nelle case, nelle piazze, davanti alle fabbriche e ai porti, dentro relazioni nuove che intrecciano la giustizia ambientale con quella di genere, quella sociale con quella globale. In gioco ci sono tutt3 coloro che subiscono gli effetti di un sistema coloniale e industriale, tutt3 coloro che sono convint3 che la liberazione passa attraverso l’autodeterminazione collettiva.

Le fabbriche di morte vanno chiuse

Che cosa ci insegna il movimento di liberazione della Palestina? In che modo la solidarietà alla resistenza può trasformarsi da assistenza a trasformazione radicale del nostro modo di fare politica? Lo vediamo nuovamente per la vicenda dell’ex-Ilva. Ora che nessuno vuole acquisire la fabbrica, i sindacati rilanciano la proposta di nazionalizzarla – ma a quale fine? Per continuare a produrre come prima, spostando la proprietà senza toccare il modello? Per attribuire il debito allo stato, con la promessa di vigilare sulla riparazione e messa a norma dello stabilimento? Sembra che non ci siano acquirenti disposti a rilevare l’impianto, segno che questa fabbrica è arrivata al capolinea.

Serve chiusura, risarcimento, e autodeterminazione sul proprio futuro. Serve una rottura radicale con le strutture contro cui ci opponiamo, non una negoziazione. Se un internazionalismo decoloniale può esistere, come ci stanno insegnando le mobilitazioni per la Palestina, questo mette al centro il diritto non-negoziabile dell’autodeterminazione. Ricade totalmente sulle persone il diritto di decidere del proprio futuro, delle proprie forme di resistenza, del tipo di società che vogliono costruire, radicate nei propri valori e nel proprio sapere, libere dal colonialismo e dall’imperialismo. Evitare che ciò accada costituisce una cattiva fiducia nella capacità di queste persone di autodeterminarsi; costituisce un residuo di suprematismo bianco, di controllo, di machismo nei confronti di un popolo e di persone che sono considerate incapaci di auto-governarsi secondo giustizia. Il progetto rivoluzionario decoloniale ci chiede uno smantellamento del potere, non una negoziazione: il processo rivoluzionario è abolizionista. Abolire ciò che ci fa soffrire, creare secondo i nostri bisogni e desideri. Significa riconoscere che le comunità tarantine, le sole che hanno vissuto questa realtà per oltre 60 anni, sono le sole autrici della propria liberazione. Significa riconoscere che le comunità palestinesi, le sole che hanno vissuto questa realtà per oltre un secolo, sono le sole autrici della propria liberazione.

Un modello sociale ed economico che continua a basarsi su acciaio e guerra non ha futuro: porta soltanto morte. Questo modello sopravvive oscurando le alternative: il lavoro di cura, l’autodeterminazione dei corpi e dei territori, l’autogestione di economie sostenibili e circolari, l’abitare di comunità. Non generano profitto e per questo vengono bollate come utopie, ma è proprio lì che il reddito dovrebbe riversarsi, non nelle fabbriche di morte. Viviamo in un territorio militarizzato, dominato da una mentalità coloniale e industriale, che ci impedisce di respirare a pieni polmoni un’aria di libertà, di dare libero sfogo ai nostri sogni. È qui che il residuo coloniale del cattolicesimo – reazionario e mafioso – diventa l’unica valvola di sfogo per dare senso al dolore e alla sofferenza.

Chiudere le fabbriche significa fermare l’inquinamento, riconoscere che guerra e genocidio sono tra le industrie più devastanti per l’ambiente, ma anche affermare un modo radicalmente diverso di immaginare la vita insieme, l’abitare questi luoghi, l’amore per le nostre terre e le nostre relazioni. Ci serve sì uno sciopero generale, ma uno che sia sciopero dalla guerra, dal genocidio, e dalla subalternità politica. Sul futuro di Taranto e della Palestina devono decidere l3 su3 abitanti: Taranto e la Palestina non sono il resort o la discarica di nessuno.

Vogliono essere libere.

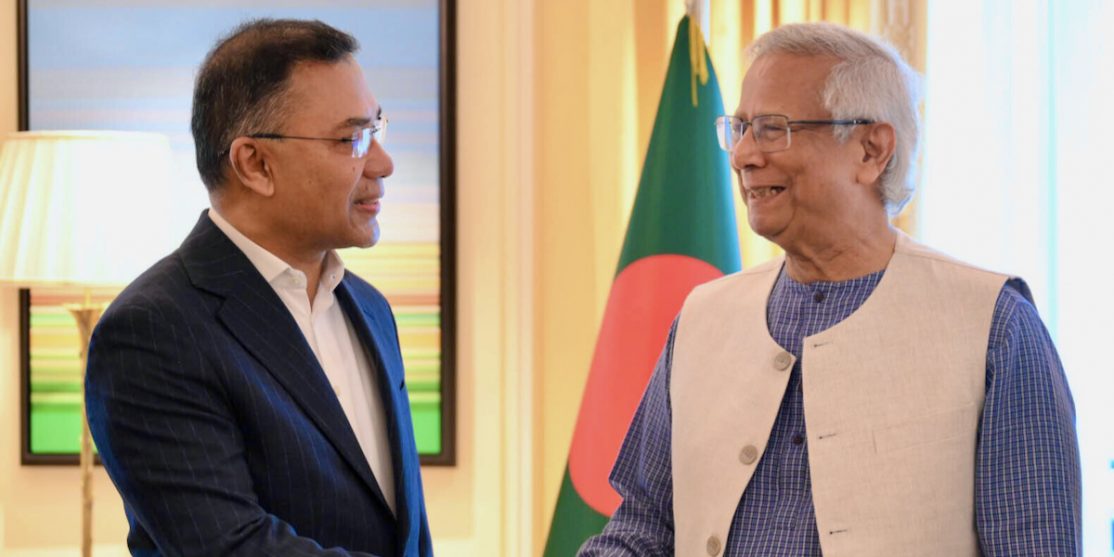

L’immagine di copertina è di Piet Sinke (Flickr)

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno