cult

CULT

The Last Dance

La docu-serie, distribuita da Netflix, racconta la grande epopea sportiva dei Chicago Bulls di Michael Jordan, Achille capriccioso e inconsapevole prosecutore della figura archetipica dell’eroe americano

Per Steven Spielberg, il più grande ostacolo nel realizzare Lincoln (2012) è stato cercare la chiave d’accesso privilegiata in mezzo a una babele di monografie, biografie, documenti e tutte le altre fonti disponibili. Un mosaico di prospettive possibili. Oppure, in altri termini, «a Rashomon point of view», come ha affermato l’autore, sintetizzando efficacemente una delle più stimolanti contraddizioni che caratterizzano quasi ogni racconto epico: il contrasto tra narrazione onnisciente e «cronistorica» e la necessaria frammentazione del punto di vista, costretto a vagare in un magma di eventi, ambienti e personaggi ciascuno potenzialmente capace di dar vita a un proprio universo mitopoietico. È una sorta di contrassegno, rintracciabile sia in Omero che in Star Wars.

A ogni modo, non è semplice parlare di epica americana, per via della palese difficoltà d’inscrivere questo macrogenere in un divenire storico. Come sosteneva Borges, gli Stati Uniti d’America sono una nazione relativamente giovane e quindi priva di una tradizione epica. Per costruirne una, hanno dovuto sottoporre la loro breve storia a un processo di narrativizzazione e idealizzazione, caratteristica, quest’ultima, propria di quasi ogni racconto epico, come sostiene il narratologo Stefano Calabrese. Se gli archetipi della ricerca dell’assoluto e della volontà di potenza vengono già elaborati dal Moby Dick di Melville e da lì siano destinati a riproporsi ciclicamente, i modelli dell’opera-mondo, da una parte, e del romance o della chanson de geste, dall’altra, hanno trovato un punto d’approdo rispettivamente nel cinema e nello sport.

Queste premesse sono necessarie per inquadrare The Last Dance (2020), docu-serie televisiva in dieci episodi distribuita da Netflix che racconta la grande epopea sportiva dei Chicago Bulls di Michael Jordan, concentrandosi in particolar modo sulla loro ultima, trionfale stagione (1997-98). Non c’interessa qui riassumere la complessa struttura della serie, con i suoi tortuosi andirivieni temporali e l’alternanza d’interviste frontali e immagini di repertorio. Non ci interessa fare un resoconto delle vicende narrate, di quelle solamente abbozzate o dimenticate. Non c’interessano nemmeno gli eventi possibili, benché necessiterebbe un approfondimento teorico la capacità della serie di frantumare la Storia in un collage di scenari mai verificatisi. Non vogliamo redigere una lista di chi è stato intervistato, di chi ha avuto il debito spazio nel final cut o chi invece è stato trascurato o neppure preso in considerazione. Infine, non è questa la sede dove riflettere sulla complessa interrelazione tra gli attori coinvolti nel progetto: ESPN, Netflix, NBA Entertainment, lo stesso Michael Jordan, detentore dei diritti d’utilizzo di molti dei filmati utilizzati.

Quanto ci preme sottolineare è proprio la radice mitico-rituale di The Last Dance, il suo attestarsi come racconto anzitutto epico. Da una parte, gli straordinari successi dei Bulls degli anni Novanta vengono raccontati attraverso una narrazione che procede per conflitti, opponendo le ragioni dei singoli “protagonisti” o “attanti” a quelle del mondo circostante, con l’«antagonista» che viene volta per volta individuato dall’«eroe» Jordan; dall’altra, allargando invece il punto di vista a una polifonia di “deuteragonisti”, eventi, spazi che sembrano schiudere sempre nuovi mondi, microcosmi che creano un sedimento di storie, reali o possibili. The Last Dance diventa così un testo potenzialmente infinito, capace di riaprirsi ogni volta: la realtà dei fatti conta meno della capacità di trasformare le vicende in simboli universali, vero e proprio «mito d’oggi», ovvero, secondo Barthes, riarticolazione discorsiva della realtà. Provocatoriamente, si potrebbe dire che la componente puramente documentaria o “giornalistica” della serie è decisamente meno interessante della sua evidente natura di manifestazione mitica. A contare davvero, infatti, è la sua struttura profonda che ricolloca simbolicamente gli eventi in un orizzonte collettivo e condiviso. A ben vedere, sono molti i “mitemi” distintivi delle grandi narrazioni d’oltreoceano (è un caso che si sorvoli quasi interamente sulla storia del croato Kucoč?) che vi si possono rintracciare: il sogno americano e la rivincita di classe, la seconda opportunità e il lavoro come forma di autodeterminazione, il patriottismo e l’internazionalismo, quest’ultimo perfettamente esemplato dalla rievocazione delle imprese del «Dream Team» alle Olimpiadi di Barcellona del ’92.

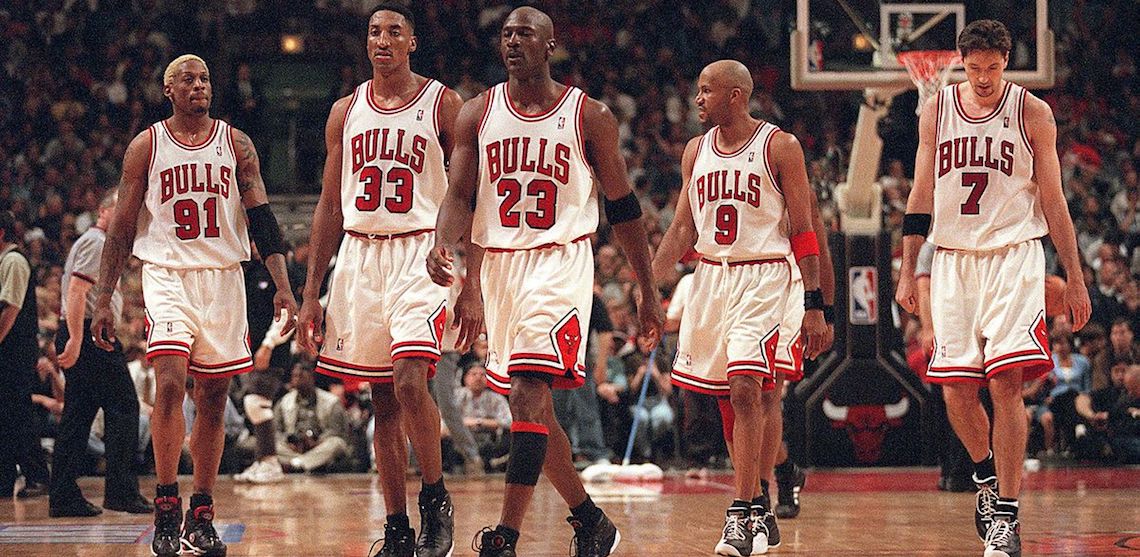

In tal senso, la frammentazione altmaniana del racconto permette di sublimarne ulteriormente la dimensione epico-omerica. L’epos di The Last Dance si allarga a una platea di “attori”, ciascuno dotato delle proprie qualità, fisiche o morali: il “maestro Zen” Phil Jackson, guida tecnica e spirituale della squadra, l'”aiutante” (secondo lo schema di Propp) Scottie Pippen, spalla taciturna e irrequieta, il “deus ex machina” Jerry Krause, stratega geniale e malvisto dalle proprie “truppe” e così via. Il quadro totale si scorpora in un turbine di prospettive differenti: secondo Franco Moretti, l’epica moderna rappresenta di fatto «una sorta di inimicizia tra il sostantivo e l’aggettivo: una discrepanza tra la voglia totalizzante dell’epica e la realtà suddivisa del mondo moderno». Nel suo seminale Underworld, Don DeLillo affresca un geniale ritratto della storia americana del secondo Novecento attraverso continue anacronie e un carosello di storie differenti legate proprio da un cimelio sportivo: una pallina da baseball. Parimenti, The Last Dance si attesta come un aggregato polifonico, dove il singolo si fonde con il molteplice. Allo stesso tempo, però, si pone anche come emblema dell’esperimento opposto e complementare: restituire un quadro complessivo, far convergere i diversi piani prospettici verso un centro. Così, vero e proprio collettore di tutti i racconti, “reali” o adulterati, effettivi o anche solo possibili, diventa la figura quasi mitica di Michael Jordan: Achille capriccioso e quasi invincibile, inconsapevole prosecutore della figura archetipica dell’eroe americano.

Per affrontare questo discorso è necessario compiere un passo indietro. Nella sua introduzione a Moby Dick, Harold Bloom individua un legame di parentela tra il capolavoro di Melville e una manciata di grandi romanzi americani, tra cui Meridiano di sangue di Cormac McCarthy. Proviamo a prendere in considerazione i personaggi più importanti delle due opere, rispettivamente il capitano Achab e il giudice Holden. Figure certamente molto diverse, sono però ambedue accomunati da un’assoluta volontà di potenza e da un ancora più totalizzante «ossessività visionaria», come la definisce Bloom, concretizzata dal primo nel desiderio di vendetta nei confronti del gigantesco cetaceo bianco e dal secondo nella ricerca di un paradigma epistemico capace di contenere tutte le cose del mondo. Anti-eroe shakespeariano e prometeico Achab, incarnazione della figura gnostica di Abraxas e nuova manifestazione terrena di Moby Dick, invece, Holden, sussumono entrambi in sé il tema fondamentale di ogni narrazione epica americana: la lotta, romanticamente sublime, contro una realtà più grande del singolo e per questo impossibile da dominare. Si vedano eterogenei esempi che vanno dalla “trilogia americana” di Ellroy a I cancelli del cielo fino alla parabola di Anakin Sywalker/Darth Vader nella saga di Star Wars.

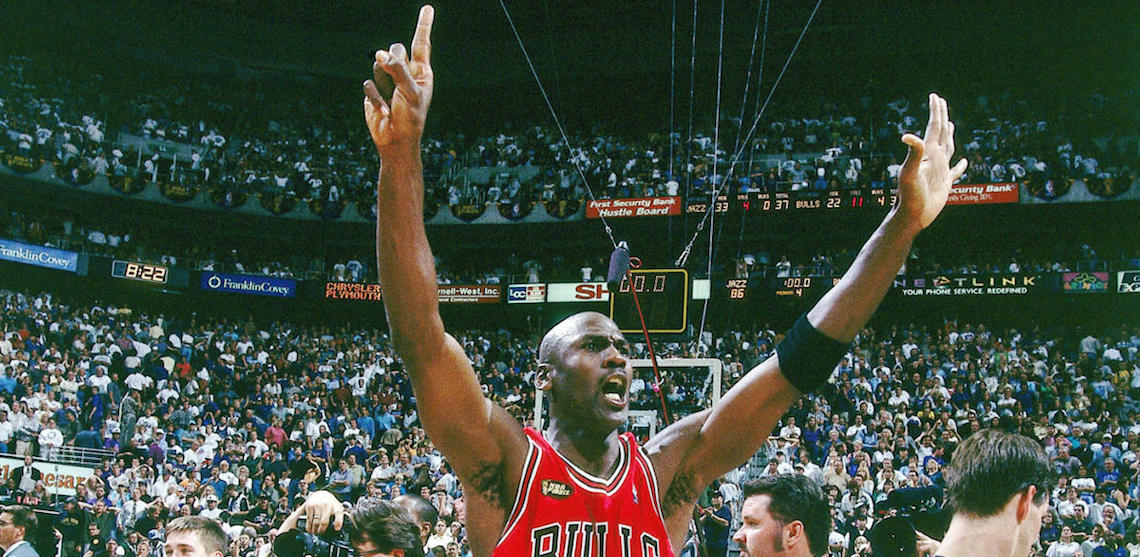

Torniamo ora a The Last Dance e, più nello specifico, al finale. A due decenni di distanza dal sesto titoli in otto anni vinto con la casacca dei Bulls, Jordan viene incalzato dal regista Jason Hehir e chiamato a redigere il proprio bilancio in merito a quella che è stata forse la più leggendaria serie di successi nella storia contemporanea dello sport di squadra. Non deve sorprendere che il sentimento dominante non sia l’euforia apologetica e autocelebrativa, sostituita invece dal rimpianto per l’impossibilità di provare a vincere ancora. Per placare la sua «ossessività visionaria». La sua ricerca dell’assoluto. I sei anelli vinti contano meno del settimo mai conquistato, suo personalissimo Moby Dick. Il grande eroe o anti-eroe americano è costantemente inquieto (dall’Alan Ladd de Il cavaliere della valle solitaria al Paul Atreides del ciclo di Dune), sconfitto dall’impossibilità di scuotere dalle fondamenta il proprio mondo (simbolo di quel processo di continua riscrittura che è l’identità e, a maggior ragione, l’identità culturale americana?). Non fa eccezione Michael Jordan. Tutt’altro: assai significativamente, le sue ultime parole sono riservate al fallimento, al settimo anello solamente vagheggiato:«I don’t know why but I can’t accept it». Ne emerge il ritratto di un personaggio d’irrequieta fragilità melvilliana, condannato alla perenne insoddisfazione. Mentre quasi tutti ne celebrano la grandezza e ne cantano le gesta, l’eroe ammette quasi involontariamente la propria sconfitta. La propria Götterdämmerung, il wagneriano crepuscolo degli dei, definitivamente separati dal mondo. «Tutte le persone vorrebbero essere Michael Jordan per uno giorno», dice lo stesso MJ nella serie. «Ma nessuno vorrebbe essere Michael Jordan per un mese».