cult

CULT

The Decline 40

L’1 luglio 1981, usciva negli Stati Uniti “The Decline of Western Civilization”, il documentario culto di Penelope Spheeris che fotografava la scena punk di Los Angeles nel momento del suo massimo splendore. Oggi, a quarant’anni di distanza, proviamo ancora a riflettere su quello che rimane uno dei film più influenti e importanti sulla prima ondata punk

Gilles Deleuze sosteneva che una delle grandi potenzialità del cinema stava nel fatto di essere un’arte dove al centro non stava l’artista, con le sue decisioni e la sua voglia di padronanza del mezzo, ma una macchina, automatica e impersonale: una macchina che registrava e che vedeva a volte anche oltre a quello che il regista si immaginava che essa vedesse. È per quello che nel cinema spesso le cose migliori nascono non per la capacità di controllo dei registi ma per la loro capacità di farsi “passivi” di fronte alla macchina, di farsi sorprendere rispetto a quello che entra nel quadro. La leggenda vuole che persino Hitchcock si vantasse di non guardare mai dentro la macchina da presa quando girava un film…

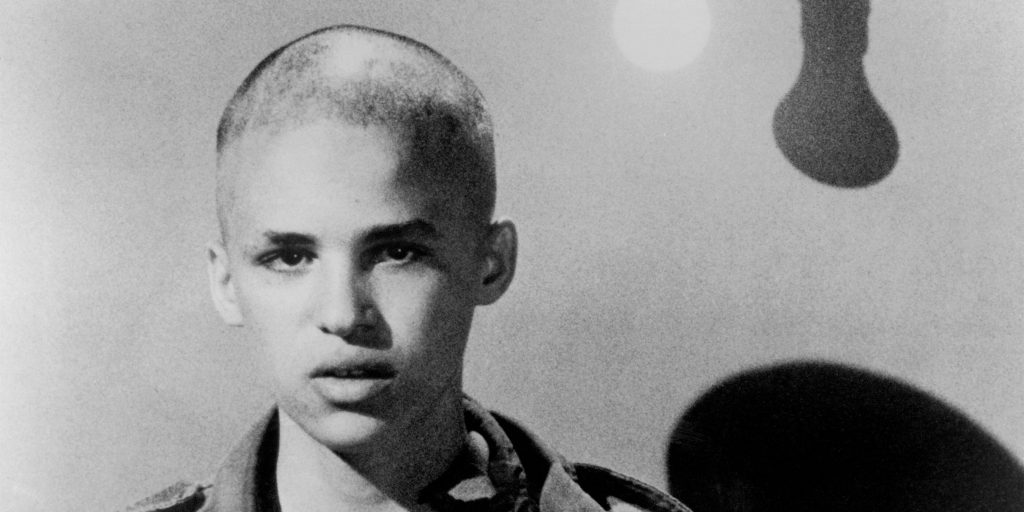

Forse, gran parte di quell’evento che è stato The Decline of Western Civilization per la storia del punk (e forse anche del cinema tout court) è capitato non grazie a quello che Penelope Spheeris voleva fare di quel film, ma nonostante quello che lei avrebbe voluto metterci. E forse è proprio per questo che si è dimostrata una grande regista. Nato per via di un finanziamento improbabile di un paio di assicuratori della San Franendo Valley che volevano investire un paio di decine di migliaia di dollari in un film porno – ma che poi si fecero convincere da Penelope Spheeris della potenzialità commerciale di fare un doc sensazionalistico sul punk – The Decline nacque con l’idea di sfruttare tutti i luoghi comuni più triti e ritriti sul punk come coacervo di violenza e esempio di caos giovanile. Lo si vede dalle domande, nella migliore delle ipotesi vaghe, nella peggiore idiote, che vengono poste ai protagonisti della scena di LA e che ricevono giustamente in cambio la medesima dose di stereotipi. John Doe ed Exene Cervenka degli X sostengono che questa era l’idea di fondo che venne ricercata scientemente da Penelope Spheeris che face in modo di riprendere i protagonisti – a partire da Derby Crash dei Germs – nel momento in cui erano più fuori e incoscienti possibile e di valorizzare dei concerti i momenti di massima violenza. E allora perché, a distanza di quarant’anni, ancora andare a vedere un film come The Decline of Western Civilization?

Innanzitutto per via di una ragione prettamente cinematografica e tutto sommato banale: The Decline è uno di quei pochi esempi di film musicali (insieme a un manipolo di altri, da Woodstock all’Anna Magdalena Bach di Straub-Huillet) che mette al centro la musica, ripresa in presa diretta e senza che le canzoni vengano interrotte e commentate dalla voce di qualche commento o qualche reduce. Oggi che siamo abituati a documentari musicali che escono direttamente dagli uffici stampa, e dove non si riesce a sentire nemmeno due minuti di una canzone senza che venga interrotta dalle ubique teste parlanti che vorrebbero raccontarci i “good old days” nella forma della didascalia dell’immagine, The Decline forse inconsapevolmente decide di riprendere la scena di LA nel modo che le era più proprio: mettendo una macchina da presa in 16mm accanto al palco. E poco importa che in mezzo vi siano le speculazioni ridicole di Claude Bessy o i rambling di Derby Crash strafuori. Quando i Cricle Jerks di Group Sex, o i Black Flag con la loro formazione migliore si mettono a suonare, o quando gli X ritrovano quell’asprezza che Ray Manzarek non aveva messo nel loro primo disco o quando Alice Bag sale sul palco, a noi pare che il film non perda nulla della sua potenza originaria.

Per provare ancora a quarant’anni di distanza a riflettere su questo film abbiamo chiesto a un gruppo di critici cinematografici, musicisti, fanzinari, animatori (o ex-animatori) della scena punk di scriverci una riflessione libera su quello che (forse) rimane ancora oggi uno dei più influenti film che siano mai stati fatti sulla prima ondata punk. Questo è quello che ne è venuto fuori. (Pietro Bianchi)

Luca Celada (il manifesto)

Los Angeles 1981: la metropoli giace sotto una coltre di smog pre-catalizzatori e la cappa pesante del reaganismo – a cavallo fra il riflusso anni 70 e l’orgia materialista degli anni 80. In Centroamerica Reagan combatte le guerre contro Sandinisti e FMLN, a South Central infuria, ancora più sporca, la war on drugs del LAPD.

LA è ancora una grande, amorfa, segregata provincia. A South LA il sound che rimbalza dalla New York di Sugar Hill Gang porta i primi vagiti proto-hip hop di quella che diventerà la prolifica West Coast scene. Sul litorale imperversano i Z-Boys inventori dello skate. A Malibu i Surf Punks sperimentano improbabili mutazioni di hardcore, capelli cotonati e bambole in bikini

Sotto le ceneri della controcultura sixties e del rock ‘n roll, c’è però anche qualcos’altro, cova un fermento anarchico che raccoglie l’energia punk arrivata da Londra via CBGB.

Nella distesa piatta di LA il punk si accende, prendo fuoco. Inizialmente è un movimento prettamente musicale, portato da band come i Cramps che traslocano da NY.

Ma in seguito prende una piega hardcore. Dai locali del Sunset strip si sposta nei garage delle vaste periferie, nei concerti in case requisite e una manciata di piccoli spazi che diventeranno il circuito della LA Punk scene: Anti Club , Cathay De Grande, Madam Wong’s.

Il nichilismo attecchisce lontano dal centro – a Long Beach, nella San Fernando Valley – nell’alienazione a schiera delle exurbie monofamigliari: a Orange County e nella South Bay dove suonano i TSOL, Agent Orange, Social Distortion…

È subito la cosa più viva che si muove in città – che rimbalza nei mosh pit con una incontenibile voglia di mandare affanculo un sistema putrefatto di consumo e ipocrisia.

Vivere a LA in quegli anni – anche per chi non è del tutto immerso nella scene – significa respirare questa atmosfera, imbattersi nei musicisti, in Exene Cervenka che legge poesie al Cathay con Taquila Mockingbird (le poets laureat dei punk!); a notte fonda vedere le band che, finiti i concerti, arrivano barcollanti da Canter’s per rifocillarsi nella famosa Jewish Deli su Fairfax avenue – l’unica aperta 24 ore in tutta la città.

Tutta la cultura giovanile all’epoca risente di quell’estetica. La vedi e la leggi sui fanzines primi fra tutti “Slash” e “No Mag” con le pagine ciclostilate infarcite di interviste con le band e immagini “orripilanti” di lesioni suppuranti e violenza – esplosive molotov grafiche. I disegni di Gary Panter (sposato con Nicole, manager dei Germs, e amico di Matt Groening che a quel tempo – anni prima dei Simpson – aveva anche lui una strip punk chiamata “Angry Dog”). E intorno parole che sprigionavano la forza iconoclastica di quella che è stata forse l’ultima controcultura.

Su Slash scriveva anche Penelope Spheeris, all’epoca sposata con l’editore Bob Biggs (fondatore anche di Slash records). Il suo film fu il primo a mettere sullo schermo quello che ti girava attorno il sabato sera. Un brodo primordiale destinato poi ad esaurire inevitabilmente la forza propulsiva.

Darby Crash sarebbe morto pochi mesi dopo l’uscita del film. Un paio d’anni dopo ancora, Spheeris avrebbe diretto Suburbia – un punxploitation in pieno stile Roger Corman.

Rimane, anche grazie al suo Decline, la memoria di un momento forse irripetibile.

Andrea Valentini (Rolling Stone)

Io non c’ero al momento giusto, 40 anni fa. O meglio c’ero, ma avevo 11 anni e al massimo avevo scoperto gli Iron Maiden (una cassetta, ascoltata in loop con un registratore a pile – le “mezza torcia” – che consumava come una discoteca romagnola). Vidi, poi, “The Decline pt. 1” che avevo poco più di 20 anni, in un momento in cui trovarlo non era così semplice. Se non erro me ne spedì una copia su VHS di trecentesima generazione un amico/corrispondente che comprava dischi e fanzine dalla mia distribuzione dell’epoca. Le immagini spesso tremolavano, il colore andava e veniva, l’audio idem. Non c’erano sottotitoli e le interviste non le capivo al 100%, ma la botta, lo schiaffone che quelle immagini davano era irresistibile. Almeno per il me di 30 anni fa, un me che (allora come ora) non era in grado di spiegare nulla, né di razionalizzare un simile effetto, ma che in qualche modo si rese conto di avere davanti agli occhi un documento capace di ispirare e, perché no, cambiare le persone.

Con gli anni, piano piano, ho poi imparato diligentemente tutta la storia, addirittura il background di molti degli intervistati (quelli “non illustri”, i ragazzi e le ragazze non appartenenti alle band). La cosa più emozionante, al netto dei live dei gruppi (da brividi Black Flag, Germs, Fear e X… non mi sono dato pace per anni a causa dell’esclusione dei Gun Club però), è il fatto che in origine questo avrebbe dovuto essere un film porno finanziato da un gruppo di assicuratori della Valley con un po’ di cash da investire: ca**i, fi**e, cu*i, tette, orifizi e liquidi corporei vari, forse nel tentativo di produrre qualcosa di scioccante che avrebbe finito per essere solo l’ennesima sfilata di noia mortale. E invece quello che ne è uscito è molto più duro di qualunque pornografia potessero avere in testa gli assicuratori di cui sopra: un meraviglioso snuff movie, fotografia delle pendici di una scena che sta per trasformarsi nella culla dell’hardcore, popolata da personaggi artistici (residuo del primo nucleo punk losangelino), ma anche da crociati dell’autodistruzione, ebeti testosteronici e predicatori del nichilismo più nero. Poco importa che l’intervista a Darby Crash sia finta, studiata per nascondere la sua omosessualità, o che qualche performance sia poco rappresentativa. Tutti i tasselli finiscono per posizionarsi al loro posto, come in un Tetris magico e pericoloso, in cui non c’è spazio per commenti o riflessioni socio-antropologiche.

Mi congedo con un ‘immagine. Darby Crash scola una lattina davanti a un tizio che continua a chiedergli una birra. E poi gli dice: “Come ci si sente a DESIDERARE qualcosa?”.

Giulia Vallicelli (Compulsive Archive)

Nel 2006 Penelope Spheeris è ospite dello show televisivo condotto da Henry Rollins. Il fu cantante dei Black Flag (all’epoca Rollins Band) la sta intervistando con la massima considerazione. I due si conoscono dal 1981, anno del trasferimento di Rollins da Washington D.C. all’area di Los Angeles. Penelope era già molto nota nella scena musicale, pur essendo una filmmaker, grazie ai soggetti comici per il Saturday Night Live, ma soprattutto per Decline, uscito proprio quell’anno.

The Decline of Western Civilization è il primo lungometraggio prodotto e diretto dalla Spheeris. Ha una storia comune a molti documentari: porte chiuse ai finanziamenti, scetticismo delle sale prima della prima, poi il successo di pubblico stravolge lo scenario. Alla première arrivano 3500 persone, in un cinema che ne conterrebbe 1200, e 300 poliziotti. Per la critica USA è il film su cui dibattere.

Decline fotografa una nuova forma di rock’n’roll senza illusioni, proprio a Los Angeles, la città di chi vuole arrivare alle stelle. Ci sono le band sul palco, ma non è un film-concerto. Ci sono le persone sotto palco, ma non è una ricerca sociologica. Ci sono le figure di management e comunicazione, ma non è una vivisezione delle culture giovanili. Le interviste sono rilassate, spesso in ambienti domestici, al contrario dei dialoghi caustici e dei balli adrenalinici ripresi durante i live. Eppure a parlare sono le stesse persone: giovani di tutti i generi e colori.

Da fuori campo arriva a tratti la voce di Penelope, all’epoca trentacinquenne, ascoltatrice e osservatrice non giudicante. Le sue influenze dichiarate sono il cinema di Wiseman in Titicut Follies, la psicologia comportamentale e un ambiente familiare che l’ha messa a dura prova. In un’altra intervista con Rollins ricorda che al suo primo concerto punk, di fronte a un moshpit parecchio movimentato, si è sentita subito casa.

Il mio primo incontro con Decline è stato su piccolo schermo, da una vhs copiata di quinta mano, in camera dell’amico che aveva molte affinità con i protagonisti del film. Associo quella visione ad altre videocassette, Suburbia e I ragazzi della porta accanto, sempre della Spheeris. Con la loro difficoltà di recupero, vedere film punk negli anni 90 era una vera iniziazione. It’s kiss or kill, per dirla con gli X.

Grazie a quel primo documentario musicale, Penelope riesce a girare fiction e commedie di successo, ma senza rinnegare il cinema della realtà. Alla fine degli anni 80 produce Decline II, che indaga la scena metal, grazie al quale viene chiamata a dirigere Fusi di testa (siamo nell’era MTV di Beavis & Butthead). Con i soldi guadagnati decide di fregarsene e far uscire ciò che vuole, non ultimo Decline III, uno spaccato del punk nei tardi anni 90.

Per tornare alla Spheeris e alla trasmissione di Henry Rollins: nonostante una corposa trilogia e l’affermazione come regista commerciale, Penelope si toglie un sassolino dalla scarpa. Racconta che il suo ex la definiva “una cameriera che ha avuto fortuna”, alludendo al lavoro con cui si manteneva durante gli studi di cinema. “Io direi talento!” ribatte Rollins.

Se questa è la civiltà occidentale, restiamo in attesa del prossimo Declino.

Roberto Silvestri (Film Tv, Hollywood Party)

Il cinema differente, il cinema pugnalata al cuore, il cinema manimal, ovvero la prosecuzione del 68 con altre armi e altri, asimmetrici, ritmi. Questo il tragitto di Penelope Spheeris, studi in filmologia e psicobiologia. “Penso a me stessa – ha dichiarato – come a una studiosa del comportamento umano e sta cercando di capire cosa diavolo stia succedendo nella nostra società e nei nostri cervelli. Se posso lasciare un film che aiuta a definire un certo tempo dopo la mia morte, allora è fantastico”. Ebbene ce l’ha fatta. Il tempo imprigionato e giustiziato da chi ha venduto la propria anima per il rock’n’roll, come le band del punk californiano The Germs (“sono una pantera perplessa”) di Darby Clash, suicida a 22 anni d’overdose, Black Flag, Fear (la band preferita da John Belushi), Circle Jerks e X (“We are disperate”), lei lo ha rapinato al Diavolo e poi liberato in quella meravigliosa e sbeffeggiante trilogia “skate” sulla musica post-paradisiaca e post-infernale. Siamo condotti da Spheeris in un altro stato della mente. “Mi piacciono le cose più dure. Non farei mai un doc su Britney Spears, tesoro di ragazzina, ma non è cosa mia”. Non è una Girl next door. Non è dei Suburbia. Rifiutò il mokumentary This Is Spinal Tap (1984), non si prende in giro l’Heavy Metal. Certo c’è anche la Spheeris di Fusi di testa, ma è quella che con i soldi di Hollywood finanzia programmi per l’assistenza agli homeless e ai bambini abusati.

Suo padre, impresario di magici parchi d’attrazione girovaghi (ricordate Eisenstein?) e campione di wresting, è stato ucciso per difendere un nero dai razzisti quando lei ha 7 anni. La madre (non biologica) era soprannominata The Gypsy. Suo fratello Jimmie, folk singer alla Simon and Garfunkel, muore giovanissimo, schiacciato da un camion con la sua vespa (ricordate Easy Rider?). Lei si dovrà occupare dei 3 fratelli e guarderà sempre con complicità ai bambini ribelli e senzatetto che si accalcano in case abbandonate cercando di creare nuove famiglie e proteggendosi l’un l’altro. Anche perché vive tempi estremamente strani e plumbei.

Non è questione di post hoc ergo propter hoc. Ma proprio di coinvolgimento. La grande stagione (vincente) delle lotte contro l’aggressione nordamericana nel sud est asiatico la vede in prima fila nel campus dell’Ucla. Penelope (la bellissima cugina di primo grado di Costis Costa Gavras) milita in organizzazioni radicali che rasentano la clandestinità dei Wheater Underground – parola dei suoi compagni di Movement – istigata a non distinguere tra Nixon e Johnson, “boia sistemici”. Perso il Vietnam, il complesso militare-industriale decide di far guerra interna, azzerando lo stato sociale. E anche questa volta sono i proletari le vittime sacrificali dello sviluppo e del profitto che desertifica ghetti e periferie, delocalizza ricchezze e massacra gli zombies sopravvissuti con l’eroina e l’aids. Ma adesso non è la middle class bianca a insorgere. E’ il punk. L’ultimo degli ultimi. Il virus lettrista contaglia una moltitudine che non estetizza la politica né politicizza l’arte, ma spinge le due cose in buchi neri da cui ancora stentano a riemergere.

E la preistoria? “Nei primi anni ’70 due dei miei migliori amici erano transgender ed erano le persone più divertenti che avessi mai incontrato. All’epoca frequentavo la scuola di cinema, avevo le telecamere a portata di mano e ho deciso di fare un film su di loro. I film sull’identità di genere erano pochi e rari a quei tempi”. L’home movie di laurea è I Don’t Know, 1970, e offusca i confini tra doc e fiction, tra profondità e prosaicità, tra cliché e ambiguità. I suoi attori sono Jimmie Spheeris, gay, la sorella lesbica Linda, il fratello etero Andy e il trans Dana.

Il conservatore cinematografico dell’UCLA Mark Toscano ne parla come un film davvero importante per comprendere pienamente quello che sarebbe diventato il suo caratteristico stile documentaristico: “indagatore, intimo, intransigente e profondamente significativo”. Erika Balsom che insegna al King’s College di Londra in un saggio sugli aspetti femministi del film non dimentica di citare la risposta di Spheeris alle critiche più dogmatiche: “sono molto sensibile ai problemi delle donne ma non tratto le donne come alcune persone pensano che dovrei fare. Per come la vedo io non c’è una donna o un uomo, ma una persona.” La Balsom mette il film di Spheeris in contrapposizione a Womanhouse (1974), il film di Johanna Demetrakas che documenta l’installazione omonima organizzata dalle artiste Judy Chicago e Miriam Schapiro, opera di un femminismo della seconda ondata, “segnato dal privilegio di classe bianco e eterosessuale, a differenza della radicale eterodossia di I Don’t Know, mai entrato nel canone del femminismo cinematografica!”. Inattuale. Cancellato.

Marco Capelli (Salad Days)

La colonna sonora di The Decline sta letteralmente tra i primi dieci, quindici dischi di genere che abbia mai ascoltato. Quindi, prima che io possa dargli un volto grazie al documentario, con una VHS di ottava generazione qualche anno dopo, esiste solo la voce di Eugene – un 14enne cui non potete non voler bene, specie quando afferma ‘I just like being by myself’ –, che parlando di punk dice: “it’s like it’s something new and it’s just reviving old rock and roll and it’s like raw again and it’s for real, and it’s fun”. Sintetico direi, ed è per questo che ho passato l’ultima settimana a tentare di contattarlo per chiedergli se volesse elaborare dopo quattro decenni. Lo trovate online come Euge Form The Coast, fa il folk singer tra Berlino e gli Stati Uniti e naturalmente non mi ha risposto. Caso vuole che in questi giorni un altro impegno mi abbia rimesso tra le mani il numero 7 di abbestia!, una delle migliori fanzine italiane degli anni 90, dove con altre quaranta persone venivo invitato a rispondere a quella medesima domanda, ‘cosa rappresenta il punk per te’. Vi risparmio la mia e anche le altre definizioni, tutte più articolate rispetto a quella di Eugene, ma una nuova visione di Decline e quelle pagine datate 1997 mi hanno reso lampante che il mio piccolo Decline l’ho avuto anch’io e lo sto ancora avendo sotto alcuni punti di vista. Le pareti graffitate di The Church sono le stesse dei mille posti, spesso improbabili, in cui ho visto concerti. Darby Crash che spadella bacon è un gruppo qualsiasi che ho ospitato come favore ad amici più intraprendenti che hanno organizzato concerti. Robert Biggs che taglia e incolla Slash Magazine è fin troppo familiare e personifica tutte le opinioni non richieste che ho provato a scrivere. E allora grazie anche a Penelope Spheeris per aver girato quelle scene e a Slash per averne stampato la soundtrack, per avermi instradato indirettamente a parecchie cose interessanti e per ricordarmi tuttora molti dei miei errori: acquistare il vinile sovrapprezzato di Decline in una qualsiasi fiera del disco, vedere i Germs con Shane West o i Black Flag rimaneggiati da Ginn, inseguire Keith Morris in Off e Flag (almeno loro sono stati divertenti), guardare incuriosito la mole di merchandise che i Fear tuttora producono. In altre parole, foraggiare il decadimento di una cultura a botte di reunion e ristampe, farla assomigliare a quei generici rock, hard rock, metal che mi sembravano vecchi e stantii quando l’ho scoperta, un lungo elenco di difetti che la vita tende a giustificare ma che un minimo di tempo e iniziativa permette a chiunque di evitare. Avrei voluto chiedere a Eugene cosa ne pensasse anche di questi argomenti e sarei impazzito se mi avesse risposto con quel medesimo ‘fuck’ con cui chiude il proprio intervento nel documentario, stessa intonazione, stessa espressività: da anni lo considero un dogma.

Rossella Catanese (Università di Udine) e Maria Teresa Soldani (Centro Pecci)

Non è un caso che nel 2016 The Decline of Western Civilization di Penelope Spheeris sia stato selezionato dalla Library of Congress fra i titoli da preservare nel National Film Registry degli Stati Uniti. Si tratta di un film documentario che descrive, senza sovrastrutture ideologiche, una realtà musicale unica e una storia sociale di forte impatto.

Il brano che apre il film è Nausea degli X. Un riff al vetriolo, ossessivo e cupo, graffia la ritmica lenta di un brano rock durissimo, acceso dalla voce della cantante Exene Cervenka (pseudonimo di Christene Lee Cervenka). La regista attribuisce dunque un ruolo significativo alla canzone firmata X, capace di attraversare e interpretare la varietà di progetti musicali differenti che animano i palchi di Los Angeles, ovvero band come Black Flag, Fear, Germs, Catholic Discipline, Circle Jerks e The Bags.

Sulle note di Nausea, il pogo del pubblico è un’onda di energia pura. Dalla massa dinamica di zazzere, abbigliamenti eccentrici, stili e colori diversi, che sul piano iconografico sembra richiamare La città che sale (1910) di Umberto Boccioni, emergono i primi piani dei protagonisti e degli spettatori di quella scena musicale. Il ruolo centrale degli X è sancito da questa rappresentazione collettiva e plurale della scena, in una continuità effettiva tra palco e pubblico, che Spheeris ricostruisce nella forma live.

L’inizio del film racchiude inoltre un’idea di legacy. Nausea è presente in Los Angeles (1980), esordio degli X prodotto da Ray Manzarek dei Doors e pubblicato da «Slash», zine le cui penne sono presenti nel film, come Claude Bessy dei Catholic Discipline e Chris D dei Flesh Eaters e Divine Horsemen. I Germs, pubblicati sempre da Slash e prodotti da Joan Jett, figura sovversiva del rock fin dalle Runaways, avranno un destino duplice: il decesso del cantante Darby Crash per overdose di eroina, avvenuto poco dopo l’uscita del film, canonizzerà il suo personaggio e consacrerà la fortuna internazionale del film, mentre il chitarrista Pat Smear diventerà membro dei Nirvana prima e dei Foo Fighters poi, diventando una figura transgenerazionale e translocale dell’underground rock made in USA. Altro filone cruciale che parte dal film è quello dei Black Flag, con le produzioni della label DIY SST del chitarrista Greg Ginn – tra cui figurano Minutemen, Hüsker Dü, Sonic Youth, Soundgarden, Dinosaur Jr e Meat Puppets – legate in maniera indelebile agli artwork del fratello Raymond Pettibon, che informeranno lo stesso underground del fumetto dai fratelli Hernandez alle tavole musicali di Charles Burns e Joe Sacco. E cosa sarebbe stato il movimento Riot Grrrl di Kathleen Hanna e delle sue Bikini Kill senza Exene, Alice e Pat Bag dei Bags?

Il titolo del film rimanda al racconto di un’umanità composita e disfunzionale nell’estremo Ovest, la costa californiana, e al contempo alla recensione del 1970 sulla rivista «Creem» del critico musicale Lester Bangs dell’album Fun House (1970) degli Stooges. Intendere il punk come “declino della civiltà occidentale” dichiara un’interpretazione parallela alla definizione di “blank generation”, titolo della canzone e dell’omonimo album di Richard Hell & The Voidoids (1977) nonché del film The Blank Generation (Amos Poe ed Ivan Kral, 1976), film documentario sui musicisti punk, post-punk e new wave newyorchesi prima che divenissero icone, compiendo un passo ulteriore dal nichilismo del punk inglese.

Leonardo Cabrini (Indiana University)

Nella Civil conversazione (1574) Stefano Guazzo paragona il vivere mondano a una barca in cui “si trovano talora uomini, donne, religiosi, secolari, soldati, cortegiani, […] e altri di diverse nazioni, qualità e professioni.” L’autore è interessato all’essere umano quale “animal sociabile” e si sforza di convincerci della dimensione inclusiva della vita civile. Il Guazzo è, tuttavia, ben consapevole che tutto ciò porti anche a meccanismi di esclusione, e si affretta a diffidare delle “male compagnie” escludendo dalla sua barca allegorica “i ruffiani, le meretrici, i parasiti, […] i birri, […] i giudei.”

L’interesse principale di The Decline of Western Civilization riguarda proprio le modalità di estromissione dal modello di civiltà sopra esposto: si pensi ai deliri di Darby Crash o alle risse e gli sputi nel pubblico dei concerti. Il film è, certamente, anche una rappresentazione fedele della scena punk di L.A. dell’epoca, e non manca di uno sguardo d’insieme che tiene conto di molteplici aspetti. Sono presenti, per esempio, prospettive più moderate e consapevolmente intellettuali, come quelle di Claude Bessy o Alice Bag, e vi è spazio per band sofisticate come gli X.

Tuttavia, vista in quest’ottica illustrativa, la pellicola risulterebbe nulla più che un documentario convenzionale. Ciò che rimane impresso del film sono, invece, i momenti più fastidiosi, quelli che la nostra sensibilità considera inaccettabili. La sequenza centrale delle interviste ai fan, che sfogano il proprio spaesamento nell’aggressività e in dichiarazioni controverse, ben espone le modalità di esclusione che comporta il vivere civile. Di simile impronta sono le performance di Darby Crash, i racconti cinici degli altri Germs, e le provocazioni dei Fear. Non è un caso che Lee Ving canti “I love living in the city,” ove la city sarebbe proprio la culla della civilitas.

Ciò che propone Penelope Spheeris non è esente da rischi. In primis, quello di innescare, nella critica, un certo approccio sensazionalistico che tralascia tanti altri caratteri del punk losangelino. È vero che, se adottiamo uno sguardo archeologico, gli atteggiamenti controversi mostrati nella pellicola erano ben presenti nello scenario dell’epoca; il punk era, tuttavia, la valvola di sfogo di tale disagio, e non la causa. Quando, un quindicennio dopo, nella terza parte del trittico sul declino della civiltà occidentale, Spheeris torna a parlare del punk di Los Angeles, sceglie nuovamente di investigare la variante più reietta, anti-civile e figlia dell’ala ributtante della scena delle origini, cioè quella dei gutter punk. Come se l’interesse della regista non fosse tanto quello di esaminare l’evoluzione di una musica o di un insieme di controculture, ma piuttosto di elaborare l’essenza terminologica di “punk”. Esso diventa qui sinonimo di scarto sociale e di bassa qualità di vita, quasi a voler evidenziare come i punk siano una delle “male compagnie” escluse dalla barca della civilitas.

Luca De Tommasi

– Hai visto il film? Che mi dici?

– Bah, mi sembra una cagata. La musica fa schifo, e gli intervistati sembrano tutti dei ritardati narcisisti.

– Ti è piaciuto, insomma.

– Guarda, per te che ascolti quella musica lì immagino sia una bomba, ma il regista per chi lo ha fatto il film, per te che te lo riguardi su youtube quarant’anni dopo e ci fai sopra le filosofie o per chi doveva andare a vederlo al cinema?

– La regista. È quella di Wayne’s world, hai presente?

– Quella porcata sui due metallari scemi? Un altro capolavoro, chapeau.

– Comunque che ne so, sarà stata un’operazione-esorcismo un po’ squallida tipo ecco il circo dei mostri, fanno paura e potrebbero essere i vostri figli ma se li guardate sullo schermo potete masticarli, digerirli e vomitarli fuori dalla società.

– E farebbero bene. Ma li hai visti? È difficile dare una risposta intelligente a una domanda cretina, ma qui a volte è una gara di stupidità. Come ti senti quando meni la gente? Perché suoni con le gambe divaricate? Mi fai vedere dove dormi? Perché tu non hai tatuaggi? Ma che vuoi rispondere? E infatti era meglio se stavano zitti. E questi sarebbero i tuoi eroi di gioventù? Bon Jovi avrebbe fatto la figura del genio.

– In effetti.

– Ma come fa a piacerti, ‘sta roba? Che ci trovi, a parte il piacere voyeuristico di vedere quattro matti che si comportano come bambini in cerca di attenzione?

– Beh, c’è la musica. Sul palco questi gruppi stavano aprendo strade nuove, a modo loro, senza chiedere permesso a nessuno. Se parli con Pietro, Andrea, Marco, ti diranno tutti la stessa cosa: quella musica aveva un valore assoluto, che non aveva niente a che fare con tutto quello che ti hanno messo in testa su come dovrebbe essere la musica “fatta bene”.

– Sarà pure così, l’esperto di musica sei tu. Però, scusa, quello che sembrava sempre su un altro pianeta, che giocava con il ragno…

– Darby Crash, dei Germs…

– Chiunque sia. Io dico: ma se ti prendo un tossico alla stazione e lo metto su un palco guarda che ti fa la stessa cosa. Anche meglio, ovvero anche peggio: perché mi sembra di capire che questi più fanno schifo, più sbracano, più sbroccano, più diventano degli idoli per qualche tonto… tipo te e i tuoi amici.

– Ti direi che bisogna distinguere l’uomo dall’artista, ma probabilmente Darby Crash sulla parola artista ci avrebbe vomitato sopra. D’altra parte su mille ubriaconi c’è un solo Bukowski, non so se mi spiego: quando Crash bofonchia i suoi deliri scopiazzati da Nietzsche sbavando sangue e birra, lo stolto continuerà a guardare il sangue e la birra. What we do is secret, bellezza.

– Insomma, da questo mosto puzzolente io dovrei distillare delle gocce di nettare cristallino.

– No, questo sforzo lo doveva fare chi vedeva il film all’epoca della sua uscita: oggi il nettare lo vedi. Ogni anno generazioni di ragazzini scoprono questi gruppi per la prima volta, come fanno per i queen, i pink floyd o gli iron maiden, e questo non può essere un caso. Non se succede da quarant’anni.

– Insomma tu mi stai dicendo che se i Germs hanno fatto un disco solo e ancora c’è gente che si fa il germs burn mentre gli Youth Brigade avevano l’etichetta, i dischi, avevano Another state of mind eppure nessuno se li caga qualcosa significa.

– Hai frugato tra i miei dischi?

– Wikipedia, bello. What you do is not a secret anymore, tonto.