approfondimenti

ITALIA

Pandemic Chronicles, capitolo 2. Non ne siamo mai usciti migliori

A tre anni dal lockdown la vita ha ripreso a scorrere come prima, le considerazioni ci portano a dire che non è andato tutto bene e non ne siamo usciti migliori. La storia ci insegna che le epidemie non hanno migliorato l’umanità. Oggi la rimozione collettiva sembra la risposta a un periodo traumatico che però di segni ne ha lasciati

Sono passati circa 3 anni da quel 9 marzo 2020, giorno in cui il governo Conte per fronteggiare la circolazione del SARS-CoV2 dichiarò l’Italia intera “zona protetta”, ovvero interamente sottoposta al così detto “lockdown”. Lockdown che sarebbe durato all’incirca due mesi, per poi tramutarsi in una sequela di misure intermedie e flessibili, tra policromie di rischio, chiusure mirate su base territoriale, valutazione periodica degli indici di circolazione virale, discriminazione tra attività commerciali, fino ad arrivare infine a inizio 2021 alla campagna vaccinale. Un improvviso cambiamento di paradigma dalle così dette “misure di prevenzione non farmacologiche” alla profilassi più classicamente intesa. Col procedere della campagna vaccinale, di fatto le misure di distanziamento e di tutela su base collettiva sono state progressivamente smantellate, in favore di una legislazione particolarmente ambigua in materia di quello che si è di fatto rivelato una forma di obbligo vaccinale imposto tramite strumenti di “soft law” e disciplina ad excludendum piuttosto che mediante la coercizione nuda e cruda. Tuttavia, proprio grazie a questa contraddittoria campagna vaccinale a oggi il rischio associato alla COVID-19 è fortemente ridotto, tutti gli indici sono tornati sotto controllo e di fatto i numeri della malattia ricalcano quelli delle sindromi influenzali stagionali. Insomma, la così detta “endemizzazione” del virus pare compiuta.

“Ne usciremo migliori”

A tre anni dall’inizio della pandemia siamo dunque tornati alla tanto agognata “normalità” e la pandemia, vista retrospettivamente, ci appare effettivamente come un intervallo di tempo al di fuori dal consueto e normale scorrere degli eventi che si è aperto e che adesso si è chiuso. Lungamente si è discusso nel corso della pandemia di cosa questa ci avrebbe insegnato, del fatto che “dopo”, nulla sarebbe stato come prima. Slavoj Žižek è arrivato a postulare che dalla lezione della pandemia sarebbe nata la diffusa consapevolezza dell’esigenza di cooperazione e pianificazione a livello globale, di un “nuovo comunismo” (1). Lo studioso ecologista svedese Andreas Malm affermava che la pianificazione economica sul piano della produzione, della distinzione tra produzioni essenziali e superflue, che si è data durante la pandemia, potesse rappresentare una traccia in nuce di una più generale riorganizzazione in chiave ecologica dell’economia, che sia in grado di definire priorità e necessità e ridurre drasticamente la produzione (2). Insomma, sia Žižek che Malm hanno in forma diversa ritenuto che il capitalismo, dinanzi alla crisi pandemica sia stato in qualche modo costretto a far emergere alcuni parziali elementi che segnalano la possibilità di una più generale riorganizzazione in termini progressisti della società. La differenza tra i due sta nel fatto che mentre Malm calcava molto la mano sul fatto che il progresso non fosse scontato, non si darà per “gentile concessione” ma solo se una forza classista fosse riuscita a collocarsi nello scenario pandemico imponendo quello che lui chiama “leninismo ecologico”, Žižek sembrava invece più incline a postulare che il passaggio al “nuovo comunismo” rappresentasse in parte un’esigenza del capitalismo stesso, a prescindere dalle lotte e dai rapporti di forza. Ingenuamente, in diversi hanno pensato che la condizione di vulnerabilità cui la pandemia ci ha esposti come società e come individui, l’esigenza del “prendersi cura” dell’altro su un piano medico ma anche umano, i generosi e positivi esempi di solidarietà nei quartieri sarebbero stati il germoglio da cui sarebbero rinati legami sociali più solidi, un rinnovato senso di comunità .

Abbiamo anche pensato che le timide politiche sociali avviate dal c.d. “governo gialloverde” rappresentassero l’inizio di un’inversione di tendenza inevitabile dinanzi al disastro sociale dovuto a mesi di chiusure delle attività, che l’obbligata –e spesso parziale e ipocrita- cooperazione internazionale generatasi per affrontare l’emergenza avrebbe riaperto al dialogo tra nazioni. A oggi, con il vento della guerra che soffia sempre più forte dall’Ucraina con le sue conseguenze in termini di imbarbarimento delle società occidentali e di economia di guerra, con la stessa globalizzazione capitalistica che evolve in uno scontro tra imperialismi contrapposti, ripensare a questi dibattiti fa sorridere. Eppure, nel mezzo della pandemia alcuni segnali hanno portato diversi di coloro che ambiscono a un mondo più giusto a ritenere che una volta finita, «qualcosa sarebbe cambiato», che quei mesi così drammatici avessero almeno gettato le basi di una nuova e diffusa consapevolezza.

Lo scrivente non si è mai illuso del fatto che bastasse una pandemia a far nascere una nuova umanità solidale, abbattere le frontiere, costruire stabili e diffuse reti di cura, chiuderla coi conflitti geopolitici o persino socializzare le ricchezze. Qui proverò attraverso esempi storici a mostrare come le pandemie hanno sempre apportato ben pochi miglioramenti sul piano della solidarietà, della percezione del prossimo, della giustizia sociale.

Yersinia e le altre, maestre di solidarietà

Iniziamo con un esempio quasi scolastico, le ondate di peste del 1300 che hanno ampiamente contribuito alla diffusione dell’antisemitismo. Se c’era la peste la colpa non poteva che essere degli ebrei, pronti ad appropriarsi delle ricchezze dei defunti. Ed ecco che nel 1347-49 ne vengono ammazzati appena 50mila in giro per l’Europa (3). Si potrebbe imputare questa persecuzione alla maggiore superstizione di quei tempi o alla “normalità” delle persecuzioni dei cristiani contro gli ebrei. E invece no. Persino Papa Clemente VI con ben due bolle del 1348 si ergeva a difesa degli ebrei dinanzi alle persecuzioni e tentava di riportare i cristiani alla ragione, segnalando che anche gli ebrei si ammalavano di peste e che questa colpiva anche località prive di comunità ebraiche. Ma non servì a nulla. La paura, la diffidenza, l’isolamento duraturo erano più forti persino del Papa. E quindi via coi roghi di ebrei. L’associazione “ebreo-untore” dal 1300 si è conservata integra nei secoli, arrivando a riverberarsi nella propaganda dei medici di regime nazisti, che accusavano gli ebrei di diffondere il tifo (5). Insomma, andate a spiegarlo a un ipotetico Žižek del 1348 che 600 anni dopo in Polonia un branco di razzisti violenti e paranoici in uniforme avrebbero sterminato milioni di persone sulla base di un pregiudizio formatosi proprio mentre lui pontificava sul roseo destino dell’umanità assurta a una nuova consapevolezza dopo una strage di milioni di morti.

Un altro grande regalo lasciatoci nel corso della storia dalle pandemie e che sicuramente ha contribuito all’avanzamento dei destini dell’Umanità sulla strada del progresso e della giustizia sono state le armi biologiche. Posto che gli accampamenti degli eserciti, le trincee, le città assediate, i campi di battaglia sono stati da sempre luogo ideale per la diffusione di epidemie. Lo sapeva bene già Pericle che nel 430 a.c. vide il suo esercito sconfitto dalla peste ancor prima che fosse “sparato il primo colpo” nella guerra contro Sparta. 1700 anni dopo, durante l’assedio di Caffa, il khan dell’Orda D’Oro Jani Beg, le cui truppe erano sfiancate da un’epidemia di peste, diede il più fulgido esempio di cosa significasse “imparare da una pandemia”. Facendo sfoggio di grande ingegno ed empirismo, fece lanciare i cadaveri dei suoi soldati nella città assediata. E quando vide che anche i nemici ora crepavano al pari dei suoi, si disse di aver appreso una grande lezione dalla pandemia. Insomma, quell’epidemia nell’accampamento mongolo da un lato fu probabilmente una delle cause della pandemia di peste del 1347, dato che coloro che fuggirono da quell’assedio portarono il morbo un po’ ovunque. Dall’altro fu il primo caso documentato di utilizzo di un patogeno come arma .

Grazie agli insegnamenti che la peste ha fornito a Jani Beg, oggi l’Umanità può assistere allo scambio di accuse tra potenze imperialiste nucleari sull’eventuale esistenza di laboratori militari USA in Ucraina o sull’eventuale natura artificiale del coronavirus di Wuhan, tanto per aggiungere le accuse di bioterrorismo al novero delle armi – fortunatamente per ora solo retoriche – utilizzate nello scontro. Rispetto a questo, è interessante segnalare che ben prima dell’inizio della pandemia c’era già stato un avvicendamento nella percezione collettiva nel ruolo archetipico di untore. Non più gli ebrei ma i cinesi, già stigmatizzati come untori dopo la prima epidemia di SARS del 2002-2004. Sulla base di questo stereotipo che già serpeggiava in Occidente, in particolare gli USA nella persona di Donald Trump, hanno soffiato sul fuoco della sinofobia utilizzando il Covid come strumento per gettare discredito sulla Cina e isolarne la posizione sul piano internazionale.

Del resto, un utilizzo coloniale della categoria di “epidemia” è diffuso almeno dal XIX secolo, epoca in cui le autorità sanitarie occidentali e le istituzioni coloniali costruirono una narrazione per cui le continue epidemie di colera che imperversarono nel mondo in quel secolo – e che era erano di volta in volta “asiatiche”, “indiane”, “cinesi”, contribuendo a vestire il termine “epidemia” con abiti orientali. Non è un caso se ad esempio in Francia si è recentemente parlato di «epidemia di terrorismo islamico». Sarebbe doveroso ricordare ai sanissimi occidentali, sempre vittime dei bacilli altrui, che gli europeissimi conquistadores portarono nelle Americhe un quantitativo tale di malattie infettive da decimare radicalmente la popolazione autoctona, tanto per ribadire che i bacilli di per sé non discriminano sulla base del colore della pelle.

Tornando alla storia, un altro esempio della funzione benefica delle pandemie riguarda i secoli XV e XVI, successivi alla grande peste del 1300. gli Stati iniziarono a implementare misure di sanità pubblica, a definire meglio i criteri di isolamento e quarantena, a garantire una maggiore salubrità delle città e a costruire i così detti “lazzaretti”. Insomma, a occhio e croce, le lezioni apprese dalle epidemie di peste stavano per “migliorare” le condizioni dell’umanità. Non fosse per il fatto che l’ “umanità” è pura astrazione. Infatti oggi come allora, esistono i ricchi ed i poveri, i cittadini e gli extracomunitari, gli uomini e le donne. Ed ecco che dal XV secolo le istituzioni iniziarono a lavorare attivamente al fine di tutelare dalle pandemie le fasce più ricche della popolazione, lasciando invece alla merce’ dei patogeni letali i più poveri. Non parliamo del semplice dato per cui i ricchi sono certamente più robusti e sani e hanno sicuramente accesso a migliori cure. Parliamo di precise politiche istituzionali immanenti alla gestione delle epidemie di quei tempi.

All’inizio dell’epoca moderna, i poveri vengono visti come untori, causa delle malattie e della loro diffusione. Si inizia dunque ad allontanarli dalle città. Un paio di casi di peste e via, ecco che tutti i mendicanti vengono lanciati fuori dalle mura cittadine, destinati a morire di fame. E quelli che non crepano di fame beh, creperanno di peste. Come ci spiega Antero Maria di San Bonaventura, frate “in prima linea” contro l’epidemia di peste a Genova nel 1656 «Il contagio è effetto della divina provvidenza, perché il Signore non può dar da mangiare a così tanti poveri» (4). Sostituiamo “il Signore” con “la Natura”, divinità pagana delle borghesie illuminate dell’800 e otterremo né più né meno che la teoria di Thomas Malthus, economista e demografo, anticipatore della così detta “teoria della decrescita” per il quale la popolazione era in sovrannumero, in particolare a causa dei poveri con quella fastidiosa abitudine di scopare troppo e fare così tanti figli invece di dedicarsi alla ben più casta attività della caccia alla volpe. E quindi vadano al diavolo le “Poor Law”, vizio caritatevole delle anime candide della borghesia illuminata. Vadano al diavolo le misure di profilassi e le cure utilizzate per i ricchi. Crepino i poveri, la fame e le malattie sono gli strumenti con cui la Natura ristabilisce il suo equilibrio e riporta in linea domanda e offerta. I patogeni sono la vera mano invisibile del mercato della vita (5). Insomma, la gestione delle epidemie nel corso della prima modernità ha dato origine a un filone di pensiero che avrebbe portato a quello che oggi chiameremmo “darwinismo sociale”. Alla faccia della grande lezione acquisita sulla strada del progresso e della fratellanza.

Infine, sempre in termini di conseguenze della peste del 1300, possiamo annoverare – insieme con altri fattori – la transizione dal feudalesimo alla società mercantile capitalistica. Da un lato, la riduzione dal 30 al 50% della popolazione europea rese la forza lavoro una merce piuttosto rara, aumentando il potere contrattuale dei lavoratori che potevano così arrivare a migliori condizioni reddituali e a contrattare riduzioni dei propri obblighi feudali. Sempre la riduzione della forza lavoro potrebbe aver spinto a un maggiore sviluppo nelle tecnologie agrarie e a un incremento nei commerci, dinanzi all’esigenza di andare a procurarsi risorse in zone distanti – e magari non colpite dal morbo – per rispondere alla penuria dovuta al perdurare della pandemia. Infine, la disponibilità enorme di terre, abitazioni, officine e quant’altro dovuta semplicemente alla morte biologica dei precedenti proprietari, ha rappresentato l’innesco per un’ondata di accumulazione nelle mani di una nuova classe sociale. Insomma, se oggi viviamo nel migliore dei mondi possibili, dobbiamo ringraziare anche Yersinia pestis che facendo una strage di innocenti ha permesso a una borghesia in erba di farsi strada depredando la casa del vicino appena crepato o rubando il tornio dell’ex collega attualmente allettato in preda a delirio, febbri emorragiche ed emorragie interne.

Per venire a un esempio a noi più vicino, la pandemia di spagnola del 1918-20 causò tra i 50 e i 100 milioni di morti. Negli stessi anni la Prima Guerra mondiale ne causò appena 25 milioni. Eppure nelle trincee si continuava a massacrare, a lanciare iprite sui nemici, a bombardare, a mitragliare, a fucilare i disertori, a lanciare ragazzini contro i nidi di mitragliatrice per conquistare un metro di terra. Il tutto tenendo taciuto il fatto che la spagnola esistesse. Non è un caso che quel virus a carattere globale venne trattato come iberico. L’influenza è spagnola. Riguarda un paese neutrale, non noi che possiamo continuare allegramente a scannarci nelle trincee. Da quella pandemia si uscì con una riduzione devastante dei livelli di coesione sociale e fiducia, anche nei paesi che non erano in guerra. E nel giro del ventennio a seguire, in quelle società impaurite, individualizzate, sconvolte e impoverite da guerra e pandemia, sono nati i più brutali regimi nazionalisti della storia d’Europa tra Italia, Germania e Spagna.

Infine, guardiamo alla recente epidemia di Ebola in Sierra Leone nel 2014. L’Ebola è una malattia con una letalità devastante, che varia dal 50 al 90% e per la quale non sono disponibili cure efficaci. Un vaccino la cui efficacia non è del tutto certa è stato sviluppato solo dopo l’epidemia. Per queste ragioni spesso coloro che hanno contratto la malattia e sono sopravvissuti, risultando quindi “naturalmente immunizzati” vengono impiegati poi nella gestione dell’epidemia come personale sanitario e assistenziale. Nonostante questo importante ruolo svolto, un’indagine dell’UNICEF ha mostrato come il 96% delle persone intervistate tre mesi dopo l’apparizione della malattia mostrasse un pregiudizio nei confronti di questi soggetti, arrivando ad affermare in alcuni casi persino di non esser disposti ad accogliere nuovamente un vicino di casa sopravvissuto alla malattia. Questa percentuale rimaneva molto significativa anche dopo altri tre mesi (46%), nonostante le evidenze scientifiche e aneddotiche accumulate rispetto alla non contagiosità di questi soggetti e al ruolo fondamentale loro assicurato dalle istituzioni sanitarie in una fase di grande bisogno.

Lo stigma verso chi è stato infettato è del resto una delle prime conseguenze di ogni epidemia, basti pensare all’HIV e al suo utilizzo in termini omofobi per marchiare i gay con l’etichetta di untori, intersecando da un lato la discriminazione dovuta alle proprie scelte sessuali e dall’altro quella al proprio status di malato. Uno stigma che colpisce a prescindere dall’effettiva sieropositività, diventando un addentellato della discriminazione omofoba tout court, arrivando persino a ostacolare gli screening diagnostici per l’HIV, che vengono spesso evitati proprio per non esporsi al pregiudizio (6).

Insomma, è davvero difficile individuare nella storia una qualche conseguenza positiva di un’epidemia. Del resto, è poco comprensibile perché mai morte, isolamento, povertà e malattia dovrebbero suscitare in qualche modo reazioni positive, solidali, stimolare il lato migliore degli individui e delle società. La storia delle catastrofi epidemiche dovrebbe in realtà insegnarci ad avere grande cautela quando agitiamo l’eventualità dell’Armageddon come strumento per mobilitare le coscienze. Non sarà infatti un caso se in tutte le religioni quando arriva la fine dei tempi, non v’è alcuna traccia di mirabili mobilitazioni delle masse intenzionate a invertire la rotta ma più che altro solitudini, rancori, caos e fratricidio. Un insegnamento che dovrebbe parlare in particolare a coloro che sono convinti che sarà enunciando la fine della specie umana su questo pianeta, che infine l’Umanità (che non è la specie umana) prenderà consapevolezza del peccato commesso contro Madre Natura e si incamminerà sulla via della redenzione. Il sottoscritto mette da subito agli atti che nell’eventualità dell’ineluttabile fine del mondo, più che scendere in piazza in cerca di espiazione, preferirà seguire l’esempio del Boccaccio, che nel Decameron allocava dieci giovani in campagna per sfuggire all’Armageddon della peste a Firenze e trascorrere il tempo a suon di vino ed erotismo, assistendo almeno con gioia agli ultimi giorni del mondo.

Tornando a noi

Oggi, in questo momento di incerto “ritorno alla normalità”, guardandoci intorno è veramente difficile dirci che quest’ennesima pandemia abbia apportato qualche miglioramento sul piano della coscienza sociale, della condizione psicologica delle nostre società o dell’assetto economico e geopolitico. Di quelle reti di solidarietà istituzionali o autorganizzate che sono proliferate durante la pandemia, ben poco è rimasto. Le nostre società, dopo mesi di paura, isolamento e paranoia, sono diventate ancora più chiuse e diffidenti verso il prossimo. I dati sulle sofferenze psicologiche patite durante la pandemia e su come queste sofferenze non siano finite sono preoccupanti (13). Ovunque le forze politiche più reazionarie avanzano a grandi passi, pronte a gestire col pugno di ferro una fase storica di sconvolgimenti, tra politiche di austerità, inflazione galoppante, crisi di legittimità dei sistemi politici e guerra tra imperialismi. Siamo tornati a correre di emergenza in emergenza. Dalla pandemia, alla siccità alla guerra all’inflazione, senza soluzione di continuità. Le capacità di risposta collettiva delle nostre società dinanzi a questi drammi pare ridotta al lumicino, altroché costruzione di un nuovo senso di comunità e neo-comunismo. In definitiva, parrebbe che la pandemia abbia acuito unicamente le solitudini e ci abbia anzi insegnato a vedercela da soli, disgregando legami solidali più che creandoli, riducendo brutalmente le capacità di fare rete. Assistiamo inoltre a un enorme processo di rimozione collettiva. Da un lato, le responsabilità politiche della pandemia sono state del tutto cancellate. Qualsiasi ragionamento sulla gestione della pandemia, sullo stato del sistema sanitario, sulle ragioni stesse della pandemia in un mondo a capitalismo avanzato e globale, è terminato, in una foga cieca al “ritorno alla normalità” che rimuove il trauma collettivo senza in alcun modo affrontarlo.

1 Pandemic!: COVID-19 Shakes the World, di S. Zizek

2 Corona, Climate, Chronic Emergence, di A. Malm

3 Jedwab et al, Negative shocks and mass persecutions: evidence from the Black Death

4 Plague and Lethal Epidemics in the Pre-Industrial World

5 An essay of the principle of the population as it affects the future improvement of society, di R. Malthus

6 The impact of stigma on HIV testing decisions for gay, bisexual, queer and other men who have sex with men: a qualitative study, Iott et al, 2022

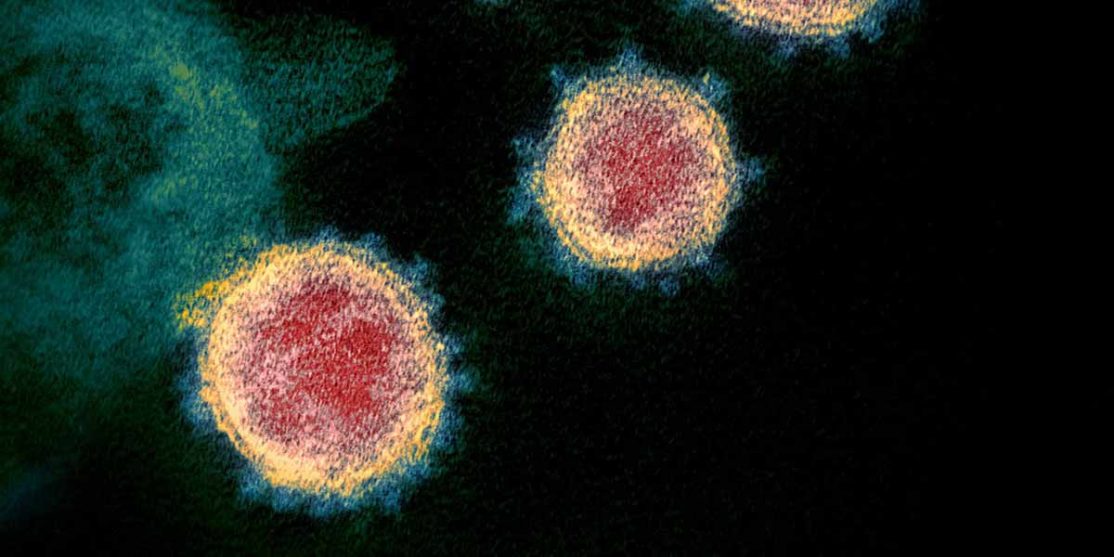

Immagine di copertina da Wikimedia Commons di NIAID-RML