cult

CULT

Nel nome di Laika, smisurata preghiera

Laika non è solo un cane nello spazio: è il simbolo di una violenza che ancora oggi attraversa i corpi animali e umani. Il “Laika, forse” (Ortica Editrice, Anzio-Lavinio 2025) di Massimo Filippi ci chiama a fare della sua memoria un atto di resistenza contro scienza, potere e oppressione

Si è detto che, se anche un leone potesse parlare, non potremmo capirlo. Si è fatto notare (facezia o meno, forse può importar poco) che da quegli ormai lontani anni ’60 in cui il progetto Grandi Scimmie iniziava, alle grandi scimmie sono state poste numerose domande, eppure nessuna di loro ne ha rivolta alcuna a noi. Un po’ come se la risposta al problema dell’Animale, che crediamo non saprebbe, di norma, rispondere – lezione che ci portiamo dietro da quel Descartes che sosteneva che l’animale, favolosa macchina computazionale, potesse mettere in fila voci plausibili e anche verosimili, ma mai rispondere contestualmente a una domanda ricevuta – stesse non tanto, appunto, nella abilità a rispondere quanto nell’abilitazione alla replica, alla contestazione, al racconto.

Che gli animali possiedano la capacità di dare risposte sensate a domande (sensate? Questo, forse, ce lo domandiamo di meno), lungi da essere assunto, è ipotesi in corso di negoziazione, inesausto campo di lotta. E il redde rationem è ogni volta travagliato, raggiunto attraverso uno sfinimento, se non già una violenza laboratoriale. Forse per questo arriviamo anche noi, con una qualche stanchezza, a domandarci perché l’animale dovrebbe mai risponderci, o voler parlare con noi. Perché dovrebbe rivolgerci la parola, o rivolgersi a noi con una parola. Aspettarsi, tra l’altro, che chi subisce l’oppressione manifesti le sue doglianze in forma ordinata e composta, rifinita e non frammentata né esplosiva, è forse un’ulteriore torsione di quell’oppressione stessa, ricatto o tranello che solo chi occupa il posto dell’oppressore può tendere – e chi frequenta la politica della rabbia lo sa bene.

Da questa prospettiva sembrava muoversi Massimo Filippi nella sua riflessione Not in my name, ospitata ne L’albergo di Adamo (edito da Mimesis nel 2010). Testo in cui Filippi si confrontava con alcuni (quattro: Enkidu, Argo, Stendardo e Laika) animali fra quelli che hanno attraversato la letteratura e la filosofia. «A differenza di Adamo», qui si diceva, rievocando la scena biblica in cui Dio conduceva gli animali davanti al Primo Uomo, perché lui vi imponesse un nome (scena in cui Walter Benjamin vedeva nascere nella natura, impossibilitata a darsi un nome proprio, o a dare nomi a sua volta, una mutezza che era presagio di lutto), ecco, «a differenza di Adamo non convocheremo questi animali (Enkidu, Argo, Stendardo e Laika) per dar loro un nome, ma ci approssimeremo a loro per venire a sapere cosa e come intendono risponderci».

Questo perché, al di là di fantasie di potere (o meglio, favole: quel derridiano dare l’impressione di sapere qualcosa, laddove un sapere non c’è e viene invece costituito attraverso la sospensione della complessità, del dubbio, dell’ignoscenza), «gli animali conoscono i loro nomi e si chiamano tra loro», e solo accostandosi a loro tramite questa postura, che ha a che fare forse con quel farsi umili, all’altezza dei fiori e delle cose piccole che persino Nietzsche consigliava, si può ricevere da loro un qualche tipo di risposta, o una qualche forma di riguardo.

Bisognerebbe insomma tentare di parlar loro da quella postura che era quella da cui Ortese, si ricordava sempre nelle stanze dell’Albergo, poteva chiamare Laika – o sognava di poterlo fare: «Vorrei gridare: Laika! Siamo qui! Ti amiamo! Torna indietro, Laika! Sì, sono questi i miei sogni: la resurrezione, il ritorno di tutti i morti nell’ingiustizia. Già la morte è ingiustizia. Ma l’ingiustizia, talora, come per Laika, è più ingiusta di ogni altra cosa ingiusta. È del tutto il segno della disgrazia di Adamo, dice l’orrore della intelligenza di cui si è fidato. Dice che non bisognerebbe più fidarsi di questa guida. Tornare indietro!».

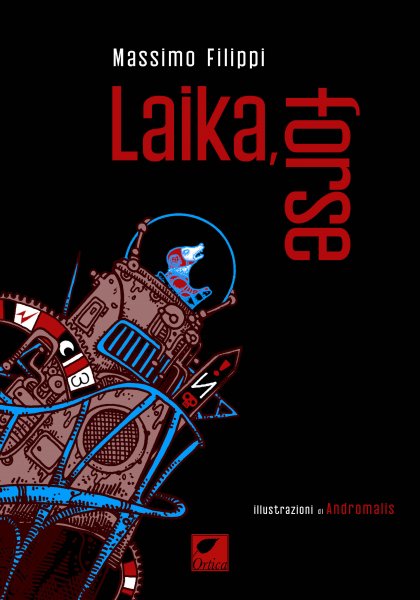

E così Filippi sembra forse fare, adesso: tornare indietro, come incitava a fare Ortese attraverso Laika –, o tornare semplicemente a Laika, forse. Con un nuovo testo, che porta proprio questo titolo: LAIKA, forse, appena uscito a settembre per l’editore Ortica: il 3 novembre la cagnolina sarebbe stata lanciata nello spazio, a bordo dello Sputnik 2, e sarebbe morta dopo poche ore, nonostante la versione ufficiale promossa dal governo sovietico racconti di quattro giorni di sopravvivenza nel cosmo. Se ipotizziamo un mese di addestramento nelle stanze della scienza, forse proprio a quei giorni di settembre risale la sua cattura? Il testo, con un’epigrafe da Walking at night di Louise Glück, proprio in giro (di notte? Forse) si apre, precipitandoci in una prosa loppide, che immediatamente ci avverte dell’orrore di una certa intelligenza e della sua velocità: «Le strisce grigie sono pericolose ci passano i grossi coleotteri rotolanti di metallo e vetro e schiacciano non appena ti distrai schiacciano senza pietà o rimorso bisogna saper valutare la loro velocità e avere pazienza ne ho già visti parecchi di simili e diversi stesi a terra con le viscere fuori il sangue e le urla e il disinteresse il pianto o le risa» (p. 7).

Siamo allora Laika, forse, o quantomeno sentiamo con lei: sentiamo che, rispetto alla frenesia dell’abitacolo latta e del copertone che vortica sull’asfalto, c’è una velocità che ci dà più gusto e più gioia – «seguo una traccia m’immergo nel profumo che porta e corro a zigzag mi piace correre fermami ad annusare un arbusto rigoglioso o rinsecchito un effluvio di urina ancora calda» (p. 8). E c’affezioniamo, naturalmente, a questo cuore di cana, seguendola sino al capitolo secondo che ci conduce nostro malgrado In laboratorio, un ritmo stagnante e rituale in cui una voce metallica, assieme asettica e rabbiosa e certamente troppo umana le fa da controcanto, e dunque a un capitolo terzo, nel quale siamo spedite, rinchiuse, a una velocità vorticante, In orbita. Per accostarci ancora una volta a lei, in una quarta parte che c’immerge, da fuori, in una smisurata preghiera laica, litania della nuova voce narrante che a Laika, forse, si rivolge – per accostarci a lei non, purtroppo, in fuga, ma In coda.

Continuiamo dunque ad approssimarci, tenendoci perciò, grazie alla cura attenta dell’autore, in quella che è la giusta distanza – secondo Pascal ve ne è solo una, una per ciascuna cosa: e insieme a ciascuna cosa va indovinata, e dunque mantenuta –, perché siano eventualmente gli animali non umani ad avvicinarsi a noi, se mai vorranno, per raccontare quella loro storia (che pure, quando scompare il corpo, dilegua anch’essa). L’effettiva storia e l’effettivo nome di Laika, il cui nome richiama la parola russa per il verbo abbaiare, e che davvero era nome comune di cane, ribattezzata in realtà Kudrjavka, ovvero ricciolina, non possono essere scoperti, non si lasciano stanare.

Filippi allora sembra stare in attesa, stare a vedere che cosa lei vorrà dirci, se mai vorrà dirci qualcosa (una parola, o altro): e allora per Laika produce quelle immagini-racconto che J.-L. Nancy, in una bellissima riflessione sul cineasta Kiarostami, diceva avessero il potere di rivaleggiare con la cosa, non nella forma dell’agonismo ma della corsa e della rincorsa; in questa sfida l’immagine chiamerebbe quindi avanti la cosa, la evocherebbe, chiamerebbe alla presenza: «Nell’immagine o come immagine […] la cosa è posta in soggetto: essa si presenta». «Adesso, tu, forse puoi raccontare la tua storia di nuovo per una volta» (p. 78), scrive infatti l’autore nella quarta parte, rivolgendosi alla cagnolina che, forse, ha evocato – di cui ha indovinato il nome, forse.

E lo ha indovinato senza colpo ferire, e senza ammutolire di rimando – niente di più distante da un novello Adamo. L’ha indovinato come Zanzotto indovinava che i «furbissimi topinambur / si affollano al cancello / come a scuola, nel giorno giusto» e forse questo è il potere profetico della poesia, anche quando rifiuta la forma del verso riconoscibile. E quindi noi leggiamo e ci facciamo raccontare la storia di LAIKA, forse, la storia della persona che l’ha incontrata e ne è rimasta ossessionata, infestata come solo lo si può essere a motivo di un fantasma.

Persona e terza voce narrante, questa, che appare dopo il cane e dopo lo scienziato, ma che pare anche lei loppide nella misura in cui con sicurezza assume la posa del cinico: quella sicurezza che sola proviene dal coraggio della verità, verità che va spesso abbaiata, indovinata e profetizzata, chiamata in avanti, tramite la giusta distanza e la giusta immagine. È questa voce-abbaio che sa vedere nel corpo della cagnolina in fiamme nell’abitacolo spaziale una protesta, una rivolta nella forma dell’autoconsunzione, una violenza girata di segno, rivolta su di sé, nell’impossibilità o forse nella lucida volontà di non volgerla verso il fuori e restituirla, sfogata.

È sempre una voce cinica e nuda quella che ci avverte – questa violenza ricevuta è sì evidente sul corpo di Laika, che da questa violenza è stato consumato, ridotto in cenere, smontato in laboratorio, spedito in orbita; spesso non lo è altrettanto su quei corpi che rimangono, loro sì, senza alcun nome: sterminate sono le vittime dell’industria zootecnica, della violenza degli stabulari (quali velocità avrebbero corso, loro, quali piste avrebbero seguito col naso o con le orecchie, di cosa avrebbero goduto? Cosa ci avrebbero raccontato, dove e come avrebbero esploso la loro rabbia, la loro protesta?).

Ed è, ancora, sempre questa voce di cane che ci ammonisce, perché «il nostro sguardo non vede, noi abbiamo gli occhi rivolti all’indietro» (p. 72), e qui non si parla di quell’indietro a cui dovremmo tornare, come ci diceva Laika attraverso Ortese, ma forse piuttosto di quell’indietro che è la cecità e cattività di cui aveva parlato Rilke nell’Ottava Elegia; abbiamo gli occhi come rivoltati, tesi come una rete a imprigionare quel libero passo delle cose – che, sempre con Rilke, non riusciamo a sentir cantare: «io temo tanto la parola degli uomini./ Dicono tutto sempre cosí chiaro: / questo si chiama cane e quello casa, / e qui è l’inizio e là è la fine […] Vorrei ammonirli, fermarli: state lontani. / A me piace sentire le cose cantare. / Voi le toccate: diventano rigide e mute. / Voi mi uccidete le cose».

A chi ha questo coraggio, a chi ha questa forza di rimanere in silenzio per stare a sentire, e da lì tornare ad abbaiare contro quella realtà – che non è l’unica possibile – che s’è incaricata di mettere a tacere ogni randagia devianza e ogni altra possibilità, può infine apparire un intimo segreto: «Che la tua storia non è andata perduta, che ancora racconti e che ancora si dice, che il tuo fulgore celeste tuttora traluce nella terranea radice» (p. 78). A chi abbia scoperto questo segreto inconfessabile diventerà forse possibile farsi testimonianza di questa verità lo stesso scoperta, e raccontare, a chi sfoglierà le pagine, questa cinica storia che è anche un po’ una cinegetica dalla parte del cane, rincorsa in cui è una cagnolina riccioluta a starci alle calcagna, a braccarci, a toglierci anche il fiato quando il fiato si fa più fioco e rado, nello Sputnik, assieme a lei.

In uno scambio pure a distanza, Blanchot e Nancy si interrogavano sulla possibilità di una comunità il cui nome non evocasse quel fondale storico di disastro sul quale ogni comunità che conosciamo, invece, si staglia. Una comunità che quindi rinunciasse da subito all’opera (di cui la corsa allo spazio può essere lampante esempio, adamitica velocità che ha mostrato e ancora oggi mostra un certo non-senso), una comunità che quindi rinunciasse da subito all’idea di non-mortalità.

Una comunità, si ipotizzava, che si formasse anzi là dove può tenere la mano – se non è una mano, forse, potrà essere una poesia, o una zampa, una coda di ratto, e così via – a quel’altr* che muore. Comunità inconfessabile, perché muto sembrerebbe, a chi non ne fosse coinvolt*, quel dialogo che ha la forma del commiato. Comunità dell* amant*, forse la chiamavano, che avrebbe per fine la distruzione della società per come la conosciamo. Comunità che avrà mai un nome? Forse, se e quando avrà voglia di dircelo, di raccontarcelo, di invitarci a prenderne parte; allora seguiremo anche noi le tracce di Laika, forse, o forse dell’orso M49, o – «forse sono le mie o forse di un qualche forsennato disfarsi dei bordi del mondo in attesa di rinascere in sfolgorante creazione» (p. 84).

La copertina è di Colectivul Dumitrana wikicommons

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno