cult

CULT

La scrittura de la vita la morte

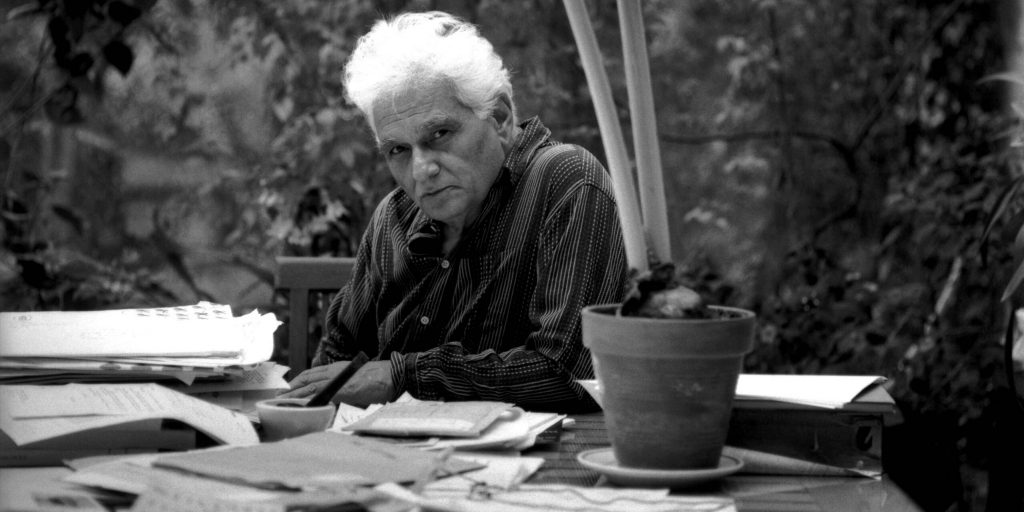

È uscito per l’editore Jaca Book “La vita la morte”, il seminario dedicato da Jacques Derrida nel 1975-76 alla decostruzione dell’opposizione tra la vita e la morte, come matrice che ha orientato e strutturato la tradizione del pensiero Occidentale in chiave metafisica

«Con la parola con comincia dunque questo testo, questo testo il cui primo verso dice già la verità. Eppure questo riverbero, questo riflesso, questa riproduzione o eco – vi soddisfa?». Pressappoco così si apre la Fable di Ponge, dispositivo a specchio che Derrida fa rilucere in più luoghi della sua produzione (o riproduce in più luoghi). E che riecheggia ancora in La vie la mort, seminario del biennio 1975-1976 tenuto presso l’École des hautes études en sciences sociales, recentemente pubblicato in Italia da Jaca Book grazie al lavoro di Francesco Vitale. Seminario che non comincia, ahinoi, con la parola con, ma che similmente, o specularmente, prende parola proprio prendendo la propria parola come oggetto del testo: «Che cosa ho fatto annunciando questo seminario con il titolo “La vita-la morte”, vale a dire, sostituendo con un trattino o con una spaziatura senza trattino o un trattino senza parola, con un silenzio marcato, la e che in generale pone la morte con la vita, l’una all’altra giustapposta o più sicuramente opposta?» (p. 25).

Questo silenzio marcato, già fin nel titolo, vi soddisfa? Quale il senso di lettura de La vie la mort – forse, a rovescio, la mort la vie? Come spiegato poco più avanti, la sospensione sintattica della congiunzione e della contrapposizione (la vita e la morte, la vita o la morte) serve più che altro a guadagnare il tempo lo spazio per pensare altrimenti e, soprattutto, altrove: al di là della logica oppositiva, che vede l’una come l’annientamento dell’altra, e al di là dell’escatologia della sintesi, che vede entrambe come momenti d’una vita, o d’una morte, imperitura ed eterna. Guadagnare, dunque, quel terreno impossibile (al di là, ma non aldilà, dove forse Derrida situava pure l’idea della forza senza potere, della democrazia a venire – al di là aperto dallo sguardo di animots guardinghə e festosə, al di là dove la Bestia dimorerà insieme al Sovrano) per pensare quelle vite che tuttə lə viventə vivono e che tuttə lə viventi anche muoiono.

Notava già Jankélevitch: ogni nuova vita e ogni nuova morte viene, o meglio accade, a confermare e riconfermare la verità di natalità e mortalità. Questo (forse!) perché i due fenomeni, più che oggetto diafano e verità assoluta, sono luoghi che necessitano d’essere verificati, o falsificati, all’infinito. Vita morte che pertanto non è corretto chiamare nemmeno due (non-due?) e leggere nella forma della dualità o dell’universale – vita morte che ogni vita e ogni morte dà l’occasione di ripensare.

Difficile dunque riflettere sulla morte e sulla vita come se chiunque (da chi scrive, a chi ha penne in quantità ma le usa per alzarsi in volo, a chi ancora queste pinne adopera nel nuoto, a chi con il proprio inchiostro di seppia si firma e si presenta) le incontrasse quale superficie piana e lucida e liscia – risultato: un’unica Vita, un’unica Morte, rappresentazione dalle singolarità sublimate, in cui ogni singolə possa scorgersi e riconoscersi, rappresentatə. Non ce ne voglia Paolo, ma adesso vediamo in modo confuso, proprio perché nelle vite e nelle morti s’incappa faccia a faccia; proprio perché le vite e le morti ce le rappresentiamo, e a loro volta ci rappresentano, come in uno specchio – quello specchietto concavo (e reale) che era lo speculum di Irigaray o quello più immaginario di Lacan, dispositivo comunque in cui la luce diffranta devia, l’immagine si scompone e ricompone, in cui si apre una topologia differente e molteplice.

Dunque: da che lato affrontare la morte, da che lato affrontare la vita? Vita che è necessariamente presupposto di ogni proposizione sulla vita stessa e che, tuttavia, non si confonde con, né può essere ridotta ad alcuna tesi o ad alcun tema su di essa – morte di cui si può dire (senza esaurire) lo stesso, se, come voleva Nietzsche, «Il vivente è soltanto una specie del non vivente, e una specie molto rara». Inseguendone le orme, i profili diffranti dallo speculum e non riflessi dallo specchio, si diceva, della testimonianza sempre singolare. E così fa questo seminario: chiedendo lumi, per proseguire su vie via via accidentate, al genetista François Jacob, autore de La logica del vivente (titolo di cui si dovrà, ancora, questionare il senso – immaginario –, come si è questionato il senso – vettore – di lettura de La vita la morte), a Nietzsche prima e allo Heidegger suo lettore poi e al Freud autore di Al di là del principio del piacere – Al di là che è anche del bene e del male, Jenseits che in precedenza non ontologica era stato nicciano.

Partiamo allora da La logica del vivente, prima stanza dell’edificio della Totentanz – danza mort(vit)ale o vit(mort)ale? – derridiana. Partiamo da qui, pur sapendo che, come ricordato con Hegel, «l’idea della vita concerne un oggetto così concreto e così reale che, in base alla rappresentazione abituale della logica, parlare della vita in un trattato di logica significa superare i limiti dell’ambito della stessa» (p. 27). Non è del resto un caso che Jacob, per scampare a quella vischiosa matassa che è il vitalismo e non impelagarsi in derive metafisiche ed essenzialiste, abbia rigettato ogni congettura su la vita, per concentrarsi piuttosto su il vivente, o meglio, i viventi (e ancora meglio sarebbe stato i/le/* viventi, ma fin qui non arriva ed ecco allora una domanda: ogni congettura, o architettura, scientifica non comporta, consapevolmente o meno, una scommessa metafisica alla propria base?). Ma vediamo, ci invita Derrida, che cosa è emerso dagli studi di Jacob. La logica del vivente è quella scoperta, o inventata, assieme a Monod e Lwoff, che valse il Nobel del 1965: la definizione di “programma genetico”, il meccanismo della sintesi proteica a partire dalle “istruzioni” del DNA. Una codificazione dei viventi, nel senso più letterale e codificato possibile: ecco la creatura spogliata d’ogni divina teleologia, spogliata anzi ai suoi minimi termini – le istruzioni, i messaggi, la scrittura, i geroglifici d’erpice contenuti nella doppia elica –, eppure non spogliata d’un (ingenuo? O violento?) finalismo: la riproduzione. L’organismo come realizzazione per esteso (per res extensa) – la messa per iscritto? lo svolgimento in prosa? – di un programma inscritto in ciascunə (res cogitans), che verrà riprodotto – un riverbero d’informazione – nei comportamenti e nei tratti e nella prole e nelle generazioni successive. Di nucleo, in nucleo, di cellula in cellula, di generagione in generagione.

Canguilhem è chiamato a dissipare un primo dubbio. «Messaggio, informazione, programma, codice, istruzione, decodifica, tali sono i nuovi concetti della scienza della vita. Ma, si obietterà, questi concetti non sono in definitiva delle metafore importate […]? Apparentemente sì, di fatto no. Giacché ciò che garantisce l’efficacia teorica o il valore cognitivo di un concetto è la sua funzione operatoria». Non solo dunque la logica (è) del vivente, ma del vivente è anche il linguaggio. Il vivente di Jacob è infatti scritto da qualche parte, interior intimo meo, o forse il vivente, e dunque il suo corpo materico (qui le zampe, lì la testa, là ancora la coda, il colore della squama, la forma della tela, il viaggio iperuranio verso il sud durante l’inverno) altro non è che interpretazione di un testo cifrato, nucleo scritto in altro codice – nel codice dell’Altro che pur non esiste se non nel sembiante.

Sgomento! E questə vivente, trascrizione d’un messaggio criptato, adesso scrive nuove parole, compone un nuovo testo, interpella lə studentə dell’École, interrogandosi su La vita la morte. Parole che forse verranno fraintese, come allora è stata fraintesa la riproduzione proteica (l’errore e il caso sono terreno fertile per nuove linee evolutive) – sul nuovo giorno si apriranno diversi occhi, pagine diverse? Parole che forse verranno riprodotte – come allora è stato prodotto quel codice che in/forma, come vuole una certa genetica, quelle tante e infinte cellule adesso impegnate nel complicato processo che è la vita la morte. Ora siamo al di qui, ora siamo al di là: ma rimaniamo egualmente ne lo scritto, che inizia a dare vertigine.

«Ciò che sarebbe potuto apparire, più o meno ingenuamente, quale condizione limitata della filologia, della critica letteraria, della scienza dei documenti e degli archivi, ecc., e cioè di avere quale referente ultimo qualcosa che veniva chiamato, e che si credeva di conoscere sotto il nome di testo, questa condizione è adesso quella della genetica e della scienza del vivente in generale». E se la stessa scienza del vivente è, in virtù del proprio oggetto, implicata anche da qualsiasi altra scienza che incontri il vivente nella propria orbita, «se dunque la scienza del vivente non è una scienza tra le altre, la sua testualizzazione, la testualizzazione del suo oggetto e del suo soggetto non lascia nulla al di fuori di sé» (p. 108)? La logica del vivente è pertanto tautologica (o tanatologica?), e così la domanda sulla vita, e così la domanda sull’essere: non può che interrogarsi su di sé, e non ha altre parole per dirsi – o meglio, non ha un altro sistema! «È dominata dal suo oggetto, prende la forma del suo oggetto […]. Non è una domanda, è un contratto con sé in cui il sé si divide e si aumenta a un tempo, si produce-riproduce dividendosi» (p. 139).

Siamo dunque arrivatə? Cercavamo la strada per quell’al di là impossibile (e che, pertanto, non cessa di non scriversi), per quel mondo in cui ci si potesse situare in una posa, in una postura, che non implicasse negazione, sussunzione, congiunzione né ancora implicazione né, per dirla tutta, una identità eguale a se stessa, o l’identità come marca e come valore. Forse Jacob ne fornisce (volentieri o suo malgrado?) un primo accesso: che differenza intercorre tra la riproduzione del batterio per scissione – due cellule identiche a quella che le ha generate, dividendo in esse, lasciato intatto, il proprio codice: in questo specchiarsi è intercorsa una morte? – e la domanda “cos’è la vita?”, “cos’è l’essere?”, domanda cui il soggetto non può rispondere che uscendo da sé, cui il vivente non può rispondere se non vivendo, e dunque osservandosi, ascoltandosi, riproducendosi: la vita descritta a partire da uno dei suoi propri elementi? Tra le due (che non sono due, ma che accadono ogni volta di nuovo, come le vite le morti), «c’è un – un cosa? Soprattutto non una continuità o un’omogeneità – né un’opposizione, perché con l’opposizione si ritorna allo stesso –, c’è la più grande differenza del mondo, c’è addirittura un mondo, se chiamiamo mondo questa unità senza totalità, senza omogeneità, che permette tuttavia di pensare insieme […] la differænza» (p. 139).

Ecco il mondo im/possibile cui si tendeva, ecco l’al di là della logica (del principio di piacere). Notava lo stesso Jacob, «si sa, dopo Gödel, che un sistema logico non può essere sufficiente alla propria descrizione», eppure «il messaggio genetico non può essere tradotto se non dagli stessi prodotti della sua traduzione». «Con la parola con comincia dunque questo testo, questo testo il cui primo verso dice già la verità. Eppure questo riverbero, questo riflesso, questa riproduzione o eco – vi soddisfa?». «La vita non è scritta da nessuna parte», scrive (ancora!) Kupiec in La concezione anarchica del vivente. La vita non è scritta da nessuna parte perché è forse scritta un po’ dappertutto, o forse perché la vita scrive ed è scritto. Con Jacob, Derrida ribalta o disattiva la questione del modello: la scrittura del reale non è una sua rappresentazione, perché il reale è già scrittura e non ha un’autorità “ulteriore”; se la vita si scrive, ancora e nel corpo, il biologismo è appena un passo al di là: «La vita non è un modello tra gli altri, perché è definita dal movimento stesso del riprodursi» (p. 153).

Eccoci così a Nietzsche e al suo preteso biologismo, e a Nietzsche ultimo metafisico letto da Heidegger. Che cosa è la vita la morte di Nietzsche? Lasciando a margine, se solo si potesse, la pur affrontata questione su che cosa sia stata la vita biografica di Nietzsche (in che modo la sua vita vissuta sia poi stata trascritta, rielaborata? trasformata? fraintesa? in Ecce homo e nella lettura che ne è stata data: procediamo altrove, procediamo al di là), si può ben leggere il prodotto della collisione fra la vita la morte e il corpo, e il pensiero, “Nietzsche”. La vita nicciana vive anch’essa in codice cifrato. Che non è la crittografia che intercorre fra i codoni e le sequenze amminoacidiche, ma è criptazione, un po’ infida, un po’ timorosa, della dissimulazione: «La dissimulazione non è qualche cosa che accade alla vita, che accade all’intelletto in quanto organo del vivente. Questa dissimulazione è ciò attraverso cui la vita […] si difende» (p. 181). O meglio: fra le due, se intercorre, che differenza intercorre?

Proviamo a mettere ancora piede al di là, in quel mondo che è totalità senza chiusura e senza omogeneità – in cui la vita la morte si fa segno, e ci fa segno. «Il mondo nel suo carattere complessivo. Che cosa ne fa parte? L’insieme del senza vita e del vivente, dove il vivente comprende non soltanto vegetali e animali, ma anche l’uomo. Senza vita e vivente non vengono sistemati l’uno accanto all’altro o l’uno sopra l’altro, a strati, come due ambiti diversi, ma sono rappresentati nello stesso sviluppo del divenire» (p. 192). Ecco allora che la vita nicciana, vita che «non nasconde velando, ma non dicendo, o piuttosto non significando o non scrivendo, cioè scrivendo altro» (p. 181), non è diversa dall’inorganico del testo scritto e del frammento, che procede per accrescimento, per glosse, prendendo sempre nuove fogge, incarnata da sempre in nuove lingue e in magmatiche lalingue. Ecco allora che la vita di Nietzsche non è la Vita, ma una vita eccezionale, singolare, unica (ed ecco allora, commenta Derrida, il movimento ambiguo di Heidegger suo lettore: che da un lato ne riconosce l’unicità, dall’altro l’annulla, rendendo Nietzsche l’ultimo metafisico). Del resto, qui ancora Heidegger, «ogni pensatore, quando pensa per la prima volta il suo unico pensiero, lo pensa nel suo compimento, ma non ancora nel suo spiegamento, cioè nella portata e pericolosità che sempre lo sopravanzano…». (p. 240).

Il codice dell’organismo, che l’organismo stesso, nello spazio e nel tempo, sviluppa e distende, apre e si apre così alle interferenze dell’ambiente, dellə altrə soggettività. Una vita e un pensiero, di cui tempo e spazio – e altre vite e altri pensieri e altri linguaggi e altre scritture – decidono. Il fraintendimento d’una parola, d’un gene, d’una intenzione, la dissimulazione cercata; la deviazione comportata dall’infrazione e dalla rifrazione, comportata dall’incontro. Al di là delle differenze dei fattori (della verità) e degli addendi (del progresso), il risultato sta nel gioco casuale delle vite e delle morti, nella loro interazione (ed intrazione!).

Per tornare a Nietzsche, e alla vita che è intelletto: «In quanto l’individuo, di fronte ad altri individui, vuole conservarsi, esso utilizza per lo più l’intelletto, in uno stato naturale delle cose, soltanto per la dissimulazione». Ma nessuna vita è la Vita, si diceva, nessuna vita è la sola vita, né è sola. E dunque l’individuo che è intelletto dovrà stipulare un accordo di non belligeranza con lə altrə individuə che sono intelletto anch’essə – contratto con sé, in cui ci si rappresenta, ci si riproduce come il batterio e come la domanda sull’essere? «Questo trattato di pace porta in sé qualcosa che si presenta come primo impulso alla verità. A questo punto viene fissato ciò che in seguito dovrà essere la “verità”: in altre parole, viene scoperta una designazione delle cose uniformemente valida e vincolante, e la legislazione del linguaggio fornisce altresì le prime leggi della verità» (p.189). Al di là del tono un poco caustico e anti-sociale, nel testo nicciano riluce comunque il gioco delle intersoggettività, delle voci e dei messaggi in cui si perde, ancora e in corpo, il primato di un “reale” che sia dietro alla rappresentazione che ce ne si fa tra noi – reale piuttosto intessuto dal gioco stesso delle voci e dei segni.

Torniamo ora a Jacob, che s’interrogava sul senso di lettura del codice genetico: «Non si discerne perché sia stata adottata questa corrispondenza particolare piuttosto che un’altra, perché tale tripletta nucleica “significhi” tale sotto-unità proteica e non un’altra […]. Forse non c’è mai stata alcuna costrizione: sarebbe stato esclusivamente il caso a far nascere equivalenze che in seguito persistono». «Vale per il codice genetico come per una lingua: anche se esse sono dovute al caso, dal momento in cui sono instaurate, le relazioni tra significante e significato non possono cambiare… Oggi, il mondo è messaggi, codici, informazione. Quale dissezione dislocherà domani i nostri oggetti per ricomporli in uno spazio nuovo?» (p. 172). La parola caso (e caos) in Nietzsche non è negativa – o, se ha della negatività, è nel senso della teologia apofantica: dell’ente nel suo insieme, che è appunto per caso, non può essere asserito niente. La vita non è scritta da nessuna parte. Il corso del mondo è un bambino che gioca – non ai, ma con i – dadi. E con la parola con inizia – e continua – dunque questo testo. Vi soddisfa?

«Avevo annunciato che la logica dell’al di là, del passo/non al di là, non sarebbe dunque in rapporto di opposizione ma in un altro rapporto con ciò che essa oltrepassa o da cui si affranca trasgressivamente. Questo vale per l’Al di là del bene e del male e per l’Al di là del principio di piacere» (p. 263). La terza stanza di La vita la morte è dedicata a Freud e al suo Jenseits, e si rappresenta come tentativo di «far apparire essenzialmente la struttura non posizionale, non tetica del testo; a far riapparire – contro tante altre letture – l’impossibilità essenziale di fermarsi a una tesi […] impossibilità che trascina il testo verso una deriva di tipo funzionale» (p. 264). La verità di questo Al di là de La vita e la morte sta nella sua funzione operatoria: e quindi, proseguiamo.

Arrivatə alla terza stanza, è insomma chiaro che la danza la vita la morte non avrà compimento in senso pieno, né ritmo circolare: il gioco dell’autore con altri testi è interminabile ibridazione e scoperta senza (un) fine. Sospendiamo la “e” che congiunge la vita e la morte, sospendiamo la “o” che le oppone, per guadagnare tempo; mettiamo mano al programma (anche accademico, come vuole Derrida), modifichiamo una piccola appendice (o protesi?); spostiamo una sequenza genetica, facciamo interagire e intragire due molecole: ecco la forma riprodotta mutare, uscire dai propri contorni – è già al di là, presa nella deriva evolutiva (o funzionale) della vita della morte.

Un’ultima riproduzione, allora: astutamente rintracciata da Derrida nel Freud che va concettualizzando il principio di piacere. Essenziale qui è il dato biografico: l’aver osservato l’abitudine del nipote Ernst ad allontanare da sé (Fort!) il rocchetto di legno, giocattolo e piccolo oggetto di piacere (altrimenti noto, con modesta inversione di scrittura, oggetto piccolo a), per poi riavvicinarlo a sé (Da!). E, nota Derrida, l’allontanare, o fingere d’allontanare, l’oggetto è riprodotto dal nonno Sigmund, che nei propri testi continua ad esitare intorno alla pulsione di morte (al desiderio dell’in/organico), senza riuscire ad apporvi soluzione, a scalzare il principio di piacere dalla sua autorità supposta primigenia. Nella sostanza vivente convivono due processi opposti, i primi costruttivi e anabolici, i secondi distruttivi e catabolici? I primi associati alla pulsione di vita, i secondi alla pulsione di morte? O i secondi sono comunque sussunti nella vita e nell’organico (che si segnala due volte: come vivo e come morto)? O viceversa, come se uno specchio riflettesse (su di) un altro specchio? Oppure, ancora (ancora!), esiste un movimento che va da lì a qui, che va al di là, in cui sono coinvolte tutte le vite e tutte le morti – ed è per questo che vediamo in modo confuso. E se non s’avanza di niente, e si oscilla fra l’una e l’altra, e ci si perde in questo gioco di specchi e di ri-presentazioni (riproduzioni) faccia-a-faccia, sarà appunto perché di un gioco si tratta. Come quello di Ernst (di cui Freud ha da riconoscere: «Finalmente mi accorsi che questo era un gioco», p. 296), come quello di Freud, di Heidegger, di Nietzsche e di Jacob. E di Derrida.

Il rocchetto ora si allontana e ora torna vicino, quale il principio di piacere che, nell’architettura freudiana (che è produzione teorica, che è testo autobiografico: scrittura che lə vivente fa di se stessə), ora perde la propria autorità e precedenza, ora la riguadagna; di un’oscillazione tratta Al di là del principio di piacere, e un’oscillazione crea con la propria scrittura. «Descrivendo o richiamando questo o quello, [Freud] richiama se stesso: e lo stesso fa il suo testo» (p. 301). Non serve insomma contezza di quel che si fa perché la riproduzione sia efficace (come è quella del batterio, che magari della duplicazione ha nascosta contezza), perché dia vita a nuove vite e nuove morti, o, che è molto simile, dia vita e morte a nuovi testi. Basta varcare quella membrana un po’ traslucida che sé/para e con/giunge la vita la morte, un codice e un altro, per giocare a questo imperituro gioco. Così fa Ernst mostrandosi e poi nascondendosi all’occhio dello specchio, di-mostrandosi la propria presenza (vita) la propria assenza (morte). E così fa anche Derrida, nel finale, inserendo la propria scrittura (o voce?) nel paragrafo V di Jenseits («Quel che segue ora è speculazione, spesso una speculazione che si spinge molto lontano, e che il lettore potrà apprezzare o trascurare […]. È anche il tentativo di svolgere coerentemente un’idea, per la curiosità di vedere dove va a finire»): «Questo proposito speculativo ha quasi il valore o lo statuto di ciò che si offre in analisi o nel campo “letterario”: fatene quel che volete o potete, non mi riguarda più, ma vi riguarda» (p. 310) (e guardandovi, vi rap/presenta, vi riproduce). Questo proposito speculativo, insomma, ha quasi il valore della speculazione, o della favola di Ponge: con la parola con inizia dunque questo testo, il cui primo verso dice già la verità. Eppure, questa riproduzione, vi soddisfa?