approfondimenti

CULT

Compositori di tutto il mondo!

Il compositore come figura alternativa all’Autore, il riuso e l’aggregazione come modi del comune contrapposti al possesso individuale della cultura borghese. Con il rifiuto del ’68 è riemersa l’autorialità reazionaria

Che in musica venga chiamato compositore chi scrive la musica e invece autore chi si dedica a scrivere le parole (di un libretto d’opera un tempo, ovvero di una canzone), sta forse a testimoniare della saggezza intrinseca a quell’arte che di parole non ha, in realtà, nessun bisogno, se non come suono, significante puro. Comporre, infatti, è mettere insieme più cose, cose che esistono già fuori di noi. Così come fuori di noi è quell’intelletto pubblico di averroiana memoria che ci rimanda immediatamente a quel sapere sociale generale di cui ci parla Karl Marx nel suo Frammento sulle macchine. Insomma quel general intellect da cui, insiste il Marx dei Grundrisse, dipendono ormai «le condizioni del processo vitale stesso»[1]. È solo attraverso questo dispositivo, a noi esterno e che noi componiamo e scomponiamo, che davvero aumenta ancora il sapere.

Ecco perché, dicevamo, la musica è forse l’arte più saggia che ci sia, perché sa da sempre che ad aumentare il sapere sono i compositori e non gli autori come invece vorrebbe l’origine stessa del sostantivo autore che rimanda al verbo latino augere, ovvero accrescere e aumentare. In effetti l’autore, rispetto a questo processo, intrinsecamente collettivo, risulta essere tutt’al più un parassita di cui si può fare felicemente a meno, proprio come facciamo e meno delle parole, ovvero del loro significato, quando ascoltiamo la musica. Ed è proprio da questa saggezza radicale della musica che deve essere stata attraversata l’avanguardia del Novecento che, come diceva Gilles Deleuze, ha provato a liberare delle funzioni-creatrici dalla funzione-autore.

Eppure la modernità è stata l’epoca dell’autore e non del compositore, ovvero è stata l’epoca del soggetto, l’epoca dell’artista, e quindi del nome proprio e della firma, contro l’anonimato della collettività artigiana costruttrice di cattedrali. Ma sappiamo bene che la modernità non è una ma molteplice ed è stata sempre attraversata dal conflitto di correnti antisoggettiviste e moltitudinarie, materialiste e antimetafisiche. Potremmo anche dire, musicali. Sappiamo, insomma, che è sempre esistita una linea estetica e politica schierata decisamente contro la funzione-autore. Una linea, ovvero un partito per il quale è sembrato arrivare il tempo opportuno quando, alla fine del Novecento, la trasformazione del processo produttivo stesso ha inverato quanto anticipato profeticamente da Marx, facendo del sapere la principale forza produttiva e spogliando, contemporaneamente, l’autore – ovvero l’artista e l’intellettuale – del ruolo eccezionale e separato che gli era stato – e si era – fino ad allora riconosciuto. Un ruolo costruito intorno alla divisione storica tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, diventata ormai strutturalmente obsoleta.

E se contro la funzione-autore, e del tramonto dell’autore, molto hanno scritto Deleuze, Michel Foucault e Roland Barthes, Hans Jürgen Krahl, allievo geniale di Adorno e maestro del ’68 francofortese, nelle sue Tesi sul rapporto generale di intellighenzia scientifica e coscienza di classe proletaria del 1969, registra lo smottamento radicale del ruolo degli intellettuali nel momento in cui il sapere veniva incorporato integralmente nel processo generale di produzione di ricchezza. Dal momento in cui quello intellettuale diventa il lavoro produttivo in generale, «i componenti dell’intellighenzia scientifica non possono più intendere se stessi, nel senso della borghesia illuminata, come possessori per così dire intelligibili della Kultur, come produttori di rango superiore, di rango metafisico»[2]. Uno smottamento che non poteva che mettere in crisi l’autorialità degli intellettuali e degli artisti, essendo questa autorialità legata a doppio filo a una autocomprensione in senso metafisico del proprio ruolo. Le intuizioni di Krahl non si fermano qui però, perché sempre nello stesso saggio il nostro nota che questa integrazione del sapere nella produzione conosce delle resistenze, tanto che «coloro che si occupano delle scienze dello spirito – esprimono – una paura regressiva per l’espropriazione tecnologica del loro possesso intelligibile della cultura borghese»[3] e proprio per questo «l’intellighenzia umanistica piange la perdita della sua fittizia proprietà della cultura borghese di cui – pur senza voler ammetterlo – conosce l’irrevocabile tramonto»[4].

Una paura, ovvero una passione triste, che pochi anni dopo, con la fine del decennio dei movimenti, si sarebbe trasformata nel motore di una rinascita dell’autore all’interno del circuito mediatico globale, esteticamente postmoderna e politicamente reazionaria. Sarà proprio Deleuze infatti – a proposito del fenomeno filosofico del momento – a notare come, dopo l’avanguardia che sia nell’arte che nella filosofia aveva combattuto contro la funzione-autore, si assisteva a un significativo «ritorno a un autore o a un soggetto vuoto e alquanto vanitoso – ritorno che rappresentava una sgradevole forza reazionaria»[5]. Il riferimento era a Bernard-Henri Lévy che nel 1976 con i Nuovi filosofi aveva dato vita a un fenomeno mediatico il cui scopo politico – oltre a quello più evidente di giustificare la smobilitazione – era proprio quello di rivitalizzare la funzione-autore, perché è proprio su questa funzione che si innesta e cresce la logica del neoliberismo alla fine degli anni Settanta.

Non a caso tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta si assisterà, anche in Italia, alla diffusione di una sorta di neo-orfismo culturale che – dalla poesia della Parola innamorata alla pittura della Transavanguardia[6] – rimetteva al centro del processo creativo un autore in maiuscolo, manierista e postmoderno, contro quelle sperimentazioni della neoavanguardia che negli anni Sessanta avevano sondato le potenzialità dell’opera anonima e collettiva sia in poesia che in pittura (si pensi in questo senso al Gruppo N di Padova o alla poesia elettronica di Nanni Balestrini). Ma solo qualche anno prima era stato Franco Berardi Bifo, in Scrittura e movimento, a registrare che se il pensare era diventato un «momento di un processo collettivo di modificazione, anche scrivere lo è»[7], e quindi si dava una trasformazione del modo di produzione del testo in virtù della quale la scrittura diventava una pratica costruita dal movimento. Insomma, se da un lato non rimaneva più nessuno spazio per l’autore moderno, dall’altro l’opera risultava essere, sempre di più, il risultato di una composizione collettiva. Il lungo ’68, che si da come avanguardia e intellettualità di massa nel ’77, ha dato i suoi frutti: non più autori, ma compositori. Ecco allora che, oggi più che mai, è soprattutto di musica che abbiamo bisogno. Di una politica musicale, di una moltitudine di compositori e di note musicali, che facciano aumentare (augere) davvero la radicalità di quel comune nel quale siamo piantati.

[1] Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La Nuova Italia, 1968-70, II vol. pp.389-411.

[2] Hans-Jürgen Krahl, Costituzione e lotta di classe, Jaca Book, 1973, p. 374.

[3] H.-J. Krahl, Ibidem

[4] H.-J. Krahl, Ibidem

[5] Gilles Deleuze, A proposito dei nuovi filosofi e di un problema più generale, in Id., Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995, Einaudi, 2010, p. 107.

[6] Cfr. Giancarlo Pontiggia ed Enzo Di Mauro (a cura di), La parola innamorata. I poeti nuovi, Feltrinelli, 1978; Achille Bonito Oliva, La transavanguardia italiana, Politi, 1980.

[7] Franco Berardi, Scrittura e movimento, Marsilio, 1974, p. 29.

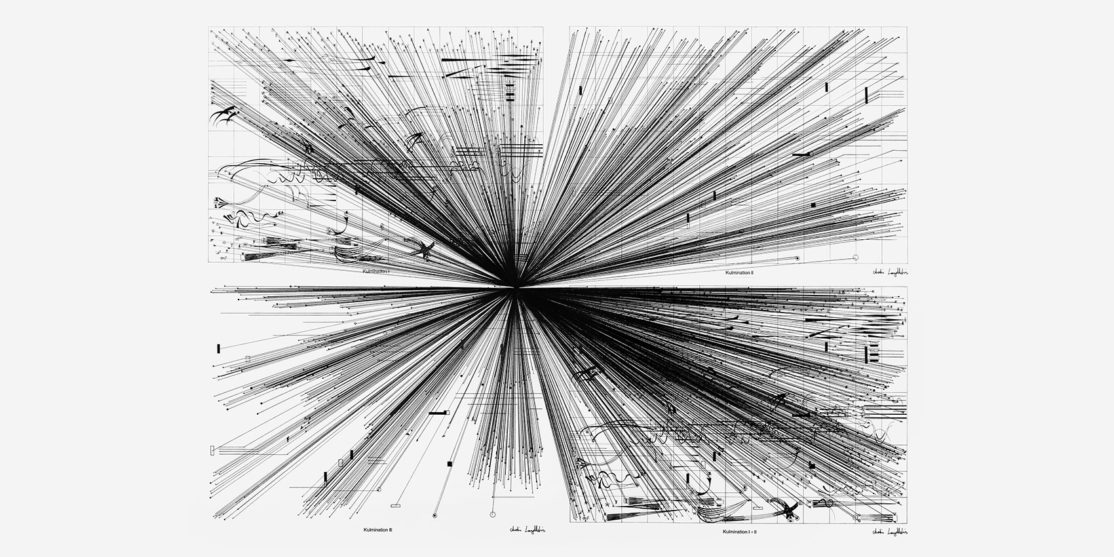

Immagine di copertina “Mass Black Implosion”, Marco Fusinato