cult

CULT

“Oppio per Ovidio”. Ventidue donne contaminano “Le metamorfosi” e “Note del guanciale”

Non solo un libro, ma un organismo che respira: ventidue voci femminili che si muovono come spiriti erranti fra il mito e la città contemporanea, fra il sogno e la carne. È un libro che non si legge tanto per “capire” quanto per lasciarsi trasformare

Tawada è una scrittrice giapponese che vive in Germania e scrive in due lingue, oscillando tra giapponese e tedesco. Già questa duplicità linguistica è la sua prima forma di metamorfosi. La traduzione di Alessia Torre trae i contorni del suo modo di abitare il mondo. E nel suo scrivere, la lingua stessa diventa corpo: porosa, instabile, in continua trasformazione. Oppio per Ovidio nasce da questo gesto radicale di attraversamento. Tawada prende due testi fondativi della cultura letteraria – le Metamorfosi di Ovidio e le Note del guanciale di Sei Shōnagon – e li fonde, li trasforma in qualcosa che non è più né mito né diario, ma una forma ibrida, liquida, un campo di esperimenti linguistici e sensoriali.

Le ventidue donne che abitano queste pagine non sono figure mitologiche nel senso tradizionale: sono fantasmi di divinità reincarnate nel presente, frammenti di corpi che si muovono fra Amburgo e l’altrove, donne che hanno perso e ritrovato se stesse nella memoria del mito. Ciascuna di loro parla, sussurra, si racconta attraverso il corpo, perché per Tawada non esiste pensiero che non sia carnale. Ma il corpo, qui, non è una prigione: è uno strumento di conoscenza. È attraverso il corpo che la parola si fa politica.

Il femminismo di Tawada non urla: respira. È un femminismo di cura, di trasformazione condivisa, dove le donne non combattono contro il mondo, ma lo riforgiano attraverso la sensibilità.

In questo senso Oppio per Ovidio si avvicina profondamente al transfemminismo contemporaneo, quello che rifiuta le identità rigide, le dicotomie di genere, le forme machiste della ribellione e che invece rivendica il diritto alla metamorfosi, alla fluidità, alla vulnerabilità come forza politica. Quando una delle protagoniste dice che «Semele ha dato via le armi, ma doveva rimanere fiera e sensibile, protestare con veemenza ed esporre tutti gli orifizi», la frase non è solo un paradosso poetico: è un cambio di paradigma. L’arma diventa la pelle, l’apertura, la disponibilità a sentire. La protesta, per Tawada, è l’atto di mostrarsi, di non temere la permeabilità. È una forma di politica che nasce dal corpo e non dalla violenza.

Nel mondo di Tawada le donne non cercano di diventare come gli uomini per ottenere potere: lo riscrivono. Si fanno mediatrici di un altro modo di conoscere, un sapere che passa per l’esperienza sensoriale e per la relazione, non per l’imposizione. È un sapere circolare, erotico nel senso più ampio del termine, dove eros non è desiderio sessuale ma tensione vitale, movimento verso l’altro. In questo universo, la metamorfosi non è punizione, ma possibilità. Il corpo che cambia non è un tradimento, ma una nuova grammatica dell’essere.

In più punti, le protagoniste mettono in scena un gesto che potremmo chiamare autobattesimo: nominarsi da sole, scegliersi un nome, riconoscere il proprio valore senza bisogno di legittimazione esterna. È un atto simbolico di autonomia, ma anche una forma di resistenza linguistica. Dare un nome è sempre un atto di potere; battezzarsi da sé significa sottrarre il proprio corpo al dominio del linguaggio patriarcale. È un gesto che rimanda alla tradizione mitica (pensiamo a Dafne, che si trasforma per non essere posseduta), ma qui il mutamento non è fuga, è fondazione: una rinascita consapevole.

Il corpo, in Oppio per Ovidio, è anche luogo di conflitto. Cambia, si deforma, si dissocia, a volte si rifiuta. Ma non c’è tragedia in questa mutazione: c’è conoscenza. L’accettazione del corpo, la capacità di ascoltarlo e di lasciarlo parlare, diventa un modo per accedere a un sapere che la cultura patriarcale ha sempre disprezzato – il sapere sensoriale, intuitivo, instabile. «Il mio corpo mi parla in una lingua che non ho ancora imparato», sembra dire ogni voce del libro. E nel tentativo di tradurre quel linguaggio, Tawada costruisce una poetica della trasformazione permanente.

A un certo punto, la scrittrice rovescia la prospettiva sulla lotta femminista. Non c’è più la guerra contro il maschile, ma la creazione di uno spazio condiviso. La protagonista che cita Semele rifiuta la forza distruttiva, sceglie la forza della sensibilità. È qui che Oppio per Ovidio incontra il transfemminismo: non come teoria accademica, ma come pratica quotidiana del vivere. Il corpo diventa interfaccia politica, la differenza diventa linguaggio, l’empatia diventa strumento di resistenza. La metamorfosi è, in fondo, un atto transfemminista: la capacità di riscrivere continuamente se stesse, di sfidare ogni categoria fissa, ogni narrazione imposta.

Ma il libro non parla solo di corpi. Parla anche di potere.

In diverse pagine, Tawada rappresenta lo Stato come una figura paterna: autoritaria, distante, apparentemente protettiva. È l’immagine di un Padre-Stato che regola e controlla, che concede libertà solo a condizione di poterle revocare. A questa logica Tawada contrappone una visione radicalmente ecologica e non gerarchica: invita a pensare lo Stato come la pioggia per i contadini. Non bisogna, scrive, credere che la pioggia aiuti di proposito il contadino. La pioggia cade, e basta. È un fenomeno naturale, non un dono. Allo stesso modo, le istituzioni non sono entità benevole, ma sistemi da abitare con consapevolezza critica.

Questa analogia spezza il legame paternalistico che regge la nostra idea di potere. Se lo Stato non è padre ma clima, se la politica non è famiglia ma ecosistema, allora il rapporto tra cittadino e autorità non può più essere fondato sulla dipendenza, bensì sull’interdipendenza. Tawada suggerisce che la libertà femminile non può esistere finché si rimane figli di uno Stato-padre. Bisogna diventare contadine del proprio terreno, riconoscere che la pioggia non è un premio ma una condizione: a volte cade, a volte no.

È un modo di restituire al politico una dimensione di realtà, di togliere al potere la sua aura mistica e restituirlo al mondo fisico, ai corpi che lo vivono.

Allo stesso tempo, le protagoniste del libro riflettono costantemente sulla coscienza. «È forse una scienza condivisa?», si chiedono. La domanda, che suona come un gioco di parole, contiene una verità profonda: la coscienza non è un bene privato, ma un territorio collettivo. Tawada mette in dubbio la concezione occidentale della coscienza come proprietà individuale e la trasforma in un processo relazionale. Le donne del libro sentono e pensano insieme, condividono una sorta di percezione diffusa, come se la loro mente fosse un campo elettrico in cui i pensieri circolano senza confini netti. È una visione profondamente politica: la conoscenza nasce dal contatto, non dall’isolamento.

Questa idea di coscienza collettiva si riflette anche nella scrittura stessa. Tawada adotta un punto di vista mobile, spesso in terza persona, ma attraversato da un “io” intermittente. Molte delle protagoniste parlano di sé come se si osservassero da fuori, un gesto che la psicologia cognitiva ha effettivamente riscontrato come tipicamente femminile. In un esperimento noto, quando a uomini e donne viene chiesto di «immaginare una mela», gli uomini tendono a visualizzare solo la mela, mentre molte donne si immaginano se stesse che la mangiano. L’immagine del sé è sempre presente, anche negli atti più semplici. È la traccia di uno sguardo interiorizzato, costruito da secoli di abitudine a essere viste.

Tawada traduce questa consapevolezza in una poetica dello sguardo. Le sue donne sanno di essere osservate, ma decidono di deviare lo sguardo, di spezzarlo. «Si impara il timore per il pubblico disprezzo», scrive, riconoscendo come la cultura insegni alle donne a temere non l’errore, ma il giudizio. Di conseguenza, si finisce per non vedere più il mondo per ciò che è, ma solo per ciò che dovrebbe essere: «non vedi affatto l’albero in quanto albero, ma pensi solo a come l’albero dovrebbe essere». In queste frasi si condensa una critica sottile ma ferocemente lucida al modo in cui la società plasma la percezione femminile.

Una delle voci del libro dichiara, con pacata determinazione, di non voler più «dover sembrare bella», di non «dover più voler sembrare bella». È una negazione doppia, quasi grammaticale, che si ribella tanto all’obbligo estetico quanto all’obbligo di desiderare quell’obbligo. In un altro passaggio, un’altra donna afferma: «non mi serve il tuo sguardo. Questa è la dichiarazione del velo ambulante». L’immagine è potentissima: il velo non è qui simbolo di oppressione, ma di libertà. È un gesto attivo di sottrazione, una scelta di invisibilità. Il corpo, schermato dallo sguardo altrui, torna a essere proprio.

Da questo punto di vista, Oppio per Ovidio è anche una riflessione sulla agency delle parole sul corpo. Tawada mostra come il linguaggio possa costruire o distruggere identità, come ogni parola pronunciata sul corpo sia un atto di potere. Ma il suo modo di reagire non è distruggere il linguaggio, bensì reinventarlo. Le sue protagoniste inventano, smontano, rimontano parole, le piegano, le ibridano. Il libro è pieno di giochi linguistici, di neologismi, di frasi che si aprono su significati inattesi. È come se la lingua stessa fosse sottoposta a una metamorfosi continua, proprio come i corpi che descrive.

In questo senso, la scrittura di Tawada è anche un gesto politico: spezzare la lingua per farle dire altro, per renderla capace di contenere esperienze che la grammatica patriarcale aveva escluso. La parola diventa un atto di guarigione, un modo di restituire senso a ciò che era stato taciuto. L’atto linguistico è corporeo: ogni frase si muove come un muscolo, si tende, si ritrae, respira.

Contro la cultura della produttività, che misura il valore in termini di utilità e rendimento, Tawada oppone un principio di spreco consapevole. “Posso sprecare il mio tempo se voglio”, dice una delle voci. È una frase di apparente leggerezza, ma è in realtà un’affermazione rivoluzionaria. Rivendicare il diritto di sprecare tempo significa opporsi alla logica capitalista che pretende di trasformare ogni gesto in prestazione, ogni minuto in profitto. In un mondo che ci impone di essere sempre efficienti, la lentezza diventa atto politico, la passività una forma di resistenza. Tawada riscrive così l’etica del lavoro e del corpo: il corpo che non produce, che sogna, che si ferma, diventa un luogo di libertà.

Verso la fine del libro, una delle protagoniste pronuncia quella che sembra essere la dichiarazione di poetica di tutto il testo: «Voglio essere storta, irregolare, eccessiva e frivola». È una frase che suona come un manifesto, una celebrazione della dissonanza e dell’imperfezione. Essere “storta” significa rifiutare la linearità del pensiero dominante; essere “irregolare” è rivendicare la complessità dell’esperienza; essere “eccessiva” è sfidare il controllo, e “frivola” è ribaltare il disprezzo maschile verso ciò che è associato al femminile. In quattro aggettivi Tawada concentra la sua filosofia: la libertà è deformità, la misura è schiavitù.

In questo senso, Oppio per Ovidio è anche un testo profondamente politico, benché non ideologico. Tawada non costruisce teorie: le fa vivere. Ogni voce del libro è un piccolo esperimento di mondo, una micro-utopia in cui la sensibilità si sostituisce alla forza, la metamorfosi all’identità, la parola al potere. La sua scrittura è radicale proprio perché non si pone come manifesto teorico, ma come esperienza incarnata di libertà.

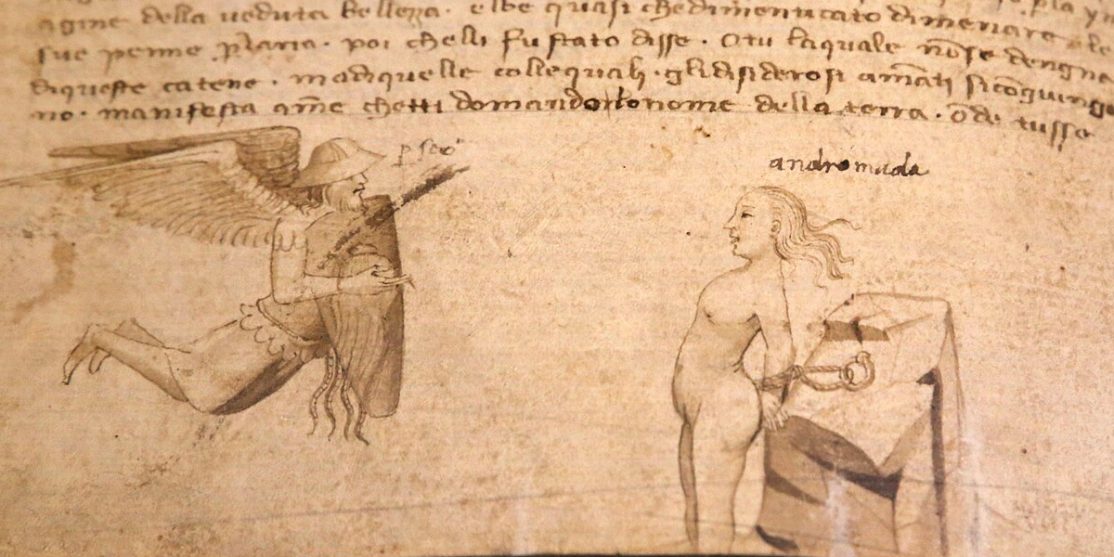

L’intertestualità con Ovidio e Sei Shōnagon non è solo un omaggio letterario, ma una riscrittura di genealogie. Tawada mette in dialogo due tradizioni patriarcali – la mitologia classica e la letteratura di corte – e le sovverte dall’interno. Se Ovidio raccontava metamorfosi imposte dagli dèi, Tawada racconta metamorfosi scelte. Se Sei Shōnagon annotava il mondo da un cuscino, Tawada lascia che le sue donne scrivano dai letti, dalle strade, dai sogni, dalle ferite. Il guanciale non è più un oggetto domestico, ma uno spazio di pensiero, un laboratorio poetico.

Nel libro, la lingua è sempre duplice: si muove fra concretezza e astrazione, fra descrizione e riflessione. Tawada riesce a tenere insieme la materia del mondo – il corpo, il sangue, la pelle, l’odore – e l’idea, la teoria, la coscienza. È una scrittura che unisce filosofia e sensualità, che pensa attraverso i sensi. Le parole non spiegano: toccano.

La fluidità del testo è anche la sua forma politica. Tawada non costruisce una trama, ma una costellazione di voci. Il suo modo di raccontare è anti-lineare, antigerarchico: ogni donna ha lo stesso peso, ogni frammento di storia vale quanto gli altri. È una scrittura democratica nel senso più profondo, perché rifiuta la centralità, il punto di vista unico, la voce dominante. Il lettore è chiamato a spostarsi continuamente, a cambiare prospettiva, a partecipare alla metamorfosi.

E proprio questa esperienza di lettura – instabile, sensoriale, vertiginosa – è ciò che rende Oppio per Ovidio un libro necessario. Tawada ci insegna che la trasformazione non è un rischio, ma una forma di conoscenza. Che la fragilità non è debolezza, ma possibilità di contatto. Che il linguaggio, se lo lasci vivere, può ancora guarire.

Alla fine del viaggio, resta la sensazione di aver attraversato un sogno lucido, in cui le parole si sono fatte corpo e il corpo si è fatto parola. Le ventidue donne di Tawada non chiedono salvezza, non rivendicano diritti: semplicemente esistono, si raccontano, si reinventano. Sono figure di un mondo che non conosce più confini netti tra maschile e femminile, tra umano e divino, tra reale e immaginario. Sono, in fondo, ciò che tutti potremmo diventare se accettassimo la metamorfosi come destino.

Yoko Tawada ci consegna un’opera di rara intensità, che fonde poesia e politica, linguaggio e corpo, Oriente e Occidente, mito e contemporaneità. Oppio per Ovidio è un testo che rifiuta ogni definizione, un invito a pensare e a sentire diversamente. In tempi in cui la parola “identità” è spesso usata per delimitare, per chiudere, Tawada la restituisce al suo senso originario: “identità” come processo, come relazione, come dialogo infinito tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare.

Leggere questo libro significa accettare di perdersi, di non capire tutto, di abbandonare il desiderio di chiarezza. È un atto di fiducia nel potere della lingua di aprire spazi di libertà. Tawada non ci dà risposte: ci offre domande che continuano a pulsare dentro di noi, come vene sotto la pelle.

Alla fine, la voce collettiva del libro sembra sussurrare una frase semplice e rivoluzionaria: «posso sprecare il mio tempo se voglio». Ed è forse in questa leggerezza che si nasconde la più grande forma di resistenza

Immagine di copertina da Wikicommons

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno