approfondimenti

OPINIONI

L’elefante nella stanza si chiama integrazione. Intervista con Enrico Gargiulo

Nella sua ultima opera, Enrico Gargiulo esplora la dimensione politica, culturale e sociale nascosta dietro la parola “integrazione”. Non soltanto uno slittamento lessicale: “Contro l’integrazione” è un agile e incisivo invito al riposizionamento radicale e all’azione

La parola “integrazione” è un mantra nel dibattito pubblico sulle migrazioni. Politicə, giornalistə, amministratorə locali e parte del mondo accademico la evocano come un obiettivo indiscutibile: un bene comune trasversale, una promessa di convivenza pacifica, una cornice dentro cui programmare le politiche e le pratiche rivolte a chi arriva da fuori. Ma cosa nasconde davvero questo termine? Quali presupposti epistemologici e politici porta con sé? E soprattutto: a chi giova?

Discutere oggi di integrazione può sembrare una scelta fuori tempo, in un contesto dominato da altre urgenze: l’affermarsi di un regime globale di guerra, lo smottamento degli argini democratici, l’ascesa delle destre radicali e – sul piano delle migrazioni – l’imminente implementazione del Patto europeo, che segna un’ulteriore torsione autoritaria nella gestione della mobilità. Eppure, proprio in questa fase, il libro Contro l’integrazione (Meltemi, 2024) di Enrico Gargiulo, sociologo dell’Università di Torino e attivista, restituisce centralità a un paradigma dato per neutro e incontestabile. “Integrazione” non è una parola tra le altre: è un dispositivo che plasma il modo in cui pensiamo i rapporti sociali, le gerarchie politiche e la stessa idea di cittadinanza.

La lettura del testo, denso ma accessibile, fornisce chiavi interpretative che consentono di illuminare ciò che normalmente rimane in ombra: non soltanto le pratiche quotidiane di esclusione, ma anche i presupposti storici ed epistemici che legittimano l’ordine esistente. Attraverso un lavoro che intreccia genealogia dei concetti, analisi critica delle politiche e attenzione per le forme del linguaggio, Gargiulo mostra come l’integrazione agisca come meccanismo di normalizzazione, nascondendo le radici materiali delle disuguaglianze e spostando il conflitto su un terreno culturalizzato.

Per questo, il libro non si limita a smontare una parola, ma invita a ripensare in profondità le categorie con cui guardiamo alla mobilità, al confine e alla cittadinanza. In tempi in cui le migrazioni vengono governate da logiche securitarie o condizionate alla loro funzionalità, Contro l’integrazione è uno strumento prezioso per chi vuole indagare, criticare e trasformare il presente. A partire da questi temi abbiamo intervistato l’autore, Enrico Gargiulo.

Quale urgenza politica ti ha spinto, in questa specifica congiuntura, a scrivere un libro che propone una critica radicale all’integrazione?

Mi ha spinto un fastidio consolidato, crescente, ormai non più riformabile, verso l’uso della parola “integrazione”, i significati che ha assunto e l’insieme di concetti e categorie a cui rimanda. “Integrazione” evoca rapporti intrinsecamente asimmetrici, un mondo fondato sugli Stati e sui rapporti capitalistici mai messi in discussione, in cui la legalità e l’illegalità della mobilità sono date per scontate. Si presume che le persone appartengano a gruppi culturalmente omogenei che coincidono con lo Stato. Oltre a legittimare l’esistenza stessa degli Stati, si dà per naturale che ogni persona debba essere inclusa in uno di essi e appartenere alla relativa cultura nazionale. Vengono così negate forme di appartenenza substatali o sovrastatali – anch’esse problematiche, certo – ma che incrinerebbero l’immaginario semplificato e funzionale a chi governa le migrazioni.

L’urgenza, dunque, è colpire al cuore il discorso sulle migrazioni: delegittimarne le premesse storiche ed epistemologiche, smontare i fondamenti politici. Qualunque discorso che neghi la libertà di movimento e legittimi i confini deve essere messo in discussione. “Integrazione” sembra un concetto più soft, perché riguarda chi è già “dentro” e non chi attraversa la frontiera. In realtà, è strettamente legato al confinamento.

L’integrazione viene spesso presentata come un “bene comune”, evocato trasversalmente dalla politica istituzionale. Perché è invece una prospettiva da disarticolare criticamente e non da riformare?

È percepita come un bene comune perché chi arriva da fuori viene rappresentato come portatore di culture diverse, potenzialmente in conflitto, e quindi da “armonizzare”. Questo discorso si declina anche in forme progressiste e benevole: si sostiene che chi migra possa incontrare difficoltà nel sistema culturale e istituzionale italiano, e che “fare integrazione” significhi aiutarlo, più per lui che per noi.

Il problema è che in tutti questi ragionamenti c’è un “noi” e un “loro” presupposti e continuamente ribaditi. La mia non è una critica all’integrazione da destra, ma agli usi stessi del termine: apparentemente opposti, in realtà convergono. L’elefante nella stanza è la visione del mondo basata su entità culturalmente distinte e in conflitto, che cancella la prospettiva del capitalismo, delle disuguaglianze prodotte nei rapporti sociali, della proprietà privata come fondamento legale e legittimo delle esclusioni. Difenderla significa creare diseguaglianze e impedire a una parte della popolazione di costruirsi un futuro migliore. Con la lente dell’integrazione tutto questo svanisce. Per questo va radicalmente disarticolata e sostituita, non riformata.

Nel libro l’integrazione è una lente attraverso cui leggere il governo della mobilità, le gerarchie giuridiche e sociali. Possiamo dire che è una leva per interrogare in profondità la società?

Sì, perché usare la chiave dell’integrazione e leggere differenze e conflitti culturali come se fossero naturali è un modo – purtroppo molto efficace – per rimuovere le questioni di fondo. Criticare l’integrazione significa riportare lo sguardo là dove serve: alla nascita del capitale, alle recinzioni delle terre, alla privatizzazione dei mezzi di produzione, all’espropriazione del cosiddetto “Nuovo Mondo”, al colonialismo, alla costruzione di concetti di appartenenza presentati come ovvi e normalizzati.

Nel primo capitolo mostro come il concetto di integrazione nasca nella teoria sociologica come risposta al conflitto di classe, interno alla società, dunque legato a rapporti materiali. In seguito viene trasposto negli studi migratori in chiave culturalista. Questo slittamento serve a normalizzare la società: renderla conforme a determinate norme. L’integrazione funziona così: definisco differenze culturali, le trasformo in fratture radicali e legittimo così il mio intervento. Anche la costruzione dei confini trova giustificazione: se le persone sono “pericolose” per la loro cultura, allora i confini diventano necessari. Non sono discorsi descrittivi, ma performativi: producono e impongono una certa normalità.

Moltə attivistə e operatorə si chiedono quali termini alternativi utilizzare. Quale vocabolario politico può aiutarci a sottrarci a questa gabbia concettuale?

È una domanda giusta. Io stesso faccio fatica a dare una risposta definitiva, anche se ci provo. Ci sono proposte non mie con cui dialogo, come “riarticolazione” o “ricomposizione”. A differenza di inclusione o integrazione, non evocano un inglobamento. Non rimandano a mancanze da colmare, ma a processi continui di messa in discussione, di rinegoziazione delle regole del gioco – materiali e non solo culturali.

Questa prospettiva è possibile solo se si mette in discussione la radicale asimmetria del mondo, con il regime di restrizione della mobilità dettato dalle esigenze economiche. In questo contesto è difficile pensare che un semplice cambio di parole basti. Però, in un’ottica di riduzione del danno, se chi opera sul campo iniziasse a riflettere sull’uso delle parole, qualcosa potrebbe cambiare nel lungo periodo. È comunque un passaggio necessario.

A chi ti rivolgi con questo libro?

Vorrei raggiungere un pubblico il più ampio possibile. La rete “Sociologia di posizione” ha avviato con Meltemi due collane: una di saggi più accademici e una di testi posizionati e diretti. Il mio libro appartiene a questa seconda collana: fornisce strumenti per indagare criticamente la realtà. Penso in primo luogo a chi lavora nelle politiche migratorie: operatrici e operatori dell’accoglienza, avvocate e avvocati, educatrici ed educatori, personale scolastico. Nelle presentazioni già fatte ho visto una particolare attenzione proprio da parte della scuola. Ma spero anche di raggiungere lettrici e lettori che non appartengono a questo ambito: può essere un’occasione di riflessione più ampia. In generale, ho immaginato il libro come uno strumento di comprensione e di azione, utile nella vita quotidiana, nel lavoro e nella militanza politica.

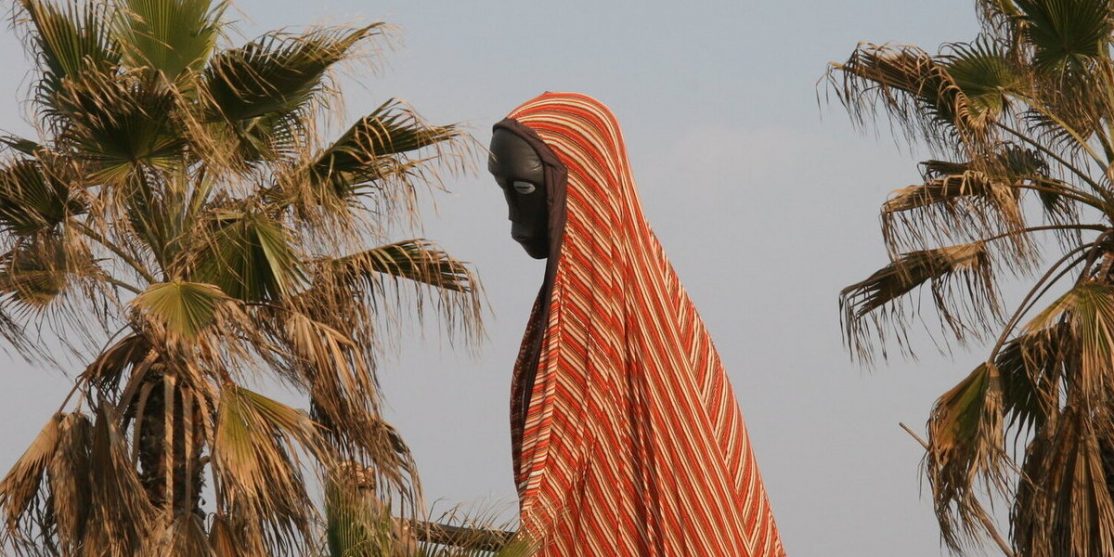

L’immagine di copertina è di Elena Torre da Flickr

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno