cult

CULT

Sulla mia pelle

Dopo settimane di affollatissime proiezioni collettive e alla vigilia dell’apertura del nuovo processo contro i 5 carabinieri coinvolti, è ormai chiaro come “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini – il racconto dell’omicidio carcerario di Stefano Cucchi – sia molto più di un semplice film. È una lezione su come una politica dello sguardo debba partire dalla necessità di mostrare qualcosa che fino ad ora non si era mai voluto vedere

Ad ascoltare le parole di Alessio Cremonini non ci si dovrebbe aspettare, dalla visione di Sulla mia pelle, di trovarsi di fronte ad un film “politico”. Strana asserzione, verrebbe da pensare, per un film che con inaspettata delicatezza racconta la vicenda dell’insopportabile omicidio carcerario di cui è stato vittima Stefano Cucchi.

Interrogato su quale fosse l’intento di questa attesissima opera, presentata in concorso nella sezione “Orizzonti” del 75° Festival del Cinema di Venezia, il regista romano aveva preferito rispondere altrimenti: il compito del cinema è piuttosto quello di raccontare quello che è stato negato, ipocritamente obliterato. Suoi questo compito e questa forza, sostiene Cremonini, quella di dare nuova vita, «ridare carne a chi è stato silenziati per sempre». In altre parole di portare a nuova luce ciò che viene ridotto, ai nostri occhi assuefatti dall’accecante barbarie contemporanea, alla più tetra invisibilità.

D’altronde è esattamente dinnanzi a questa esigenza che pare trovarsi durante tutto lo scorrere del film. La carne che torna a vibrare nell’assordante coro dei silenzi della burocrazia statale è quella di Stefano Cucchi, magistralmente interpretato da Alessandro Borghi, che ne mette in scena il corpo maltrattato, attraverso una rappresentazione che non si sottrae alla debolezza impressa dalla dipendenza a quel corpo, che ancora di più per questo appare martoriato e trasformato nella lenta discesa verso la morte, scandita da assurde e immotivate sofferenze.

Così va probabilmente inteso – perché non sia frainteso – il disagio inizialmente espresso da Cremonini a proposito di una possibile lettura “politica” per il suo film. A prescindere da qualsiasi discrepanza fra l’intento di un cineasta e la potenza della sua opera, dobbiamo riconoscere che Sulla mia pelle non si iscrive semplicemente nel solco del cinema italiano di denuncia politica e sociale. E che in qualche modo, rinunciando a questa ambizione, riesce facendo di meno a fare di più.

Mantenendo un notevole rigore filmico e senza mai perdere l’aderenza con il proprio linguaggio cinematografico, Sulla mia pelle non si occupa propriamente di “ricostruire” ma si confronta con una necessità antecedente. Quella di voler innanzitutto mostrare ciò che, a tutti i costi, non si è voluto vedere.

Ecco perché non si deve rimanere stupiti se nel film poca o quasi alcuna centralità è accordata alla vicenda giudiziaria e alle sue pieghe tanto grottesche quanto drammatiche, mentre tutto il peso viene caricato sulle immagini che, orchestrate attraverso una poetica sobria e asciutta, restituiscono con incredibile forza una verità più fondamentale e materiale di qualsiasi sentenza giuridica.

Ciò che è innegabile è che una persona è entrata viva in un carcere e ne è uscita morta.

E poiché di fronte a ciò che non può essere negato si può solo pavidamente distogliere lo sguardo, o rivolgerlo ipocritamente verso se stessi alla ricerca di un’assoluzione individuale, è dinnanzi a questa visione che Sulla mia pelle avverte di doverci porre di fronte. Ed è così che la cura della fotografia e la raffinatezza con cui vengono scelti tagli e inquadrature sembrano raccogliere delle immagini quasi pittoriche per reinserirle, come si conviene al cinema, nel tempo e nel movimento, mettendo in scena le sofferenze di un corpo che non è solo un pretesto o un veicolo narrativo – corpo/oggetto di una generica ingiustizia o corpo/oggettivato, quello del drogato, dell’epilettico, della vittima, dunque destinato alla rovina – ma che è il fulcro di una storia raccontata attraverso la passione della carne: carne che non si sottrae alla gravità e alla drammaticità della contingenza, alla violenza necessaria a mostrare ciò che poteva non essere.

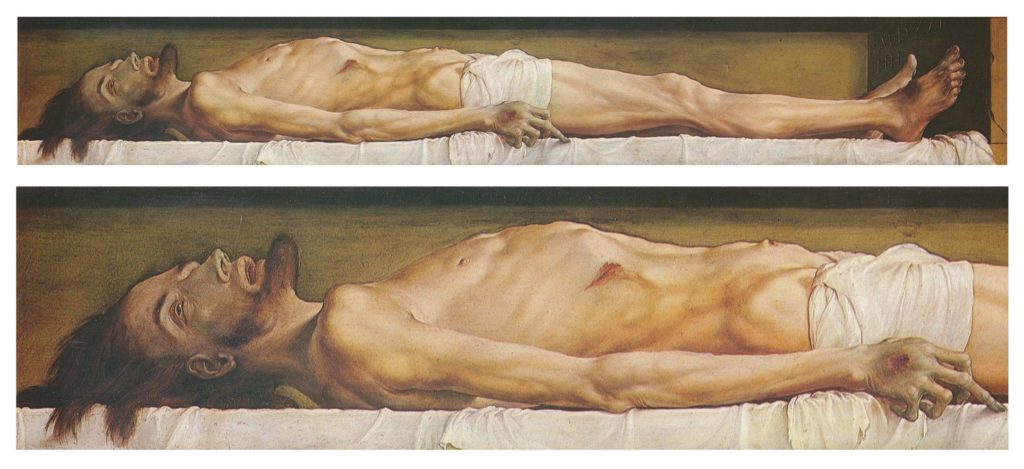

Grazie al montaggio dei lenti e pazienti movimenti di macchina, che con inesorabile lentezza prendono le distanze dal corpo di Stefano per mostrarlo nel suo abbandono, è come se ci trovassimo di fronte a quelle sculture e a quei dipinti con cui grandi artisti del passato provarono a raccontare la santità della passione attraverso la finitezza degli uomini e delle donne. A tratti pare di scorgere la Cecilia di Maderno – sorprendente la somiglianza con l’immagine più usata per i teaser e insieme alle tagline– o ancora di più di vedere il Cristo morto nella tomba di Holbein, immerso nel suo divenire tridimensionale, negli ultimi attimi di vita che terribilmente già ne annunciano la morte. Pensiamo, per quest’ultimo esempio, alla magistrale sequenza dell’esame radiografico a cui viene sottoposto Stefano, a cui è affidato il doloroso compito di anticipare il sezionamento autoptico a cui viene costretto il corpo di chi non ha trovato giustizia in vita, e in cui le immagini della bocca eternamente socchiusa, degli occhi lividi e delle ferite sulla pelle richiamano con estremo vigore quelle di questo dipinto, al quale Dostojevskij riconosceva, per bocca di uno dei più noti dei suoi personaggi, la forza di far perdere la fede allo spettatore.

Per vedere ciò che viene negato, camuffato e silenziosamente celato, forse, è necessario perdere questa fede. Dismettere, come questa e altri intollerabili omicidi di Stato ci insegnano, l’ipocrisia delle nostre convinzioni e il disinteresse delle nostre abitudini, per reimparare ad aprire gli occhi di fronte all’intollerabile.

Eppure, ed è questo un altro evidente merito del film, questa necessaria rinuncia non viene consegnata al semplice pessimismo o alla mera compassione per la vittima. La necessità di perdere la fede, nella possibilità di una salvezza o nello Stato che in questi casi dovrebbe farsene garante, avanza di pari passo con l’urgenza di ricostruire una speranza.

Di nuovo quest’operazione non viene consegnata a nulla di esterno, non esonda i limiti della storia entro i cui ci si deve mantenere e a cui, con elevato rispetto, ci si vuole attenere. Non è alla straordinaria lotta di Ilaria Cucchi che si affida la narrazione, né alla generosa passione civica di chi la sostiene nella sua battaglia ma, questa volta, alle parole di Stefano.

Così a una raffinata grammatica della visione fa da contrappunto una precisa funzione del linguaggio, anch’essa raccontata per mezzo della notevole cura espressiva dell’interpretazione attoriale. Cucchi/Borghi parla poco, ma ciò che dice si incastra perfettamente nelle pieghe della pellicola e dà equilibrio a quanto le immagini hanno reso visibile. Alla necessità di mostrare si affianca dunque l’impossibilità di parlare, via via resa sempre più evidente e inevitabile dallo sgretolamento corporeo del protagonista, resa con vigore dalla capacità mimetica con cui Borghi riproduce il timbro vocale e il dialetto di Stefano: non un esercizio di maniera ma connessione tra parola e corpo.

Indubbiamente quando un corpo viene torturato e una vita dimenticata si viene brutalmente ridotti al silenzio. Tuttavia non è solo per questo che nell’opera vediamo costantemente Stefano evitare di raccontare ai suoi carcerieri quanto subito e lo sentiamo parlare anche se in maniera essenziale con i detenuti, con cui è possibile condividere la solidarietà nella comune condizione di reclusi, con la volontaria che lo assiste di fronte alla quale, incredula, Stefano riafferma la propria dignità nella discesa verso l’oblio: «Credente? Diciamo sperante».

Il silenzio di Cucchi è anche, soprattutto, il riconoscimento di una necessità. Perché gli altri possano vedere, non doveva essere Stefano a denunciare ciò che gli altri sarebbero stati tenuti, nella loro dignità di donne e uomini, a non ignorare.

Come un Bartleby dei tempi bui che viviamo, Stefano compie un gesto preciso, il suo rifiuto è un atto di resistenza rivolto contro l’ipocrisia dell’apparato burocratico, contro quella di chi si preoccupa solo di svolgere il proprio compito: «io non firmo un cazzo» è la frase che risuona come un’eco continua durante lo svolgersi del film, con la quale Stefano, pronunciandola, resiste all’ignominia dell’oblio a cui, ci viene insegnato, dovremmo consegnare chi è al di là dell’interesse della nostra funzione sociale e lavorativa.

Sulla mia pelle è dunque un film complesso che conserva però la capacità, come riescono a fare le grandi opere, di mostrare con semplicità ciò che è più difficile da vedere perché costantemente dinnanzi al nostro sguardo distratto. Più che alla tradizione di Rosi, Montaldo e Lizzani la sua poetica ricorda a tratti quella di Haneke. Ma se in Caché, ad esempio, l’urgenza era quella di mostrare l’eredità della coscienza coloniale francese nella sua ipocrita esibizione, qui la necessità di mostrare ciò che è stato e che si è voluto dimenticare e di denunciarlo attraverso il rifiuto carico di dignità espresso dal silenzio di Stefano, ci conduce verso un’iperbole differente.

A volte mostrare ciò che è stato, come è stato, può non essere sufficiente. Per questo in ultimo questo film non si ritrae di fronte al compito quasi insostenibile di mostrare anche l’assenza della verità e la frustrazione di quei pochi che l’hanno cercata e continuano a battersi per affermarla. Sulla mia pelle non si accontenta così di descrivere una triste, orribile, vicenda di chi è stato ucciso perché emarginato, ma ci mostra con ammirevole potenza che tutti noi, se non impariamo e non ci battiamo per vedere, rischiamo di essere esclusi, espulsi, cancellati.

Durante tutto il film questa assenza, l’assenza di ciò che dovrebbe essere riconosciuto, non viene negata, ma rappresentata da quanto la famiglia Cucchi è costretta a subire. In una storia in cui tutti hanno voluto voltarsi, gli unici che avrebbero voluto vedere vengono costantemente lasciati fuori. Fuori dal carcere, respinti dall’abominio della burocrazia statale, ai margini del loro diritto di sapere, fuori dall’aula dell’obitorio, alle prese con l’apatica violenza dei funzionari. E in questo tentativo questo film fa qualcosa di incredibile, riuscendo a istituire una solidarietà tra i familiari e noi spettatori. Così in una delle scene centrali, quella che prelude al pestaggio, veniamo accompagnati sino alla porta – è questa un’altra similitudine con il cinema di Hanneke che ne Il nastro bianco ci lascia fuori da una porta ad immaginare la punizione violenta che si consuma al di là di essa – per poi essere ingannati, lasciati fuori, consegnati alla violenza di una verità negata.

Un’ultima considerazione va allora spesa sul dibattito suscitato dalle numerose proiezioni collettive che sono state organizzate per questo film. Al di là delle posizioni suggerite o imposte dalle vicende produttive e distributive o di quelle, più comprensibili, del suo regista che ne auspica una visione che non pregiudichi fruizione di quanto anche qui sottolineato, non possiamo fare torto a quest’opera e non riconoscerne la capacità di valicare i confini del mero prodotto cinematografico.

Poco importa se Sulla mia pelle sia o meno un film “politico”. Ciò che è innegabile è che la sua carica espressiva lo rende qualcosa che interroga la nostra vita politica e che fa appello alla nostra risposta.

Così non può stupire che la moltitudine di persone a cui si è voluto far vedere qualcosa decida anche di vedersi insieme e, a pochi giorni dalla riapertura del processo contro i 5 Carabinieri imputati dell’omicidio di Stefano Cucchi, di rispondere a questo appello con un’adunanza.

Viviamo in un tempo in cui, come ci insegna Judith Butler, le vite di molti sono private della loro dignità, persino nel lutto. In cui veniamo resi invisibili perdendo sempre di più la performatività della nostra parola e venendo ridotti al silenzio. Ma proprio per questo, riunirsi, avvicinare i propri corpi per vedere un’opera che ci chiama a una presa di posizione, ascoltare la vera voce di Stefano, durante i titoli di coda, irrompere dal buio e rompere il silenzio mortifero a cui la si è voluta ridurre, è un passo verso la fuga dalle vite decorose e ben poco degne, intrappolate nella miseria della nostra coscienza privata e individuale.