cult

CULT

Tra politica, poesia e musica: dub-poetry e coscienza civile nella produzione di Linton Kwesi Johnson

Dalla militanza giovanile nelle Pantere Nere inglesi ai recenti endorsement al movimento Black Lives Matter, Mara Surace racconta la parabola artistica ed esistenziale di Linton Kwesi Johnson tramite testi e dichiarazioni

Linton Kwesi Johnson nasce nel 1952 in Giamaica e all’età di undici anni sbarca in Inghilterra, per raggiungere la madre: «A 11 anni, come tutti i miei conterranei, avevo un’immagine infantile di Londra. Strade grandi, case belle, gente, ricca. Arrivando dalla campagna l’impatto fu estremamente violento». È una storia comune a molti figli delle colonie: la si ritrova nelle pagine di Stuart Hall e nei romanzi di Andrea Levy e Zadie Smith.

La dislocazione spaziale e culturale accompagna così Johnson sin dai primi anni in Inghilterra, a scuola e per strada: «I bambini e gli insegnanti erano razzisti». L’esperienza di questa estraneità continuamente rimarcata spinge Johnson verso la politica: mentre frequenta le scuole superiori s’iscrive al movimento delle Pantere Nere. È in questo periodo che incontra la «poesia in prosa» dell’intellettuale afro-americano William E. B. Du Bois e inizia a sperimentare con la scrittura poetica.

Arriva poi il momento di iscriversi all’università e Johnson affianca agli studi in sociologia diversi lavori. Nel 1975 pubblica la sua prima raccolta poetica, mentre l’anno successivo si laurea e inizia a collaborare con una rivista musicale inglese, “Melody Maker”. Per un giamaicano in terra britannica, l’ambiente musicale è uno dei pochi scevro da discriminazioni e razzismo.

Nei club di Londra (e di Brixton specialmente) s’incontrano giovani bianchi di ogni estrazione sociale e immigrati dalle Indie Occidentali.

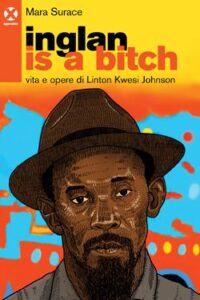

Inglan is a bitch. Vita e opere di Linton Kwesi Johnson, della ricercatrice genovese Mara Surace, parte proprio da Brixton: «La musica dei sound system si propaga per le strade buie di Brixton. Il suono che esce dalle casse fa tremare le vene, sobbalzare lo stomaco, inebriare la mente: è una delle “cinque notti di sangue”». Un riferimento a Five Nights of Bleeding, un brano del primo disco di Linton Kwesi Johnson e già un esempio perfetto del mix unico di ritmo, parole e coscienza politica che contraddistinguerà tutta la produzione dell’artista anglo-giamaicano.

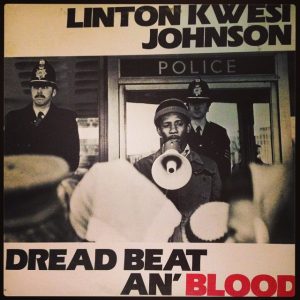

L’album d’esordio porta lo stesso titolo, Dread Beat an’ Blood, della raccolta poetica uscita nel 1975, come per testimoniare l’inserirsi di Johnson nella secolare tradizione orale afrocaraibica: «Sono un poeta che lavora attorno a una specifica tradizione dove musica e parole si integrano tra loro». Il passaggio dalla parola scritta alla parola cantata (o recitata) appare dunque inevitabile: «Sono diventato un artista reggae involontariamente. Ero un poeta, un poeta giamaicano che lavorava con la lingua giamaicana e inglese nel tentativo di raccontare le esperienze vissute dalla seconda generazione di neri in Inghilterra e in particolare dei giovani, di cui facevo parte all’epoca. Il mio lavoro di poeta si inseriva nella tradizione caraibica della poesia orale».

Fondamentale per la definizione del tipico sound di Johnson è l’incontro con il produttore musicale e bassista barbadiano Dennis Bovell, anche lui emigrato in Gran Bretagna in tenera età.

«Il basso di Dennis Bovell diventa portante», scrive Surace, che articola poi in maniera più approfondita: «La base musicale che Dennis offre al poeta non accompagna semplicemente i suoi versi, ma si fonde con la ritmicità delle parole […] tutto è in equilibrio e al servizio di un messaggio che trae la sua forza dall’esperienza di oppressione e discriminazione e dalla speranza di un futuro in cui, insieme, si combatte contro le ingiustizie del sistema».

Il saggio prosegue dunque raccogliendo dichiarazioni dei protagonisti della storia (e non solo: numerosi anche gli interventi riportati di studiosi, critici e giornalisti che hanno affrontato in precedenza la vicenda artistica di Johnson) e analizzando i testi delle composizioni, album dopo album.

Il libro è diviso così in tre sezioni (che riprendono la suddivisione che lo stesso poeta e cantore ha proposto per la propria carriera) a cui si aggiungono una conclusione relativa agli anni post-2000 e un’appendice che raccoglie «informazioni utili per approfondire il contesto in cui LKJ si inserisce». Al netto di un forse eccessivo didascalismo generale, particolarmente efficaci e interessanti risultano le pagine dedicate alla scelta della lingua utilizzata da Johnson. L’artista, infatti, recita in creolo giamaicano.

Una scelta, sottolinea Surace, non neutra: «Il poeta non si accontenta di realizzare poesie in cui critica la politica inglese e i maltrattamenti psicofisici subiti dagli afrocaraibici, ma rende la lingua stessa uno strumento di denuncia e rivendicazione».

Per questo motivo, non è neanche giusto incasellare Johnson in una, unica e immutabile, dimensione: «Ciò che scrivo e il modo in cui lo dico sono il risultato della tensione tra il creolo giamaicano, l’inglese giamaicano e l’inglese inglese (inglese standard). E tutto ciò, in realtà, è la conseguenza di essere cresciuto in una società coloniale per poi venire a vivere qui andando in una scuola tipicamente inglese. La tensione si accumula».

Ed è proprio grazie a questa tensione mai risolta, quindi, che l’arte di Johnson continua ad apparire ancora oggi coinvolgente e ricca di fascino. Non solo per i soggetti diasporici che, in Inghilterra, continuano a rapportarsi con un hostile environment sempre più estremo e istituzionalizzato (si pensi allo scandalo Windrush e anche alla Brexit: tutte questioni informate dal mai concluso discorso riguardante l’identità nazionale), ma per chiunque «denuncia il sistema», per chiunque «esprime un’esigenza ancora viva: il diritto di non tollerare gli intolleranti».

Foto di copertina di Joanna Millington da Flickr