approfondimenti

ITALIA

Nel movimento dello sciopero: esperienze, possibilità, prospettive

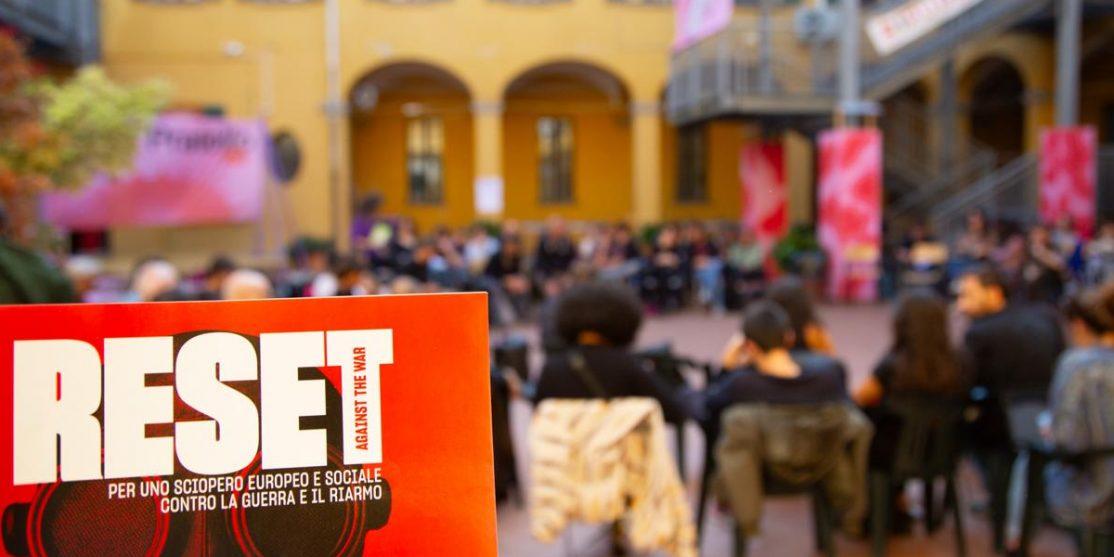

Il report dell’assemblea RESET – Rete per lo sciopero sociale ecotransfemminista contro la guerra, tenutasi a Bologna lo scorso 11 ottobre: l’assemblea, ampia e composita, ha messo in evidenza la novità del momento e le sfide del futuro

L’assemblea di RESET a Bologna, che abbiamo lanciato prima dell’estate, si è tenuta dopo settimane di mobilitazione contro il genocidio in Palestina e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Questa mobilitazione, che ha bloccato le città con manifestazioni che si sono ripetute quasi quotidianamente e che ha visto ben due scioperi generali in rapida sequenza, ha sorpreso tutte e tutti. La partecipazione di massa ha espresso un movimento nuovo e irriducibile alle singole componenti organizzate, sindacali e di movimento, che pure lo hanno alimentato.

Tutto questo ha aperto una fase radicalmente differente rispetto a quella che ha segnato la nascita di RESET, il cui scopo era mettere la guerra al centro della discussione per affrontare il disorientamento e il campismo che, dall’invasione russa dell’Ucraina, bloccavano i movimenti. Oggi centinaia di migliaia, forse milioni, di persone sono scese in piazza e hanno scioperato, e noi crediamo che negli scioperi e nelle piazze, assieme all’opposizione al genocidio, sia emerso anche un rifiuto collettivo della guerra e del suo mondo. A partire da questa convinzione abbiamo ridefinito il programma dell’11 ottobre, per esprimere almeno in minima parte la ricchezza che abbiamo visto negli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre e nella grande manifestazione del 4 ottobre.

Un contesto nuovo

La fase attuale è diversa da un anno fa, ma la sfida di RESET per noi non si è esaurita. La guerra va avanti, cambia forme, macina vite, parole e significati, a partire da quello conferito dalla tregua trumpiana al termine ‘pace’. Di fronte all’insorgere del rifiuto collettivo del genocidio e della guerra non dobbiamo ricadere nell’opposizione tra azione e pensiero, mobilitazione e costruzione di discorso, spontaneismo e organizzazione. RESET è nata con la pretesa di aprire spazi di confronto in grado di dotarci di parole e immaginari che ci permettano di cogliere lo scarto imposto dalla guerra, per acquisire forza e durata scommettendo sullo sciopero come prospettiva di accumulo di potere.

Questa scommessa per noi è rafforzata da quanto avvenuto nelle scorse settimane. L’assemblea dell’11 ottobre a Bologna è stata la prima occasione di confronto sulle possibilità del movimento dello sciopero che si è aperto dopo una fase in cui la rapidità degli eventi ha reso difficile costruire momenti di ragionamento comune. Questo confronto per noi non è l’opposto dell’iniziativa e dell’azione, ma ora più che mai una sua componente essenziale.

Dentro il processo dello sciopero

La convergenza nelle piazze di migliaia di persone, figure del lavoro, soggettività organizzate e non organizzate, sindacati e associazioni, non risolve da sé il problema di come dare forza, gambe e tempo a una mobilitazione che è stata in grado di squarciare quel muro di inevitabilità e accettazione di un presente di morte, oppressione e sfruttamento che la logica di guerra vuole imporre. A partire da qui, l’11 ottobre abbiamo discusso collettivamente di quanto si è mosso nelle piazze e nei luoghi di lavoro, di che cosa le manifestazioni, gli scioperi e i blocchi abbiano effettivamente prodotto, quali possibilità ma anche quali limiti e contraddizioni abbiano mostrato, e come quella forza possa continuare a organizzarsi.

L’assemblea, ampia e composita, ha messo in evidenza la novità del momento: erano presenti lavoratrici e lavoratori della scuola e dell’università, studentesse e studenti, operai delle fabbriche, delegate e delegati, sindacati di base e confederali, attiviste e attivisti migranti, transfemministe, antirazziste e Lgbtq+ che, singolarmente, nei propri collettivi, associazioni o sindacati, hanno preso parte negli ultimi mesi alle mobilitazioni contro il genocidio in Palestina, trovando nello sciopero una potente possibilità politica di andare oltre i percorsi già esistenti. Di questa possibilità parliamo quando parliamo di movimento dello sciopero.

Questa novità ha fatto sì che tutte e tutti i presenti prendessero sul serio il confronto politico, senza cedere il passo a interventi di rappresentanza di gruppi o sindacati e senza timore di far emergere anche posizioni differenti: sul significato politico dello sciopero e sul ruolo dei diversi sindacati al suo interno, sulla necessità di andare oltre il campismo che ha caratterizzato il movimento pro-Pal negli ultimi due anni e su come continuare a organizzarsi contro la guerra e il genocidio. Sono emersi alcuni elementi comuni che ci pare importante rimarcare.

Il primo è che la lotta contro il genocidio in Palestina, la spedizione della Flotilla e l’appello al “blocchiamo tutto” dei portuali genovesi hanno rappresentato l’innesco attraverso cui un movimento contro la guerra ha potuto farsi spazio costruendo una forza di massa oltre le bandiere identitarie. Queste rimangono, ma sono state travolte nelle giornate dello sciopero.

La tregua trumpiana non chiude ma rilancia la necessità di guardare alla Palestina, di restare dalla parte di quei milioni di uomini, donne e bambini che continuano a lottare per costruire la pace contro la violenza e lo sfruttamento del governo israeliano e di chi sta progettando di fare della ricostruzione un’opportunità di profitto. Nelle piazze e nella discussione è emerso chiaramente come la forza che la Palestina ha rimesso in movimento parli però anche di noi, di un’Europa attraversata dalla guerra e dalla sua economia.

D’altra parte, anche per i sindacati, le loro delegate e i loro delegati, gli scioperi sono stati una novità. La chiamata per la Palestina e la Flotilla ha richiesto di sviluppare nuovi discorsi per promuovere la partecipazione, e l’astensione dal lavoro ha trovato una spinta nel carattere generale e diffuso del rifiuto della guerra. Questo processo ha incontrato anche delle difficoltà. Nella metalmeccanica, per esempio, si è registrata un’inedita adesione della parte impiegatizia, composta in maggioranza da donne. La risposta operaia è invece stata più differenziata quando lo sciopero è stato percepito come distante dalle rivendicazioni legate al lavoro, segnalando in questo modo l’urgenza di momenti di confronto su come la guerra incide sulle condizioni dello sfruttamento anche dove non viene prodotta immediatamente tecnologia militare o dual use.

Gli interventi sull’università e sulla scuola non hanno sottolineato soltanto gli alti livelli di adesione allo sciopero da parte di docenti, personale tecnico-amministrativo e lavoratori precari – numeri mai raggiunti prima, soprattutto nell’università. Guardando in avanti, la difficoltà è proseguire nella mobilitazione in un contesto segnato da una ridefinizione autoritaria e militarista che impone di fare i conti con la governance universitaria, con esponenti di FdI alla guida della CRUI e una ricerca sempre più piegata al “dual use per default”, e con una formazione scolastica ormai sempre più oggetto di censura e direzione dei programmi scolastici in senso nazionalista e patriarcale.

La presenza massiccia di donne, migranti e persone Lgbtq+ nella mobilitazione è inoltre il segno di un’istanza transfemminista e antirazzista di rifiuto del genocidio e della guerra che riguarda il modo in cui irreggimenta gerarchie sessuali e di genere, militarizza i confini, rafforza l’ordine della famiglia in funzione dello sfruttamento, condanna generazioni legate a un permesso di soggiorno al destino di razzismo che le bombe su Gaza hanno legittimato nel modo più insopportabile. Anche qui, la difficoltà è dare visibilità a queste istanze, talvolta messe in secondo piano da un discorso umanitario, pur comprensibile e necessario.

Un punto condiviso è che, nello sciopero e attraverso lo sciopero, il rifiuto collettivo di guerra e genocidio ha espresso anche l’insoddisfazione generale per le condizioni di vita e lavoro che negli ultimi anni ha mosso rivendicazioni specifiche – nelle fabbriche, nella formazione, nella sanità, o piuttosto si è vista in esperienze come quelle dei movimenti ecologisti, dei precari universitari, o della lotta attorno a GKN. Tutto questo ci impone di interrogarci su come proseguire questo percorso di partecipazione e conflitto, senza pensare che la mobilitazione a cui abbiamo preso parte nelle scorse settimane sia immediatamente riproducibile, che possa ripetersi in modo permanente e nelle stesse forme, che la presenza di massa possa essere data per scontata.

Guardare oltre un contesto irripetibile

Si apre così un problema politico e organizzativo, che pone la necessità di innovare rispetto ai modi consolidati di portare avanti la lotta sapendo che le condizioni che si sono verificate a fine settembre non potranno ripetersi. Questa consapevolezza pone domande su come continuare a costruire la nostra opposizione politica alla guerra e a ogni pace fatta di autoritarismo, militarismo e profitti che valorizzano ogni oppressione e soffocano ogni pretesa di libertà.

Sono domande che riguardano il collegamento che c’è, anche nelle differenze, tra la Palestina e l’Ucraina, tra la corsa agli armamenti e i programmi di ricostruzione, tra il rifiuto di guerra e genocidio e i salari, la sicurezza sul lavoro, le politiche industriali e ambientali, la precarizzazione di scuola e università e il controllo politico sulla formazione, il razzismo istituzionale, la ridefinizione della riproduzione sociale patriarcale. Sono domande che riguardano la diversità di condizioni e posizioni soggettive che hanno trovato nel movimento dello sciopero una potente forma di espressione collettiva, ma che non sono omogenee, e la cui comunicazione deve essere il nostro problema politico.

RESET nasce dal riconoscimento di un dato di realtà: la guerra erode gli spazi delle lotte, impone agende sociali, economiche e produttive che ridefiniscono le priorità e restringono i margini di conflitto, ma rappresentano al tempo stesso il terreno su cui aprire possibilità di lotta su basi nuove. Questo abbiamo visto all’opera nelle scorse settimane.

Per esserne all’altezza dobbiamo riconoscere che c’è uno scarto tra il movimento reale che ha travolto piazze, strade, porti, fabbriche, scuole e i discorsi e le pratiche organizzative di cui oggi disponiamo. Il nostro problema è farci carico di questo scarto, senza accontentarci di quello che abbiamo o che siamo. Chi pensa di avere già una chiave di lettura e una proposta chiara, chi pensa che quel che abbiamo visto non è che l’esito di quel che si era fatto prima, chi pensa che un’unica pratica esprima la radicalità delle piazze o di esserne l’unico interprete e rappresentante di sicuro non è interessato a RESET. Noi pensiamo che la produzione di spazi di discussione ed elaborazione politica rappresenti un momento inaggirabile della stessa iniziativa politica, per affrontare i nodi attraverso cui la guerra interviene nelle vite di donne, uomini e persone Lgbtq+, precarie, migranti, operai e lavoratrici.

Terreni di lotta

Dal confronto di Bologna sono emersi tre terreni prioritari su cui è urgente impegnarsi, anche considerando le scadenze più immediate: le politiche industriali ed economiche legate al riarmo, perché la guerra riorganizza la produzione e riproduzione sociale imponendo nuove gerarchie e intensità di sfruttamento, cancella alternative e riduce gli spazi di organizzazione su salari e orari; la scuola e l’università, dove programmi, circolari e provvedimenti come le linee guida di Valditara, il DDL Gasparri, la chiusura di ogni spazio di discussione e formazione sulla sessualità che non sia ipotecato da logiche patriarcali e familiste spingono autoritarismo e disciplinamento, limitano la libertà di insegnamento e promuovono una pedagogia patriottica e militarista; e la prospettiva femminista, transfemminista e migrante, poiché la guerra investe la riproduzione sociale, rafforza gerarchie patriarcali e razziste e governa la mobilità attraverso sfruttamento e frontiere. Su questi terreni noi pensiamo sia possibile connettere soggettività e prospettive differenti, mantenendo gli occhi sulla Palestina e dando voce alle diverse istanze che compongono il rifiuto della guerra.

Inoltre, al fine di praticare l’urgenza di un orizzonte transnazionale, intendiamo impegnarci per la costruzione di un’assemblea europea contro guerra e genocidio. La guerra agisce ovunque ma non è un fatto locale.

Come ha sottolineato un’operaia migrante intervenuta a Bologna, 210 licenziamenti minacciati alla Yoox sono stati anche l’effetto del calo dei consumi seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Ma non è locale nemmeno la lotta: le grandi manifestazioni di Berlino, Madrid e Barcellona, le piazze francesi che hanno unito la solidarietà con la Palestina alla protesta contro le politiche di guerra e austerità, le occupazioni studentesche nei Paesi Bassi, gli scioperi e le mobilitazioni in Grecia e Polonia, insieme alle iniziative in Serbia e nell’Europa orientale contro la complicità dei governi nel commercio di armi e nelle politiche di riarmo, e alle proteste in Marocco, dove migliaia di giovani, lavoratrici e lavoratori si sono mobilitati contro corruzione e repressione, segnalano una insorgenza transnazionale. Pur diverse, queste esperienze indicano una volta di più l’urgenza politica di stabilire connessioni, di trasformare la solidarietà in organizzazione e di sincronizzare differenti momenti di opposizione politica alla guerra e al suo mondo.

La copertina è di Stella Chirdo

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno