approfondimenti

ITALIA

L’università nella pandemia

L’arrivo del Covid-19 ha fatto esplodere negli atenei italiani una crisi che covava da tempo e che inizia almeno nel 2008. Serve un cambio di rotta netto che garantisca diritti ai precari e qualità della formazione agli studenti

La pandemia causata dal Covid19 ha squarciato il velo, travolgendo un mondo instabile, incapace di darsi un ordine duraturo. La crisi che si sta delineando si radica nella impossibilità di stabilizzare il terremoto iniziato dopo il fallimento di Lehman Brothers. Il virus ha accelerato un processo in corso da tempo: la “stagnazione secolare” è diventata una profonda recessione.

Il lockdown dovuto al diffondersi della malattia non ha solo investito e trasformato le nostre vite, le nostre relazioni e i nostri modi di produrre e lavorare, ma sta modificando, anche velocemente, la narrazione pubblica e quella politico-economica.

Il lavoro precario dentro l’università e la ricerca è una lente privilegiata non solamente per analizzare questa grande trasformazione ma anche per evidenziarne le contraddizioni in atto. La pandemia sta mettendo a dura prova situazioni lavorative già molto complesse. Nonostante la quarantena sia stata definita come un tempo sospeso, abbiamo continuato a lavorare. Anzi, in alcuni casi lavoriamo anche più di prima, in condizioni di forte stress emotivo, in assenza di strumenti e spazi come laboratori o biblioteche, circostanze che determinano una continuità sempre più stringente e oppressiva tra tempi di lavoro e tempi di vita, ulteriormente dilatata dal carico dei lavori di cura che sta incidendo soprattutto sulle ricercatrici.

Si tratta, però, di una situazione che l’emergenza sanitaria ha solamente esasperato.

La comparsa di Covid-19 non ha fatto altro che mettere a nudo le problematiche che l’istituzione universitaria vive da oltre un decennio: precarizzazione sempre più marcata del corpo accademico, ricerche sotto finanziate, processi di espulsione dal tessuto accademico sempre più consistenti di ricercatori e ricercatrici, una intermittenza di reddito che favorisce l’instaurarsi di dinamiche di ricatto e una didattica sempre più dequalificata.

Di fronte a questa disastrosa condizione in cui la ricerca versa ormai da tempo, nelle pagine dei quotidiani sono fioriti encomi verso quelle figure eroiche di ricercatori e ricercatrici che hanno permesso fondamentali passi avanti nella analisi della malattia virale, nell’emergenza ospedaliera, nella cura. Ora, dopo anni di tagli scellerati ai fondi e alla precarizzazione del personale, non solo la sanità, ma anche la scuola e l’università, sono stati descritti come comparti strategici e centrali per la tenuta sociale e democratica del Paese.

Sta emergendo una consapevolezza profonda della importanza che questi settori pubblici hanno nella vita di ognuna e ognuno di noi. Tuttavia, siamo consapevoli del fatto che in assenza di una presa di parola determinata da parte dei soggetti che in questi settori lavorano – anche animando discussioni assembleari come l’appuntamento UniCOVID2020 di questa sera – rischiamo un nuovo processo di invisibilizzazione che non possiamo più permetterci.

Prima della crisi

Lo stato emergenziale in cui versa attualmente il sistema universitario non è un fulmine a ciel sereno: le criticità emerse in questi due mesi di lockdown affondano le proprie radici nella profonda trasformazione dell’istruzione superiore imposta alle università fin dal 1999 con l’avvio del cosiddetto Bologna Process. Quest’ultimo ha dato avvio, a livello europeo, al processo di aziendalizzazione dell’università che negli anni ha tentato di smantellare il ruolo sociale degli atenei, riducendoli a meri erogatori di servizi: a pagamento per gli studenti, gratuiti per le imprese che ne indirizzano sempre più la ricerca.

È indubbio, tuttavia, che il vero spartiacque nella storia recente del sistema universitario di questo paese coincida con il triennio 2008-2010, con il varo della Legge 240/2010 (nota anche come Legge Gelmini, allora ministra dell’Istruzione) e il cospicuo definanziamento del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) delle università (circa un miliardo di euro in meno in tre anni a partire dai 7,4 miliardi del 2008, -12%). Provvedimenti adottati sulla scia di una martellante campagna a mezzo stampa – la ricordiamo tutte e tutti l’espressione attribuita all’ex ministro dell’Economia Tremonti “con la cultura non si mangia” – che dipingeva le università come luoghi in cui denaro pubblico veniva dilapidato per ricerche inutili, non indirizzate alla capitalizzazione economica immediata, in cui regnavano corruzione e gestione baronale del potere.

Così, in nome della “meritocrazia” e della “trasparenza,” introdotte dal New Public Management, i fondi sono stati decurtati e sono state adottate procedure di valutazione, spacciate come neutre, che avrebbero indirizzato i fondi verso i veri poli di “eccellenza”, troncando i rami secchi e marci di corruzione e improduttività.

Lungi da noi difendere le dinamiche baronali e di cooptazione che determinano le vite e le carriere del personale precario attraverso tristi guerre di potere per le briciole di fondi rimasti. Tuttavia, visto lo stato attuale della (non) democrazia dei luoghi del sapere accademico è palese che la retorica della meritocrazia utilizzata all’epoca fu unicamente funzionale a implementare una radicale riforma del ruolo sociale e della governance delle Università in direzione autoritaria.

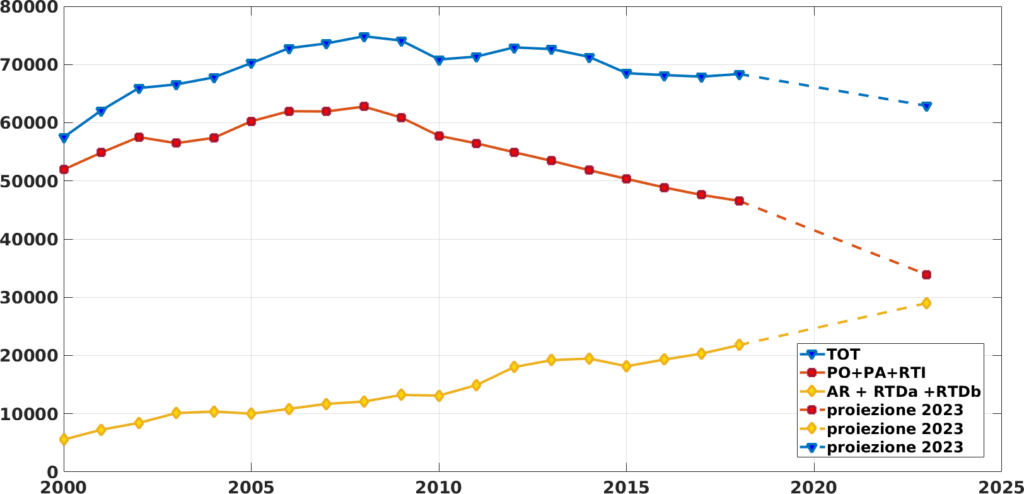

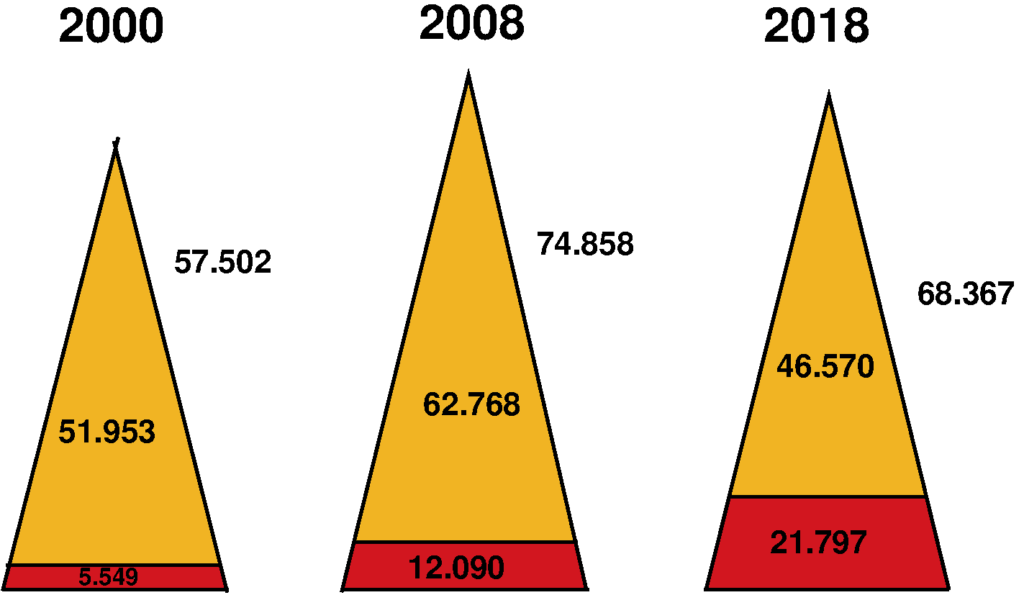

Innanzitutto, il massiccio definanziamento del comparto università e ricerca ha inciso profondamente sui numeri del personale strutturato – professori ordinari [Po] e associati [Pa], ricercatrici a tempo indeterminato [Rti] – e non strutturato – assegniste di ricerca [Ar], ricercatori a tempo Determinato [Rtd] di tipo A e B, docenti a contratto, dottorandi e borsiste di ricerca. Come si evince dai grafici riportati in figura 1 e 2, che illustrano l’andamento storico del personale universitario dal 2000 al 2018 (dati Miur), dal 2008 c’è stata una significativa contrazione del personale strutturato (-16.000 unità, corrispondente a una diminuzione del 25%) a fronte di un’esplosione del precariato (quasi raddoppiato, +80%, tenendo in considerazione solo assegniste e riceratori a tempo determinato).

Questa dinamica ha creato la figura del ricercatore e della ricercatrice usa e getta: il tasso di espulsione dall’accademia ha infatti raggiunto una quota del 90%, tipicamente dopo una decina di anni di lavoro nei dipartimenti. Questa massa di ricercatori e ricercatrici vive sulla propria pelle una ricattabilità insostenibile, abilmente governata con la cosiddetta economia della promessa (o meglio, economia della minaccia) dalle famiglie accademiche che gestiscono fondi e potere: di fronte all’eventualità dell’ennesimo rinnovo del contratto, la partecipazione attiva a dinamiche di cooptazione è spesso l’unica opzione praticabile.

Figura 1: Andamento storico del numero del personale docente nelle università. In blu il totale, in rosso gli strutturati, in giallo i non strutturati (unicamente Ar, RTDa e RTDb). In tratteggiato, le proiezioni per il 2023, tenendo conto dei pensionamenti (personale strutturato) e del trend degli ultimi tre anni (non strutturati)

Figura 2: Rappresentazione grafica della suddivisione per ruolo del personale universitario

Inoltre, le regole del gioco con cui si svolge la spietata competizione fra precari/e per il prossimo contratto sono ormai sempre più fissate dall’ossessione valutativa. Queste procedure “meritocratiche”, imposte senza sconti dall’Anvur, che svolge una funzione poliziesca, poco hanno a che fare con una vera misurazione della qualità della ricerca effettuata, ammesso che questo obiettivo si possa raggiungere. I vari indici bibliometrici (come h-index o impact factor), il numero di citazioni, il numero di articoli in cinque anni, la classificazione delle riviste scientifiche (fascia A, fascia B) rappresentano infatti strumenti per orientare la ricerca e punire chi non vi aderisce perché magari coltiva ancora la velleità di una ricerca libera e autonoma dal potere politico ed economico (come ben delineato dall’appello Disintossichiamoci – un appello per ripensare le politiche della conoscenza).

Oltre a indirizzare coattamente il contenuto delle ricerche effettuate, la macchina della valutazione ha anche implementato una profonda ristrutturazione dell’architettura del sistema universitario, polarizzando la distribuzione delle risorse finanziarie in base a indici che favoriscono i grandi atenei del Nord a scapito dei piccoli atenei, spesso nel meridione. Una trasformazione sostanziale dell’articolazione e della gerarchizzazione geografica del sistema universitario in atenei di serie A e di serie B avvenuta quindi senza riforma, ma attraverso procedure burocratiche.

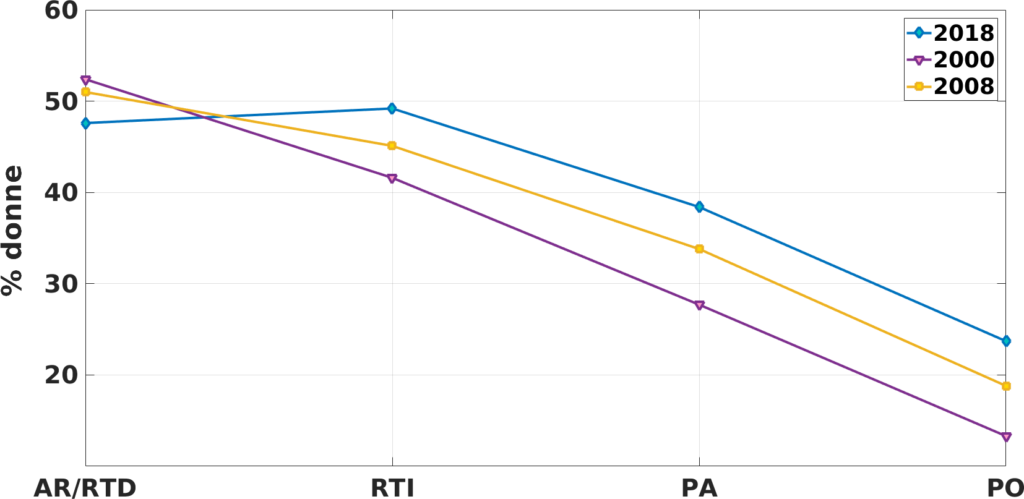

Concludiamo questa panoramica con la problematica più evidente e urgente da affrontare: le diseguaglianze di genere. In figura 3 riportiamo la percentuale di personale femminile nelle diverse figure lavorative universitarie.

È emblematico come da una percentuale attorno al 50% per i gradini più bassi della gerarchia accademica, la presenza femminile crolli al 23,7 % per le posizioni apicali di Professoressa ordinaria: siamo in presenza di una sottrazione del 100%. Ci troviamo di fronte ad una situazione, indice di un problema strutturale, che necessita di una discussione e di misure che non sono più rimandabili.

Figura 3: Percentuale di personale femminile nelle diverse figure professionali universitarie. La curva viola è relativa all’anno 2000, la curva gialla al 2008 e la curva blu al 2018

L’università post-Covid19

Sembra che il fondo del baratro, verso il quale l’università è stata spinta, non sia stato ancora raggiunto. Anche in assenza di una pandemia globale, le misure adottate per il biennio 2020-21 risultavano palesemente insufficienti: a fronte del pensionamento nei prossimi cinque anni di oltre 12.000 strutturati, il piano straordinario di reclutamento di 1.600 ricercatori/trici determinati di tipo B è una goccia nell’oceano. Ma con il diffondersi del Covid-19 e le misure adottate dal governo, i prossimi anni per il comparto università e ricerca rischiano di acquisire tinte ancora più fosche. Diversi rettori hanno infatti cominciato a mettere le mani avanti, dichiarando esplicitamente di aspettarsi un ulteriore taglio ai finanziamenti. Non è difficile immaginarsi quale sarebbe l’impatto di una contrazione di fondi su un settore strategico già in profonda crisi: un 2008-bis potrebbe il sistema al collasso e la conseguente ulteriore espulsione di decine di migliaia di precari/e.

Le possibili contromisure per far fronte a questi tagli sono già in discussione in alcuni paesi europei e assumono una forma distopica e preoccupante.

Uno tra questi è il trasferimento della maggior parte della didattica su piattaforme on-line, preparata da docenti a contratto cui verrebbe comprato il singolo corso registrato. Ecco che d’emblée si risolve il problema di un reclutamento reso impossibile dai minori fondi a disposizione. Si tratterebbe di un esercito di docenti a contratto che registra e vende il proprio corso. Un problema, quello dell’altissimo numero di docenti a contratto (oltre 27.000 attualmente), che d’altronde dovrebbe già essere affrontato immediatamente, viste le condizioni salariali e l’assenza di strumenti di tutela come gli ammortizzatori sociali.

Last but not least, la totale assenza di misure adottate a livello nazionale da parte del ministero dell’Università indica la chiara volontà di voler raggiungere quanto prima il tanto ambito obiettivo della diversificazione territoriale e funzionale delle università.

Un neo-darwinismo accademico che si occuperà di far chiudere o ristrutturare dipartimenti in sofferenza a favore di mega atenei, principalmente situati nel Nord del paese, cui spetterà competere al livello internazionale nella Champions League dell’Accademia. Il think-tank TreLLLe non avrebbe saputo fare e sperare di meglio.

Una proposta per il futuro

La traiettoria che abbiamo descritto non può essere accettata. Non possiamo accettare che mentre da una parte vengono elogiate le virtù dei ricercatori e delle ricercatrici, dall’altra vengano proposti nuovi tagli al bilancio con una ulteriore espulsione dal circuito universitario di migliaia di persone e una precarizzazione ancora più consistente di quelle/i che restano.

Colpisce, ma fino ad un certo punto, il fatto che il ministro Manfredi sia stato silente in questi ultimi due mesi, l’università e la ricerca hanno avuto un ruolo del tutto marginale, quando inesistente, nel dibattito pubblico degli ultimi anni.

Da tempo, non esistono luoghi di riflessione, aperti e democratici, dove si può discutere del futuro dell’università, del suo ruolo sociale e culturale. Questa frattura epocale che la pandemia dischiude apre ad esigenze di confronto nuove, che mettono al centro le nostre vite precarie. L’assemblea UniCOVID2020 di questa sera pensiamo possa costituire uno spazio di democrazia da animare. Saperi differenti, cooperanti, fuori dalle logiche della settorializzazione dipartimentale.

Riaffermare la natura democratica dello spazio universitario ci porta anche ad un paio di conclusioni su cui vorremmo riflettere insieme. In primis, abbiamo insistito molto sulla necessità di invertire la tendenza degli investimenti, non solo i tagli dovranno essere considerati come un atto ostile alla società ma è doveroso investire in modo consistente nella università pubblica. Questo dovrebbe essere un primo punto su cui la comunità accademica tutta dovrebbe insistere.

Si tratta di un tassello di primaria importanza ma non del tutto sufficiente. In secondo luogo, infatti, il compito di un processo democratico nell’accademia dovrebbe essere quello di discutere come questi fondi dovrebbero essere spesi. Siamo consapevoli che un finanziamento anche corposo, in assenza di una presa di parola da parte delle tante e tanti che l’università la vivono, riproporrebbe solamente una cristallizzazione di gerarchie e di poteri.

Per questo proviamo ad avanzare alcune proposte. Da una parte diventa urgente l’elaborazione di un reclutamento straordinario per il prossimo quinquennio, che riporti il personale strutturato almeno ai numeri del 2008 (quindi 4/5.000 assunzioni all’anno). Da troppo tempo le immissioni in ruolo sono insufficienti, facendo adempiere molti compiti – dalla ricerca, all’insegnamento – al personale precario. Dall’altra bisogna abolire la selva di contratti e di figure che segmentano la forza lavoro universitaria. Il mondo contrattuale post dottorato formato da assegni, borse, Rtd, insegnamenti a contratto, oltre a interferire nelle ricerche e nelle vite soggettive di ognuna/o di noi rappresenta sempre più forme di ricatto attorno al quale si nutre l’economia della promessa.

Democratizzare l’università richiede una nuova forma contrattuale che da una parte spezzi la dipendenza gerarchica e dall’altra riconosca i diritti di chi nell’università lavora.

Non solo la malattia, la maternità o ulteriori forme previdenziali, ma anche la continuità di reddito, spada di Damocle che pende minacciosa sulla intermittenza continua tra un contratto ed un altro. Ci sono tuttavia anche dei passaggi immediati che l’emergenza impone: l’estensione di sei mesi retribuita, finanziata con un fondo straordinario, per tutte e tutti i dottorandi/e, continuità di reddito per le/gli assegniste/i che decidano, autonomamente, di interrompere la propria ricerca e una fondamentale proroga dei sussidi di disoccupazione.

Il tempo pandemico è ricco di contraddizioni, di timori e forse di possibilità. Gli orizzonti sono foschi, una disastrosa depressione si sta prospettando e l’Università, insieme alle carriere di chi ci lavora precariamente, rischia di esserne nuovamente una delle vittime predilette. D’altra parte, la crisi è sempre foriera di novità. Per questo pensiamo sia necessario aprire e attraversare processi – assembleari e democratici – che ci permettano di immaginare futuri non distopici e di costruire strumenti sindacali, politici e culturali all’altezza della sfida.