approfondimenti

MONDO

La violenza e le figure del lavoro domestico dal Sudafrica al Brasile (e da noi)

Eredità coloniale, sessismo, sfruttamento del lavoro e classismo: alcuni tratti comuni del lavoro domestico dipendente e razzializzato in Sudafrica, Brasile e Italia. Analogie e differenze storicamente determinate

Mentre il mondo intero ha dato molta attenzione al presunto genocidio bianco in Sudafrica, poco o quasi nulla viene detto della violenza contro le donne in Sudafrica. Una violenza che si manifesta non solo in atti di violenza fisica confermati dai più alti indici di stupro registrati nel mondo, ma anche da una violenza naturalizzata. Se la violenza fisica contro le donne, a volte, riceve forti denunce – come nel 2017, quando durante Afro Punk Joburg Thandiswa Mazwai, esibendosi con la band BLK JKS, prese il microfono per dichiarare «Men are trash» (gli uomini sono spazzatura), riferendosi alla tragica morte di Karabo Mokoena, scomparsa e poi ritrovata uccisa e bruciata dal suo compagno, dando così vita a una controversa campagna – altri tipi di violenza restano invece taciuti.

Se dal 2019, sulle buste di plastica di uno dei supermercati più popolari del paese, si legge “END Gender-Based Violence” (fermiamo la violenza contro le donne), nelle case della maggior parte dell’élite sudafricana — sia essa bianca o nera — si consuma quotidianamente una “soft violence”.

Secondo Amy Jo Murray e Kevin Durrheim, University of Johannesburg, in Sudafrica le lavoratrici domestiche rappresentano circa il 25% del settore informale non agricolo. Si tratta di donne nere, con bassa istruzione, che si prendono cura delle case e dei figli delle famiglie benestanti. È una scena familiare anche in Brasile. Ma se in Brasile ci sono stati progressi normativi significativi, in Sudafrica la maggior parte di esse continua a lavorare – appunto – in nero. Oggi la media dei salari è di circa 600 rand (meno di 30 euro al giorno), incluso il trasporto, un altro aspetto importante parlando della subalternità di queste persone. In entrambi i Paesi, queste donne devono percorrere lunghe distanze dalle periferie povere per soddisfare i bisogni dei suoi “padroni” che vivono, invece, nelle zone ricche della città.

In Brasile “as patroas” è sempre al femminile, riflettendo una visione patriarcale che riserva alla donna qualsiasi funzione domestica. In Sudafrica, il tragitto è spesso insicuro: vecchi kombi non revisionate e sovraffollate. Siamo lontano dalle denunce per contatti fisici molesti in mezzi pubblici. La logistica del trasporto è rappresentativa della disumanità delle nostre società. Più povero sei, più lontano vivi, più paghi per spostarti per lavorare, meno tempo hai per vivere. Che sia riposare o goderti la vita. A Rio, durante il governo Bolsonaro, si sono messi in atto diversi provvedimenti per espellere i giovani dalle aree di divertimento della zona sud, riducendo le linee o, cosa che avviene anche a Cape Town, sospendendo il servizio pubblico diretto al mare nel weekend. Parlare di “trasporto pubblico” in Sudafrica è, comunque, irreale.

La fine dell’apartheid nel 1994 ha portato al superamento – sulla carta – di differenze razziali e la garanzia di uguali diritti per tutte le cittadine e tutti i cittadini, anche sul lavoro. Ci sono stati miglioramenti nel salario minimo e l’introduzione di contratti. Questi progressi legislativi portarono ad alcuni miglioramenti nel salario minimo e all’uso di contratti di lavoro per i lavoratori domestici. Tuttavia pratiche radicate in una mentalità razzista, classista e paternalista permangono: straordinari non pagati, compensi in natura (es. alloggio). La questione dell’alloggio è un altro aspetto disumano. Mentre alle domestiche brasiliane viene riservata una stanza della dimensione di un letto singolo, localizzato sul retro della cucina, il “quarto de empregada”, lo stesso non esiste in Sudafrica dove le domestiche non entrano nello spazio della casa.

A Sea Point, ricco quartiere di Cape Town, ogni palazzo ha un portinaio. Alcuni non sono visibili come nei palazzi di Copacabana a Rio, dove passano giorni e notti seduti all’ingresso. Essendosi i ricchi spostati dalle ville agli appartamenti, la donna continua nella sua funzione di cameriera, mentre l’uomo da giardiniere è stato adattato a tuttofare. Questi uomini vivono in microstanze, situate nei garage o solai o, se fortunati, in aree esterne. Comunque gli ingressi alle loro “celle dormitorio” sono spesso posizionate a lato alla raccolta dei rifiuti. Vengono però salutati affettuosamente per nome, con annesso sorriso, dai condomini.

In entrambi i Paesi, il modo in cui la classe media e ricca gestisce queste relazioni lavorative è grottesco. I datori di lavoro sensibili agli stereotipi razziali – forse per coscienza o per vergogna – cercano di mascherare il tutto come una relazione neutrale.

Tuttavia, ciò che li accomuna a chi invece non vede nulla di strano nella divisione di classe tra padrone/servo è l’idea condivisa che “la collaboratrice domestica è come parte della famiglia”. E in un certo senso lo è: passa più tempo con i figli dei datori di lavoro che con i propri. Nei voli Brasile-Italia, non è raro vedere queste donne (non bianche) accudire neonati le cui madri (bianche) non sanno come placarne il pianto. Le nannies, as babás, spesso poi dimenticate da questi bambini una volta raggiunta l’adolescenza.

È necessario che ogni attività lavorativa sia disciplinata da regole oggettive e rispettose della dignità di ognuno. Senza addentrarci nell’analisi del lavoro domestico e riproduttivo (Federici, 2014) la relazione ambigua che regola il lavoro di cura delle donne a servizio della classe media e ricca sudafricana e brasiliana perpetua relazioni perverse basate su reciproche pretese che esulano normali rapporti di lavoro. Ad esempio, se da una parte la datrice di lavoro normalizza che la dipendente sia a sua disposizione (tempo extra e servizio), dall’altra la dipendente normalizza che la datrice di lavoro le garantisca (denaro extra e accesso) in caso di emergenza. Si instaura così un equilibrio implicito, non regolato da norme oggettive ma da aspettative basate su due opposte posizioni di potere: superiorità e subordinazione. Questa ambiguità consente pratiche di lavoro potenzialmente ingiuste, di sfruttamento e di paternalismo, sotto la maschera di relazioni “familiari”.

Nel suo libro Maids and Madams (1980) la sociologa sudafricana Jacklyn Cock descrive il lavoro domestico come riflesso delle strutture oppressive dell’apartheid. Le gerarchie razziali erano visibili e brutali. Le lavoratrici domestiche affrontavano condizioni prossime alla schiavitù con i datori di lavoro che esercitavano un potere incontrollato sulle loro vite, rafforzando il ruolo subordinato della “maid” rispetto alla “madam”. Il lavoro domestico rafforzava una rigida gerarchia razziale, delimitando chiaramente i ruoli e lo status della “madam/signora” e della “maid/cameriera”.

Se la figura della domestica è nella società Italiana meno naturalizzata rispetto a società con una diretta eredità schiavista (Brasile) e razzialmente legalmente segregata (Sudafrica), forse quanto detto finora può aver inorridito. I soliti selvaggi.

Cosa succede se trasferiamo tutte le osservazioni e la conseguente indignazione alla figura di lavoro servile comune in Italia: la badante? Il nome fa inorridire tanto quanto as patroas, as nanies, as babás. Donne spesso giovani, immigrate, contrattate dalle famiglie per svolgere lavori domestici e mansioni infermieristiche nella cura di persone anziane o disabili a domicilio colmando le carenze dell’assistenza pubblica. Sono figure fondamentali per molte «famiglie italiane», praticamente parte della “famiglia”, si dice. Qualsiasi osservazione riguardo questa figura professionale riceve come risposta: «sono ben pagate».

Come le donne di cui prima si parlava, spesso hanno un livello di istruzione basso, o in caso contrario non hanno avuto possibilità di inserimento lavorativo nei luoghi di origine. A volte lasciano Paesi in conflitto, spesso lasciano i loro figli e le loro figlie, sempre lasciano le loro famiglie. A volte sono più giovani delle figlie delle persone che le impiegano. Spesso sono celibi, e guarda caso finiscono per sposarsi con qualche uomo “parte o vicino alla famiglia”. In cambio di una casa e un salario, dànno disponibilità quasi che totale. Infatti in quanto domiciliare, significa includere la notte. Spesso si prendono cura di anziani e malati in condizioni estreme, spesso li accompagnano alla morte. Mentre abbondano saggi e analisi su queste condizioni, il lavoro di domestiche, portinai, e badanti continua a basarsi su un disequilibrio tra bisogno e potere.

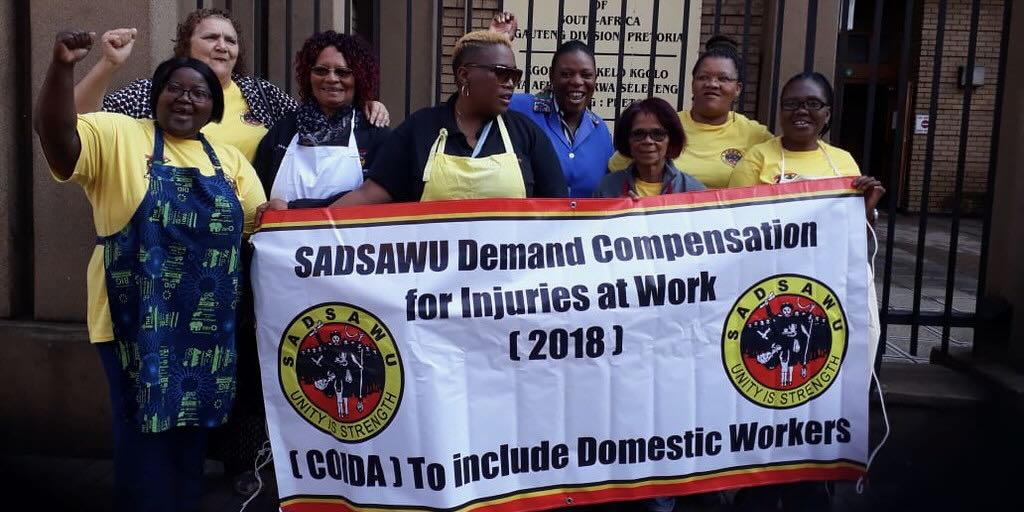

L’immagine di copertina è di International Domestic Workers Federation (flickr). Nella foto un gruppo di lavoratrici del South African Domestic Service and Allied Workers Union che manifestano di fronte all’Alta corte di Pretoria (Sud Africa)

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno