cult

CULT

Venezia 1/ “This is not a burial, it’s a resurrection”

Presentato nella sezione Biennale College, il lesothiano “This is not a Burial, It’s a Resurrection” trae la sua forza, oltre che dalla penetrante espressività della sua protagonista, dal saper affrontare discorsi culturalmente specifici come la morte, il lutto e la costruzione identitaria con un linguaggio simbolico ma intelligibile e di respiro eticamente universale

Qual è il legame tra cultura e territorio? Quali sono gli effetti dello sviluppo e del cambiamento sulla vita dei singoli e della comunità?

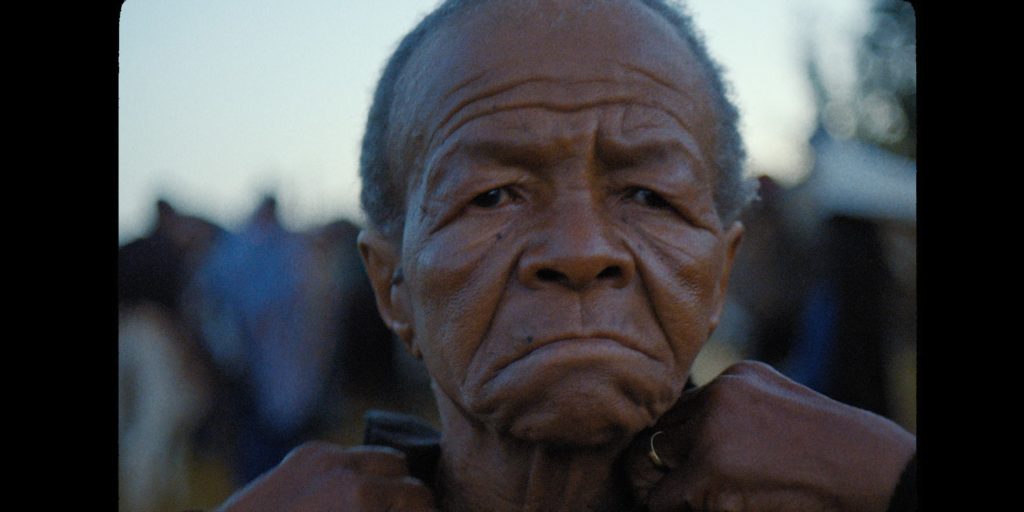

È su queste domande che si propone di riflettere This is not a Burial, It’s a Resurrection, secondo lungometraggio del regista lesothiano Lemohang Jeremiah Mosese. Il film, presentato nella sezione Biennale College, il programma veneziano di finanziamento a microbudget e promozione di artisti emergenti, è ambientato tra una manciata di capanne sperdute tra le alture del Lesotho, ex colonia britannica ed enclave territoriale del Sudafrica. Qui troviamo la vedova ottuagenaria Mantoa (una toccante Mary Twala Mlongo) intenta a fare i conti con il lutto derivante dalla improvvisa morte off-screen del figlio, ultimo membro vivente della sua famiglia. Ad aggiungersi a questa già non facile situazione personale, i piani del Ministero delle Infrastrutture del Lesotho relativi alla costruzione di una diga proprio nell’area in cui si trova il villaggio prevedono il trasferimento forzato dei suoi abitanti nella periferia cittadina. La diga provocherebbe inoltre la profanazione delle tombe degli avi conservate nell’antico cimitero dove peraltro Mantoa progetta di essere seppellita una volta defunta. Trascinati dall’imperturbabile determinazione dell’anziana, gli altri abitanti – guidati da un volubile capo villaggio – decideranno così di contrapporre una strenua resistenza al progetto, rivendicando con orgoglio il valore del loro legame con la terra in cui vivono da generazioni.

Mosese non vuole né presentare né ridurre la lotta – di Mantoa prima e dell’intero villaggio poi – a una banalizzata riproposizione di rivendicazioni reazionarie e luddiste, né vuole esprimere con trasparenza alcun giudizio di valore sulla sostenibilità e necessità dello sviluppo economico e dello sfruttamento delle risorse naturali con tutto ciò che comporta – dall’esproprio della terra all’abuso ed emarginazione delle minoranze che lì abitano, in senso ecumenico – preferendo esaminarne gli effetti sociali con un approccio quasi documentaristico. This is not a Burial, It’s a Resurrection è in primo luogo una storia di resilienza individuale – contro una vita di dolore e sofferenza e la perdita degli affetti – e collettiva – di fronte a quella che viene vissuta dai protagonisti come un’arrogante ingerenza di un progresso di matrice neoliberista eredità del periodo coloniale (così come la religione cristiana adottata in toto dalla comunità, pur con forti suggestioni animistiche) e teso unicamente al profitto: una sterile dichiarazione di superiorità nei confronti della Natura, usando le parole degli stessi protagonisti.

Quello che rende particolarmente interessante questo lavoro è proprio la riflessione sul legame tra territorio e cultura – con importanti risvolti tanatologici dati dal percorso psicologico di Mantoa – e il soffermarsi sui meccanismi della costruzione identitaria innescata dalle ingerenze del governo centrale, il tutto immerso in un’atmosfera onirica che sembra adottare i codici della tradizione orale tramite la figura di un inquietante stregone/cantastorie, narratore esterno alla vicenda. L’assunzione di una prospettiva sociologica e psicologica evita dunque al film di scadere in una qualsivoglia scontata lettura moralizzante e superficialmente ambientalista.

Il regista riesce a integrare molto bene i due piani di lettura – individuale e collettivo – contrapponendo con paradossale disinvoltura due stili di ripresa: da una parte ostinate (e a tratti esasperanti) inquadrature fisse e cromaticamente sature – soprattutto nella prima parte, quando Mantoa si ritrova ad elaborare il lutto e a riflettere sul suo inevitabile desiderio di morte – e dall’altra campi lunghi volti a documentare con attitudine più prettamente etnografica le pratiche sociali tradizionali che i membri del villaggio si trovano a riscoprire progressivamente. Un elemento fra tutti il canto corale, presentato inizialmente in funzione della preghiera cristiana per poi recuperare la sua forma laica libera e liberatoria.

La stessa spinta che porta Mantoa a passare da anziana luttuosa e desiderosa di morte a catalizzatrice della ricostruzione di un sentimento di appartenenza e identità non proviene tanto da una riflessione ideologica e idealistica quanto da una risposta viscerale al pericolo di perdere le fondamenta della costruzione sociale, senza la quale l’identità – la Storia personale e comunitaria – perde di significato e scopo. È dunque il pensiero sull’aldilà, sul valore rituale della sepoltura tradizionale e del ricordo degli avi, e la necessità di porsi in continuità con esso, a spingere Mantoa ad invocare la comunità a raccolta con il suo lamento funebre decontestualizzato – atto fondativo della resistenza – e ad opporsi con tutte le sue forze alla costruzione della diga. Quando sembrerà infine tutto perduto e Mantoa definitivamente arresa e sconfitta, avverrà l’attesa rinascita – tanto di Mantoa donna quanto del villaggio tutto – tramite un gesto estremo e mitopoietico.