cult

CULT

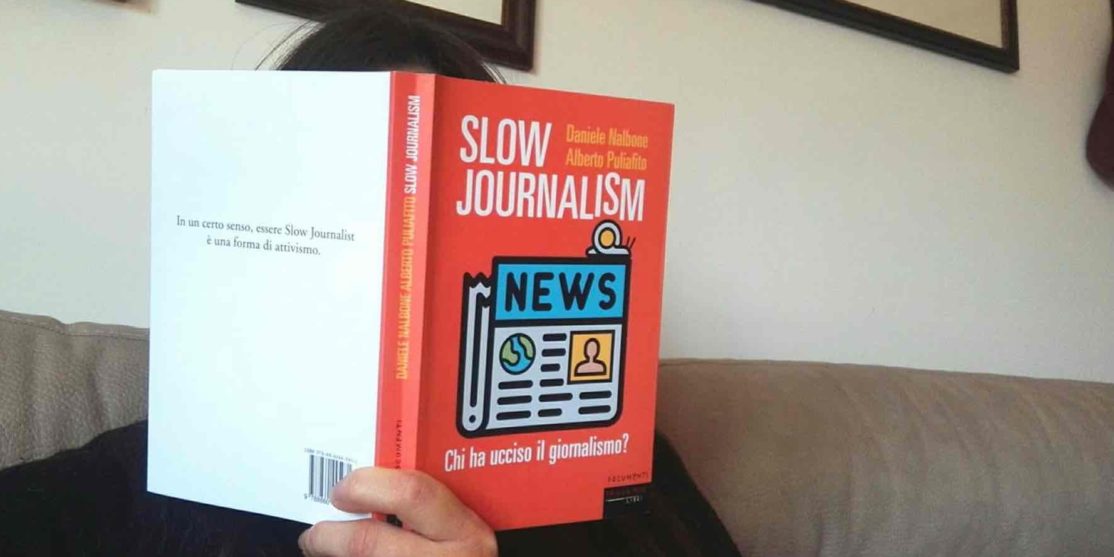

Slow Journalism, fare giornalismo cambiando ritmo

«In un certo senso, essere Slow Journalist, è una forma di attivismo». Sul nuovo libro di Daniele Nalbone e Alberto Puliafito (Fandango 2019), che sarà presentato martedì 23 aprile alle ore 19 alla libreria caffè Tomo (San Lorenzo, Roma)

Il giornalismo è stato ucciso o si è trattato solo di un tentato omicidio? Daniele Nalbone e Alberto Puliafito hanno evitato di cercare la risposta dentro le redazioni che seguono il trend prevalente nel mondo dell’informazione, basato sul circuito economico degli introiti pubblicitari e con una produzione editoriale finalizzata alla massimizzazione di visite e click. I due autori, piuttosto, hanno concentrato l’attenzione su esperienze strutturate intorno a modelli completamente diversi di fare giornalismo. Questi progetti, di natura varia ma con delle caratteristiche comuni, sono accomunati sotto la categoria di slow journalism.

Slow in inglese significa lento, ma stavolta il senso eccede la traduzione letterale. Si riferisce infatti a un tipo di giornalismo che rifiuta la rincorsa spasmodica delle breaking news e le continue gare di velocità nella scrittura dei pezzi, ma si distingue da quello mainstream anche per altri aspetti importanti: la qualità delle informazioni trasmesse; la rigorosità del loro processo di produzione e verifica; l’utilizzo dei contenuti per costruire comunità; la capacità di ritagliarsi una collocazione originale nel panorama complessivo dell’infosfera.

Se ai tempi di social network e smartphone, del crollo delle vendite di giornali e riviste cartacee, della precarizzazione feroce del lavoro dentro e fuori le redazioni esiste ancora una possibilità di fare un giornalismo che non sia la continua ripetizione di dispacci d’agenzia e riscrittura dei pezzi trovati in rete questa passa per lo slow journalism. Oltre a dirlo, gli autori lo dimostrano raccontando alcune esperienze più o meno piccole ma di grande successo: The Correspondent, Valigia Blu, Delayed Gratification, Zetland, Uppa e tanti altri.

Progetti editoriali diversi – cartacei o online, con contenuti e target variegati, a pagamento o gratuiti – ma basati su presupposti simili. Che sono anche quelli che sostanziano l’idea di Slow Journalism. Due su tutti: hanno come nemico l’istantismo e mettono al centro contenuti e persone.

Per «istantismo» si intende «il commento istantaneo di un evento o di un fatto – vero o falso –, che viene elaborato, prodotto, reso pubblico in un brevissimo lasso di tempo rispetto all’accadimento, spesso spacciato per analisi». L’istantismo è la base della maggior parte, o comunque di un’enorme parte, dei progetti editoriali online nati dentro il nuovo processo di reperimento, produzione e distribuzione delle notizie generato prima da internet, e poi dai social network e dai dispositivi che permettono di essere sempre connessi. Progetti tendenzialmente effimeri, che si ripetono uguali a se stessi e sono costretti a giocarsi la capacità di sopravvivere sul terreno della rapidità della diffusione della notizia, della scandalosità dei titoli utilizzati, del numero di articoli pubblicati.

Sezionando il cuore dei progetti di slow journalism, invece, non viene fuori la ricerca sfrenata di click. La loro base economica non è costituita dall’advertising, ma da un insieme di attività online e offline in cui ciò che conta di più è il rapporto con la propria comunità di riferimento, con il proprio pubblico (su tutte: donazioni continuative o attraverso campagne di crowdfunding cicliche). Si tratta di un cambio di prospettiva radicale. I contenuti qui non servono soltanto ad attirare utenti. I titoli non hanno lo scopo di far schiacciare sul link con il tasto del mouse. I materiali prodotti non si misurano sul numero di visite. Non sono usa e getta.

Al contrario, parole, informazioni e concetti sono organizzati e messi in fila per durare. Sono ragionati all’interno di un contesto che è mediale ma anche politico. Servono a produrre degli effetti nel mondo. Rispondono a esigenze e desideri. Sono selezionati con attenzione e verificati, prima di essere dati in pasto all’infosfera. Perché in questa visione quell’infosfera non è popolata di numeri, propaggini matematiche dell’algoritmo identificate da Google Analytics e tradotte in moneta da Google Ads. Da qui, l’infosfera appare popolata di persone.

Una bella citazione contenuta nel libro è quella di Mario Tedeschini Lalli, giornalista e docente di giornalismo, responsabile innovazione e sviluppo del gruppo L’Espresso per diversi anni. Lalli dice che i media non vendono o producono contenuti, ma soprattutto relazioni. Lo slow journalism, in effetti, li intende come vere e proprie officine di relazioni sociali, che trascendono le pagine online e quelle cartacee, in cui le notizie rispondono anche a obiettivi extraeconomici e si collocano non in un infospazio neutro o vuoto, ma dentro ai conflitti che innervano le società.

Da simili considerazioni bisognerebbe partire per affrontare la crisi del giornalismo. «Un approccio che potrebbe essere guidato da qualche capofila mainstream ma che, invece, trova, almeno per il momento, la propria naturale sede di sviluppo in realtà piccole, che si comportano come vere e proprie start up giornalistiche, che hanno un approccio molto più simile a quello di una software house, che ripensano il modo in cui deve esser concepito l’intero prodotto giornalistico» scrivono gli autori nel capitoletto dedicato alla «rianimazione del giornalismo».

Del resto, la possibilità di un simile ripensamento complessivo si inserisce nella perdita del monopolio sulla «verità» che fino a pochi anni fa era saldamente nelle mani di pochissimi gruppi editoriali mainstream. La fine di quel monopolio non è di per sé una cattiva notizia. Certamente apre la strada a una possibilità diffusa e dislocata di produrre e far circolare rapidamente le cosiddette fake news (su cui gli autori hanno cose interessati da dire), alla proliferazione di contenuti di cui nessun soggetto si assume la responsabilità o alla moltiplicazione di materiali banali dietro cui non esiste alcun lavoro sul campo o approfondimento di sorta. Allo stesso tempo, però, la fine del monopolio genera anche un campo nuovo di possibilità di esistenza ed efficacia di progetti disposti a provare a giocare su un altro terreno, che è insieme economico ed editoriale.

Anche perché, diciamo la verità, i «bei tempi andati» in cui la deontologia giornalistica o l’autorità delle grandi testate avrebbero di per sé garantito gli anticorpi contro le successive degenerazioni portate da internet non sono mai esistiti.