approfondimenti

CULT

Rompere gli schemi: la cura psichedelica alla depressione

Il saggio, tratto dal volume La Scommessa psichedelica (Quodlibet 2020), indaga sulle potenzialità delle sostanze allucinogene nella cura ai disturbi psichiatrici.

«Non ci sono semplicemente parole per descrivere l’esperienza ma posso dire che la mia abituale auto-narrazione negativa è svanita completamente. È stata rimpiazzata da un senso di bellissimo caos, un paesaggio di inimmaginabili colori e bellezza. Ho iniziato a vedere che tutte le mie preoccupazioni di ogni giorno non erano rilevanti, erano il risultato di una spirale negativa. Ho anche sentito che stavo imparando senza che nessuno mi insegnasse, che la mia capacità intuitiva era stata alimentata».

Quando ho letto queste affermazioni sullo schermo del mio computer in una domenica d’inverno mi si è accesa una luce dentro. Stavo guardando il Ted Talk tenuto nel marzo del 2016 a Warwick dal dottor Robin Carhart-Harris, un giovane ricercatore inglese che prima ha rivoluzionato gli studi neurologici sulle sostanze psichedeliche e poi ha aperto una strada promettente nel loro utilizzo per curare il male oscuro del nostro secolo: la depressione.

Carhart-Harris con il suo volto pulito, gli occhi chiari e l’aspetto di un ragazzo cresciuto da poco, stava riportando l’esperienza di un trip ma il suo racconto non avrebbe potuto essere più lontano dagli stereotipi sullo sballo che per decenni sono stati la narrazione dominante su questi temi.

Questa era la testimonianza di un signore di cinquantadue anni che da quando ne ha venti soffre di disturbo depressivo maggiore, un uomo che ha passato praticamente tutta la sua vita adulta provando diversi tipi di cure senza trarne un beneficio duraturo. E ora, dopo solo due dosi di psilocibina dichiara di sentirsi «più fiducioso e calmo», un «sopravvissuto» a cui è stata data «una seconda chance».

Il signore è il paziente numero 7 della sperimentazione effettuata nel 2015 dai ricercatori dell’Imperial College di Londra guidati da Carhart-Harris, che ha somministrato il principio attivo dei funghi magici a dodici persone – sei uomini e sei donne – affette in media da 18 anni da depressione resistente, vale a dire quella contro cui hanno fallito due antidepressivi di classe diversa, assunti per il periodo di tempo e il dosaggio indicato dai medici.

Un problema che oggi riguarda circa il 25% degli oltre 322 milioni di depressi che ci sono in tutto il globo, una cifra pari quasi all’intera popolazione degli Stati Uniti, di cui 3 milioni sono solo in Italia. Secondo l’ultimo rapporto del 2017 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la depressione non soltanto è la prima causa di disabilità al mondo, oltretutto aumentata del 18,4% tra il 2005 e il 2015, ma si dimostra anche un’emergenza a cui, malgrado tutti i progressi compiuti, la medicina non sa ancora rispondere adeguatamente.

Un paziente su quattro infatti non guarisce né si stabilizza e il disturbo depressivo rimane la causa principale delle morti per suicidio, che sono circa 800mila all’anno.

Le ricerche di Carhart-Harris con la psilocibina sono così importanti perché hanno dato risultati significativi proprio su persone su cui nient’altro aveva funzionato. Le sperimentazioni si sono concentrate su questa sostanza anche perché i magic mushrooms, i funghi che contengono la psilocibina, non si portano dietro lo stigma culturale dell’LSD e sono più socialmente accettabili: addirittura in Inghilterra, grazie a un vuoto legislativo, potevano essere venduti e acquistati legalmente fino al 2005, quando sono stati catalogati nella classe A degli stupefacenti e quindi banditi.

Nella sperimentazione del 2015 le due assunzioni guidate di psilocibina (10 mg e 25 mg[1], a sette giorni di distanza) si sono dimostrate efficaci e anche se il numero di partecipanti era limitato lo studio ha aperto la strada a tutti quelli che sarebbero venuti dopo che, come vedremo più avanti, oggi coinvolgono gruppi sempre più statisticamente rilevanti di pazienti.

Il trip è stato accompagnato da un supporto psicologico costante, prima, durante e dopo le sessioni, che si sono tenute in un ambiente allestito per l’occasione, con letti dove sdraiarsi, luce soffusa e musica. Tutti i dodici pazienti sono migliorati: i sintomi depressivi si sono attenuati per ciascuno di loro da una settimana a tre mesi di distanza e dopo questo periodo il 42% (ovvero 5 persone) era ancora in completa remissione.

Avendo vissuto io stessa a lungo sotto l’ombra della depressione sono rimasta sbalordita da un risultato così positivo, confermato anche da studi successivi e legato alle scoperte sugli effetti degli psichedelici sul cervello, messe a punto sempre all’Imperial College.

Nel 2017 il gruppo di ricerca di Carhart-Harris poi pubblica su «Scientific Reports» i risultati di un’altra sperimentazione che questa volta fotografa le conseguenze della psilocibina sul cervello depresso. La sostanza viene somministrata sempre in due dosi da 10 e 15 mg, assunte a una settimana di distanza e accompagnate da un supporto psicologico, a diciannove pazienti che soffrono di depressione resistente.

Tutti vengono sottoposti alla risonanza magnetica funzionale (fMRI) prima e dopo il trattamento: il confronto tra le immagini del cervello ottenute mostra cambiamenti nell’attività cerebrale associati alla riduzione significativa dei sintomi depressivi, che ciascun paziente sperimenta a sette giorni dall’assunzione e che per il 47% di loro persiste a cinque settimane di distanza.

Grazie a queste immagini è stato dimostrato che la psilocibina agisce in due modi. Intanto diminuisce l’afflusso sanguigno cerebrale (CBF) all’amigdala, che è coinvolta nell’elaborazione delle emozioni come la paura, la rabbia e l’ansia, rendendola così meno attiva. Ma soprattutto blocca il Default Mode Network (DMN), la rete neurale che si accende quando il cervello è a riposo ed è legata alle attività più introspettive, come accedere ai propri ricordi e riflettere sulle proprie emozioni.

Diversi studi hanno provato che le persone depresse hanno un DMN iperattivo, come assorbito in una costante ruminazione che conduce a una spirale di pensieri negativi e ripetitivi a cui è impossibile sfuggire.

La psilocibina inibendo il DMN consente quindi di liberarsi temporaneamente dal giogo di una mente ossessiva e ripiegata su se stessa: chi ha preso parte alla sperimentazione racconta di essersi sentito come un computer inceppato che è stato riavviato e può funzionare di nuovo.

«Diversi nostri pazienti hanno detto di aver provato una sensazione di “reset” dopo il trattamento e spesso hanno usato analogie informatiche per descriverla – spiega lo stesso Carhart-Harris – ad esempio uno ha detto che si sentiva come se il suo cervello fosse stato deframmentato, come un hard disk del computer, e un altro si sentiva riavviato. La psilocibina sembra offrire a queste persone il calcio d’avvio di cui hanno bisogno per “per rompere lo stato depressivo e i risultati di imaging che abbiamo ottenuto supportano questa analogia di “reset” del sistema».

Il DMN è anche coinvolto nell’elaborazione del sé autobiografico, ovvero l’auto-narrazione che facciamo sulla nostra vita, i pensieri legati all’identità e al proprio ruolo: in altre parole l’ego. Le sostanze psichedeliche sembrano in grado di far deragliare l’ego dai suoi binari abituali, di frantumare i vecchi schemi che nel caso di disturbi come la depressione tengono la coscienza prigioniera di se stessa.

È questa la teoria del cervello entropico messa a punto dai pionieri dell’Imperial College, guidati non solo da Carhart-Harris ma anche dal neuropsicofarmacologo David Nutt, che studia le sostanze psicoattive da decenni e si batte per la libertà di ricerca. Il loro team, finanziato dalla Beckley Foundation della contessa inglese Amanda Feilding, è stato il primo ad aver dimostrato scientificamente cosa succede nel cervello quando viene assunto LSD.

Sembra incredibile ma ci sono voluti 72 anni da quel 16 aprile del 1943, quando il chimico svizzero Albert Hofmann scoprì accidentalmente che la dietilamide dell’acido lisergico, la sostanza che aveva sintetizzato nel 1938, aveva degli effetti psicoattivi prima che qualcuno riuscisse a spiegare come funzionasse.

Nel 2015 infatti Carhart-Harris somministra 75 μg di LSD[2] a venti volontari sani, seguiti il giorno successivo da un placebo, e poi studia cosa accade a livello cerebrale, misurando il flusso di sangue e le connessioni neurali utilizzando due tecniche di imaging cerebrale, ovvero la magnetoencefalografia (MEG) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI), e confrontando le immagini con il racconto dell’esperienza riportato dai partecipanti all’esperimento.

I risultati sono sorprendenti, tanto che David Nutt parla «di una scoperta epocale nel campo delle neuroscienze, un passo avanti che corrisponde a quella che è stata, per la fisica, la scoperta del Bosone di Higgs».

Il cervello sotto acido lisergico appare più unificato perché i neuroni della corteccia visiva diventano in grado di comunicare con diverse aree, dando il via a un’esplosione di connessioni neurali inedite. Questo spiega le vivide e complicate allucinazioni che si esperiscono e anche le sinestesie.

Inoltre è stato dimostrato che sia l’LSD che la psilocibina si legano con i recettori della serotonina 5HT2A, in particolare quelli situati nella zona del DMN, la rete di cui parlavamo prima che è come il direttore d’orchestra del cervello, il centro di comando che ha anche il compito di filtrare gli stimoli di cui tenere conto.

Gli psichedelici quindi legandosi ai recettori serotoninergici – ovvero sostituendosi alla serotonina – aboliscono l’inibizione del sistema. Il risultato è appunto il cervello entropico, come l’hanno chiamato Nutt e Carhart-Harris, una mente dove domina il caos.

Un fenomeno che coincide con la cosiddetta ego dissolution, la sensazione riportata dai volontari dell’Imperial College (e da molti psiconauti prima di loro) che consiste nella disintegrazione della coscienza di sé, accompagnata da un sentimento di congiunzione profonda con gli altri e con l’universo.

Un processo potenzialmente terapeutico, perché spezza i circoli viziosi della mente, compresi quelli depressivi, e abbassando le barriere dell’ego consente al paziente di aprirsi a una nuova narrazione di sé stesso che sia più funzionale, di accettare la possibilità di trasformazione che è in fondo l’obiettivo della psicoterapia.

Ma non solo. Il cervello entropico riporta a galla anche le emozioni e i ricordi negativi e consente di affrontarli apertamente, ancora una volta proprio come dovrebbe accadere in psicoterapia.

Come riportano Adriana D’Arienzo e Giorgio Samorini in Terapie psichedeliche, diversi partecipanti allo studio dell’Imperial College hanno rivelato di aver affrontato i loro traumi durante il trip. «Ho rivisto mio padre abusare di me ma questa volta invece di spingere l’immagine da un lato ed evitare la situazione, l’ho guardato negli occhi e ho attraversato il disagio e la paura», racconta un paziente, mentre un altro riassume così la sua esperienza: «Con la rivelazione e la manifestazione dei miei demoni, guardando le mie paure direttamente negli occhi, sono entrato in uno stato in cui ero completamente sereno, in pace, completamente euforico, la sensazione più rilassata e soddisfatta che abbia mai provato».

Le ricerche di Carhart-Harris hanno mostrato anche che l’LSD aumenta la suggestionabilità di chi lo assume, un aspetto che lo candida a potenziale coadiuvante della psicoterapia: renderebbe il paziente più aperto ad accogliere i suggerimenti del terapeuta.

Un altro fattore che potrebbe contribuire all’effetto antidepressivo di LSD e psilocibina è la loro potente azione antinfiammatoria, dimostrata grazie agli studi sugli animali del farmacologo Charles Nichols dell’Università della Louisiana. Una delle teorie più accreditate sull’eziologia della depressione infatti ne individua la causa proprio in un processo infiammatorio cronico del sistema nervoso.

Ma in che modo l’LSD riesce a legarsi ai recettori 5HT2A così fortemente da riuscire ad estromettere la serotonina e come mai il suo effetto dura così a lungo, fino anche a dodici ore? La risposta arriva nel 2016 quando Bryan Roth, farmacologo dell’Università del North Carolina di Chapel Hill, riesce a fotografare l’LSD agganciato al recettore serotoninergico.

Anche in questo caso il risultato è sorprendente e molto diverso da quello previsto. L’acido lisergico quando si attacca al recettore viene ricoperto da un lembo, che forma come una tasca dove la sostanza rimane intrappolata anche per giorni, continuando così ad essere attiva.

Questo potrebbe spiegare anche la presunta efficacia del microdosing – cioè l’assunzione di piccole dosi di psichedelici (tra 1 e i 10 μg al giorno per l’LSD) per un lungo periodo di tempo – nel contrastare la depressione. Una pratica che però fino ad oggi non è stata oggetto di sperimentazioni scientifiche ma solo di studi aneddotici che hanno analizzato le esperienze individuali dei microdosers.

Come quello effettuato nel 2017 da un team di ricercatori dell’Università di Toronto che hanno intervistato 278 persone: il 26,6% ha notato dopo il microdosing un miglioramento dell’umore, compresa la riduzione dei sintomi depressivi. O ancora le ricerche di James Fadiman, psicologo e pioniere degli studi psichedelici (è stato un allievo di Timothy Leary), che sostiene che il microdosaggio di LSD apporta benefici anche antidepressivi.

Per diffondere il suo metodo nel 2011 Fadiman ha pubblicato il libro The Psychedelic Explorer’s Guide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys, una vera guida al microdosing, secondo cui l’acido lisergico andrebbe assunto ogni quattro giorni per un mese. Fadiman ha invitato i partecipanti a inviargli le loro esperienze, prendendo nota in particolare dei cambiamenti dell’umore vissuti, e nel 2015 ha reso noti i risultati raccolti con il suo sondaggio.

Analizzando i diari di viaggio delle quasi cinquecento persone che gli hanno scritto, ancora una volta emerge un generale miglioramento dell’umore e una riduzione notevole della depressione, oltre all’assenza di gravi effetti collaterali.

Risultati interessanti che però non sono mai stati avvalorati da nessuno studio clinico, fondamentale anche per misurare l’incidenza dell’effetto placebo, che si è dimostrato elevato nel caso delle cure per la depressione.

Gli SSRI ad esempio (gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, come il Prozac) oggi non sono efficaci come quando vennero introdotti sul mercato negli anni ’80, il che probabilmente è dovuto alla capacità che ha ogni nuova medicina appena entra in commercio di attivare un’aspettativa più alta di guarigione in chi la assume, la quale poi va a spegnersi nel corso del tempo.

Nel 2008 il dottor Irving Kirsch, psicologo e docente presso la Harvard Medical School, ha pubblicato uno studio che ha fatto scalpore, dove dimostra la scarsa efficacia degli SSRI rispetto all’effetto placebo.

Kirsch ha avuto accesso agli studi inviati alla FDA (Food and Drug Administration), l’ente degli Stati Uniti che controlla i farmaci, dalle case farmaceutiche per ottenere l’approvazione sugli antidepressivi da mettere in commercio: dall’analisi dei dati è emerso che l’85% degli effetti di questi medicinali sono dovuti all’autosuggestione.

Ma le ricerche sulle proprietà antidepressive degli psichedelici non si sono limitate a LSD e psilocibina. Negli ultimi anni gli studi in Brasile si sono concentrati sul più importante dei principi attivi dell’ayahuasca. L’infuso a base di piante amazzoniche contiene infatti la dimetiltriptammina o DMT, una sostanza psicoattiva che secondo le ricerche dello psichiatra statunitense Rick Strassman potrebbe essere un prodotto endogeno del corpo umano e di altri animali.

Strassmann, che negli anni ’90 ha sperimentato la DMT su volontari sani all’Università del New Mexico, ha ipotizzato che la ghiandola pineale possa produrre quella che lui chiama la «molecola dello spirito» in condizioni particolari, come quando sogniamo o viviamo esperienze di premorte.

Un’ipotesi supportata dagli studi del ricercatore dell’Università della Louisiana Steven Barker, che ha individuato la DMT nella ghiandola pineale dei roditori. La sostanza si è mostrata promettente contro la depressione resistente in due recenti trial condotti appunto in Brasile.

Nel 2016 è stata pubblicata una ricerca su 17 pazienti con disturbo depressivo maggiore a cui è stata somministrata una dose di ayahuasca, ottenendo una significativa riduzione della gravità della loro condizione che si è mantenuta stabile per 21 giorni. Lo studio però aveva un limite: non controllava l’effetto placebo.

Nel 2018 un gruppo di scienziati dell’Hospital Universitario Onofre Lopes di Natal ha guidato una sperimentazione che ha colmato il gap di quella precedente, perché ha previsto un gruppo di controllo a cui è stato dato un placebo. Si tratta quindi della prima ricerca controllata randomizzata sull’effetto dell’ayahuasca sulla depressione resistente, che ha coinvolto 29 persone e ha registrato un effetto antidepressivo per il 64% di loro.

Peccato che i risultati siano stati monitorati solo fino a sette giorni di distanza, dopo di che i pazienti sono tornati alla loro terapia farmacologica precedente. Anche la ketamina ha dimostrato proprietà antidepressive, un tema su cui si concentra un altro saggio contenuto ne La scommessa psichedelica, ovvero L’antidepressivo di Donald Trump di Agnese Codignola.

L’idea di utilizzare le sostanze psichedeliche per trattare le malattie mentali non nasce certo con gli studi di questi ultimi anni, ma arriva da molto lontano: da sempre infatti l’essere umano si è servito degli psicoattivi in rituali mistici e sciamanici, la cui portata spirituale può essere paragonata a una forma di psicoterapia ante litteram.

Nell’epoca d’oro lisergica, dagli anni ’50 agli anni ’70, diversi studiosi avevano sperimentato l’LSD per curare svariati disturbi, compresa la depressione, ma il loro lavoro non fu considerato attendibile, perché non rispettava gli standard scientifici attuali.

Le ricerche di cui abbiamo parlato finora sono fondamentali proprio per il rigore con cui sono state condotte: per la prima volta hanno posto solide basi scientifiche su cui costruire una medicina psichedelica che possa diffondersi davvero, perché più corazzata contro gli attacchi del passato.

Il vento è cambiato sul serio, tanto che nell’aprile del 2019 all’Imperial College è stata aperta la prima struttura specificatamente dedicata a investigare il potenziale terapeutico degli psichedelici e integrata all’interno di una istituzione accademica. Il Centre for Psychedelic Research, guidato da Carhart-Harris e finanziato con tre milioni di sterline da cinque donatori privati, si concentrerà in particolare nella cura del disturbo depressivo maggiore.

Attualmente è in corso una sperimentazione che coinvolge 60 persone affette da depressione resistente: riceveranno la psilocibina durante una sessione di terapia con uno psicologo e poi saranno sottoposte alla risonanza magnetica per immagini, così da fotografare i cambiamenti avvenuti nel loro cervello.

Carhart-Harris, in un’intervista rilasciata nel giugno del 2019 al quotidiano “The Independent”, sostiene che in futuro la cura psichedelica potrebbe soppiantare gli antidepressivi, un mercato globale che secondo i dati raccolti da Allied Market Research nel 2016 valeva oltre 13 miliardi di dollari e nel 2023 arriverà a toccare i 15,9 miliardi.

Gli antidepressivi più utilizzati come gli SSRI oltre ad avere effetti collaterali importanti tra cui cefalea, disfunzioni sessuali e sintomi gastrointestinali, impiegano settimane prima di essere efficaci e soprattutto agiscono in maniera completamente diversa dalla psilocibina, perché vanno a spegnere le emozioni, sia quelle negative che quelle positive.

Gli psichedelici invece, assunti con il supporto di un terapeuta, come abbiamo visto permettono al paziente di affrontare le proprie paure, i traumi e i ricordi più oscuri. Come spiega Carhart-Harris «noi non lo chiamiamo “bad trip” ma esperienza psicologica impegnativa (challenging psychological experience) e siamo onesti con le persone dicendo loro che può essere infernale, ma siamo preparati perché questo modello di trattamento richiede letteralmente di affrontare i propri demoni».

Nell’autunno del 2019 anche negli Stati Uniti è stato inaugurato un grande centro dedicato alla medicina psichedelica. Il Center for Psychedelics and Consciousness Research, fondato grazie a 17 milioni di dollari donati da privati, è nato dall’esperienza della Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora, che nel 2000 è stato il primo istituto negli USA ad ottenere il via libera per ricominciare la ricerca sugli psichedelici.

Da allora i ricercatori guidati dal neurologo Roland Griffiths (che dirigerà la nuova struttura) hanno dimostrato l’effetto terapeutico della psilocibina nel combattere la dipendenza da tabacco, l’alcolismo, la depressione nei malati terminali di cancro e anche il disturbo depressivo maggiore.

Il giornalista Benedict Carey, in un articolo sul “New York Times” ha raccolto la testimonianza di Rachael Petersen, ventinovenne con una lunga storia depressiva alle spalle risalente all’infanzia, che ha preso parte a una sperimentazione alla Johns Hopkins.

Rachael descrive così il suo stato d’animo nel momento in cui ha deciso di partecipare al trial: «Mi sentivo come se il mondo mi avesse abbandonato, come se avessi perso il diritto di vivere su questo pianeta. Era come se i miei pensieri fossero bloccati, mi sentivo isolata».

Come nelle ricerche condotte all’Imperial College, anche qui l’assunzione della sostanza avviene in un ambiente confortevole, con una mascherina sugli occhi, una musica nelle orecchie e la presenza costante di uno psicoterapeuta, che fornisce guida e supporto nel caso in cui l’esperienza diventi difficile.

Rachael sperimenta «un certo tipo di unità, di amore vibrante, il senso di non essere più sola, che c’è qualcosa che mi sta stringendo che è più grande del mio dolore. Mi sono sentita accolta di nuovo nel mondo». Quando il trip poi diventa più complicato il terapista non la lascia sola, le stringe la mano e la incoraggia ad accogliere tutte le emozioni che possono arrivare.

Alla fine l’esperienza si rivela cruciale per lei: dopo aver partecipato alla sperimentazione riorganizza tutta la sua vita e anche se in seguito ha una ricaduta e continua a prendere gli antidepressivi, pensa che sia «la cosa più efficace che ho fatto per gestire la mia salute mentale e avevo provato praticamente tutto».

Mentre i trial aprono scenari promettenti e la ricerca va avanti, soprattutto grazie alle donazioni private, il futuro della medicina psichedelica è una partita ancora tutta da giocare.

L’industria farmaceutica infatti potrebbe non avere interesse a produrre un farmaco a base di sostanze su cui nessuno può vantare una proprietà intellettuale come la psilocibina – che è un prodotto naturale – o l’LSD, il cui brevetto è scaduto ormai da molto tempo, a maggior ragione se venissero messi a punto dei protocolli di cura che prevedono una serie limitata di assunzioni o addirittura una sola nel corso di una vita.

Eppure c’è già chi sta investendo nello sviluppo di queste terapie. L’imprenditore americano George Goldsmith e sua moglie, la dottoressa russa Ekaterina Malievskaia, hanno fondato nel 2016 Compass Pathways, una compagnia farmaceutica con sede a Londra, proprio per mettere a punto una versione di sintesi della psilocibina e testarla nel trattamento della depressione.

È nata così la molecola COMP360 che è stata brevettata e sperimentata in un primo studio controllato con placebo alla King’s College di Londra su 89 volontari sani, i cui risultati sono stati resi noti a dicembre 2019. Per adesso il test non si è concentrato sul disturbo depressivo ma solo sul dimostrare che l’assunzione di psilocibina, e in particolare quella sintetizzata dalla Compass, è sicura, viene tollerata dall’organismo e non comporta effetti negativi.

È solo il primo passo perché nell’agosto del 2018 la Compass ha ricevuto l’autorizzazione della FDA per testare la psilocibina sulla depressione resistente e l’azienda sta organizzando uno studio di fase due che coinvolgerà oltre 200 pazienti in Europa e negli USA, i cui risultati sono previsti nel 2021.

«Il nostro obiettivo è quello di sviluppare una terapia con psilocibina: la preparazione, il supporto per il dosaggio effettivo e il follow-up» ha spiegato in un’intervista Goldsmith. Michael Pollan in Come cambiare la tua mente aggiunge che l’imprenditore ha intenzione di aprire una rete di centri di trattamento con le sostanze psichedeliche dove curare diverse malattie mentali, non solo quindi la depressione.

Se il rischio da scongiurare è quello che queste terapie diventino appannaggio solo di chi se lo può permettere economicamente, è evidente però che un sistema di business va sviluppato per sperare che il potenziale terapeutico delle sostanze psicoattive si diffonda e non resti relegato ai laboratori o al fai da te.

Come ho già accennato mi sono avvicinata a questo argomento per interesse personale: ho avuto il primo episodio depressivo quando frequentavo l’università, e ne sono uscita con le mie forze, poi a trentadue anni lutti e malattie familiari hanno scatenato una depressione reattiva che è durata più di tre anni.

Sono guarita grazie a una lunga psicoterapia cognitivo-costruttivista ma in seguito ho avuto una ricaduta e anche se adesso sto piuttosto bene le probabilità di una recidiva futura sono elevate. L’idea di avere a disposizione un altro strumento per curarmi, che si sta dimostrando molto efficace e privo degli effetti collaterali degli psicofarmaci, mi entusiasma.

Legalizzare l’utilizzo di queste sostanze significherebbe anche poter e dover sviluppare modelli terapeutici che affianchino gli psichedelici alla psicoterapia, riprendendo le fila dei protocolli sperimentati in passato e implementandoli alla luce delle conoscenze attuali.

Gli psichedelici infatti nell’epoca in cui erano legali o autorizzati per singole sperimentazioni sono stati utilizzati anche da psichiatri e psicoterapeuti di orientamenti diversi, che li hanno impiegati sia per aiutare il paziente ad accedere a un livello più profondo della propria coscienza che per vivere un’esperienza trasformativa in grado di cambiarlo.

Due obiettivi diversi che sono alla base delle due maggiori correnti terapeutiche messe a punto in quel periodo, le cui diramazioni sono arrivate fino a oggi: la terapia psicolitica in Europa e quella psichedelica negli Stati Uniti e in Canada.

La psicolitica, chiamata così dallo psichiatra britannico Roland Sandison, prevedeva la somministrazione di dosi più basse di LSD (non maggiori di 150 μg) nel corso di più sessioni di psicoterapia dinamica, con l’obiettivo di accelerare il processo di guarigione utilizzando il potenziale della sostanza per superare i blocchi del paziente e affrontare eventuali traumi dell’infanzia.

La terapia psichedelica invece ribaltava questo paradigma, fornendo al paziente una sola dose di acido lisergico, ma molto generosa: fino a 500 μg, in modo da garantire la cosiddetta esperienza di picco, dove si perde il confine tra se stessi e il mondo, in altre parole l’ego dissolution al centro anche degli esperimenti attuali dell’Imperial College con la psilocibina.

Il trip era preceduto da un periodo di preparazione, in modo che il terapeuta potesse conoscere il paziente, la sua personalità e gli eventuali ostacoli da affrontare poi durante il viaggio. Tra i principali esponenti della terapia psichedelica si annovera lo psichiatra ceco Stanislav Grof, che abbiamo già incontrato nell’introduzione, attivo negli Stati Uniti prima alla Johns Hopkins e poi allo Spring Grove State Hospital, nel Maryland, dove sperimentò l’LSD sui malati terminali di cancro.

Grof in seguito ai suoi studi sugli stati non ordinari di coscienza – che considerava raggiungibili anche senza l’utilizzo di sostanze, ma per mezzo della respirazione olotropica, una tecnica messa a punto da lui stesso – è stato tra i fondatori della psicologia transpersonale, un tipo di orientamento che si allarga fino a comprendere le esperienze spirituali e trascendenti.

Questo bagaglio di conoscenze messe a punto in passato non è andato perduto. Oggi in tutto il mondo ci sono molti terapeuti che utilizzano clandestinamente gli psicoattivi per aiutare i loro pazienti, compresi quelli depressi: la loro esperienza, rimasta sinora per necessità nell’ombra, potrebbe fornire un materiale prezioso da cui partire per costruire un percorso di cura psichedelico.

I terapeuti che lavorano con le sostanze psicoattive ci sono anche in Italia: sono un fenomeno poco indagato e raccontato finora, impossibile da quantificare ma sicuramente presente nel nostro paese, anche se probabilmente ancora più sottotraccia che negli Stati Uniti.

Pollan infatti in Come cambiare la tua mente racconta di aver trovato facilmente nella Bay Area di San Francisco le guide con cui poter vivere l’esperienza di un trip accompagnato, tutte discendenti dalla generazione di terapeuti che si erano formati negli anni ’50 e ’60 quando la pratica era ancora legale.

Io invece quando ho iniziato a cercare qualcuno da intervistare ho scoperto subito, frequentando forum online e convegni di settore, che queste figure esistono anche in Italia ma ho avuto molta difficoltà ad entrarci in contatto.

Sicuramente perché a livello numerico non sono molti, poi per una comprensibile questione di fiducia: si tratta soprattutto di psicologi e psicoterapeuti e l’utilizzo di psichedelici con i pazienti li espone al rischio di non poter più esercitare la professione, quindi la cautela nell’avvicinare persone nuove per loro è fondamentale.

Ho continuato a cercare a lungo, perché dopo aver studiato le sperimentazioni del passato e i trial scientifici attualmente in corso sentivo che il mio viaggio non poteva dirsi completo, e quindi questo saggio concluso, finché non avessi parlato con qualcuno che aveva provato in prima persona il potenziale antidepressivo degli psichedelici.

Dopo essere entrata in contatto con alcune persone che avevano avuto un’esperienza di questo tipo ma erano restie a raccontarla, ho conosciuto prima una ragazza disponibile a condividere la sua storia da paziente e poi una guida che utilizza l’ayahuasca all’interno di un percorso psicologico.

Hanno accettato di parlare con me e che io divulgassi la loro storia purché potessero rimanere anonimi, quindi i nomi che utilizzo sono di fantasia e ho modificato tutti i dettagli che potessero renderli riconoscibili.

Martino è uno psicologo che ha studiato anche in Brasile, dove si è formato con le sostanze della medicina tradizionale amazzonica come appunto l’ayahuasca. Si mostra aperto e molto disponibile a rispondere alle mie domande ma mi chiede espressamente di non specificare i paesi in cui lavora attualmente: devo riferirmi genericamente all’Europa, per evitare che qualcuno cerchi di individuarlo.

Per descrivere il suo lavoro utilizza la parola «underground» e mi spiega che anche nel nostro continente c’è una corrente di terapeuti che, come negli Stati Uniti, ha raccolto l’eredità dei decenni precedenti: la medicina psichedelica è una fiaccola passata di mano in mano che anche nell’epoca del proibizionismo non si è mai spenta del tutto. «Io ho imparato con gli allievi dei pionieri degli anni ’60», racconta Martino, che da più di quindici anni attraverso le cerimonie dell’ayahuasca organizza gruppi di persone che si riuniscono, in media quattro volte all’anno, per assumere la sostanza sotto la sua guida.

Durante i ritiri sono previste una fase di preparazione psicologica prima della cerimonia e una di controllo successiva, è «come una terapia di gruppo, ciascuno prima comunica qual è il suo problema, su quali aspetti vuole lavorare e qual è il suo intento per la cerimonia e dopo condivide quello che ha sperimentato e imparato». Il follow-up continua nei mesi successivi perché il percorso non si esaurisce in un solo ritiro, ma a seconda delle necessità può prevedere più sessioni a distanza di mesi.

La maggioranza delle persone che si rivolge a Martino è mentalmente sana, è solo curiosa di conoscersi meglio, del resto, come spiega lui, «il fatto che gli psichedelici siano vietati nella nostra cultura è molto atipico, i lavori antropologici mostrano che storicamente più del 90% delle culture aveva un modo di sperimentare stati altri di coscienza, è qualcosa di molto profondo e naturale nell’essere umano ricercare queste esperienze».

Un terzo dei partecipanti però arriva sperando di affrancarsi da qualche malattia mentale e naturalmente tra di loro c’è anche chi soffre di depressione maggiore, un disturbo per cui Martino trova l’ayahuasca particolarmente efficace, sia a livello chimico che psicologico.

«L’ayahuasca aumenta il livello della serotonina e inoltre durante le cerimonie i partecipanti riescono a capire cosa li sta bloccando, quali sono le questioni che devono risolvere per riuscire a stare bene. Emergono i conflitti e anche le possibili soluzioni, si entra in contatto con se stessi a livello davvero profondo e questo aiuta molto nei casi di depressione».

La capacità degli psichedelici di attivare un canale di comunicazione privilegiato con il rimosso è centrale anche nella storia di Sara e nel suo lungo calvario per raggiungere la salute mentale. È spigliata, estroversa, coloratissima anche nel vestiario: è difficile immaginare che abbia sofferto di crisi depressive e ideazioni suicidarie fin da bambina e abbia raggiunto l’equilibrio attuale solo dopo un lungo percorso terapeutico.

Nella sua complicata strada verso la guarigione Sara è passata attraverso gli psicofarmaci, diversi tipi di psicoterapia e anche l’utilizzo di sostanze psichedeliche, prima da sola e poi con un supporto psicologico, che si sono dimostrate un tassello fondamentale per la sua guarigione. Nei suoi crolli depressivi Sara prova «disperazione, attacchi di pianto, desiderio di morte, la sensazione che la mia vita non ha senso».

Le viene inizialmente diagnosticata la ciclotimia, un disturbo bipolare dell’umore, e per cinque anni assume il Depakin, che funziona ma le causa gravi problemi di decalcificazione ai denti e le spegne completamente la creatività, fondamentale per il suo lavoro.

Sara alla fine decide di sospendere quello che lei chiama «l’appiattimento farmacologico» e si sente di nuovo se stessa: però insieme all’inventiva tornano anche le crisi e i pensieri di suicidio, così prova a curarsi da sola prima con i funghetti e poi con il microdosing di LSD secondo il modello di Fadiman, che porta avanti per sette mesi.

«Dopo le prime tre assunzioni la depressione è sparita del tutto, non ho più avuto idee suicide, è stato un periodo di eccellenza lavorativa e creativa, ho smesso solo perché non mi faceva più effetto» racconta Sara, che sostiene di aver provato un’assuefazione non chimica ma psicologica all’acido lisergico preso in piccole dosi, perché «ormai mi ero abituata all’esperienza».

Alla fine è la combinazione di due diversi tipi di psicoterapia a guarirla. Prima quella transpersonale, con un terapeuta che, sapendo che lei assume gli psichedelici, le propone di servirsene durante le sedute.

«Abbiamo deciso di fare questo percorso insieme e così sono riuscita a far emergere vissuti che avevo rimosso e che da sola non ero mai riuscita a tirare fuori, ricordi della mia infanzia che avevo proprio dimenticato, relativi al rapporto con i miei genitori, è stata una presa di coscienza incredibile».

Dopo aver affrontato il suo vissuto, Sara approda da un comportamentista, che smonta la diagnosi di ciclotimia e le insegna come gestire la frustrazione e la disistima alla base delle sue crisi depressive.

Oggi sta bene e la sua vicenda è interessante da diversi punti di vista. Intanto è paradigmatica del fatto che quando si parla di salute mentale ogni persona è un caso a sé, non c’è una soluzione che funzioni per tutti e quindi avere nell’arsenale terapeutico una freccia in più come quella psichedelica può essere solo un arricchimento.

Il caso di Sara dimostra anche l’importanza di un supporto psicologico nell’assunzione di queste sostanze, non tanto perché siano pericolose se prese da sole ma perché sembra abbiano molto di più da offrire se accompagnate da una guida. Sara aveva già avuto trip con l’LSD e la psilocibina eppure è stato solo quando li ha assunti in un contesto di psicoterapia che è riuscita a servirsene per affrontare i traumi del suo passato.

Il terapeuta si dimostra un tassello fondamentale in tutti gli studi attuali ed è anche un argine verso una deriva farmacologica potenzialmente pericolosa.

In un futuro sempre più prossimo, infatti, una volta smontate le barriere pregiudiziali dell’opinione pubblica su queste sostanze, l’industria farmaceutica potrebbe essere allettata dalla prospettiva di immettere sul mercato un antidepressivo psichedelico (magari privato della sua capacità allucinatoria) e nell’ottica della massimizzazione del profitto dovrebbe trattarsi di un farmaco che necessita di assunzioni frequenti e autonome.

Questo sarebbe uno scenario pericoloso per la medicina psichedelica, perché ne depotenzierebbe l’efficacia: gli studi attuali hanno dimostrato la centralità di esperire l’ego dissolution per rompere davvero gli schemi depressivi e i benefici di un affiancamento terapeutico per prepararsi al trip, viverlo e in seguito elaborarlo.

Certo per questo è necessario che anche la psichiatria e la psicanalisi sviluppino paradigmi terapeutici capaci di non vedere gli stati modificati di coscienza come una patologia ma di accoglierli in quanto occasione di trasformazione e guarigione, come accade già nell’orientamento transpersonale.

David Foster Wallace descriveva la depressione come la sensazione di essere intrappolati in un edificio che va in fiamme e non avere altra scelta se non saltare dalla finestra per non farsi divorare dal fuoco. Gli psichedelici sembrano essere l’estintore con cui la comunità scientifica domerà finalmente quell’incendio ma solo se lavorerà in maniera unita ed etica, mettendo davanti a tutto il benessere dei malati.

[1] Entrambe le dosi sono in grado di procurare l’esperienza psichedelica, per la quale sono sufficienti dai 4 agli 8 mg di psilocibina.

[2] L’effetto di questa dose è un’esperienza psichedelica leggera, quindi più o meno equivalente a 8-10 mg di psilocibina.

[questo saggio fa parte del volume La scommessa psichedelica, Quodlibet 2020. Pubblicato su gentile concessione dell’editore]

Nota bibliografica

Per un inquadramento generale e storico delle sperimentazioni condotte con le sostanze psichedeliche per curare la depressione ho utilizzato: Adriana D’Arienzo, Giorgio Samorini, Terapie psichedeliche, 2 voll., Milano, Shake Edizioni, 2019; James Fadiman, The Psychedelic Explorer’s Guide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys, Rochester, Park Street Press, 2011; Michael Pollan, Come cambiare la tua mente, Milano, Adelphi, 2019; Agnese Codignola, LSD, Milano, Utet, 2018; Claudio Narajo, Viaggio di guarigione, Roma, Spazio Interiore, 2016; Albert Hofmann, LSD. Il mio bambino difficile, Milano, Feltrinelli, 2015; Rick Strassman, DMT. La molecola dello spirito, Roma, Spazio Interiore, 2019.

Sulla depressione e gli psicofarmaci rimando a: Alberto Siracusano, Risalire in superficie: conoscere e affrontare la depressione, Milano, Mondadori, 2017; Tullio Giraldi, Farmaci e psicoterapia. Infelici, tristi o depressi, Bologna, Il Mulino, 2016.

Per quanto riguarda i trial clinici condotti all’Imperial College rimando alle ricerche pubblicate su diverse riviste scientifiche: Robin Carhart-Harris, Mark Bolstridge et al., Psilocybin with Psychological Support for Treatment-resistant Depression: an Open-label Feasibility Study, «The Lancet», 3, 7, luglio 2016, pp. 619-627; Robin Carhart-Harris, Leor Roseman et al., Psilocybin for Treatment-resistant Depression: fMRI-measured Brain Mechanisms, «Scientific Report», 13 ottobre 2017; Robin Carhart-Harris, Guy M Goodwin, The Therapeutic Potential of Psychedelic Drugs: Past, Present, and Future, «Neuropsychopharmacology», 42, 2017, pp. 2105–2113; Robin Carhart-Harris, Suresh Muthukumaraswamy et al., Neural Correlates of the LSD Experience Revealed by Multimodal Neuroimaging, «PNAS», 113, 17, 26 aprile 2016.

Per gli studi sulle capacità antinfiammatorie e quindi antidepressive degli psichedelici si vedano: Thomas Flanagan, Charles Nichols, Psychedelics as anti-inflammatory agents, «International Review of Psychiatry», 30, 4, 2018, pp. 363-375; Meghan Hibicke, Alexus Landry et al., Psychedelics Improve the Mental Health of Rats, «FASEB Journal», 33, s1, 2019.

Sull’effetto placebo negli antidepressivi faccio riferimento a: Irving Kirsch, The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth, London, The Bodley Head, 2009.

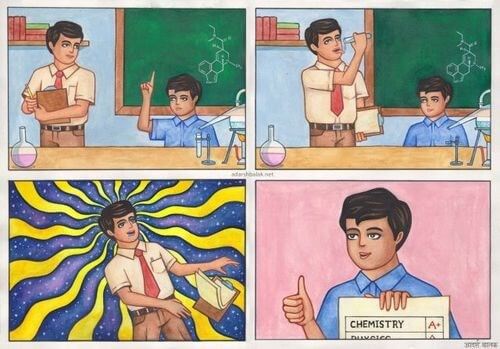

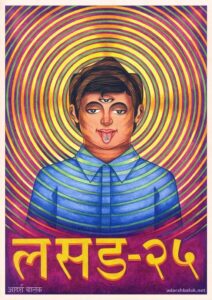

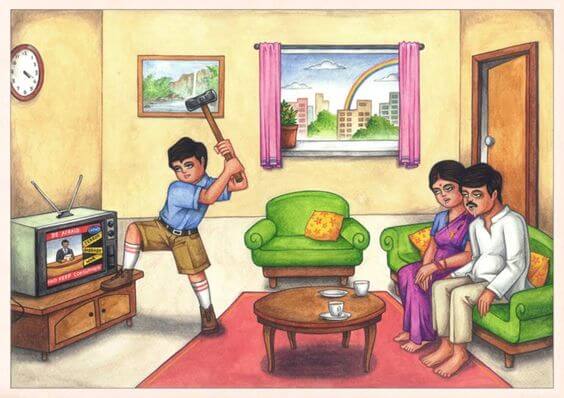

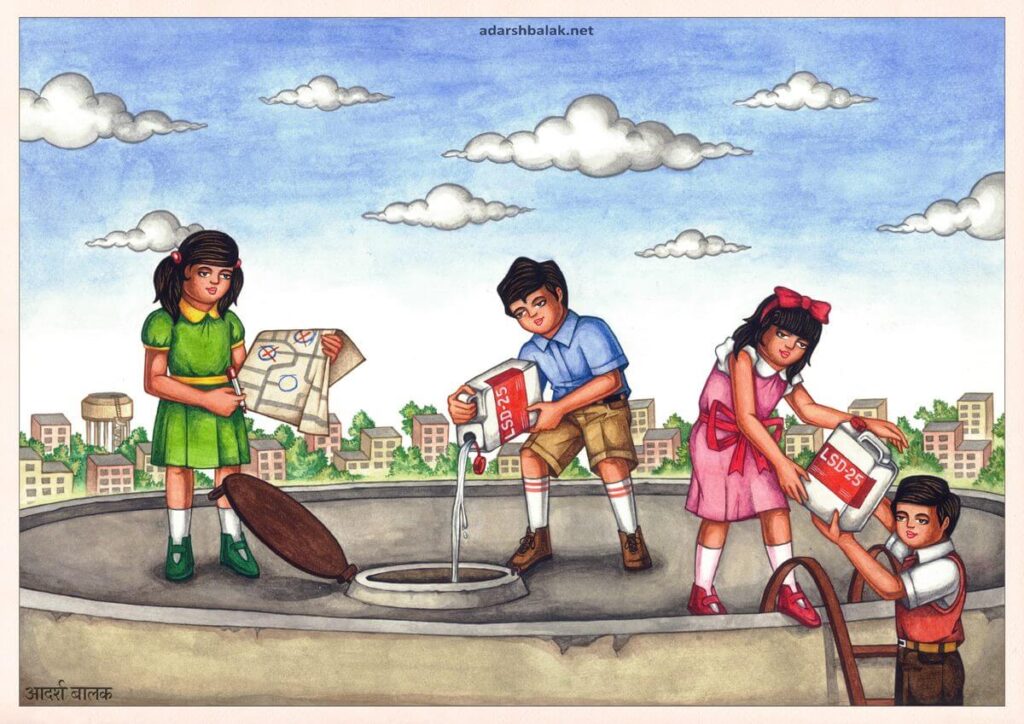

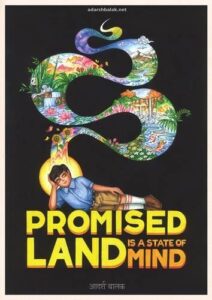

Tutte le immagini di Priyesh Trivedi dal ciclo Adarsh Balak.