cult

CULT

Le macchine-movimento di Georges Didi-Huberman

“Popoli in lacrime, popoli in armi”, è la sesta e ultima tappa della serie “L’occhio della storia” dove Georges Didi-Huberman ingaggia un confronto politico con la dimensione diffrattiva ed emotiva delle immagini. La prima che con l’avvicinamento alle immagini, le smonta e le rimonta facendo emergere il non-detto della storia; la seconda che allontanandosi da esse le desidera e le fa lottare

E voi, posteri! Concedete una lacrima alle nostre disgrazie e moriremo soddisfatti

Louis Delgrès

Il canto proibito si è propagato, e non si è più fermato

Herta Müller

Popoli in lacrime, popoli in armi. L’occhio della storia 6 di Georges Didi-Huberman, recentemente tradotto in italiano da Renato Boccali per i tipi di Mimesis, è una vera e propria sintesi alchemica e disgiuntiva – una «non-sintesi» (p. 369) – risultante dal complesso lavorio di due macchine-movimento: una diffrattiva e l’altra emotiva. Due macchine da guerra così interdipendenti che, spesso, è difficile distinguerle.

Queste due macchine-movimento sono attive lungo tutto il percorso della serie L’occhio della storia, serie che, con la movenza che caratterizza l’intera opera di Didi-Huberman, smontando il titolo di un famoso romanzo batailliano e rimontandolo insieme all’espressione l’occhio del ciclone, ci fa accedere a quella singolarità in cui la storia si arresta – in cui (si) disfa del suo incedere surrettiziamente lineare e progressivo –, per rigenerarsi grazie ai suoi vortici, ai suoi sintomi, ai suoi anacronismi, ai suoi contrattempi, alle sue reliquie, alle sue sopravvivenze, alle sue pieghe e ai suoi ripiegamenti, ai suoi ri/tagli e alle sue ri/tessiture. L’occhio della storia, insomma, non è un occhio disincarnato che tutto illumina, ma una trama materiale di sguardi in grado di percepire il non-tutto costituito da ciò che si vede e da ciò altrimenti rimarrebbe invisibile. Detto altrimenti, là dove le forze della storia si incontrano e si scontrano, annientandosi o moltiplicandosi, si realizza un arresto produttivo, una costellazione, da cui si liberano bagliori di verità, fugaci e intermittenti, che reclamano una presa di posizione, un partito preso – per usare le parole di Jean-Christophe Bailly – per potere essere colti in tutta la loro pregnanza. Presa di posizione che agisce come un sismografo capace di tradurre fosfeni e scotomi in un sapere in grado di rilanciare il posizionamento iniziale su un piano politico ancora più intenso.

Quella che Boccali presenta al pubblico italiano è l’ultima tappa (2016) di un percorso iniziato nel 2009 con il volume intitolato Quando le immagini prendono posizione. L’occhio della storia I (a cura di Francesco Agnellini, Mimesis 2018). Anche se non sono ancora disponibili nella nostra lingua le quattro tappe intermedie – che però Boccali ricostruisce con perizia nella sua introduzione –, il fil rouge (mai così rosso poiché il sangue scorre a fiumi tra le righe e le immagini di questo immenso lavoro di scavo) che percorre l’intera opera è esplicitato fin dalle prime pagine del testo d’esordio (p. 34): «Per sapere bisogna prendere posizione, il che presuppone il muoversi e l’assumere costantemente la responsabilità di un tale movimento che è un avvicinamento tanto quanto un allontanamento: avvicinamento che dubita, allontanamento che desidera». Oppure, più in breve, «si tratta di mostrare (questione di forma) per rimostrare (questione di contenuto, di lotta)» (p. 134).

Questo movimento doppio – e doppiamente chiasmatico – di avvicinamento dubitante e di allontanamento desiderante, di forma e di lotta, emerge prepotentemente da una delle prime immagini di Popoli in lacrime, popoli in armi, un’immagine che ci interpella rivoltandosi. Si tratta del corpo contratto e del volto sfigurato di una delle pazienti “isteroepilettiche” di Charcot: Céline, inchiodata al letto da una camicia di forza, che, malgrado tutto, agisce la sua rabbia, scagliando il piede destro verso l’obiettivo fotografico, il dispositivo che il biopotere sta usando per rappresentarla, per trasformare i suoi movimenti in posture fisse, per addomesticare la sua volontà in raffigurazione, per rinchiudere la (sua) vita in classificazioni e categorie.

Didi-Huberman ha sempre cercato di rendere leggibili le immagini al di fuori della cornice in cui sono state inserite dall’interpretazione storicistico-lineare (di gran lunga maggioritaria) segnata in particolar modo dal lavoro di Erwin Panofsky. Questa è la ragione per cui le immagini in Didi-Huberman sono dense: pluristratificate dai segni, dai corpi, dalle interpretazioni, dagli sguardi, dai dettagli e dalle assenze, cariche di memoria e di tracce, intrise di presagi e di im/possibilità e percorse, soprattutto nel caso della fotografia e del cinema, da chi e da ciò che, pur non essendo più, continua a rimanere finanche oltre la vita di chi ora le sta osservando. Le immagini di Didi-Huberman, insomma, fanno delirare lo spazio e il tempo, la causalità e l’agency, in quanto non solo sono infestate da turbe di spettri ma anche perché, spettralmente, si infestano vicendevolmente nel rizoma da cui prendono forma. Sono hauntologiche, direbbe Derrida.

Questo, però, è solo un volto del percorso del filosofo dell’arte francese teso a comprendere l’ontologia delle immagini, a capire che cosa sono le immagini. L’altra faccia – che per un certo tempo è rimasta in ombra – è invece quella che ha cercato, e sta cercando, di definire una politica delle immagini, di evidenziare che cosa le immagini fanno. Questo ris/volto intensamente politico dell’impresa di Didi-Huberman, pur assumendo un rilievo sempre più importante a partire da Immagini malgrado tutto (2004) fino ai più recenti Come le lucciole (2010) e Scorze (2011), è tuttavia presente fin dai suoi esordi; è proprio nel suo primo saggio, L’invenzione dell’isteria (1982), che compaiono la sofferenza e la rabbia di Céline e delle altre recluse della Salpêtrière che segnano indelebilmente le movenze di Popoli in lacrime, popoli in armi.

Se il pensiero di Didi-Huberman è bifronte e i suoi due volti stretti in un nodo indissociabile, è altrettanto vero che negli anni – e certamente con i volumi che compongono L’occhio della storia – il suo sguardo si è fatto sempre più sensibile alle immagini del dolore, si è sempre più spostato, se ci è concessa questa semplificazione, da Warburg a Benjamin (i suoi principali intercessori), fino al saggio in questione, in cui, attraverso la minuziosa analisi delle immagini che vanno a comporre La corazzata Potëmkin di Èjzenštein, appare più che mai evidente che le immagini non solo sono infestate e si infestano tra loro, ma che, sorta di virus simbiontici, possono sopravvivere e farci ri/vivere solo contagiandoci, smontandoci e rimontandoci nel momento stesso in cui, assunta la posizione giusta, le smontiamo e le rimontiamo.

Con questo equipaggiamento possiamo ora dare conto dell’affermazione secondo cui Popoli in lacrime, popoli in armi è il risultato dell’attività della macchina-movimento diffrattiva e della macchina-movimento emotiva.

Della prima abbiamo in qualche modo già detto: è la macchina che, aprendo le immagini e rimontandole – smembrandole, ricomponendole e rimembrando –, le fa interagire e intra-agire per rendere leggibile la storia, per far riemergere il non-detto e il non-visto – ciò che normalmente non ri/guarda –, al fine non di rappresentare e riflettere l’esistente, ma di problematizzarlo (con tutte le sue faglie, cesure e oscurità). Per diffrangerlo, appunto, se diffrazione è quanto si materializza a partire da un movimento che, forando (le immagini) e ostacolando (il passaggio del buon senso comune), produce spettri che portano nella sfera della considerazione chi (i senza nome, le vite infami) sarebbe destinato a scomparire nella luce accecante del conforme e del potere. Diffrazione all’ennesima potenza in Popoli in lacrime, popoli in armi, dal momento che, come detto, Didi-Huberman non dialoga solo con le immagini, con altr* interpreti e con chi legge, ma anche – e qui il ritorno di Céline è emblematico – con le se stesso, con il suo stesso discorso, le sue stesse immagini e le sue stesse interpretazioni. Questa macchina complessa è esattamente quella che Didi-Huberman ha chiamato dell’avvicinamento che dubita o della forma; macchina-movimento che – ormai dovrebbe essere chiaro – annuncia già quella dell’allontanamento che desidera e che, desiderando, lotta.

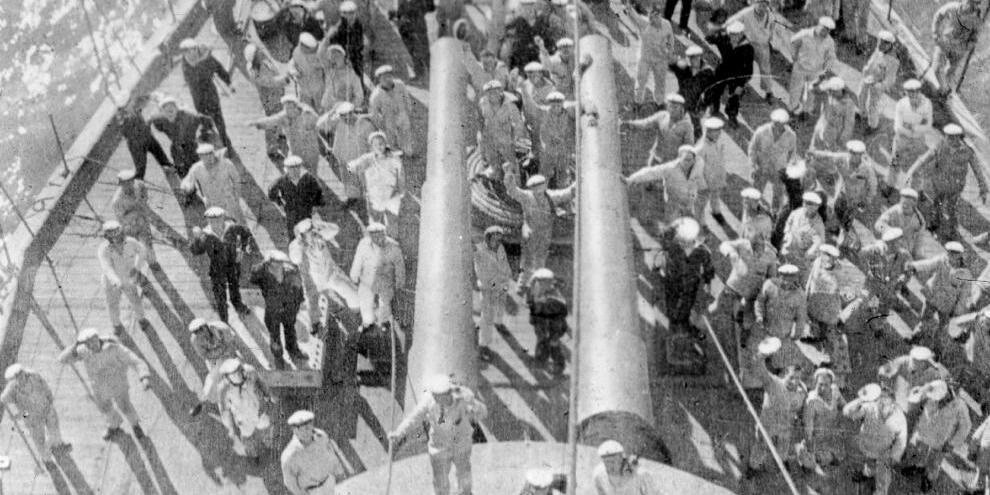

Ecco, allora, mise en abyme della diffrazione che non smette di diffrangersi, la seconda macchina da guerra, quella che costituisce il motore più potente del movimento (da intendersi in tutti i sensi del termine, dalla cinetica alla politica) di Popoli in lacrime, popoli in armi. Questa volta l’occhio della storia è messo in stato di arresto dalla rivolta dei marinai affamati della corazzata e dall’uccisione di Vakulinčuk, colui che più di altri ha incarnato il moto di ribellione. L’esposizione del suo corpo scatenerà «il pianto dei singoli» che presto «diventerà canto collettivo, poi rivendicazione politica […]. Poi collera. Infine rivolta, quindi rivoluzione» (p. 189). Non a caso in diverse lingue “lamento” e “denuncia” si dicono allo stesso modo (per esempio, “complaint” in inglese) e, come sostiene Sarah Ahmed, performare il lamento/denuncia corrisponde a mettere a nudo l’architettura e la geografia dell’oppressione sociale.

Le emozioni per Èjzenštein, e per Didi-Huberman – in questo molto vicini al pensiero di Butler sulle vite degne di essere compiante e sulla valenza politica del lutto – non sono allora qualcosa di personale, da nascondere, per vergogna, dietro le mura domestiche, in quanto considerate una forma di riemersione dell’animalità che non saremmo in grado di controllare come vorrebbero i controllori. Le emozioni, al pari delle immagini, non sono qualcosa da svalutare, non sono l’infra-politico che la politica deve superare pena la sua stessa fine. Al contrario, emozioni come il dolore e la rabbia sono fatti eminentemente politici, parte integrante e irrinunciabile di quella comune corporeità animale che ci fa passare dall’“io” al “noi”.

L’emozione è «una sorta di rivolta obliqua» (p. 60), è «scossa capace di trasmettersi dalla passione (subire uno stato di cose) all’azione (modificare lo stato di cose)» (p. 61). L’emozione, «in quanto movimento fuori di sé», è «movimento fuori dal sé» (p. 72), movimento che, come giustamente sottolinea l’autore, citando Deleuze, «non dice “io”», non fosse altro perché l’emozione sorge in una «dimensione in cui il pre-individuale (l’altro dall’interno) e il trans-individuale (l’altro dall’esterno) si toccano» (p. 75). «Non piangiamo per coloro che piangono, non serve a niente e a nessuno. Esprimiamo piuttosto il campo di possibilità, cioè le occasioni di trasformazione o di emancipazione legate a tutte queste figure in lacrime» (p. 44). Se sottratte al paternalismo e alla feticizzazione pornografica, queste figure in lacrime, esponendo tutta la loro impotenza, esprimono simultaneamente tutta la potenza del loro desiderio che, proprio perché riconoscimento di ciò che manca, non può che tradursi, dentro il doppio circolo in/finito rivolta-dolore e dolore-rivolta, in politica sensuale di trasformazione. In allontanamento che desidera e lotta.

È così che il dolore dei marinai della corazzata Potëmkin e della gente di Odessa produce un popolo – in lacrime e in armi. E qui la vicinanza con il pensiero di Laclau si fa incandescente. Come il filosofo argentino, Didi-Huberman non pensa il popolo come essenza, ma come processo. Il popolo non è già lì per essere oppresso o per essere servito; il popolo si costruisce e va costruito nelle e dalle lotte contro le élite dominanti per mezzo di catene equivalenziali di domande sociali inevase che, pur restando irriducibili, sono in grado di coagularsi attorno a un significante vuoto che, nel caso di Didi-Huberman, è l’immagine del dolore che, in quanto densamente piena, può assumere la forma “vuota” di un “universale” accomunante, un “multiversale” svuotato (dalla presenza) e ripopolato (dalle presenze) che, nella sua pienezza di sensi, è in grado di creare una comunità che non si rinchiude in/su se stessa – una comunità con/divisa (Rancière), inoperosa (Nancy), che viene (Agamben), che manca (Deleuze)… Una comunità radicalmente aperta in cui il contagio emotivo non può mai diventare fascista. Da qui, la messa in scena da parte di Èjzenštein prima e di Didi-Huberman poi di folle turbolente che non riflettono le masse fusionali reazionarie – tanto giustamente temute, tra gli altri, da Freud, Canetti e Reich –, ma che si diffrangono nella performatività dei corpi che scendono in piazza (Butler) o delle moltitudini rivoluzionarie (Hardt e Negri) che, come lucciole, continuano, ostinate, a interrompere l’oscurità del capitalismo neoliberista.

Prima di concludere, quattro movimenti ancora. Quattro movimenti che, nelle loro differenze, sono ripetizioni di quelli che abbiamo già rintracciato. Il primo è quello dell’inconscio che infesta l’io. L’inconscio – insegna Lacan – lavora grazie a metonimie e metafore. Ed è da questi movimenti che scaturisce tutta la potenza de La corazzata Potëmkin. Metonimia, innanzitutto, in quanto la rivolta dei marinai è la parte degli eventi del 1905 scelta da Èjzenštein per far rivivere il tutto della rivoluzione di quell’anno. E metafora in quanto l’opera del regista russo diventerà poi, per contagio, emblema di qualsiasi rivolta e rivoluzione, a partire dalla Rivoluzione d’Ottobre di cui è stata l’annuncio.

Il secondo movimento è quello che va dal lutto alla melanconia. Il lutto è l’espressione del dolore causato da uno specifico evento ben presente alla coscienza. La melanconia – come sosteneva Freud – è invece il sentimento pervasivo per una perdita indefinita. Quella perdita indefinita, evocata da Didi-Huberman tramite la moltiplicazione delle figure in lacrime, che avvertiamo nelle pieghe più recondite della carne per la violenza istituzionalizzata della Storia che, invisibile in quanto naturalizzata, non cessa di straziare e mettere a morte una quantità inimmaginabile di corpi umani e non umani, una quantità così indeterminata da eccedere, in una rabbia interminabile, qualsiasi forma puntuale di lutto.

Il terzo movimento è quello dei corpi desideranti. Anche se destinati alla morte per la sproporzione delle forze in campo, come accade al marinaio Vakulinčuk e alla folla di Odessa, i corpi sensuali non cessano mai di di/battersi. Anche nella zona tra-le-due-morti, quella zona che corre tra la sollevazione e la repressione, i corpi desideranti, finché potranno e per quanto potranno, non smetteranno di rivoltarsi, fosse anche solo per stringere un pugno, per gridare o per piangere. Neppure la più precaria delle vite precarie è nuda vita.

Il quarto movimento è quello della com/mozione, movimento che genera movimento, ancora e ancora. La com/mozione, come sostiene Didi-Huberman, è quel movimento che contagia lungo «linee di tatto», lungo quelle linee «per mezzo delle quali un’emozione – le lacrime di un solo volto – diventa affare di tutti» (p. 438). Le rivoluzioni, come diceva Kant con Foucault, anche se sconfitte, lasciano comunque sopravvivenze indelebili nell’esistenza di chi ne è stato testimone e di chi ne ha reso testimonianza. Oppure, con le parole di cui Didi-Huberman si serve per celebrare il regista sovietico che non è stato risparmiato dalla violenza stalinista, «anche se il suo lavoro è stato distrutto e sfigurato, le sue meravigliose immagini sono sopravvissute fino ai giorni nostri; continuano a danzare, a esprimere densità, energia, poesia, lamento e desiderio. […] La madre zingara continuerà, quindi, senza posa, a salire solennemente la scalinata di Odessa, con il figlio morto tra le braccia. Come personaggio, anche lei presto morirà. Ma il suo doppio gesto – di lamentarsi su e ribellarsi contro – le sopravvivrà in modo indefinito. […] La storia delle rivoluzioni è dunque ben lungi dall’essersi chiusa: perché a nessuno sarà mai impedito di piangere per un morto, di denunciare o chiedere giustizia. O di salire una scalinata controcorrente. Perché le immagini sanno veicolare la sopravvivenza di quei gesti» (p. 404).

Perché le lacrime sono un fluido diffrattivo ed e/motivo. Perché le lacrime sono macchine da guerra in perenne movimento. Perché, seppure fugacemente, si può anche piangere di gioia.