approfondimenti

ROMA

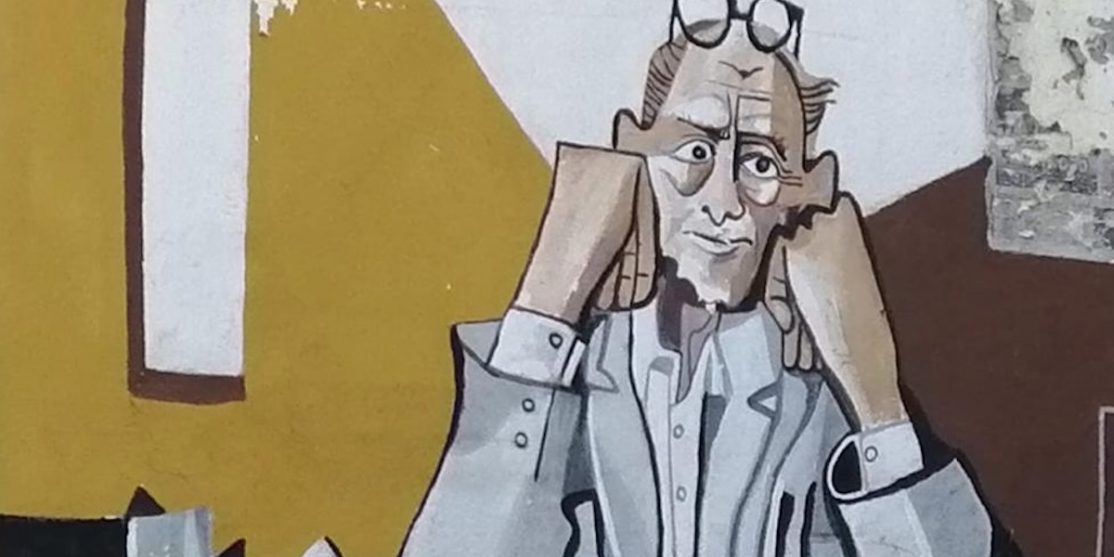

Le invenzioni di Pintor

Il 5 dicembre, alle 16.30 a Roma, alla Nuvola di Fuksas, nell’ambito di “Più libri più liberi”, il Collettivo Pintor con l’assessorato alla cultura di Roma e l’Istituzione Biblioteche propone un incontro su Luigi Pintor, a cento anni dalla nascita, per ricordare il «migliore giornalista», come disse allora Enrico Berlinguer, e sottolineare l’attualità del suo agire. Dopo il convegno di Cagliari dello scorso 20 settembre, Roma raddoppia

Un giornale è un giornale è un giornale è un giornale diceva Luigi Pintor parafrasando Gertrude Stein. Torneremo sulle ragioni di questa frase molto cara al fondatore del “manifesto”. Ora vorrei tentare di “leggere” quella forma atipica, forse eretica (secondo una diffusa convinzione) di giornale che fin dalla sua nascita ha dichiarato la propria carta di identità con la testatina “quotidiano comunista” con alcuni brevi esempi, a cominciare dai titoli.

Io non c’ero quando il manifesto quotidiano è nato, era il 28 aprile 1971. Sono arrivata sette anni dopo, alla fine del 1978 passando per altre impervie strade della comunicazione e in particolare per Radio città futura.

Dico “impervia” non perché non sia stata una esperienza importante ma perché è stata, anche quella, una strada accidentata e perfino pericolosa, come forse ricorderà qualcuno, a causa dell’assalto di un gruppuscolo dei Nar con molotov e pistole alla nostra sede di San Lorenzo. Ma questa è un’altra storia.

Dal 1978 e per un lungo periodo il mio contributo al manifesto è stato quello di lavorare agli allegati: “Antigone”, innanzitutto, la rivista voluta da Rossana Rossanda dopo il 7 aprile e il teorema Calogero, che aveva bollato come terrorismo tutto ciò che si muoveva alla sinistra del Pci. E poi “Nautilus”, in collaborazione con Psichiatria Democratica, e ancora “Fuori Luogo”, con la rimpianta Grazia Zuffa e Franco Corleone sulle dipendenze.

Non è finita, il “manifesto” ha anche dato vita a una rivista mensile e a un settimanale, “Extra”, sempre alla ricerca di luoghi della discussione e dell’approfondimento che un quotidiano, perdipiù esile (in molti sensi) non avrebbe potuto proporre.

Insomma, di allegato in allegato, arriviamo al 1994 quando il giornale decide di darsi una nuova veste grafica passando da giornale “lenzuolo” (o broadsheet come dicono quelli che ci capiscono) a tabloid. Quella profonda trasformazione non solo grafica non venne accolta inizialmente con favore dall’intero collettivo: il tabloid, sostenevano alcuni, avrebbe perso l’eleganza, la raffinatezza che gli aveva impresso uno dei più prestigiosi grafici del tempo, Giuseppe Trevisani che lo aveva disegnato nel ‘71. Il tabloid, di un altro grande grafico italiano, Piergiorgio Maoloni, evocava, dicevano alcuni, i quotidiani popolari e scandalistici inglesi tutti forma urlata e niente contenuto. Mentre il “manifesto”, fino ad allora, aveva prediletto, anche nella titolazione, uno stile discorsivo, un racconto pacato, un sommarione. Soprattutto il titolo di apertura diceva, in due, tre, perfino quattro righe, di cosa quel giorno il quotidiano aveva scritto, quali le priorità.

Il giornale lenzuolo si componeva all’inizio di sole quattro pagine ma quelle quattro pagine mostravano che il panorama delle notizie non è “dato” una volta per tutte e che si tratta sempre di scelte che corrispondono a criteri e convinzioni ben definiti.

Chi ancora crede che i giornali si limitino a riferire i fatti? Il manifesto ribaltava le sacre gerarchie dell’informazione “ufficiale” (o mainstream come dicono quelli che ci capiscono) e sceglieva di stare dalla parte di quelli che sui giornali di solito ci finivano solo se commettevano qualche reato.

Una formula, quella del “manifesto” delle origini, ripresa dal “Foglio”, quotidiano fondato da Giuliano Ferrara nel ’96, anche se il direttore non lo ha mai ammesso. Del resto, la “Settimana enigmistica” lo scrive come elemento di successo di vantare innumerevoli tentativi di imitazione. Ma bisognava essere sufficientemente sicuri di sé per fare in modo che uno con la carta di identità di Ferrara potesse riconoscere questa ovvietà e evidentemente lui non lo è stato.

Per tornare al 1994, il “manifesto” diventa tabloid. Il che significa banalmente che non si poteva continuare a fare i titoli/sommarione perché avrebbero riempito l’intera pagina. Occorreva inventare una forma più stringata ma non meno densa per reggere quella che definimmo “la copertina”: poche parole, più che altro suggestioni ma sempre dall’altra parte, quella “del torto”. Nasce così quella forma spregiudicata, ironica senza mai essere sprezzante, di titolazione basata sul “détournement”, cioè sul deviare o cambiare di senso per sovvertire il significato originale. Il “manifesto” diventa a volte “situazionista” alla maniera di Guy Debord, sferzante, allusivo. Altre volte sembra quasi richiamare Emile Zola e il suo J’accuse. Niente di nuovo, dunque? Il situazionismo è della metà degli anni ’50, Zola e la sua difesa di Dreyfus addirittura del 1898.

Invece, nel panorama dell’editoria il “manifesto” crea una discontinuità mettendo assieme l’Uomo morde cane di Umberto Eco con la denuncia verso i poteri, ma sempre con stile.

Due esempi, quello politico è del 23 novembre 1994 a pagina intera c’è una grande targa stradale in marmo, come quelle di Roma e di tante città. La scritta è: “Via S. Berlusconi. E sotto: Presidente del consiglio 1994-1994”. La copertina si riferisce alle inchieste di Milano e Roma sull’allora presidente del consiglio.

E poi le due indelebili nella memoria di molte e molti: 25 aprile 1994: una manifestazione indetta il 7 aprile da una prima pagina interamente scritta da Pintor. È il Si potrebbe che portò a Milano centinaia di migliaia di persone. Altrettanto dirompente la copertina per il giorno della Liberazione, il 25 aprile: una doppia copertina a “incartare” letteralmente la giornata. Il titolo: Che Liberazione. Chi altri avrebbe potuto fare una simile sgrammaticatura? E perché due copertine? Ecco, nella risposta a queste domande sta un po’ il cuore di quel vascello corsaro in grado di fare sortite nei territori nemici restando sempre sul pelo dell’onda, qualche volta cavalcandola, qualche volta rischiando di essere sommerso.

Eppure, quella aporia chiamata “manifesto” la cui possibilità di soluzione era di per sé impossibile poiché nasceva dalla contraddizione, ha lasciato qualche traccia indelebile. Per esempio, c’era sempre qualcuno che ti chiedeva, elogiando i titoli: chi è che li fa? Senza capire che per sua natura e per scelta si trattava di un “fatto” collettivo, la cui paternità e maternità risiedeva nell’insieme delle persone che ci lavoravano e che in fine di giornata si riunivano (e chiunque poteva dire la sua) e cominciavano a tirar fuori parole in libertà e attraverso approssimazioni successive (brainstorming come dicono quelli che ci capiscono) si arrivava a comporre la musica.

Oggi quella forma la si trova molto di frequente su molti media, segno che l’irriverenza, l’ironia senza sarcasmo, ha “bucato”. Peccato però che se non è accompagnata da una intenzionalità forte resta solo un gioco di parole. Intenzionalità come la intendeva Husserl ovvero «l’attitudine costitutiva del pensiero ad avere sempre un contenuto, a essere essenzialmente rivolto a un oggetto, senza il quale il pensiero stesso non sussisterebbe».

Oltre alla titolazione, Luigi Pintor è stato in grado di introdurre, nel lessico giornalistico, alcune suggestioni linguistiche che hanno fatto scuola.

A cominciare da quella mutuata dalla poetessa Gertrude Stein su «un giornale è un giornale è un giornale è un giornale» come «una rosa è una rosa, è una rosa è una rosa». Una tautologia ma al tempo stesso un indirizzo volto, tra l’altro, a dire che ogni regola, per essere violata, ha bisogno di essere confermata.

E anche, come scriveva Umberto Eco, una voluta ridondanza per generare tensione e con essa catturare l’attenzione. Pintor ne scriveva in una carteggio tra lui e Rossana, quando si trattava di definire cosa sarebbe stato il quotidiano a cui volevano dare vita, a proposito della necessità o meno di un direttore. Un po’ come il direttore d’orchestra di cui parla Karl Marx nel Capitale, in cui a prevalere non è il concetto di proprietà (il direttore d’orchestra non è il proprietario degli strumenti ovvero dei mezzi di produzione) ma colui che coordina e dirige verso un obiettivo comune, la creazione di un prodotto finale. Forse non tutte e tutti sanno che Pintor amava la musica ed era un bravissimo pianista per questo la metafora del direttore d’orchestra non è casuale.

Una seconda frase “topos” riguarda la natura di un quotidiano: «Che a mezzogiorno – diceva Pintor – è buono solo per incartare il pesce».

E aggiungeva «ogni numero dura poche ore, scivola come acqua fresca, non lascia tracce, e quindi deve proporsi al massimo di esercitare una “suggestione”». Cadono le liturgie attorno a una professione che, nel bene e nel male, è stata oggetto di centinaia di film e di romanzi e che nell’immaginario collettivo ha un alto valore simbolico. Non che nella realtà non ci siano e non ci siano stati giornalisti e giornaliste che hanno saputo comunicare al di là dell’effimero, del contingente. Ma è la forma giornale che Pintor voleva relativizzare senza però sminuirla. E questo ha cercato di essere il “manifesto”, una suggestione, una comunicazione orizzontale e al tempo stesso uno scandalo voluto non per stupire con gli effetti speciali ma per dare concretezza alle idee che, senza infingimenti, dichiarava: essere, insomma, dalla parte del torto, come recitava una fortunata campagna pubblicitaria ideata con il contributo fondamentale dell’agenzia Fca di Sandro Baldoni. La campagna ebbe un certo successo come l’ebbe la più delicata ma altrettanto situazionista “La rivoluzione non russa” con l’immagine di un paffuto neonato.

C’è un terza metafora cara a Pintor, quella del calabrone. Secondo le leggi della fisica, diceva Pintor, il calabrone con il suo grosso corpo e le ali piccole e corte non dovrebbe poter volare eppure vola. Lo diceva innanzitutto per sottolineare l’anomalia “manifesto” ma anche per dire della determinazione che può rendere possibile ciò che è ritenuto impossibile. In realtà gli studi della fisica hanno dimostrato che i calabroni possono tranquillamente volare perché il battito delle ali molto veloce e il particolare movimento creano la spinta necessaria. Tutto questo oggi può apparire fuori tempo massimo, giornali nati da una spinta così determinata non ne esistono forse più e i calabroni pare siano in via di estinzione, così come le rose di Gertrude Stein sono appassite ed è ormai proibito incartare il pesce con il giornale. Eppure, le ragioni per continuare a credere che l’informazione possa ancora oggi nutrirsi di libertà e autodeterminazione sono ancora più necessarie che in passato.

E forse ancora più che in passato, ci sarebbe bisogno di titoli come quello del primo numero della rivista del “manifesto”, era il 1969, Praga è sola che costò la radiazione dal Pci a Pintor, Rossanda, Magri, Castellina.

Ma oggi la Palestina è sola.

In copertina il murales che ritrae Luigi Pintor a Orgosolo, dove è nato

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno