cult

CULT

Techno: identità e autodeterminazione

Genealogia del genere Techno, a partire dai Cybotron di Juan Atkins (pre-Model 500) e da un percorso di ibridazione non solo musicale di elettronica, soul e funk, ma anche sociale, culturale e razziale sullo sfondo del declino industriale della Detroit degli anni 80. E che poi porterà al suo successo planetario che farà della techno “the next big thing” nel mondo

La storia ufficiale della techno ci dice che il primo brano che possa essere considerato techno è No Ufo’s di Model 500, ovvero Juan Atkins, uscito sulla sua etichetta Metroplex nel 1985. Tutto cronologicamente vero, ma la storia è leggermente più complessa e interessante. Solo pochi anni prima, Atkins faceva parte con Rik Davies dei Cybotron, un gruppo talmente fuori dagli schemi da non riuscire a essere catalogato sia dalla comunità nera, che lo relegò nel calderone electro degli inizi anni ’80, quanto da quella occidentale bianca che in sostanza non l’hai mai considerato dal punto di vista musicale.

Il successo planetario di Clear nel 1982/1983, anche grazie al re-edit più electro di José “Animal” Diaz, fu tale che offuscò il resto di quel geniale album d’esordio Enter, che è stato, ed è ancora, un vero e proprio crossover culturale che mescolava le distopie wave europee al funk elettronico. In tutte le retrospettive o studi musicali su quel periodo storico (Reynolds incluso), i Cybotron non sono quasi mai citati, come se non fosse pensabile una visione musicale in grado di far collidere e convivere due mondi musicali, quello bianco occidentale e quello nero di origine africana, quasi sempre lontani fra loro o perlomeno paralleli. Era soprattutto un limite culturale. Ognuno nel suo mondo musicale con poche connessioni e fusioni vere. Con l’avvento di strumenti elettronici a basso costo, le cose cambiarono e le contaminazioni furono maggiori. A parte artisti geniali come Prince, capaci di creare un ponte fra rock, funk, elettronica e pop, le intersezioni vere erano poche a livello mainstream.

Con l’elettronica, nel mondo della new wave europea iniziarono delle ibridazioni interessanti, come nel caso della Factory o della Celluloid, oppure, dall’altra parte dell’oceano, in gruppi come i Race o i The System. Ma con i Cybotron si raggiunse un livello più alto. Le atmosfere oscure della new wave o dell’EBM iniziarono a muoversi su groove più complessi. Uno strano mix fra Ultravox e Prince con echi kraftwerkiani che li rendeva unici e quindi non classificabili in quegli anni.

Era come la chiusura di un cerchio e la fine di una lunga rincorsa fra due culture diverse avvenuta per tutto il XX secolo. La storia della musica di quegli anni era infatti contraddistinta da una profonda fascinazione dei bianchi nei confronti della musica di matrice nera che rispondeva a un’urgenza inafferrabile. Per il popolo africano, trasportato con la forza in un mondo a loro alieno ai tempi dello schiavismo, c’era soprattutto l’esigenza di creare un linguaggio alternativo a quello della vita quotidiana dove, per forza di cose, regnava un senso di dislocazione psico-urbana e culturale.

La musica, come anche il ballo, divenne il medium perfetto per esprimere questo senso di spaesamento e trasformarlo in proposta fisica emozionale. Questi elementi hanno sempre avuto un forte impatto, proprio per la loro diversità e, direi, anche umanità. Era come se finalmente ci si riconoscesse, scrollandosi di dosso secoli di prigioni mentali e fisiche. Prima con il blues, poi con il jazz e in parte con il funk, una parte della comunità artistica bianca aveva attinto colori e strutture musicali. Ma spesso si trattava di ibridazioni non complete o perlomeno non di massa. Il jazz fu forse la massima espressione di collaborazione fra queste due comunità, ma aveva raramente il dono dell’immediatezza e della fisicità. Cosa che invece avvenne proprio dall’unione fra elettronica, soul e funk ovvero la base per la nascita della techno e dell’house. In questo senso i Cybotron, che si ispiravano a gruppi come Kraftwerk o Ultravox, sono un primo esempio di nuova visione delle identità culturali, non più distinte o nette, ma ibridate. Erano la sublimazione del percorso intrapreso già con l’hip hop quando Bambaataa nei suoi block party seminali gettava nella mischia dei break un brano come Trans Europe Express oppure quando i Fearless Four citavano Man machine. Era l’inizio della costruzione di un vero proprio ponte fra culture diverse.

Questo avvenne soprattutto grazie anche alla (non) presenza di una città, Detroit, che attraversava un periodo di declino economico incredibile, legato alla crisi di quell’industria automobilistica tramite la quale si era sviluppata la sua ricchezza dagli anni ’30 in poi. Quella che era stata una delle città più ricche degli Stati Uniti era diventata, verso la metà degli anni ’80, lo spettro di se stessa con un calo di abitanti di più del 50% e un tasso di disoccupazione e criminalità altissimi. Una non-città tragica, cartina al tornasole del rischio del capitalismo più sfrenato che, in assenza di contrappesi sociali e culturali forti, non poteva che essere cancellazione dell’umano, prima che disfatta urbana ed economica. La nascita della techno in questo contesto è soprattutto una grande lezione di reazione psicologica e culturale: proporre futuro attingendo dalla stessa cultura che in fondo ti ha condannato a essere un dislocato a vita. Come avvenne anche nella New York distrutta della fine degli anni ’70, sono i reietti e i fuori casta a segnare la linea del cambiamento, non tramite new deal economici, ma inventando nuovi linguaggi della cultura popolare come è stato prima l’hip hop, poi l’electro e appunto poi la techno, senza dimenticare l’house di Chicago, altra fucina di innovazione dal basso e la scena originaria del clubbing USA anni ‘70, casa accogliente per italiani, neri, portoricani, gay, lesbiche e tutti i non rappresentati socialmente.

Quindi la storia delle musiche che hanno generato le altre musiche che ci circondano oggi alla fine è una storia di visione e non di implosione. È reazione fisica al degrado, riappropriazione degli spazi, ma soprattutto dei corpi, da rivitalizzare e liberare dall’abbraccio mortale della depressione. Come prima il funk, in parte certa disco e poi via via l’hip hop, l’electro e l’house, la techno è prima di tutto una musica identitaria e mossa da principi di autodeterminazione. Dalla voglia di andare oltre il vittimismo dello schiavismo, per costruire una casa comune, quella «One nation under a groove» teorizzata anche dai Funkadelic, non a caso anche loro di stanza a Detroit. Non più la storia del povero nero oppresso, ma quella di esseri umani, consci del proprio stato, ma determinati e orgogliosi che tramite la tecnologia disegnavano il loro futuro.

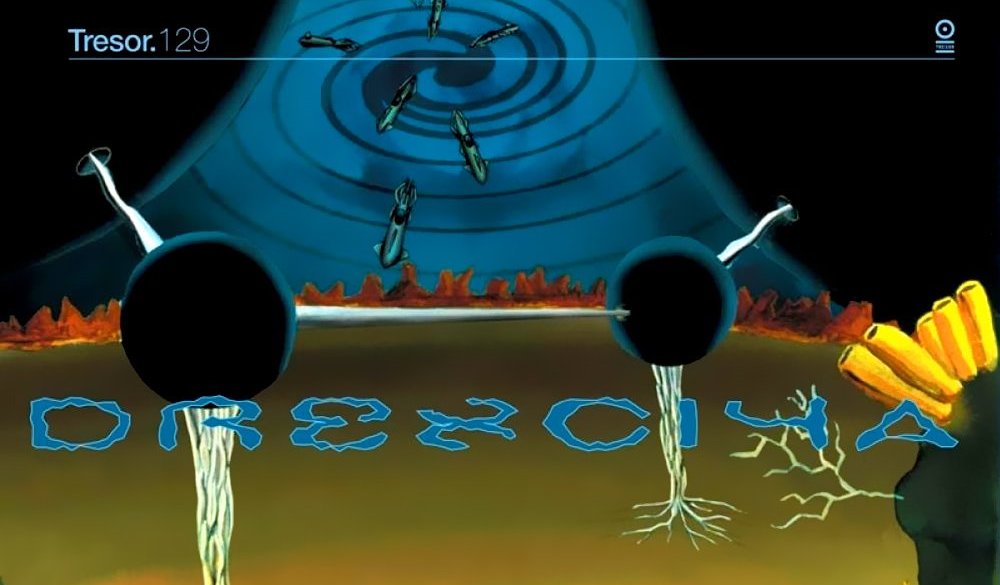

Come dice Qadim Haqq, storico illustratore della scena techno di Detroit a proposito del suo lavoro grafico per l’immaginario acquatico di Drexciya, «Eravamo stanchi della rappresentazione stereotipata di Hollywood sul rapporto di noi neri con lo schiavismo. I guerrieri drexciyani sono figure fiere, reattive che usano la tecnologia come strumento di evoluzione. È importante per noi andare oltre gli stereotipi e la storia. Ormai è fatta. Guardiamo oltre e costruiamo qualcosa tutti assieme». In questo senso la figura di James Stinson, ovvero il principale fautore del progetto musicale Drexciya, è puramente techno. La sua musica è puro flusso identitario in cui si mescolano culture musicali diverse tutte riconoscibili, ma allo stesso tempo tutte intersecate fra loro. Un nuovo modello di musicale popolare, diretta e complessa allo stesso tempo che è tuttora un unicum in termini di effetto sull’ascoltatore. Purtroppo la morte prematura di Stinson, diciassette anni fa, ce lo ha strappato, pur lasciando una testimonianza ancor oggi potente e senza tempo.

Questi ragionamenti sono emersi prepotentemente nella recente intervista fatta a Jeff Mills con Claudia Attimonelli per il venticinquennale del Link a Bologna, dove Mills ha chiaramente citato l’afrofuturismo e il senso di smarrimento del suo popolo a seguito dello schiavismo come matrice fondamentale per la nascita del movimento e ancora di più nel recente tour organizzato in Italia di Qadim Haqq per l’uscita di The book of Drexciya vol. 1 in cui questi concetti diventano racconto/fiction, o meglio «sonic fiction» per citare Kodwo Eshun. Non è un caso quindi che ci sia prima di tutto un progetto concettuale specifico dietro la techno. Un concetto così forte che fece decidere a Juan Atkins, nonostante il successo del gruppo in cui stava (Cybotron), di abbandonarlo per differenti visioni musicali con Rik Davies e lanciarsi nella creazione di uno stile specifico che fosse esempio tangibile del loro status sociale e psicologico. Aveva già chiara la strada da prendere ed era convinto che quelle idee e quel termine fossero fondamentali per imprimere un cambiamento e dare un segnale, al suo popolo prima di tutto.

Questo è chiarissimo in un aneddoto fondamentale nella storia dell’affermazione della techno nel mondo. Dopo l’uscita del primo disco su Metroplex nel 1985, altri amici seguirono la sua strada come Derrick May, Kevin Saunderson, Eddie Fowkles, Anthony Shakir e altri. Nuove etichette si formarono come la Transmat e la KMS i cui dischi venivano importati in Europa con grande successo. Era il 1987 e l’house era da poco esplosa e la Virgin aveva fatto una serie di compilation chiamate The house sound of Chicago.

Un produttore interno della Virgin, Neil Rushton, vecchio amante della scena northern soul, venne in possesso di alcuni dischi da Detroit e, pensando di aver trovato una nuova scena oltre Chicago, li contatta. Dopo alcuni scambi molto proficui, mettono in piedi una tracklist e la compilation viene approvata. A quel punto Rushton propone un titolo in linea con le altre compilation ovvero The house sound of Detroit, ma Atkins e anche gli altri gli rispondono che la loro musica si chiama “Techno” e che quindi il titolo finale diverrà Techno! The new dance sound of Detroit. La compilation avrà una enorme successo e la techno diventerà the next big thing nel mondo.

Ci troviamo quindi, come raramente accade, di fronte a una scena che si riconosce e si identifica anche a livello di nome e corrente di pensiero. Sembra scontato, ma non è così. Sono pochi i generi musicali che devono il loro nome ai propri artisti. Avviene molto più spesso nel campo dell’arte figurativa dove però nessuno si sognerebbe di utilizzare un termine non facendo parte di uno specifico giro di artisti. Cosa che invece è avvenuta con la techno, il cui termine è stato saccheggiato ovunque senza alcun rispetto per la fonte originaria, perpetrando quella triste abitudine di appropriazione culturale che la comunità afroamericana subisce da decenni. E non si tratta di dare patenti techno, ma quella di non capire che dietro questo movimento c’erano idee e concetti che erano strettamente legati al rapporto fra gli artisti e il territorio che li aveva generati. Questa appropriazione diffusa ha nel tempo indebolito il genere stesso, diluitosi in mille rivoli a volte indistinguibili per il neofita, come anche per i più attenti ascoltatori.

Un altro elemento negativo nell’identificazione identitaria della techno è stato quello di non saper scindere il contenuto dal contenitore. Spesso si è parlato in maniera ambivalente di rave e di techno, come se nei rave la techno fosse la sola componente musicale. In realtà i rave sono stati il contenitore di tante controculture musicali, dall’house all’electro, dalla breakbeat all’hardcore. I rave sono stati un esperimento di nuova socialità. Uno spazio libero di espressione non sempre gestito al meglio, ma di grande impatto culturale ed emotivo. La techno ne è stata parte, ma non elemento centrale. Ha semplicemente scontato il suo essere termine perfetto per rappresentare un passaggio storico importante, quello delle tecnologie di massa che hanno permesso l’interconnessione in tempo reale di milioni di persone.

Ma la techno, come abbiamo visto prima è altro e questo “altro” non può essere dimenticato. Non possiamo noi spiegare ad un popolo o a una comunità cosa deve essere quello che ha creato. Saranno loro a dovercelo spiegare a noi semmai. In un momento storico in cui parlare di musica elettronica non ha più senso, visto che tutto è musica elettronica a livello produttivo, bisogna sforzarsi di chiamare le cose con il proprio nome rispettando la storia e i dettagli. Come non ci permetteremo mai di dire che Jo Squillo è punk, ma che usa o ha usato elementi del punk, così dobbiamo iniziare a capire meglio le mille strade che ha preso la musica elettronica cercando di rispettare le identità di ognuno. Parafrasando Sciascia: se tutto è techno, nulla è Techno.