cult

CULT

La vendetta di Dioniso

Nel suo ultimo libro “La vendetta di Dioniso. La musica contemporanea da Schönberg ai Nirvana” (Jaca Book) Marco Maurizi rinnova le categorie di Adorno per tracciare un percorso nella rivoluzione colta del Rock tra industria della musica e feticismo della canzone

La Vendetta di Dioniso di Marco Maurizi è letteralmente un gioiello filosofico e teorico-musicale. Non fatevi ingannare dal titolo seducente e nietzschianamente pop, peraltro riuscitissimo, perché le pagine di questo saggio possono senza alcun dubbio essere iscritte nella grande e oramai disusa tradizione della Filosofia della musica. Eh sì, perché Maurizi analizza la musica contemporanea ridefinendone codici e linguaggio, rovesciando luoghi comuni e confini tra musica colta e pop(ular), utilizzando le ancora affilatissime categorie adorniane, segnandone ricchezza e contraddizione. Da qui il sottotitolo, La musica contemporanea da Schönberg ai Nirvana, che profila un quadro della musica del novecento così dialettico da essere ancora un attraversamento tra innovazione, struttura, codificazione da un lato e feticismo della canzone, cultura di massa e atomizzazione dall’altro. La domanda che accompagna fin dall’inizio il saggio è: l’operazione adorniana è ancora valida? La risposta, direi, è sicuramente “sì”.

La tesi che intendo dunque sostenere, scrive Maurizi, è che la musica postmoderna non solo esiste senz’altro, mentre la filosofia postmoderna probabilmente no, ma che essa è infinitamente più vitale, seria e, soprattutto, vera della sua controparte filosofica. Il riferimento, ovviamente, è alla Filosofia della musica moderna di Adorno e alla possibilità di analizzare il postmoderno, il contemporaneo, con categorie adorniane, a partire proprio dall’iscrizione anche della musica tra le forme di dominio capitalistico e dunque di analizzarne la storia postmoderna, la storia di un controllo di massa. Ciò perché il rapporto di dominio si struttura costitutivamente in una asimmetria tra soggetti, che dialetticamente varia, si accresce, di processi di soggettivazione che modellano soggetti desideranti, che ne articolano forma e comportamento. In altri termini, per Adorno, il dominio trova la sua forma fenomenica nel regresso dell’ascolto, nell’illusorietà di una cultura di massa capace di costituirsi attraverso un’autopoiesi dal basso, in una sorta di neutralità del mondo e del dominio esercitato su di esso. È l’industria culturale il dominus che governa, che detta le regole tra offerta e domanda, tra produzione e bisogno, che sopprime sul nascere un’arte autonoma di massa. Perché, scrive Maurizi, per quanto la singola canzone possa elevarsi al di sopra dello standard, essa fa parte del flusso ininterrotto di merci musicali. Una lotta impari, si direbbe, in cui la presenza sovraesposta surclassa gusto e desiderio, costituisce e disciplina il desiderio di massa, diventando superficie, riflesso di altro, mai di Sé, mai di un proprio. Sé e proprio che, invece, adornianamente, si fanno epifania nella musica colta, in quella musica moderna capace di riscrivere codici e strutture, che si fa altro dal gusto, che si fa inaspettato. È la musica seriale di Schönberg, Berg e Webern, archetipo del possibile rivoluzionario, della libertà, dell’ordine espropriato e ricomposto: un telos della musica colta capace di dispiegare il tutto, la forma dialettica dell’Uno. In opposizione sistemica, di contro, l’industria musicale atomizza l’ascolto, disseziona la canzone, la isola da un tutto cui non appartiene più e di cui mina la comprensibilità, è l’elogio della singola frase, del ritornello, del ripetuto.

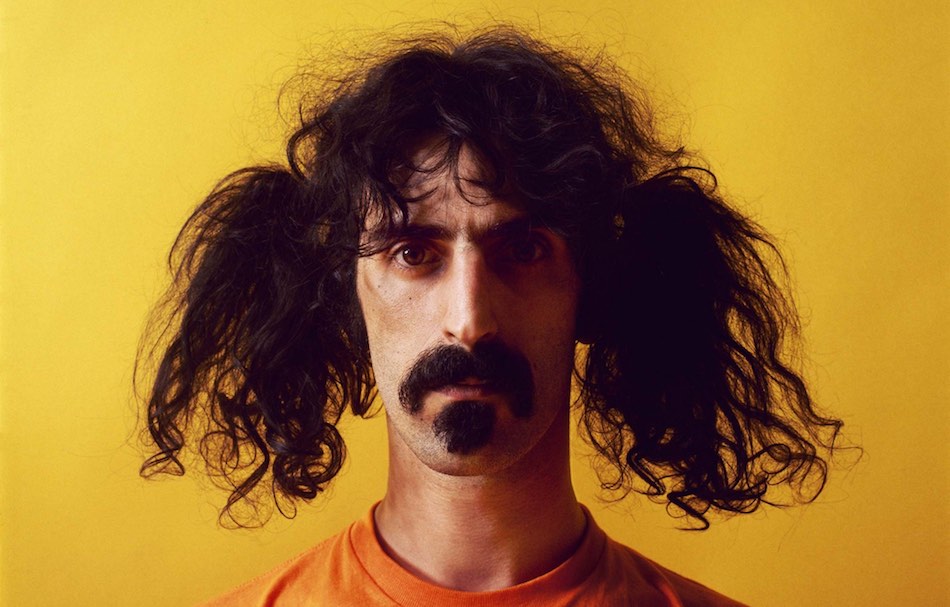

È a questo punto che Maurizi costruisce acutamente il rovesciamento dei rapporti di forza tra musica colta e musica leggera, in una sorta di dialettica servo-padrone, che vede proprio le categorie adorniane sublimare il lavoro oggettivato del servo, la negazione dell’oggetto come costituzione del Sé. Gli anni ’60 segnano la frattura, laddove quelli che erano i parametri della musica pop (impossibilità di un movimento creativo dal basso, ripetizione dell’identico, irraggiungibilità di una autocoscienza creativa) si trasfigurano, come scrive l’autore, in una generazione di musicisti cresciuti su quei diagrammi e totalmente a digiuno di armonia e contrappunto, che avrebbero un giorno sostituito gli arrangiatori e compositori di professione di Tin Pan Alley, travolgendo l’industria musicale e i suoi codici del regresso. Rivoluzione e poi ancora normalizzazione, come avrebbe sottolineato Adorno, appunto, dove ogni corrente, anche la più avanzata, finisce per declinare. È accaduto anche alla musica seriale, come Maurizi spiega magistralmente, non poteva non accadere anche al rock più indipendente. La normalizzazione, che si fa replica, copia, neutralizzazione di forza, simulacro. Fu senza dubbio Frank Zappa, continua Maurizi, a spingere la musica rock a un tale livello di autoconsapevolezza e di rigoroso controllo sulle proprie procedure formali da far saltare completamente l’opposizione tra musica seria e musica leggera, partendo dall’interno di quest’ultima e operandone una negazione immanente. Per questo Zappa diventa, a ragione, uno scandalo dell’estetica borghese, capace di lavorare all’interno del modo di produzione capitalistico, della macchina musicale, mostrandone crepe e contraddizioni: il suo progetto-oggetto è parodia del potere. Così come esempio di parodia elevata ad arte diviene Thick As A Brick dei Jethro Tull, modello di ribelle divertissement capace di costruire con i suoi intrecci, le sue trame una destinazione nuova di una musica “leggera” che inizia a mettere su peso…

Troppo severo, invece, il giudizio di Maurizi sul Post Rock, un prog senza più la pretesa della sintesi, quindi doppiamente falso, poiché si carica di tutte le contraddizioni di quello, senza offrire nessuna soluzione ai problemi che esso aveva posto. Posto che questo sottogenere nel tempo sia diventato canone, una sorta di franchising dello slow-core, appunto, è utile considerare i gruppi più significativi come il tentativo, spesso riuscito, di sottrazione e annichilimento della forma canzone. In altri termini, ciò che gli viene imputato (manca, scrive Maurizi, quell’idea di sviluppo integrale che era invece il marchio di fabbrica della musica totale nella sua fase eroica; manca anche la dimensione mitologica dell’epos che ad essa si accompagnava) è, o dovrebbe essere, la sua natura musicale più peculiare e originale, un antieroismo che va dialetticamente a contrapporsi al prog su citato o al rock glorioso degli anni precedenti. La formula del post rock è proprio dissolvenza, nichilismo silenzioso che si mostra come negativo del pur straordinario grunge di Seattle, o che si fa altra voce rispetto alla rabbia punk che si attesta come retroguardia fin dal ’77, come sottolinea giustamente più volte Maurizi. Per dirla alla Deleuze, il post rock degli Slint, dei Rodan o dei June of ’44 si fa differenza nella ripetizione.

E veniamo ai Nirvana e a Kurt Cobain, a cui il saggio dedica una parte significativa del capitolo La canzone che sfidò il cielo. Splendide queste pagine e molto acuta l’analisi presentata, che descrive Kurt Cobain come colui che è riuscito a lavorare su un livello melodico-armonico della forma canzone che sembrava ormai esaurito. Due punti, in particolare, vengono sottolineati come ragione della qualità della musica dei Nirvana: il primo è rappresentato dal talento di Cobain di scrivere canzoni con un sistema armonico sui generis che gli ha permesso una scrittura pop lavorando dall’interno dell’invenzione musicale. Il risultato è un’orecchiabilità che ha le sue fondamenta su una linea armonica della voce che si appoggia sulle terze, come in Drain You, Territorial Pissing, On A Plain. Come a dire che Cobain riscrive la forma canzone dall’interno, rispettandone la struttura e cercando con successo di uscire da una certa prevedibilità delle progressioni pop. Il secondo segno distintivo è l’uso della voce, laddove Cobain, cito con piacere Maurizi, sceglie la polarizzazione dinamica e timbrica come espediente espressivo. Da un lato, nei momenti meno aggressivi, il canto è laconico, più freddo e impassibile che sognante; dall’altro, nelle esplosioni dissonanti, la voce è urlo, una rabbia incontrollata e scomposta, non tanto l’espressione del dolore, ma espressione spinta allo spasimo, espressione che si fa dolore. Se con il Progressive la forma canzone si dischiude in musica colta, articolata, barocca nelle sue derive forse meno riuscite, con i Nirvana la canzone si riappropria della sua formula, trascendendola però, riuscendo a superare proprio quei limiti che Adorno le attribuiva.

Insomma, La vendetta di Dioniso è un saggio brillante e riuscito, assoluto erede della Filosofia della musica moderna. Non lo si immagini una sorta di storia del Rock con qualche citazione filosofica; è, invece, una rigorosa analisi filosofica, complessa e strutturata, capace di muoversi tra categorie adorniane e musica pop, tra musica seriale e industria della musica. A mio avviso, imperdibile.