approfondimenti

EUROPA

La Catalogna dichiara lo stato di emergenza per siccità mentre montano le proteste degli agricoltori

La gestione della crisi climatica passa per limitazioni ai consumi, soprattutto individuali, ma la gestione delle risorse non è e non è mai stata equa. Tra industrie e turismo estrattivista, la poca acqua rimasta va sempre nelle mani sbagliate, mentre le proteste dei “trattori” si rivolgono contro gli ecologisti

L’1 febbraio la Generalitat di Catalunya (il governo regionale catalano) ha dichiarato lo stato d’emergenza per siccità, in pieno inverno.

Il parco del Collserola è il polmone verde che abbraccia il lato ovest di Barcellona. La Rierada, il suo unico fiume permanente, affluente del Llobregrat, ora è asciutto per molti tratti. Dentro al parco si trova il centro sociale occupato Can Masdeu che, costruito recuperando un ex-lazzaretto, da decenni è una comunità agricola che ha dato asilo a progetti di cooperazione e alloggio a una decine di persone. L’acqua potabile, per i residenti dell’ospedale prima e gli occupanti poi, proveniva da una falda che ora è secca. Sono i segnali di un processo di desertificazione in atto. Anche sui Pirenei la portata dei torrenti è ai minimi storici, la neve ormai scarseggia e si scioglie in fretta. Siccità significa anche rischio incendi, piante e animali che muoiono o che, come nel caso dei cinghiali, invadono i centri abitati in cerca di cibo e acqua.

Torneranno le danze della pioggia? Magari in forma di rivolte contro il capitalismo fossile e estrattivo, per la giustizia sociale e climatica? O l’(eco-)ansia prenderà il sopravvento? I paesaggi secchi provocano giustamente angoscia, ma non si vedono da dentro le città. Soprattutto possono solo farci immaginare la crisi che contemporaneamente soffre l’agricoltura, che ora protesta anche qua, dopo Francia, Italia e Germania. Tornerò successivamente su questo punto.

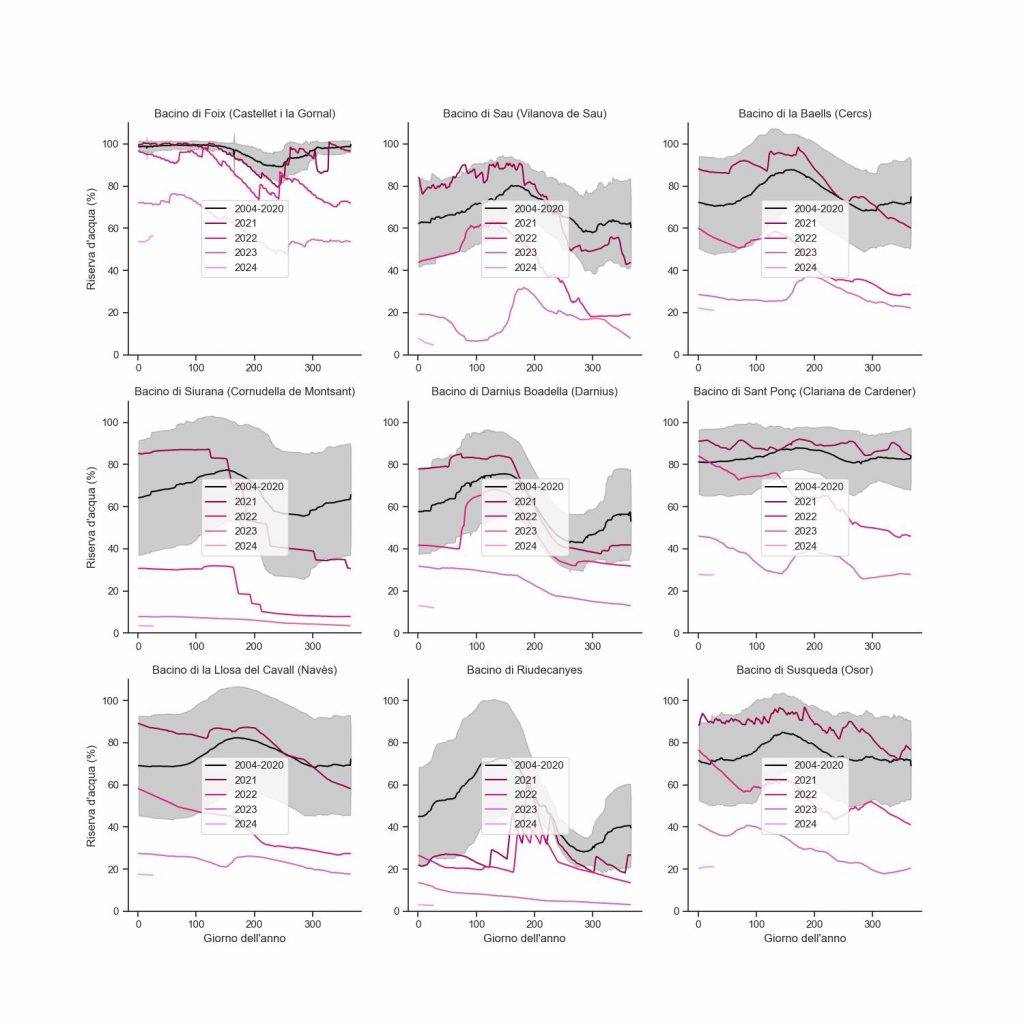

In Catalogna non piove decentemente da più di tre anni. Il sistema di bacini artificiali lungo i fiumi Llobregat e Ter, che fornisce acqua dolce a metà della regione – le province di Barcellona e Girona – è ai minimi storici. La media delle riserve è sotto il 16%. La provincia di Tarragona è invece in pre-allerta, essendo alimentata principalmente dal fiume Ebro, il più grande di Spagna, che non è ancora arrivato ai livelli minimi. La provincia di Lleida, con un sistema di approvvigionamento indipendente e poco densamente popolata, è l’unica che non sta soffrendo la crisi, almeno per quanto riguarda le riserve artificiali.

Confronto tra gli andamenti stagionali dei volumi d’acqua presenti nei più importanti bacini Catalani, divisi per anni. La linea nera è la media tra gli anni 2004-2020, la fascia grigia corrisponde all’errore (deviazione standard) su questa media. I dati provengono dal database dell’Agenzia Catalana dell’acqua. Per il software che genera i plot si ringrazia Roger Guimerà.

Lo stato di emergenza impone una serie di provvedimenti che si faranno via via più restrittivi e vanno dal limite di utilizzo di acqua per uso domestico da 200 (prima fase) fino a 160 litri (terza fase) giornalieri per persona, al divieto di riempire piscine private, anche turistiche, e annaffiare giardini e zone verdi pubbliche e private. Vengono proibite le docce negli impianti sportivi e nelle spiagge e il lavaggio delle auto. L’uso dell’acqua per l’agricoltura sarà ridotto al 25%, per l’allevamento al 50% e per l’industria al solo 80%.

La scelta di come applicare le misure sui vari settori produttivi è opinabile, ma a sorprendere davvero è il loro ritardo. L’emergenza c’è ora come c’era un anno fa o avrebbe potuto dichiararsi fra due mesi o un anno. Però si è aspettato lo sforamento del numero magico del 16% delle riserve d’acqua per far scattare l’allarme. L’osservatorio del centro di ricerca pubblico CREAF che da anni studia la siccità in Catalogna, proponendo alternative e lanciando allarmi spesso inascoltati, ora fa notare che «le siccità si gestiscono quando non c’è emergenza». Eppure il presidente Pere Aragonès in conferenza stampa si è mostrato fiducioso e ha lanciato un appello a uno sforzo comune che rimanda allo stile retorico della pandemia, con profluvio di appelli al risparmio individuale. Si è anche mostrato soddisfatto per come gli investimenti infrastrutturali, dai dissalatori di acqua marina a l’implementazione di un sistema di rigenerazione delle acque di scarto, hanno ritardato lo stato di emergenza di 15 mesi.

Tuttavia, prima di farci sopraffare dal senso di colpa per cattive pratiche, sarebbe utile accompagnare alle buone abitudini personali la consapevolezza degli ordini di grandezza dei fenomeni che affrontiamo, quindi conciliare pratica e critica: autoimporsi dei limiti fuori dalla gestione burocratica dell’emergenza, ma sempre insieme alla scelta delle priorità sociali, su come redistribuire le risorse.

Quindi, domandiamoci innanzitutto: chi consuma più acqua e perché?

Un’indagine del portale di informazione Porta Enrere sulla provincia di Tarragona evidenzia come lo stabilimento petrolchimico della Repsol (compagnia spagnola anche responsabile di disastri ambientali in Amazzonia) estrae dal fiume Ebro più acqua della stessa Tarragona, che ha 150 mila abitanti.

La stessa Repsol e la Dow Chemical Iberica consumano insieme più acqua di Tarragona e Reus, la seconda città della provincia con più di 100 mila abitanti. A ciò si aggiunge una generale gestione opaca dei prezzi a cui l’acqua è venduta alle industrie. La centrale nucleare di Vandellos, dopo un incidente nel 2007, passò anch’essa a travasare acqua dall’Ebro per i sistemi di raffreddamento.

La sorpresa però è scoprire che il comune di Salou, di soli 20 mila residenti, consuma più acqua di Reus.

La differenza la fanno i turisti: in Catalogna ne arrivano 20 milioni ogni anno (il triplo dei suoi abitanti) e a loro non viene chiesto di risparmiare acqua – così come non se ne può limitare il numero.

Si dice che senza questa mole di turisti, parte dell’economia catalana sparirebbe, ma senza acqua dolce sparirebbe la Catalogna (affermazione forse banale e iperbolica, ma tutto sommato vera). Intanto, per buona parte della popolazione, il turismo ha significato solo gentrificazione e affitti alle stelle. Industria fossile e industria del turismo in una santa alleanza idrovora.

Poi ci sono, come sempre, le differenze di classe: l’ecofascismo e il malthusianesimo elitario sono tendenze sempre più presenti nel dibattito sul cambiamento climatico e tendenziosamente gettano le colpe sulle classi più povere incapaci di risparmiare (sia l’acqua che i figli). In realtà i quartieri e i comuni catalani con reddito basso sono anche quelli che utilizzano meno acqua, mentre quelli ricchi stanno ben al di sopra dei livelli accettabili (ma possono anche permettersi di pagare le eventuali sanzioni).

Per ora la tentazione è ancora una volta quella di affidarsi alle tecnologie. Oltre ai soliti richiami al necessario efficientamento della rete idrica e all’implementazione di complessi sistemi di riciclo dell’acqua, la soluzione definitiva sembra essere quella dei dissalatori. La Spagna è il paese europeo che ne fa già maggior uso, e in questi giorni la Catalogna copre così il 55% del suo fabbisogno. Tuttavia la dissalazione è altamente inquinante ed energeticamente sconveniente.

La salamoia, il prodotto di scarto della desalinizzazione, è un misto di sale e metalli pesanti accumulati nel processo di separazione e il suo smaltimento richiede le attenzioni che si riservano ai rifiuti speciali. In Arabia Saudita e Emirati Arabi, dove il boom demografico, economico e turistico ha reso necessario un quasi totale affidamento ai dissalatori, hanno risolto il problema dello smaltimento rigettando la salamoia nel Golfo Persico, compromettendo l’equlibrio salino dell’intero ecosistema Va infine tenuto in conto il paradosso che il sistema di distribuzione catalano dell’acqua è in gran parte privatizzato ma non si richiede alle industrie (ad esempio la già citata Repsol) di avere un proprio desalinizzatore, invece che usare direttamente acqua dolce dalle risorse pubbliche. Tornando al turismo, nel comune di Lloret de Mar, il divieto di riempire le piscine ha mandato nel panico gli albergatori, che hanno deciso di comprare un dissalatore mobile.

Il caso della siccità catalana non è il primo e non sarà l’unico nel Mediterraneo, che corre verso la tropicalizzazione del suo clima. Sia i dissalatori che la rigenerazione dell’acqua sono pensati per risolvere il problema dell’acqua potabile e – solo parzialmente – di agricoltura e allevamento, mentre, realisticamente, non si può sostituire la pioggia necessaria alla vita degli ecosistemi nel loro complesso. In un recente tweet dal suo profilo ufficiale, il governo della Generalitat è arrivato a dire addirittura che «nel 2030 Catalogna non dipenderà più dalla pioggia». Messaggi di questo tipo sono falsi, pericolosi e equivalenti al negazionismo climatico.

Arriviamo dunque al settore primario. Agricoltura e allevamento dipendono direttamente da acqua e pioggia. In tali contesti la consapevolezza del cambio climatico c’è, ma differenze interne ai settori sono tante e i modelli intensivi sono maggioritari in Spagna e Catalogna (potremmo dire ovunque) e sono un problema per l’alto consumo d’acqua e per l’inquinamento delle falde sotterranee: in Catalogna, più del 40% di queste hanno un’alta concentrazione di nitrati e non sono quindi direttamente utilizzabili come riserve.

Un modello produttivo alternativo e rispettoso dell’ambiente è quindi più che mai necessario, ma le proteste dell’ultimo mese (anche qua forzatamente ricondotte sotto il cappello unico dei “trattori”) dimostrano la generale incomprensione del fenomeno e del settore, che è stato trascurato da molti movimenti sociali e spremuto e manipolato dalla grande politica.

La Spagna è esportatrice di prodotti agricoli (gli agricoltori francesi, nelle prime proteste di questi mesi, l’hanno accusata di concorrenza sleale) ma basa la sua economia su un modello estrattivista, che ha già portato negli ultimi anni al collasso del Mar Menor (regione di Murcia), e alla quasi distruzione della riserva di Doñana, una zona umida a Cadice, parco nazionale, in cui il governo locale del PP lascia che si risucchi clandestinamente acqua per la coltivazione delle fragole.

Siccità e consumo del suolo quindi, a cui si aggiunge la scarsità delle fonti energetiche, stanno abbattendo il rendimento di molte produzioni e aumentandone i costi. Ma la grande distribuzione, in un regime di quasi monopolio (in Spagna, tre catene di supermercati controllano più della metà del commercio alimentare), impone bassi prezzi ai produttori mentre gonfia i suoi guadagni nel resto della catena. Le proteste degli agricoltori e degli allevatori sono per questo variegate ed espressione di interessi completamente diversi e vanno da quelle guidate da grossi imprenditori, alle rivendicazioni dei piccoli produttori. I primi possono mantenere prezzi più bassi basandosi su un regime di sfruttamento del lavoro e del territorio e possono letteralmente colonizzare e inquinare ampie regioni interne che si spopolano. Associazioni di piccoli e medi agricoltori e allevatori cercano altre vie e proposte, ma la generale proliferazione di discorsi e rivendicazioni e le strumentalizzazioni del sistema mediatico rendono difficili i salti organizzativi.

Infine, da un lato, la destra (soprattutto VOX, ma anche PP) sta cercando, tramite la “piattaforma 6F”, di spostare il focus su teorie del complotto negazioniste del cambio climatico e su discorsi contro l’ambientalismo e le (debolissime) politiche europee per la transizione verde. Dall’altro, il ministro socialista dell’agricoltura (riconfermato nel nuovo governo Sánchez) risulta poco credibile in quanto ha sempre difeso gli interessi della grande distribuzione e comunque non sembra che i socialisti europei abbiano nessuna idea concreta per il settore oltre agli obiettivi di minima del Green Deal.

Per concludere, è chiaro che il problema è complesso e la crisi climatica è molteplice, sistemica e su vari livelli. L’insistenza sulle pratiche di risparmio individuali ha poco senso quando imposta da un sistema incoerente, ma potrà aiutarci a essere più consapevoli del nostro impatto sul clima e sul territorio e a stringere le necessarie alleanze con i settori produttivi che in questo momento sviluppano a loro volta pratiche alternative, rigenerative o con meno impatto sugli ecosistemi. La gestione emergenziale della crisi, quando questa è permanente e globale rischia semmai di assumere contorni via via più autoritari. Non ci si può più sorprendere né degli eventi climatici catastrofici che una volta erano straordinari, né delle proteste del settore primario, che continueranno a emergere nel futuro in forme e luoghi diversi, ripetutamente e con sempre maggiore intensità.

Immagine di copertina da Flickr