cult

CULT

Il terzo Geschlecht: lancia e manomissione

Negli anni Ottanta Derrida dedica quattro saggi a “Geschlecht”, una parola tedesca che ricorre nel testo di Heidegger e che significa nello stesso tempo “sesso”, “umanità”, “stirpe”, “razza”, “famiglia”, “specie”. Il terzo di questi saggi, che per decenni si era creduto perduto, è stato recentemente ritrovato grazie a una ricerca d’archivio ed è ora disponibile in traduzione italiana per Jaca Book

Se la ripetizione ci rende malati, è anche in grado di guarirci

Gilles Deleuze, Differenza e ripetizione

Di ciò che scrivo in questo stesso momento, ciascun dei miei lettori intende una cosa diversa; ed è un bene

Bernard Stiegler, La miseria simbolica 2

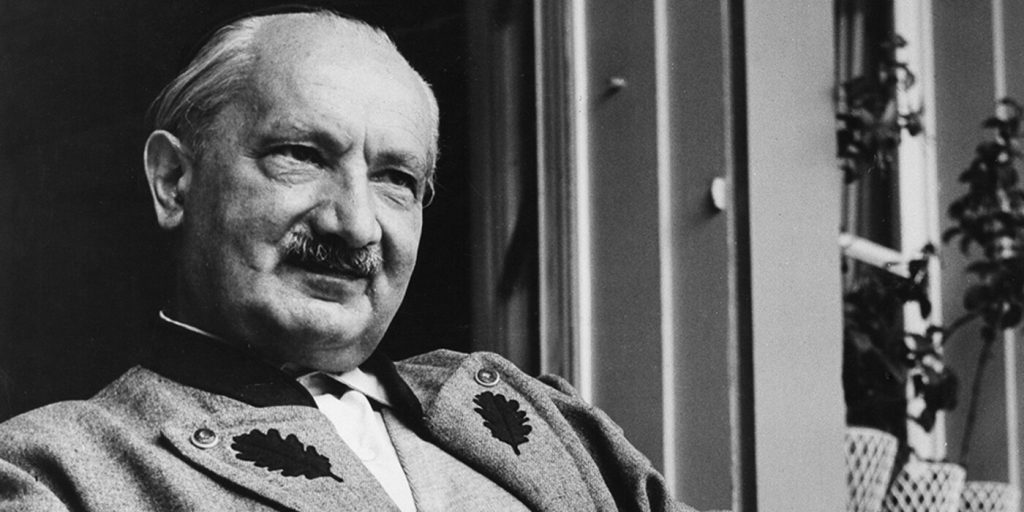

«Non pronuncerò questa parte della mia conferenza, che avrebbe dovuto intitolarsi Geschlecht III e il cui manoscritto (dattilografato) è stato fotocopiato e distribuito ad alcuni di voi per renderne possibile la discussione», annunciava Jacques Derrida all’Università di Loyola, Chicago, nel marzo del 1985. Annunciava, e intanto consegnava ad altre mani, un testo battuto a mano, mentre ingaggiava con la platea una più ampia discussione, che sarebbe diventata La mano di Heidegger (Geschlecht II). «Perché una qual cosa venga consegnata, o meglio affidata», fa presente Claudia Rankine nella raccolta lirica Don’t Let Me Be Lonely, «una mano deve tendersi in avanti, e una mano deve accogliere – bisogna essere ed esistere assieme, in questo mondo e in questa vita, in questo luogo di cui c’indichiamo la presenza». Tanto che, se sono quattro i Geschlechter, i luoghi dove Derrida, attraverso Heidegger, prosegue la sua mano/missione della filosofia occidentale (Geschlecht I, Differenza sessuale, differenza ontologica; Geschlecht II, La mano di Heidegger; Geschlecht IV, L’orecchio di Heidegger. Filopolemologia), dei quattro è solamente la terza parte («questa parte della mia conferenza, che è stata distribuita», come il filosofo francese ribadisce in Geschlecht II) a esser stata pubblicata postuma, pur una volta dattiloscritta e consegnata da mano a mano. Segue, dunque, cronologicamente le altre (quarta inclusa che avrebbe dovuto precederla), eppure in qualche modo le anticipa e le chiama, agendo come punto focale, muovendo, si direbbe, da un futuro anteriore: «Ha persino calamitato tutti gli altri Geschlechter in anticipo, o al momento della loro nascita», sostiene giustamente Rodrigo Therezo nella Prefazione della recente edizione italiana (Geschlecht III. Sesso, razza, nazione, umanità, traduzione di Raoul Frauenfelder, Jaca Book 2021).

La cautela che fa sì che questo terzo Geschlecht, e non il primo, né il quarto né il secondo, debba prima esser passato di mano in mano, affidato a uno spazio di con/divisione, sta nella stessa parola Geschlecht: vocabolo tedesco che racchiude in sé le molteplici accezioni di umanità, stirpe razza, famiglia, specie – e, non ultimo, sesso, il dispositivo che dividerebbe e ripartirebbe l’umano – e non solo – in maschile e femminile. Geschlecht, insomma, come principio di leggibilità e di riconoscimento – quel proprio, o meglio, proprio quel che rende l’Uomo tale (diverso dall’Animale) e gli uomini tali e quali (il pieno, rispetto alla Donna), e la donna un tale qualunque (l’Altro rispetto all’Uomo e agli uomini). Vocabolo tedesco, quindi, sovraccarico di tensioni, torsioni, vertigini e voragini; non malleabile, proprio come ogni linea di confine che proibisce e inibisce qualsiasi sconfinamento. Vocabolo che, proprio in quanto linea di confine, mostra subito un problema di traduzione, impedendo, in senso letterale, il passaggio da un senso all’altro: «Il significato di questa parola irradia verso delle valenze semantiche così diverse che non ci lasceremo così facilmente alle spalle, in direzione della cosa stessa (il Geschlecht), la marca della parola» – sempre Derrida in Geschlecht II.

Ha poco senso, si sa, posizionare i vari tasselli del discorso derridiano (e i quattro volumi: I, II, IV e III) in progressione continua e lineare (come il confine vorrebbe), e parlare d’antecedenze, prefigurazioni e ritrovamenti, quasi che il discorso possa guadagnare terreno e occupare una posizione. Eppure, proviamo: proviamo a metter piede (o mano?) in quel luogo che è Geschlecht III: luogo in cui Derrida, ancora una volta, si rivolge a Heidegger, a sua volta lettore di Trakl. Questa la storia – che, attenzione, Trakl non pronuncerebbe mai: ogni grande poeta, a detta di Heidegger, è tale perché dai suoi tanti versi ne trapela uno, l’unico (impronunciato e impronunciabile) Detto, ein (!) Gedicht, a cui il resto del corpus (e del corpo e dei corpi!) si consacra. Meglio: a cui il resto del corpus (del corpo, dei corpi) implacabilmente tende. Così vuole la metafora heideggeriana: alla punta acuminata della lancia tendono i punti geometrici della sua impugnatura: in questa quelli trovano il proprio senso, pur senza immediatamente appartenervi, e in questa quelli tutti sono (r)accolti e dal concetto afferrati e man/tenuti. E nella lama diventano arma contundente, e dalla lama il senso dell’impugnatura sgorga, come avviene da fonte, o dal corpo dalla lancia ferito e trapassato (in cadavere).

Allora, si diceva, questa la storia: «La lingua tedesca chiama Geschlecht la natura umana […] come pure le specie nel senso di ceppi, stirpi e famiglie; tutto questo a sua volta diviso nella duplicità dei sessi» (p. 69). Geschlecht: nel binarismo dei sessi, la riproduzione della specie e la produzione degli umani stessi. E riproduzione degli stessi umani, e dello Stesso, non fosse che nel conio (Schlag), nel marchio di serie, si è da tempo inserito un principio di decomposizione: là dove la specie umana è «stata colpita (!) fino alla lacerazione nella discordia fra i sessi», ciascuno dei due ha perso la propria limpidezza, innocenza e pudicizia – questa, «il poeta la chiama specie destinata a disfarsi» (p. 69). A segnale del disfacimento e della putrefazione (perché di decomposizione si parla: perdita progressiva e assieme inesorabile) sta la duplicità – Zweifache – del Geschlecht, doppiezza eminentemente sessuale, divenuta discordia da mitezza che era.

L’umanità ha ricevuto un colpo, che si dirà ancora ein Schlag, che l’ha ferita e degradata nel suo più intimo luogo, proprio là dove la ferita aperta non riesce a rimarginarsi: l’intimità dei due sessi ha perso la sua appropriatezza, prosegue la storia, e la specie umana è regredita nella bêtise. Di qui, la sfrenatezza dell’individualizzazione egoistica, rintracciabile, si lamenta, in tutte le umane vicende. Eppure quella può comunque rimettersi in cammino – perciò (ancora) non si disperi – se messa in moto da un secondo (secondo, e dunque successivo, ma assieme primo, perché primigenio: più originario) colpo, che le restituisca la propria natura. Non si faccia confusione con i numeri e i capitoli del Libro: la condizione animale e quadrupede, e la lotta parcellizzante fra individui, gli uni lupi agli altri, precede forse storicamente l’elegante postura umana, ma, ci insegna Heidegger, non pecchiamo di biologismo! Il marchio, lo Schlag, della natura umana, che è Geschlecht, mantiene una precedenza ontologica sulla bestialità: si tratta insomma di ritornare a una condizione archetipica, più antica e assieme più matura rispetto al decadimento ferino. Condizione che, in ogni caso e in ogni momento, può essere rimembrata, perché solo all’u/mano la memoria e l’archivio pertiene: «La scimmia, per esempio, possiede degli organi di prensione ma non possiede mani», così Heidegger ricordato da Derrida in Geschlecht II.

La mano, dunque, e non un non meglio specificato “organo di prensione”, è preposta a ricondurre la duplicità biforcuta della discordia a una duplicità mite – neutralizzata: armoniosa, ricompresa sotto il marchio dell’unità, declinata sempre e comunque al sostantivo maschile. Si tratta di ritornare in quel luogo – che in tedesco si dice Ort, termine che, come fa notare Heidegger, in origine denotava la lancia –, in cui il marchio del Geschlecht, che è umanità, che è razza, che è sesso, che è specie, che è nazione, torna a rilucere; in quel luogo, Ort e Land e Heimat, in cui converge pacificamente ogni uomo. Luogo in cui converge l’Uomo – di contro alla Donna, che infatti nell’Uomo è riassorbita in voce neutra, acefala e mostruosa, e di contro all’Animale, che rispetto all’Uomo è marchiato in negativo da abissale mancanza. Corpi minori, in cui il due, colpevolmente, non si riassorbe nell’uno, in cui la differenza non è capitalizzata dall’identità, in cui la ferita non si richiude, ma marcisce e suppura.

Questa la storia tramandata da Heidegger prima e da Derrida poi. Storia che in Derrida, però, subisce un tradimento semplicemente già perché tradotta: la nostalgia heideggeriana parla tedesco (anche se non solo al tedesco: mossa da astuta canaglia) e rifiuta parafrasi e volgarizzazioni latine e romanze (figuriamoci altre ancora e ancora più “lontane”). Che sia chiaro da principio: se esiste qualcosa come l’umanità, e se esiste, per l’uomo, un luogo in cui raccogliersi e in cui dirsi e compiere il proprio irenico destino, riappacificando ogni dissonanza – se esiste un luogo in cui i due sessi possano esprimersi in modo compito e conveniente (appropriato, modesto), questo dev’essere Geschlecht, dev’essere Detto in lingua tedesca. Che sia chiaro fin dal principio – in principio era il Logos, e nel Logos è la vita – che è sempre (lo stesso) Logos che splende nelle tenebre, fintanto che queste non riescono a offuscarlo e in lingua (altra, de* altrə) cifrarlo. Così lo straniero precipitato in terra, l’uomo cantato da Trakl (o da Heidegger, attraverso Trakl) in cerca della propria radice, è necessariamente Fremd – estraneo alla dialettica del dentro e del fuori del latino extraneus, il Fremd custodisce in sé memoria dell’antico lemma Fram: è in avanti, in cammino verso un altro luogo, o meglio di ritorno a un luogo che è suo già da sempre. E la sua nominazione come folle, Wahnsinnige, non ne dice tanto la dimensione di demenza e stoltezza quanto il suo legame con la strada, Weg, che non è strada di peregrinazione e d’erranza, ma movimento sicuro di ritorno: di riappropriazione o del tener sotto/mano, a portata di mano.

La dimensione escatologica di questo esercizio raffinato di filologia non va taciuta, perché nelle pagine di Trakl Heidegger, in cammino verso il linguaggio, va cercando proprio il principio di salvezza per «la stirpe in disfacimento – che il poeta chiama “stirpe sfatta”», e in decomposizione. Cercando all’indietro, tornando sulle proprie orme – come quell’altro folle di Almayer che con la sabbia prova a cancellare la figlia e non il volto dell’Uomo come farebbero le onde del mare secondo Foucault –, un colpo, quel colpo, il colpo (ein Schag) da assestare all’umanità, all’umanità dispersa e sparsa, che l’umanità nel suo unico, archetipico conio – ancora ein Schlag – riunisca e riassesti, anche riportando i due sessi ai retti binari(smi). Un movimento performativo: «Nel gesto di tornare alla lingua, Heidegger imprime attraverso la lingua una via del ritorno» (p. 124). E un movimento assieme verso l’esterno (il buon pastore dell’Essere non ha timore a spingersi in lungo e in largo, fuori/mano, per raccogliere, omnes et singulatim, le pecore che ritiene smarrite) e (ma soprattutto) a ritroso: i versi passati al vaglio, le scelte lessicali, il ricorso all’alto tedesco, altro non rivelano che una terra promessa forse sì dimenticata, ma ancora sempre aperta, generosa e memore dei propri proseliti, luogo privilegiato in cui raccogliersi. Nota Derrida: gesto, ad esser generosə, imperiale e imperialista, quasi suggerendo, come fece Carla Lonzi con Hegel, di spu(n)tare (su) Heidegger. Non si saprebbe altrimenti come interpretare questa universalità dal sapore destinale, anche se non si può escludere che, in qualche modo, il Geschlecht di Heidegger non sia che la denegazione del Geschlecht derridiano che il filosofo francese, come sintomo, fa ritornare in un movimento che tuttavia non prevede il ritorno…

Se Heidegger «parla tedesco non soltanto da un luogo tedesco, ma da un luogo che a sua volta situa il luogo dell’Occidente, dell’umanità», da un luogo (Ort) «a partire da cui» non solo «una nazione in quanto tale può determinarsi, presentarsi, nominarsi stricto sensu» (p. 96), ma a partire dal quale l’umanità dovrebbe presentarsi in quanto tale, la mossa decostruttiva che traduce e consegna e provincializza (mette mano a e manomette) questo stesso luogo è, al contempo, tradimento e liberazione. Tradimento, appunto, nel rivolgimento in lingue altre, biforcute, che scalzano una sovranità per definizione indivisibile e puntuale, non dispiegabile e non spiegabile ad altrə (così in Stati canaglia: «Questa indivisibilità la sottrae di principio sia alla spartizione, sia al tempo, sia al linguaggio: non appena io parlo all’altro, mi sottometto alla legge della ragione da dare, divido la mia autorità. La sovranità non può che tendere a regnare senza spartizione, non può che tendere all’egemonia imperiale»). E liberazione della mano, che dismette la sua posizione – la stretta attorno alla lancia, la presa del luogo, Ort, guadagnato – e si apre alle mani di altrə, alle quali dà ragione, con le quali la propria ragione spartisce.

E qui, anzitutto, dovrà darsi un render ragione allə animalə: l’enunciato (ein Gedicht?) in cui si ripartiva il donner e il saisir (già ripreso, e criticamente sospeso, in Geschlecht II: «La mano dell’uomo dà e si dà, come il pensiero e come ciò che si dà da pensare […], mentre l’organo della scimmia o dell’uomo quale semplice animale, se non addirittura come animal rationale, può soltanto prendere, cogliere, impossessarsi della cosa») è dogmatico, dal momento in cui non mostra, cioè non porge, al di fuori di sé, né contrassegni né prove né titoli (ancora Geschlecht II: «Non è soltanto dogmatico nella forma perché Heidegger nulla sa, e nulla vuole sapere a questo riguardo. È grave perché traccia un sistema di limiti in cui prende senso e valore tutto ciò che egli dice della mano dell’uomo. Dal momento che una tale delimitazione è problematica, il nome dell’uomo, il suo Geschlecht, diventa a sua volta problematico»). Un movimento – reclama insomma Derrida – che restituisca la ragione di cui ci si era impadroniti con gesto rapace – e quindi di cui anche l’animale è capace –, per riconoscere senso all’esterno, e per dare all’esterno un senso diverso dall’estraneo. Un donare il dono – e perché tuttə lə altrə animalə, a ben vedere, in questo intreccio sono presə e prendono (e per/donano e per/doneranno, quella «mano dell’uomo che fa segni e mostra», e «l’uomo esso stesso» che è «un segno o un mostro»). O, ancora, un distribuire, regalare, prestare, comunicare, condividere il manoscritto, che parla della mano, che “la mano” in quanto tale – con quel che comporta: un’epistemologia del vivente, un programma politico – libera, per condividere con tuttə. Dépense o, se preferite, disseminazione: così il senso del corpus (e del corpo e dei corpi) sgorga verso il fuori, si modula e si ibrida, grazie allə altrə sulle quali confida e alle quali affida il manoscritto. Scritto (a mano o meno, ormai poco conta) in altre lingue.

Paul Celan sosteneva che la poesia non è diversa da una stretta di mano. Rankine, che in apertura nella sua lingua ha parlato, vede nella stretta di mano – e nella poesia – l’affermativo dell’essere vivə, insieme. In comune. E Rilke, (non per caso) leggendo Trakl, non s’interrogava né sull’arma da impugnare né sull’orma da in/seguire per tornare al luogo (il luogo: non si sottolineerà abbastanza la cadenza reiterata dell’“ein” heideggeriano, che sempre precede Geschlecht, e Schlag, e Ort) patrio, l’unico in cui l’umanità in quanto tale (una, o meglio, dell’Uno) potesse aver luogo (nella duplice accezione di trovar posto e di prodursi). Ma si domandava il poeta, e domandava all’amico ed editore Ludwig von Ficker, davanti o dietro a chi questa mostrazione si realizzasse: nessun verso è scindibile dalla sua dimensione relazionale. «Il vissuto di Trakl infatti avanza come in immagini riflesse e riempie tutto il suo spazio, che è inaccessibile come lo spazio nello specchio (chi mai sarà stato?)». Chi c’è dietro, o davanti, o persino di lato (destro o sinistro che sia), a questo gioco di reduplicazioni/riproduzione dell’identico?

Vale allora la pena tornare (non come si torna a casa, ma come si barcolla, piuttosto, nei vuoti mulinelli dei vortici che infrangono, anche per un solo istante, il fluire magnifico e progressivo) a quel luogo poetico dischiuso da Trakl, per vedere se si possa incontrare altro, o meglio, altrə. Citiamo quindi Heidegger (ancora da In cammino verso il linguaggio), rifiutando però il senso unico im/posto dal Geschlecht: «Nulla possiamo intendere di quanto dice la poesia finché ad essa ci accostiamo con l’idea ottusa che debba avere un solo significato». Perché già solo il nominare «è chiamare entro la parola, è un invitare. C’è un doppio gesto compiuto dalla poesia, che è nominare le cose, e dunque affidarle al mondo». Le mani che mostrano il mondo e quelle che presentano al mondo, le mani che affidano e quelle che ricevono, che mantengono le promesse. Per la mano, e mano per mano, e di seconda mano (ossia nella mancanza di ogni origine e di ogni fine, nella mancanza che tra/volge ogni origine e ogni compimento) passa quella dimensione del comune, in cui s’intersecano tuttə lə viventə.

Ancora Heidegger, allora, che in A che poeti?, malgrado il Geschlecht, afferma: «La pianta, l’animale, come ogni uomo – ogni essente è arrischiato: è non protetto, cioè in bilico, a rischio». Si mantenga pure il gioco in lingua, purché non sia l’unica: bilico, parola che in tedesco (guarda il caso!) è ancora legata, attraverso Wagnis e Wage, alla strada, che è Weg, che adesso però significa percorso a tentoni, percorso a carponi, percorso a quattro zampe (o ali o pinne o tentacoli…). Mettiamo dunque piede (o, a questo punto, zampa o pinna o tentacolo…) in quell’Ort che ci è stato affidato con una stretta di mano e vediamo la parola poetica nella sua inesausta possibilità di creare, confondere, aumentare e moltiplicare la disseminazione – la manomissione che nulla ha a che fare con l’archioriginaria missione della mano.

In Durch die Enge geführt, Peter Szondi, parlando del corpus (del corpo e dei corpi) dell’amico Celan, cui sicuramente aveva stretto la mano, annotava entusiasta: «Il testo come tale si rifiuta di stare ulteriormente al servizio della realtà, e di svolgere la parte che gli è stata attribuita dai tempi di Aristotele […]. Realtà poetica, certo, testo che non segue più la realtà ma si configura e si fonda come realtà. Il poeta esige da sé e dal lettore di procedere nel territorio che è il suo testo». Il testo come tale si rifiuta di significare una solacosa (e ricordiamo l’anatema di Aristotele nella Metafisica: «Non significare una cosa unica è come non significare nulla affatto»), rifiuta la realtà dell’ein – sia l’uno del Geschlecht, dello Schlag, del luogo che è Ort, e che è la punta singolare e acuminata della lancia, dell’arma. La poesia traduce, e pertanto dissemina e dissolve, il principio di leggibilità che decide cosa è uomo e cosa è donna, cosa è uomo e cosa è animale, cosa è vita e cosa è morte, il Sovrano e la Bestia – la poesia s/compone, la poesia de/compone. E canta, sorniona e gioiosa, le sue stirpi in decadenza e putrefazione! Procediamo dunque, una zampa dopo l’altra, o tutte le zampe assieme (o le ali o le pinne o i tentacoli…, o meglio, e le ali e le pinne e i tentacoli e…) in quel territorio destrutturato, e saturato (e snaturato), dalla poesia. Conveniamo, allora, sul fatto che il Geschlecht, il “retto” conio dell’umano, della stirpe, della razza, del sesso, della specie, sia anzitutto una pericolosa trappola che si annoda allə viventə per riprodursi sempre eguale. E così, procedendo per marche e imponendo nomi, e stabilendo fra questi gerarchie, pare totalizzare l’esistente. Ed esser davvero, infine, il Detto – l’unico possibile e necessario. Ma il Geschlecht, annuncia Derrida, si può tradurre: si può guadare (e non solo guardare) il confine. Perché la poesia è per sua natura randagia. Perché i sessi non sono due, ma n, direbbero Deleuze e Guattari e non sono per natura dati ma performativamente costruiti, direbbero, tra le altrə Teresa de Lauretis e Judith Butler (e, forse, in questa direzione, contro le stesse intenzioni dell’autore e dei suoi esegeti ortodossi, corre la lamella a/sessuata di Lacan).

In Coreographie così traduce Derrida: «Se raggiungessimo qui, se qui ci avvicinassimo (perché questa non si raggiunge come un luogo determinato) alla zona di una relazione all’altro in cui il codice delle marche sessuali non sarebbe più discriminante? Pertanto, una relazione non a-sessuata […] ma altrimenti sessuata, al di là dell’opposizione maschile / femminile […]. Vorrei credere alla molteplicità di voci sessualmente marcate, a questo numero indeterminabile di voci aggrovigliate, a questo movimento di marche sessuali non identificate, la cui coreografia può allenare il corpo di ciascun individuo, attraversarlo, dividerlo, moltiplicarlo, che sia classificato come “uomo” o come “donna” secondo i criteri vigenti».

E poi, anche la cosiddetta natura umana non è una, e la natura non è natura, e il marchio che decide la differenza dei sessi, e delle loro relazioni (e delle loro relazioni di potere), non viene certo prima dell’operazione di violenza, simbolica e materiale, che forza le identità, i desideri, le anatomie e le posture entro quel conio. Perché il secondo colpo, o Schlag, quello che verrebbe per restituire alla specie, al sesso, alla razza, alla nazione, ciò che è loro proprio, riportando ordine, ripartendo le voci e i nomi, le mani e le lingue, è in realtà il primo (infinite volte riprodotto per meglio serrare le fila dei ranghi e le punte di lancia). E se dunque l’Uomo, e l’uomo e la donna, non sono specie da tutelare, né matrici a cui ritornare; saranno piuttosto generi da capovolgere, da sovvertire, da manomettere. Quanta confusione comporta il contare sulle dita: capitolo uno, due, quattro – e poi tre? Si può giocare un’ultima volta (non ultima: per contarle, non basteranno le dita di due zampe, né di quattro mani, né di mille piedi) con questo colpo, con questo Schlag? E renderlo un atto liberatorio ed emancipativo? Un colpo violento, sì, (non un pranzo di gala) attraverso il quale aprire una via di fuga, l’attività iterabile a piacere (e per gioco) dell’avventura. Un colpo col quale metter da parte quello strumento di classificazione e spartizione che è il conio, perché, tutto sommato (quanti sessi, quante zampe, per manomettere la favola e il calcolo?), essere de/compostə e ri/partitə, lo confessiamo, un po’ ci piace.