cult

CULT

«Come quando uccidono una zanzara». L’ascaro. Una storia anticoloniale

Traduzioni, risignificazioni e anticolonialismo a partire dal libro recentemente pubblicato da Tamu. Una novella fondamentale, a lungo attesa in traduzione italiana, “L’ascaro” di Ghebreyesus Hailu si costruisce dentro e contro la cultura del nostro paese e, insieme, quella etiopica. Corredano il libro i testi di Maaza Mengiste, Uoldelul Chelati Dirar, Alessandra Ferrini e un glossario tigrino-italiano.

L’ascaro. Una storia anticoloniale esplode nel nostro panorama editoriale come una mina sepolta e dimenticata sotto l’orizzonte della memoria. Scritto nel 1927, ma pubblicato nel 1950; scritto in Italia, ma redatto in tigrino; scritto in Vaticano, ma immaginato per un lettore etiopico; Storia che narra le vicende di un giovane arruolatosi come ascaro, ma anche Storia anticoloniale: il racconto di abba Ghebreyesus Hailu pubblicato quest’autunno da Tamu (140 pagine, 15€) è tutto questo e molto di più. Come se non bastasse, la novella vera e propria costituisce solo una piccola parte del libro, essendo incorniciata tra la prefazione di Maaza Mengiste, la nota del traduttore Uoldelul Chelati Dirar, la postfazione di Alessandra Ferrini e un ricco glossario tigrino-italiano.

La storia, le storie

La trama del romanzo è presto detta: Tequabo è un giovane eritreo, nato e cresciuto in un paese sotto diretto controllo coloniale europeo: gli italiani e l’Italia abitano e formano il suo orizzonte mentale, ma non esauriscono il suo idioletto culturale, continuamente in bilico tra Africa ed Europa, tra fedeltà alla cultura dei genitori e necessità di confrontarsi con quella dei colonizzatori. Decide di arruolarsi nell’esercito italiano, unica via per dimostrare il proprio valore d’uomo, ma in ciò facendo marca una rottura apparentemente definitiva con il proprio contesto di nascita e con la propria famiglia. Irriconoscibile agli occhi della madre che non vedrà mai più, Tequabo prende la via del mare. Impegnato nelle guerre italiane di conquista della Libia, l’ascaro scopre così il proprio essere colonizzato nel momento in cui viene scaraventato contro la resistenza antiitaliana, contro «genti intenzionate a lottare per difendere il proprio paese»; quando si accorge, insomma, che «il colonizzato [viene] utilizzato a sua volta come strumento di colonizzazione». Ma è troppo tardi: costretto a combattere contro «questi conterranei che, anche se distanti, [sono] pur sempre figli d’Africa» (p. 85), Tequabo riesce infine a tornare a casa, ma una casa che non lo riconosce più. Morta la madre, muore anche la terra che lo ha visto nascere:

Sono andato in una terra lontana,

per una patria non mia

lasciando i miei cari genitori in lacrime.

Peggio ancora ho ucciso mia madre.

Ma se con la partenza muoiono «la coscienza» sua e del suo popolo, la conclusione del racconto non invita alla resa passiva: certo, nei versi finali del racconto, altrimenti in prosa, ci sono tristezza e sconforto, ma anche consapevolezza della lotta che lo aspetta:

Mai più tarbush e armi!

Mai più italiani e caos!

Lontano da me chiunque mi inviti

A lasciare il mio paese.

Lontani da me fucili e proiettili.

Via da me l’arruolamento

E le promozioni degli italiani (p. 120).

È infatti anzitutto nel rifiuto dei colonizzatori, nella decisione di non accettare più le loro “promozioni” e di rinunciare alla richiesta di riconoscimento che prende forma la presa di coscienza anticoloniale di Tequabo. Perché il sistema coloniale opera sempre in due direzioni, e vi sono implicate le identità tanto del colonizzatore quanto del colonizzato:

Per questi bianchi sei un essere insignificante […]. Sembra quasi che credano tu discenda da un’altra specie animale […]. Ma noi [africani] siamo peggio di loro. Li consideriamo delle divinità al punto che se ci battono o ci umiliano quasi non ce ne accorgiamo. […] Ah, la nostra coscienza è morta! Gli italiani, come quando uccidono una zanzara, se mentre guidano le loro macchine si trovano di fronte un nero sulla strada passano oltre schiacciandolo senza prendersi il fastidio di fermarsi. […] L’italiano fa di noi ciò che vuole e proprio non ha alcuna paura di noi. «Persone senza padrone! Possano gli habesha essere persone senza padrone». La nostra coscienza è morta. Possa giungere un’epoca che la risollevi! (pp. 123-124)

Sembra di vedere in controluce il pensiero anticolonialista di Frantz Fanon, l’invito a considerare la decolonizzazione un processo che avvia dopo la conquista dell’indipendenza nazionale, il progetto di costruzione di un nuovo modello d’uomo che non assomigli più al colonizzato. Ma per quanto suggestiva e invitante, bisogna resistere a una simile lettura, adottando la quale si farebbe un torto alla radicalità di una novella nata prima delle teorizzazioni fanoniane, prima dello sviluppo dei processi di decolonizzazione degli anni Cinquanta, prima dell’affermarsi dei paradigmi post e decoloniale. L’ascaro non è solo “un romanzo anticoloniale”: è documento storico, fonte da cui partire per ricostruire una storia silenziata e dimenticata, grido di resistenza con una propria specificità, denso di una carica critica capace di superare in piena autonomia le secche della società e della cultura dei colonialismi storici. Come sottolineato da Uoldelul Chelati Dirar, «la valenza politica di questo testo è duplice: da una lato è una lucida e determinata critica del colonialismo italiano e della sua violenza strutturale, dall’altro è una denuncia altrettanto lucida dell’asservimento della popolazione eritrea al dominio coloniale» (p. 35).

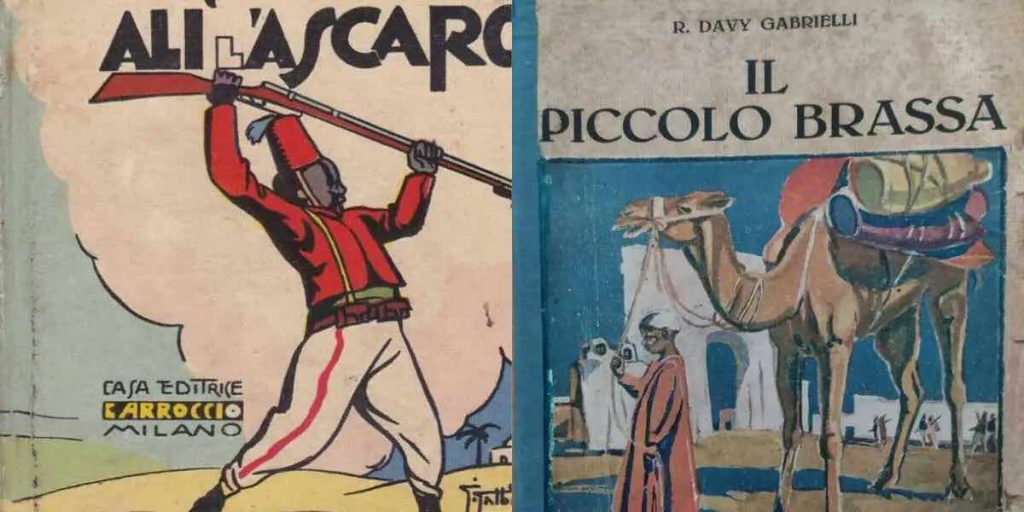

Copertine di romanzi coloniali con ascari protagonisti

Storicizzare sempre!

L’ascaro è un documento irriducibile a semplificazioni e tentativi di lettura che ne ignorino il background produttivo; a qualunque lettura, insomma, che provi a considerarlo al di fuori del processo storico di cui rappresenta un prodotto. Torna utile, in questo senso, richiamare l’esortazione di Fredric Jameson a storicizzare sempre!, a tenere sempre a mente la dimensione conflittuale di un testo, frutto di logiche editoriali, ma anche di rapporti di forza simbolica e materiale che lo attraversano e lo riformulano continuamente. Nel caso dell’Ascaro questo significa innanzitutto cercare di capire in (e contro) quali tradizioni letterarie sia stato costruito. La scrittura di abba Ghebreyesus Hailu è infatti radicata nella tradizione colta etiopica e, allo stesso tempo, in quella popolare e orale, due tratti che ne hanno peraltro reso particolarmente difficoltosa la traduzione. Questo stretto rapporto con la tradizione narrativa etiopica, d’altronde, «conferisce solidità narrativa al testo rendendolo immediatamente intellegibile ai lettori coevi, [ma allo stesso tempo] lo trasforma a sua volta in una fonte per lo storico» (p. 29).

A fianco della dimensione culturale africana, tuttavia, L’ascaro non è estraneo ai richiami della cultura europea, anzi. Da una parte, questo è indice della capacità di abba Ghebreyesus Hailu di muoversi a proprio agio tra i due sistemi culturali e, soprattutto, di sfruttare contro se stesso quello europeo. Particolarmente efficace, in questo senso, la ripresa del canto All’Italia di Leopardi per condannare l’impiego degli uomini eritrei nelle guerre coloniali:

Oh misero colui che in guerra è spento,

Non per li patrii lidi e per la pia

Consorte e i figli cari,

Ma da nemici altrui

Per altra gente, e non può dir morendo:

Alma terra natia,

La vita che mi desti ecco ti rendo (p. 77).

Dall’altra parte, a fianco di questo non poco ironico impiego della letteratura risorgimentale in funzione anticoloniale (un registro retorico peraltro impiegato anche dagli anticolonialisti italiani almeno ancora durante tutto il periodo crispino), si rende evidente un rapporto tra questo testo e la coeva letteratura colonialista pubblicata in Europa e in Italia. Anche in questo caso, tuttavia, l’impiego fattone dall’autore è tutt’altro che piano e, anzi, apre a possibili forme di risignificazione dei tropi del canone coloniale. Un esempio su tutti: la descrizione del viaggio che porta Tequabo fino in Libia se da un lato è radicata nell’esperienza di viaggio autobiografica dell’autore, dall’altra risponde quasi perfettamente al topos del viaggio che porta gli italiani ad Asmara. Ovviamente, però, con una variazione di rilievo: anziché originare in Europa, il viaggio parte dal Corno d’Africa e da lì risale il mar Rosso (facendo tutte le tappe “canoniche” dell’odeporica coloniale: Assab, Porto Said, la luna che si specchia nel canale, le folle cosmopolite dei porti africani, ecc.) e anziché presentare il mondo attraverso gli occhi di un uomo bianco, lo fa attraverso quelli di un africano. Insomma, il viaggio di Tequabo contribuisce a sovvertire radicalmente il «canone imperiale» (p. 31) in cui è giocoforza inserito.

L’ascaro si costruisce quindi dentro e contro la cultura italiana e, insieme, quella etiopica. Eppure, le due semiosfere non sono eguali e non occupano la stessa posizione: perché il testo è scritto in tigrino e il lettore modello di abba Ghebreyesus Hailu è l’africano che non ha piena coscienza della propria subalternità agli italiani. Ecco allora l’ultimo sovvertimento: a essere chiosate, per una volta, non sono le parole in tigrino, ma quelle in italiano. E se il glossario posto oggi in coda al testo è senz’altro un utile strumento di navigazione linguistica in un racconto tanto denso e complesso, esso contribuisce a confermare in chi legge la sensazione che quel testo non sia stato pensato per il lettore italiano e che tradurlo e leggerlo in italiano, oggi, sia un passaggio importante verso il riconoscimento della violenza (anche) epistemica del rapporto coloniale, e della sua attualità.

In copertina, reparto di ascari eritrei durante la guerra d’Etiopia, anni Trenta (fonte wikipedia)