approfondimenti

CULT

Amici

Un saggio di Paolo Virno sulla memoria, un montaggio inedito di testi dedicati a Lucio Castellano, Luciano Ferrari Bravo, Mario Dalmaviva e Benedetto Vecchi. Amici scomparsi che, al pari del filosofo, hanno vissuto la lunga stagione sovversiva inaugurata dal Sessantotto.

Introduzione. Le virtù del distacco

I testi che abbiamo l’onore di ripubblicare, quasi tutti ormai introvabili, in prima battuta sembrano dei ritratti. Indubbiamente sono ricordi scritti che l’autore, Paolo Virno, ha dedicato agli amici cari portati via dall’accidente e dalla malattia. Ma amici in immagine, qualcosa in più di un semplice ricordo; immagini in parole, assai di più di un semplice ritratto. Gli amici sono stati, al pari del filosofo materialista, sovversivi al tempo della Comune italiana, quella iniziata nel Sessantotto e chiusa in galera alla fine dei Settanta; travolta poi dagli yuppies della «Milano da bere», negli anni della controrivoluzione. Chi prima chi dopo, tra loro, ha imparato la vita trasformando il mondo, a pensare combattendo profitti e padroni. Sono Lucio Castellano, Luciano Ferrari Bravo, Mario Dalmaviva, Benedetto Vecchi. Colui che scrive ha avuto la fortuna di conoscere solo l’ultimo, Ben, ma dei primi conosce gesta politiche e invenzioni teoriche, documenti e vignette, articoli e lettere ai giudici. Sono però le immagini in parole di Paolo Virno che, negli anni, glieli hanno resi vicini.

In un libro di imminente uscita, dedicato al verbo ‘avere’, Paolo presenta un concetto di amicizia che lascerà il segno nel pensiero a venire. Fenomeno antropologico, e non squisitamente politico come quello di inimicizia, l’amicizia ha la sua sorgente in un tratto invariante della specie Homo sapiens: abbiamo la nostra essenza, ma non la siamo. Animali eccentrici, ovvero in alcun modo coincidenti con la propria natura. Se Aristotele ha chiarito che «l’amico è un altro se stesso», secondo Virno abbiamo amici perché siamo stranieri a noi stessi. L’estraneità a sé, invece di essere (esclusivamente) motivo di alienazione e angoscia, è condizione della socievolezza umana. Proprio perché non siamo identificabili con le nostre facoltà, ma di volta in volte ce ne appropriamo in relazione con gli altri e col mondo, l’amico è il nostro «doppio benvoluto». Ciò vuol dire anche, di converso, che quando siamo schiacciati su questa o quella prerogativa specie-specifica, quando tutto di noi ci sembra o vogliamo sia trasparente, per le amicizie non c’è più spazio, né tempo. Solo il disacco dalla nostra essenza, qualora socialmente coltivato con istituzioni politiche non coercitive, moltiplica le amicizie e rende la vita di ciascuno degna di essere vissuta.

In questi amici in immagine, allora, Paolo rivela l’individuazione che lo ha riguardato e lo riguarda, lo stile singolare del desiderio che parla e della parola che desidera. A lui, e ai suoi amici, la nostra gratitudine. [Francesco Raparelli]

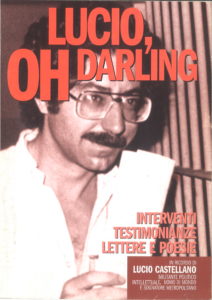

Lucio, oh darling

(3 gennaio 1995)

Il 30 dicembre è morto Lucio Castellano, protagonista del ’68 romano, sovversivo di chiara fama durante tutti gli anni Settanta, imputato nel processo “7 aprile”, studioso, saggista, redattore delle riviste più spericolate e meno effimere (Metropoli, Luogo comune, DeriveApprodi, per limitarsi alle principali). Lucio è morto dopo un mese di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Roma. Il 23 novembre, rincasando in moto, aveva subìto un incidente banale e terribile. Lesione al midollo spinale, il corpo paralizzato quasi per intero, la testa lucidissima. Lo ha ucciso la mancata ripresa del funzionamento polmonare. Fino all’ultimo ha comunicato con la sua compagna, i familiari, la tribù operosa e straziata degli amici. Senza voce in seguito a una tracheotomia, sillabava parole da intendere seguendo il movimento delle labbra. Anche nei giorni dell’epilogo, Lucio ha avuto cura e amore per le “cose penultime”, quelle quotidiane e decisive: il regalo da fare alla bionda Anna, la crisi di governo, notizie sul figlio di un amico, la pubblicazione di suoi scritti recenti e importanti. E poi, certo, la grande paura: ma una paura perlustrata e proferita, di cui ha voluto dare conto alla sua gente. Fraternamente, come al solito.

Lucio Castellano è stato un uomo pubblico (e di facili costumi, non dubitatene): non gli è riuscito di rifluire nel tinello di casa. Curioso, insoddisfatto, paradossale, non ha mai smesso di intraprendere viaggi avventurosi nella teoria politica e, appena possibile, nella politica più ruvida e terragna. A farla breve: Lucio era uno di quei marxisti che, formatisi negli anni Sessanta, hanno desiderato fin dal loro esordio lo scioglimento del Pcus e la caduta del Muro. Uno di quei comunisti per i quali l’abolizione del lavoro salariato ha costituito un programma realistico e ragionevole, modello di buona vita dei tempi nostri. Uno dei molti che si sono battuti contro il “socialismo reale” all’italiana, pagando per questo uno scotto non lieve. Uno dei pochi che già nei tumulti del 1977 intravidero i tratti salienti della svolta postfordista, ossia la centralità della comunicazione e del sapere nel ciclo produttivo. Per questa generazione (o parte di generazione), la difficoltà maggiore è stata, ed è, rimanere adeguata a sé medesima, all’altezza di quanto anticipò e presagì. Non provare troppo timore, insomma, di avere avuto ragione sulle cose che contano.

Lucio Castellano è stato un uomo pubblico (e di facili costumi, non dubitatene): non gli è riuscito di rifluire nel tinello di casa. Curioso, insoddisfatto, paradossale, non ha mai smesso di intraprendere viaggi avventurosi nella teoria politica e, appena possibile, nella politica più ruvida e terragna. A farla breve: Lucio era uno di quei marxisti che, formatisi negli anni Sessanta, hanno desiderato fin dal loro esordio lo scioglimento del Pcus e la caduta del Muro. Uno di quei comunisti per i quali l’abolizione del lavoro salariato ha costituito un programma realistico e ragionevole, modello di buona vita dei tempi nostri. Uno dei molti che si sono battuti contro il “socialismo reale” all’italiana, pagando per questo uno scotto non lieve. Uno dei pochi che già nei tumulti del 1977 intravidero i tratti salienti della svolta postfordista, ossia la centralità della comunicazione e del sapere nel ciclo produttivo. Per questa generazione (o parte di generazione), la difficoltà maggiore è stata, ed è, rimanere adeguata a sé medesima, all’altezza di quanto anticipò e presagì. Non provare troppo timore, insomma, di avere avuto ragione sulle cose che contano.

Lucio partecipò all’epopea delle lotte extrasindacali alla Fiat, nella primavera del 1969; al gruppo Potere Operaio, dall’inizio alla fine; alle rivolte civilizzatrici della seconda metà degli anni Settanta. Fu arrestato nel giugno del 1979, con una accusa strepitosa e lunatica: banda armata. Condannato in primo grado (12 anni), venne poi prosciolto in appello. Ha retto il carcere con compostezza, incredulo di tanta stoltezza da parte delle istituzioni democratiche, soccorrevole e ironico, evitando l’indurimento rancoroso cui propendono i più fragili. Negli anni Ottanta scrisse un libro, Il potere degli altri, che resta inevitabile per chiunque voglia pensare la crisi della politica moderna. Questo è tutto. Si fa per dire.

Il mondo del pressappoco

(28 gennaio 1995)

C’è un libro famoso, scritto da uno storico della scienza, il cui titolo è diventato quasi proverbiale: Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione. Non so voi, ma io ne sono certo: Lucio [Castellano] è stato, a pieno titolo, un cittadino del mondo del pressappoco. Anzi, un notabile, un patrizio. Lo è stato sempre, e con orgoglio, salvo un’unica infedeltà di cui dirò dopo. Una sola volta ha varcato il confine, introducendosi nell’universo della precisione. Goffo come può esserlo uno straniero che conosce poco la lingua e le abitudini del nuovo paese.

Ma andiamo con ordine. E vediamo di capirci: ‘pressappoco’ non significa qualcosa di meno che ‘precisione’, non è un gradino inferiore della stessa scala, non allude a una condizione difettosa o subalterna. L’uomo del pressappoco dà prova, egli pure, di rigore; anche il suo è uno sguardo completo e minuzioso sulle cose e sui fatti: ma si tratta di una diversa completezza, di un altro rigore. Lucio davanti alla porta 12 della Fiat di Rivalta, che chiede agli operai delle carrozzerie “qual è, all’incirca, il tempo della mensa”, li sbalordiva, certo, dato che la pausa per nutrirsi è una parentesi fissata in modo assai rigido: eppure coglieva un aspetto concretissimo (talvolta rilevante per organizzare uno sciopero deciso sul momento), giacché lenta e stentata è la ripresa del lavoro dopo il pasto, e non mancano il ciondolio, la chiacchiera, la sigaretta di soppiatto. Il tempo della mensa è anche all’incirca.

Chi abita il mondo del pressappoco rifugge ogni genere di professionalità: resta un dilettante impenitente. Ma è merito grande del dilettante cogliere con sicurezza, nella matassa dei fatti, le sfumature, i chiaroscuri, i bordi frastagliati, i chiasmi, le sbavature. Lucio ha affrontato il carcere, anche quello, con spirito dilettantesco. Non si è calato nel ruolo, mai si è impratichito degli usi e costumi locali. Tra noi, a cena, mille volte si è rinfacciato all’amico stupefatto e sogghignante che lui, di essere finito dentro, non si era accorto né poco né punto. “Te lo abbiamo tenuto nascosto, Lucio caro, siamo riusciti a evitarti il trauma”.

Soltanto uno che naviga nel pressappoco, soltanto un dilettante di classe, poteva svegliarsi, a Rebibbia, alle 9, talvolta anche alle 10. Tutti gli altri alle 6, incalzati dalle perquisizioni, dalla “conta” (la guardia che si sporge dallo spioncino e conta, appunto, i detenuti; uno, due, tre, quattro, nessuno è fuggito), dalla distribuzione del latte, dai barriti e ululati e pigolii della giungla in via di rianimazione. Lucio, imperterrito, dormiva. Soltanto chi rilutta ad apprendere il mestiere del prigioniero poteva scalpitare per i giornali, esigendoli al grido frastornante di “News!”, grido che suscitava ogni volta sconcerto e imprecazioni tra i secondini. Ma sentite il colpo di genio del nostro amico. Appena entrati in galera, ci sbattono nella cella numero 3, loculo disprezzato dai detenuti di lunga lena, i quartieri alti coincidendo con celle a doppia cifra (11, 12 ecc.). Ebbene, dopo un paio di giorni, durante l’ora di “aria”, Lucio scende in un cortile affollato da terroristi, rapinatori, camorristi, bravi ragazzi di ogni tipo, e, all’improvviso, urla a squarciagola: “Chi siamo noi?”. Cade il silenzio: i detenuti aspettano il seguito di tanta stravaganza, pronti semmai a rizelarsi. E Lucio si risponde: “La tre!”. Nessuno capisce che cosa significhi quel numero strillato come uno slogan. Volti perplessi, sussurri, capannelli. Lucio ripete il suo show. E poi ancora e ancora. Sta facendo l’apologia della nostra cella; se ne vanta, il pazzo. Nei giorni seguenti, all’“aria”, ho potuto constatare dal vivo come nasce una moda. “Chi siamo noi? La sette!”, “Chi siamo noi? La quattro!”. I bravi ragazzi rivendicano il lignaggio, la rinomanza, l’eccellenza della loro magione.

E però, d’altra parte: soltanto un pressappochista poteva scrivere, nell’autunno del 1976, il più bel saggio sul “movimento del ‘77”, quel Lavoro e produzione in cui è consumata più di una rottura epistemologica e, soprattutto, si diagnostica la crisi incipiente della società del lavoro. Soltanto un pressappochista è sensibile agli hopefulmonsters, ai mostri pieni di speranza, alle specie mutanti, ai tipi umani stretti tra un “non più” e un “non ancora”. Credo che Lucio si ritenesse uno della famiglia, anch’egli mostro pieno di speranza, egli pure mutante. Lucio è stato salvifico (‘salvatico’, parola con cui Leonardo da Vinci designa chi è abile a cavarsi dai guai, non saprei dire di te, amico mio). Salvifico, cioè portatore di salvezza. Se per salvezza si intenda ciò che rende meno lisa e un poco più increspata l’esistenza di coloro che ci stanno attorno. Lucio salvifico.

Almeno in una occasione, l’ho preannunciato, Lucio si rassegnò a traslocare nell’universo della precisione. Fu quando diventò imputato in un processo cervellotico e infame qual è stato il “7 aprile”. Lì, si volle professionista. Si mise a studiare gli atti, un cumulo di sentenze istruttorie più voluminose di Guerra e pace; indagò le intersezioni tra il nostro e altri processi politici; si preparò meticolosamente ai confronti con i “pentiti”. Decise, insomma, di dimostrare con geometrica precisione la propria estraneità alle accuse. Di condurre una controinchiesta che mettesse con le spalle al muro i cialtroni dei tribunali speciali. Immaginario Sherlock Holmes, fiero della sua lente di ingrandimento. Per giunta, fu lui, Lucio, ad accomodarsi per primo sulla seggiola della Corte d’Assise, dove gli imputati venivano interrogati (come a scuola, il Presidente chiamava in ordine alfabetico e Castellano è un nome a rischio). Gli toccò mostrare a tutti noi la linea di condotta, il modo di rispondere a tono, per tre giorni di fila, a una comitiva di ometti malevoli. Rompighiaccio mandato in avanscoperta: impeccabile e professionale (o quasi, non esageriamo), per una volta.

Ma l’apice nella carriera di imputato, Lucio lo lambì proprio al debutto, allorché, dopo l’arresto e una settimana in cella di isolamento, fu interrogato dal giudice istruttore. Gli consegnò una dichiarazione scritta: altera, beffarda, spietata. Indirizzata al magistrato più potente e temibile del tempo, tale Gallucci. Quel testo è, forse, il solo documento davvero inesorabile messo a punto dagli imputati del “7 aprile”. Leggetelo, per favore. Vedrete come Lucio, professionista per caso, abbia contribuito a salvare l’onore di un piccolo gruppo di comunisti sconfitti.

Negli anni del nostro scontento

(2001)

Un anno fa, Christian telefona e dice che Luciano [Ferrari Bravo] non ha più molto tempo. Il giorno dopo, sono a Padova. Luciano scende le scale interne del suo appartamento appoggiandosi al figlio, Federico. Molto magro, ma intatto. Nerella non gli ha preannunciato la visita. È contento dell’improvvisata, quest’uomo gentile. Parliamo, seduti nel salottino. Libri, mi chiede di mandargli un saggio su Vygotskij appena uscito. Politica, non ricordo. Rievocazioni di giornate al mare, a più riprese. Resoconti di liti e rappacificazioni. Amici che mandano saluti. Christian scherza sulla “bolla speculativa” dei mercati finanziari, evocata come un baubau dalla sinistra patetica. Luciano sorride. Più tardi, si cena insieme, in tanti. Parte il gioco delle battute e delle iperboli. Come in cella: a chi la spara più grossa. Luciano ha un gesto di insofferenza quando lo aiutiamo, “non sono mica Babbo Natale”. La stanchezza prevale, deve coricarsi. Ci abbracciamo guardandoci negli occhi: un dio misericordioso mi evita di dire sciocchezze, tipo “ci vediamo presto”. Solo due amici che si salutano una volta ancora.

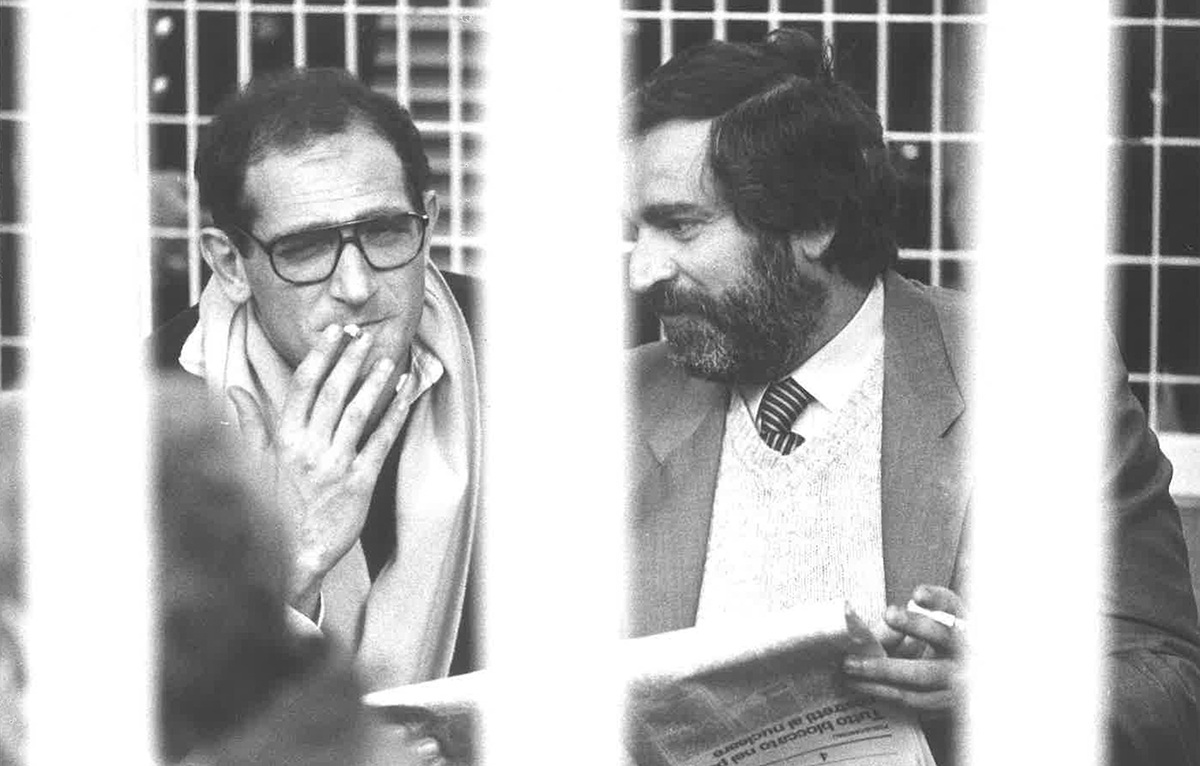

Ventidue anni fa, l’estate del 1979 nel braccio speciale di Rebibbia, il G8. Dopo l’isolamento, mettono me e Lucio Castellano con gli altri imputati del “7 aprile”. È l’ora d’aria, quando li raggiungiamo. Se ne stanno in fondo al piccolo cortile di cemento, appoggiati al muro per sfruttare l’ombra. Costumi da bagno, ciabatte, abbrutimento da cattività e calura. Ci vengono incontro da ogni lato, come un rimorso. Tra loro un uomo di trasandata eleganza (calzoni corti bianchi, da barca a vela), snello, con grandi baffi su un viso olivastro, asciutto. Luciano. Fino ad allora ne conoscevo soltanto i libri: in Potere Operaio non ci si era mai incontrati. Cella in comune, con Toni e Emilio Vesce. Pallavolo, pacatezza, curiosità reciproca. La sua ironia vedendomi alle prese con il secondo libro del Capitale: un po’ tardi, no? Poi la diaspora: trasferimento “a strappo” che è ancora notte, ognuno in un diverso carcere speciale, Luciano a Favignana, a recitare la parte dell’abate Faria sotto il livello del mare. Di nuovo insieme tre mesi dopo, a Palmi calabro, prigione nuova di zecca per soli “politici”. Dalla cella singola di Luciano, in certe giornate di gennaio con il cielo di smalto, si vedevano le isole Eolie. Molti anni dopo, dopo molto mare spartito insieme come la pagnotta dei primi cristiani, ho pensato all’incanto e allo scoramento che deve aver provato alla vista del profilo di Stromboli di là dalle sbarre.

I seminari a Rebibbia sull’incipit enigmatico della Fenomenologia dello spirito e sull’etica di Kant applicata ai “pentiti”. Luciano anfibio, o almeno bifronte: metà vecchia scuola, pensiero forte, Marx/Keynes/Schmitt, metà Mille plateaux, rottura epistemologica del ’77, attenzione all’emergere di una “nuova specie” oltre l’epoca del lavoro salariato. Non si poteva prevedere da quale Luciano, se da Jeckill o da Hyde, sarebbe venuta l’obiezione a un argomento sbilenco. In certi casi memorabili, le due metà si coalizzavano, ibridandosi di buon grado in ossimori seducenti. È così difficile capire l’allegria e il benessere che può suscitare un passo avanti, anche solo ipotetico, nel lavoro sulle idee? Bisogna essere proprio degli spiritualisti incalliti per misconoscere il carattere corporeo, talvolta adrenalinico, di una avventura concettuale.

Il giorno della sentenza, nel 1984, né lui né io andiamo in aula a farci impalare. Nel cortile, con la terra che in giugno è polvere e dune, giochiamo a tennis, mentre gli altri, vestiti a festa, vanno dall’oste a ritirare il conto. Le mani sudate, rigido come uno spaventapasseri reduce da un ictus, butto fuori tutte le palle. Ho preteso troppo da me stesso, non sono in grado di reggere tanto snobismo. Luciano invece si appassiona e smadonna e gioca di fino. Resterà, questa immagine di rilassatezza e virtuosismo, come un vademecum buono per affrontare ogni sorta di Giudizio Universale. Tornerà, questa immagine, a proposito del suo modo di morire, degli ultimi mesi (dal dicembre 1999 all’aprile successivo), quando discute per telefono delle aporie della sovranità e intanto ti tiene al corrente su di sé: le vie che gli restano per cavarsi dai guai, gli esiti non entusiasmanti delle cure, i primi dolori che lo sfiancano e lo allontanano, rendendo il dialogo asimmetrico.

(Dopo che morì Lucio Castellano, nel 1994, Luciano e io celebrammo insieme un sobrio rito in memoriam, percorrendo a nuoto un tunnel marino che avevamo esplorato anni addietro con il compagno nostro carissimo. Ora, di tanto in tanto, nuoto da solo in quel tratto di mare ricordando l’amico con cui ho ricordato l’amico. Per questa vertigine, i francesi hanno una buona espressione: en abyme.)

(Dopo che morì Lucio Castellano, nel 1994, Luciano e io celebrammo insieme un sobrio rito in memoriam, percorrendo a nuoto un tunnel marino che avevamo esplorato anni addietro con il compagno nostro carissimo. Ora, di tanto in tanto, nuoto da solo in quel tratto di mare ricordando l’amico con cui ho ricordato l’amico. Per questa vertigine, i francesi hanno una buona espressione: en abyme.)

Quindici anni fuori del carcere. Il miglior lettore, uno dei pochi cui si pensa mentre si scrive, presente ai bordi della pagina come il “coro di controllo” di cui parla Brecht, o il sorriso del gatto del Cheshire in Alice. Le discussioni periodiche, stagionali quanto i lavori di campagna, sempre semina e mai raccolto, i tentativi sfocati e quelli vividi di trovare la parola che squadrasse il foglio di fine millennio. Dopo la galera, Luciano non si è mai illuso che potessimo vivere una rivincita in grande stile. E ha rifuggito come la peste il risentimento astioso. Voleva un po’ di buona vita, questo sì, qualche giornata perfetta da degustare come un bicchiere di rosso o un libro ben temperato. E voleva, questo pure sì, una ricerca teorica a pieni polmoni, ambiziosa e spregiudicata, sulla grande trasformazione del lavoro, delle forme di vita, della compagine statale. L’ha voluta, una ricerca del genere, anche nell’ora del declino, essendo convinto che le faccende del mondo sublunare (leggi, governi, rivoluzioni) non diventano bazzecole neanche alla fine, se non per chi è già morto prima di morire.

Che Luciano abbia pensato con acume problemi essenziali della teoria politica, privilegiando i nodi più aggrovigliati e i paradossi meno addomesticabili, questo è noto alla parte migliore di due generazioni. In ogni caso, basta sfogliare la raccolta di scritti suoi, appena pubblicata, per rendersene conto. Ciò che qui vorrei ricordare è il modo in cui si è sforzato di riflettere sulla propria morte. Dei comportamenti si sa: pudore e decenza; risparmiare al prossimo, per quanto possibile, il disagio; l’immancabile “grazie” al medico che ha badato a lui negli ultimi giorni ciancicati e soporiferi. Ma oltre ai comportamenti, la riflessione in senso stretto. Se preferite: l’uso materialistico della cultura in una situazione di emergenza. Quando il tumore si manifestò la prima volta, e poi sembrò sconfitto, Luciano mi disse di aver riletto con voracità le pagine di Essere e tempo sulla finitezza, e il passo di Spinoza sull’eternità per gli atei, e La morte di Ivan Ilic di Tolstoi, per capire meglio quel che gli stava capitando e, anche, per sottoporre a ruvida verifica la tenuta di testi celebrati. Un doppio experimentum crucis: esperimento su di sé mediante i libri che contano, esperimento su quei medesimi libri mediante il proprio sé vulnerato. Mi colpì l’assoluta serietà del suo rapporto con le idee. Queste non se ne stavano altrove, neghittose e superflue, rispetto agli accadimenti estremi dell’esistenza, ma erano un attrezzo concretissimo, talvolta soccorrevole, semmai imperfetto come una vite spuntata. La malattia, dicono, fa piazza pulita dell’inessenziale: si vede che letture e pensieri, inessenziali non erano, per Luciano. Per un materialista come lui, era abbastanza ovvio che il verbo debba farsi carne.

Per non tenere il broncio al proprio tempo

(2019)

Mario Dalmaviva ha esercitato la virtù dell’ironia sia nel tempo della rivoluzione, grossomodo dal 1968 al 1977, sia in quello della controrivoluzione, inaugurato per lui dai cinque anni (1979-1984) che trascorse in carcere, vagabondando come un aquilone massiccio nel “circuito dei camosci”, nome affibbiato dai detenuti professionali alle prigioni di massima sicurezza.

Ricordo che nel 1973, durante l’occupazione della Fiat Mirafiori osteggiata dal sindacato e più ancora dal Pci, Mario bofonchiava sornione: “Questo è un momento decisivo, compagni. Ma allora, ci chiederà quel ragazzino che ora insegue il pallone, perché non vi siete decisi?”. E anche: “A lungo andare, i momenti decisivi somigliano ai week-end: uno alla settimana, e poi si ricomincia”. L’ironia servì a lenire, non certo a sradicare, il delirio di onnipotenza che, per qualche anno almeno, ci fece compagnia.

Delirio di onnipotenza? Mi spiego. Ridevamo, Mario e io, di certe raffigurazioni luttuose degli anni Settanta. A sentire la sinistra patetica, la Comune dell’operaio della linea di montaggio (più radicale e incisiva, credo, di quella di Parigi) andava tramandata come una sequenza di repressioni subite, complotti fascisti, strapotere dei padroni e insolenza dei capireparto. E noialtri intenti a resistere alla meno peggio, crocifissi dai mass media, perseguitati senza misericordia anche negli angusti rifugi in cui ci rintanavamo. Mario sapeva bene che è vero il contrario: mai una generazione ha avuto tanto potere sociale quanto la nostra, mai le regole del gioco sono rimaste così a lungo fuori gioco, mai la paura ha colonizzato a tal punto la vita di chi per mestiere o vocazione è abituato a comandare. “Fu allora – diceva Mario prendendosi gioco dei compagni del lutto continuo – che gli operai delle Carrozzerie cosparsero i reparti di immaginette di Padre Pio, illudendosi di farla franca”. A Torino, dopo l’insurrezione operaia del 3 luglio 1969 in corso Traiano (probabilmente la data più rilevante nella storia italiana del secondo dopoguerra), fu difficile non ritenere che tutto o quasi era diventato possibile. Delirio di onnipotenza, appunto. E l’ironia, puntata sulle proprie gesta, come medicina a portata di bocca. Mario capì prima di me e di altri che, avendo vinto un premio ingente al superenalotto della forza politica, bisognava evitare di perdere la schedina con la tracotanza e l’esaltazione. Per tenere gli occhi freddi, niente di meglio che qualche lampo di sarcasmo.

Quando con un pizzico di stupore si ritrovò segretario nazionale di Potere Operaio, dalla metà del 1973 all’inizio del 1975, Mario fu solerte, pignolo, forse ansioso, certamente incline allo sfottò. Nelle riunioni del direttivo dell’organizzazione, teneva relazioni arzigogolate, con un lessico degno del marxismo eretico dei “Quaderni rossi”, noblesse oblige. Ma, oltre a tenerle, era come se ascoltasse quelle sue relazioni. Si udiva concionare: in questo minuscolo distacco, grazie al quale ci si trasforma in spettatori di se stessi, Mario ospitava un brechtiano “coro di controllo”, capace di impietosi ed esilaranti (auto)commenti. Allora ho capito di nuovo la differenza tra agire con terribile serietà e prendersi sul serio. Lungi dal coincidere, le due cose spesso si escludono a vicenda.

Più tardi, allorché fu arrestato per aver covato una nidiata di bande armate e accudito una insurrezione contro i poteri dello Stato, l’ironia aiutò Mario a mitigare un altro delirio, opposto e simmetrico a quello di casa nel decennio tumultuoso: il suo nome è delirio di impotenza. Parlavi, e non ti sentivano. Raccontavi fatti e circostanze, e i giudici, tutti di sinistra beninteso, ti trattavano come se disquisissi di villeggiature su Marte o della sorte di Pinocchio giunto alla mezza età. Ma questo era il meno. Il più, cioè il peggio, stava nel deserto sociale, nella sconfitta operaia, nella fragilità che affliggeva il nuovo lavoro precario e intellettuale, nell’intimo pentimento di una parte della nostra gente (piccoli Dostoevskij, scopertisi cristianissimi dopo la prima cospirazione fallita). È per l’ironia, insieme mite e feroce, con cui ha tenuto a bada il delirio di impotenza e l’orrore del pentimento che Marione (ma sì, il maggiorativo ‘one’ è stato il suo autentico numero di matricola nelle patrie galere) divenne poco a poco famoso oltre la cerchia ormai asfittica dei sovversivi. Le sue vignette, pubblicate su “il manifesto” e “Linus” e altrove, sono state un segno di riconoscimento dapprima insolito, poi toccante, infine capace di inquietare come un mal di mare etico.

Vorrei dire qualcosa su Mario infermiere del nostro comune delirio di impotenza. Sono stato suo compagno di cella, insieme a Lucio Castellano e Lanfranco Caminiti. Coinquilino della cella 11, a essere precisi: il numero del loculo con brande in cui eravamo conficcati è importante, e molto, perché titolo d’onore, attestato di uno stile di vita, simbolo concentrato di vaste tradizioni e di un inconfondibile humour. Delle vignette di Marione, in cui due celle dialogano laconicamente per dovere di buon vicinato o autentica empatia, c’è poco da dire e molto da ridere. Le ho viste nascere, alcune di quelle vignette. Talvolta l’autore ce le anticipava a mo’ di test, per valutare fiacchezza o agilità della battuta escogitata. E noi, maligni, a scuotere la testa proprio alle più riuscite, salvo smentirci subito dopo, complimentando l’autore avvilito. Più che delle vignette, vorrei parlare di Marione detenuto, del suo modo di ingannare un poco il tempo, ma non troppo se stesso.

La cella collettiva, abitata da quattro detenuti, è una microsocietà in cui vige la più ferrea divisione del lavoro. Ogni prigioniero incarna un ruolo, anzi indossa una maschera teatrale. Chi fa il ministro degli esteri, tenendo relazioni diplomatiche con le altre celle. Chi organizza seminari e letture collettive di classici: per esempio dell’Etica nicomachea di Aristotele, nella speranza di decifrare l’animo niente affatto tormentato dei “pentiti”. Chi porta fin troppo spesso, e quasi senza parere, il discorso sulle esperienze erotiche di un passato tutt’altro che prossimo. Chi cucina sopraffino, come prova di indipendenza dalle costrizioni dell’ambiente. Marione cambiò più volte maschera, ma da un certo momento in poi cominciò a osservare con divertimento l’insieme delle maschere possibili, gli stereotipi che ciascuna comporta, i loro tic e le loro bizzarrie. Diventò un collezionista di maschere carcerarie: fu questa, fino al termine della prigionia e anche in seguito, la sua maschera genuina. Marione raccolse in un album, dapprima immaginario, poi suddiviso in vignette, i dialetti e le allucinazioni della vita in carcere, le frasi fatte e tuttavia care come amuleti, i disorientamenti di varia natura, l’eterno ritorno dell’uguale e la variazione che alligna inaspettata proprio nel tedioso “ancora una volta”. Di Marione detenuto conservo soprattutto immagini estive: coperto a stento da un lungo camicione, va a sapere se pigiama o tuta mimetica, che si reca con flemma alla doccia o in cortile durante l’ora d’aria, e ascolta benevolo, e sferza impietoso, e rimane impassibilmente scosso. Le maschere che l’uomo con il camicione collezionò sono radunate in un paio di libri. Se vi capita, guardatele senza la supponenza di chi la sa lunga, né l’indulgenza che si riserva ai parenti. Più riderete di cuore o sorriderete a bocca storta, più entrerete in confidenza con una vicenda schiettamente tragica.

So bene, Mario caro, che detestavi la retorica pacchiana dei compagni nostalgici, come pure le frasi a effetto di qualche dottor sottile. Ma siamo troppo brevi per restare sempre sobri. Lascia che usi al tuo proposito (e di altri compagni che, come te, non ci sono più) le parole che Nanni Balestrini mette in bocca all’operaio protagonista del romanzo Vogliamo tutto, al termine dell’insurrezione di Corso Traiano, il 3 luglio 1969: “Siamo stanchissimi, sfiniti. Per ora basta”.

Uno di noi

(gennaio 2020)

Da anni Benedetto [Vecchi] era intento a morire nel modo più alacre che si possa immaginare: studiando, scrivendo pagine non futili (cioè: non introverse), detestando gli intellettuali con i mocassini e facendo comunella con quelli dai piedi scalzi (era uno di loro, del resto), censendo con buonumore i sintomi di rivolte prossime venture, soccorrendo generosamente coloro che cercavano di soccorrerlo. Una morte pubblica, gremita di voci, mai priva di solidarietà nei confronti di chi sarebbe restato. Poiché lo scemare del suo tempo è diventato, esso pure, un tassello della prassi collettiva, agli amici veniva da pensare che Benedetto sarebbe durato indefinitamente. È la sola eternità che noi materialisti possiamo concederci.

Ho conosciuto Benedetto nel 1988, quando cominciai a lavorare alle pagine culturali de “il manifesto”. Non era ancora un redattore, Benedetto, ma un tecnico informatico. Lo divenne poco dopo, timido e circospetto, vorace di libri e di idee. Sapeva di non appartenere alla tribù degli happy few, dei letterati “felici pochi” che spacciano citazioni come eroina tagliata pur di scansare qualsivoglia pensiero, sempre pronti a rifugiarsi in un soave borgo campagnolo quando l’epoca ruggisce. Dotato delle qualità, e anche della durezza, degli unhappy many, degli “infelici molti” di cui è composto il proletariato moderno che lavora con il linguaggio, Benedetto capì in fretta come orientarsi nel corso della grande trasformazione del modo di produzione capitalistico, delle forme di vita, dei gerghi e delle tonalità emotive. Cercammo e trovammo insieme nomi provvisori, a volte maldestri, per designare quella trasformazione e la sovversione che essa covava in seno: lavoro cognitivo, intellettualità di massa, rivoluzione come esodo, democrazia non rappresentativa.

Ricordo Benedetto nei seminari parigini degli anni Novanta, da cui nascerà la coalizione politica e intellettuale chiamata Euronomade. La sua curiosità. L’emozione accuratamente celata quando conobbe Toni Negri e gli altri esuli, insomma i bersagli prediletti del pogrom berlingueriano contro la sinistra rivoluzionaria. Fu allora che Benedetto inciampò, per così dire, nel concetto cui avrebbe dedicato le sue energie fino a ieri: il general intellect, l’“intelletto generale” di cui parla Marx come dell’autentico pilone della produzione sociale. Il pensiero, il sapere, il linguaggio messi al lavoro, fonte eminente del profitto: d’accordo, disse Benedetto, ma in che modo, mediante quali procedure? Le sue riflessioni sulla rete informatica, contenute in innumerevoli articoli e in due libri pregevoli, sono un tentativo di rispondere a questi quesiti di gran peso, serenamente ignorati da una sinistra raccapricciante o patetica.

Sempre negli anni Novanta, Benedetto partecipò a una rivista durata soltanto quattro numeri, meno effimera però di testate universitarie che si trascinano per decenni: “Luogo comune”. Le riunioni di redazione furono talvolta adrenaliniche, certamente mai squisite della squisitezza letale di cui si beano gli scrutatori di anime. In quella rivista è stato detto quasi tutto l’essenziale sul tempo che viene. Coloro che vi hanno messo mano, anche se si sono persi di vista, mantengono la tacita intesa di chi è affratellato da comuni scoperte. Con Benedetto, su certi temi e certi eventi, bastava un sorriso complice: che te lo dico a fare, amico mio?