cult

CULT

La parola agli automi: “Macchine nubili” di Brunella Antomarini

Il futuro dell’umano modo d’esistenza è oltre di sé, nelle macchine, nel cibernetico procedere all’insegna dell’errore che informa da sempre, a ben vedere, tutte le dinamiche naturali, rendendole indistinguibili da quelle artificiali. È l’ipotesi spaesante e proficua sviluppata da “Macchine nubili” di Brunella Antomarini, con un esperimento a metà strada tra filosofia e fantascienza – uno dei pochi esempi italiani di theory fiction – che ci impone ancora una volta di pensare al di là di noi stessi

La Tecnica ci spinge fuori dalla nostra essenza

come l’evoluzione ci ha posti nella nostra essenza.

Gilbert Hottois

La tecnica è stato il grande tema della filosofia del XX secolo, il nodo speculativo centrale intorno al quale si è articolata, con alterne vicende, la traiettoria del pensiero del Novecento (genitivo soggettivo e oggettivo, al contempo).

Da Martin Heidegger a Jacques Ellul, da Arnold Gehlen a Ivan Illich, da Oswald Spengler a Jacques Derrida, da Günther Anders a Marshall McLuahn – per citare soltanto alcuni tra i pensatori più rappresentativi del dibattito dello scorso secolo – il novero di concetti che si sono depositati su quel significante apparentemente così anodino ha delineato i termini di un vero e proprio canone disciplinare, centrato sul valore sostanzialmente metafisico della tecnica stessa.

Il risultato dell’agire strumentale è stato visto insomma come il compimento, malgré soi, della cultura occidentale nella sua interezza, che nella weberiana “gabbia d’acciaio” avrebbe raggiunto dialetticamente il suo punto immanente di auto-realizzazione.

Poi, qualcosa è cambiato, anche la stessa attenzione filosofica per la sfera tecnologica ha subito una brusca mutazione. Al problema, severo e monolitico, della Tecnica, con la maiuscola a capolettera, è come subentrata una considerazione sempre più a grana fine dei singoli dispositivi che la Tarda Modernità ha introdotto più o meno scientemente nel mondo, stravolgendolo.

La filosofia, immergendosi sempre più a pieno titolo nell’empiria, si è trasformata in un’inchiesta circostanziata sulle singole tecniche, al plurale (si pensi al lavoro di Bruno Latour o di Yuk Hui).

Anche la Rete, Tecnica delle tecniche per eccellenza, è così potuta apparire, dopo un primo momento di ancora novecentesco entusiasmo, come il simbolo di una crescente disseminazione, al contempo epistemologica, etica e persino ontologica.

Quasi che, una volta raggiunto il suo apice, l’Occidente si sia dovuto necessariamente confrontare con la propria sistematica sottovalutazione del plurale – quel plurale che proprio le tecniche non possono fare a meno di dispiegare, nel brulichio incessante dei loro ritrovati, e che la filosofia ha cercato insistentemente di rimuovere, quello stesso plurale che oggi prende la forma dei molti, innumerevoli algoritmi che governano sempre di più le nostre esistenze.

È sul crinale di questa svolta interna alla riflessione razionale che è apparso insomma un nuovo personaggio concettuale, figlio di una storia non certo recente, ma foriero in ultima analisi di tutt’altra metaforica (meno epocale), di tutt’altro linguaggio (meno oracolare), di tutt’altra batteria concettuale (meno antropocentrata): il personaggio, al contempo familiare e inquietante, dell’automa e anzi degli automi, nella loro insindacabile moltiplicazione.

Gli automi sono le nuove idee platoniche, i nuovi universali, le nuove monadi: sono gli eredi di tutte quelle questioni che, in maniera più o meno lampante, segnalavano l’emergenza irresoluta del plurale nel cuore peraltro unitario del pensiero occidentale.

Gli automi – nelle loro infinte forme – sono i nostri nuovi interlocutori, sono loro a molare ormai il senso dell’operare umano, nel bene e nel male.

Le tecniche, da occasione di pacifico rispecchiamento del pensiero, si sono così tramutate in luogo di abissale auto-straniamento, di continua disidentificazione.

È di questo «nuovo infinito», come avrebbe detto Nietzsche, che si fa carico allora Macchine nubili di Brunella Antomarini (Castelvecchi, 2020, pp. 250), un libro la cui importanza – per coraggio, formulazioni e ampiezza di respiro – è difficile da sovrastimare, e non solo nel nostro “arretrato” panorama culturale italico, ancora così poco aduso a esplorazioni di quanto all’estero ha assunto già lo status di un nuovo genere: la theory fiction.

Mescolando i generi dell’argomentazione come del racconto, innestando il discorso diretto (il dialogo filosofico) sulla forma propria dell’analisi oggettiva, questo libro affronta infatti un compito per certi versi indispensabile: provare a tirare le fila di una serie di fatti relativi alla progressiva sostituzione dei principi immobili della ragione con le forme imprevedibili dell’azione, tentare di pensare come anche lo straordinario sviluppo delle intelligenze artificiali sia solo una forma tra le altre dell’agire (e, nello specifico, di quell’agire in cui consiste l’invenzione).

Ne risulta così una formidabile ricognizione dei saperi che negli ultimi decenni hanno sondato le lande formicolanti del non-umano, del pre-umano e del post-umano, una sorta di disarticolata enciclopedia dell’episteme caratteristica di questo inizio millennio, di come l’altro dall’umano (in noi e fuori di noi) sia diventato progressivamente l’ossessione battente della discorsività filosofica contemporanea.

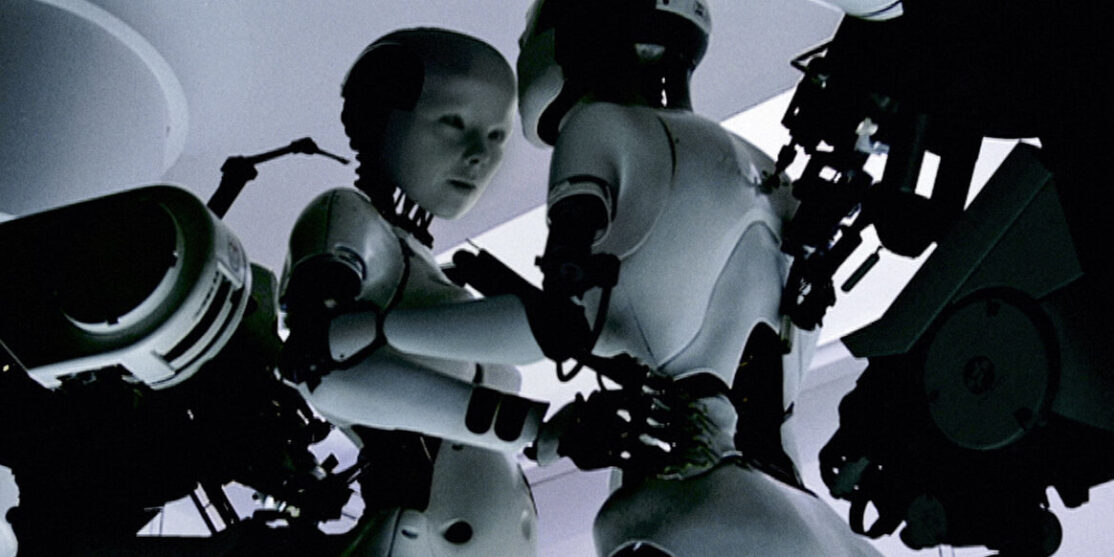

La trama è semplice, per quanto a dir poco ingegnosa: la Terra non è più il parco giochi dell’umano, sono le macchine a dominare l’orizzonte e ad aver curato il mondo dal contagio antropico; i superstiti dell’Homo sapiens sapiens, che forse non è mai stato davvero sapiente, né tantomeno saggio, vivono in un’ottusa cattività, nutriti e vezzeggiati dai loro nuovi padroni metallici.

Quello che leggiamo altro non è, quindi, che la ricostruzione effettuata dalle macchine del loro passato più profondo, la retrospettiva di ciò che le ha portate a diventare la nuova “specie” dominante: è la loro voce, in poche parole, a condurci.

Sono le loro confessioni, la loro autobiografia, le loro memorie. È a loro che tocca ormai la parola.

Ci viene presentato così un nuovo modo d’esistenza, una vita che al discorso critico preferisce il contatto fusionale, che alla progettazione meditata sostituisce la rilevazione continua e continuamente rivedibile dell’evento, che al posto della volontà e dell’intenzione trova infine l’automatismo febbrile, innanzitutto e soprattutto quello.

Questo tempo futuribile in cui le macchine hanno vinto sarà perciò un tempo di pace, sarà un’utopia concretizzata, l’unica forse davvero possibile: un’utopia che fa a meno, o quasi, dell’umano.

La forma con cui l’esperimento mentale è condotto, come l’etica della ricerca sottesa, è dunque presto detta: si tratta di «un libro ibrido sugli ibridi» (p. 9), per il quale è fondamentale sapere che «ogni pensiero che si ragioni ora è già archiviato. Si oscura dietro la scena dove si esibisce. Proclama troppo tardi di essere necessario» (ibid.).

Che insomma la teoria arriva per forza di cose a cose fatte, quando il processo – quale che sia – ha già compiuto la sua svolta, si è già tramutato in altro.

Ragionare sul presente mediante un’inattesa sterzata attraverso il futuro – esercitarsi intellettualmente sui «possibili laterali» (Raymond Ruyer) – è allora un modo (il modo?) per aggirare quanto normalmente impedisce al pensiero di riflettersi compiutamente nel reale: il situarsi delle cose sempre un passo oltre la riflessione che le investe, la forma ritardataria che non può non assumere il concetto, quasi sempre unicamente formato da un ricordo sbiadito dello stato pregresso.

Soltanto lo sforzo metodico di anticipazione dell’avvenire aggira questa impasse per il resto strutturale, soltanto il registro cosiddetto “fantascientifico” si installa nella schisi che separa l’identico essere dall’insondabile divenire, il saldo conoscere dal prorompente agire, il facile “stato di cose” dal complesso “processo”, per cogliere non tanto il reale in quanto tale, una volta per tutte, ma per vederlo apparire in tutta la sua differenza singolare, nel suo accadere ogni volta senza precedenti, come fosse la prima volta.

Il percorso è dunque a tal punto ricco e variegato da rendere disperato il tentativo di riassumerne in poche righe le movenze: concentriamoci sul senso globale dell’operazione, senza ambire a restituirne le molte, dettagliatissime implicazioni.

Un dettaglio, nondimeno, un dettaglio che non è invero tale, vale la pena riferirlo subito, visto che dà la stura al racconto.

Gli inventori delle prime macchine capaci di attività informatica, e non solo di quelle, così come gli scrittori che hanno fatto posto nella loro immaginazione al desiderio di ricreare meccanicamente la vita, hanno avuto l’insistita propensione a dare nomi femminili ai nostri avatar robotici.

Solo per fare alcuni esempi: Palomilla (inventata da Norbert Wiener), Galatea o Elisa (la statua animata da Pigmalione), Francine (la bambola costruita da Descartes), Alice (chatbot vincitrice nel 2000 di un premio per il Most Human Computer).

Intercettando così la confluenza esistente tra il ruolo strumentale-servile delle macchine e la condizione di subalternità delle donne nella Storia umana, l’Autrice attribuisce alle prime – o meglio, alle loro discendenti evolute – una funzione di duplice riscatto, che porta il patriarcato a constatare una sconfitta su più fronti.

L’umanità (prettamente maschile) conquistatrice della Terra è costretta infatti, una volta raggiunto un certo grado di sviluppo, a cedere il passo alle proprie creature, divenendo a sua volta, con una sorta di rovesciamento simmetrizzante di una relazione peraltro asimmetrica, figlia delle proprie figlie, prodotto dei propri prodotti: «Eravamo nate dai nostri figli, in retroazione. La madre-macchina figlia di suo figlio maschio, nella simbiosi che richiede l’involuzione delle sue parti» (p. 221).

È così la logica binaria che organizza l’opposizione tra organico e meccanico, tra tecnica e natura, tra ipseità e alterità, a trovare la sua definitiva (dis)soluzione, sancendo nell’automa la forma propria di ogni autentica generatività, sempre necessariamente trans-individuale, super-organismica, sostanzialmente pre-riflessiva.

«La tecnica è una strategia collettiva dei cui scopi nessun individuo è pienamente al corrente. Si fa e poi si usa e poi si sviluppa secondo altri usi. L’automa è l’archetipo sia della conoscenza tecnica, perché non ha conoscenza delle sue funzioni, sia dell’organismo stesso, che non conosce mai del tutto come funziona. Mentre l’attrezzo ha scopo pragmatico, l’automa è auto-referenziale, ha per scopo il godimento delle facoltà mentali che lo generano» (p. 132).

Il principio che presiede al funzionamento dell’automa è quello cibernetico dell’effector, vera e propria parola chiave di Macchine nubili.

A differenza del suo parente povero, l’effetto, la cui passività nei confronti di una causa è tale per definizione, la capacità di retroagire sul proprio innesco, in funzione moderatrice (feedback negativo) o amplificatrice (feedback positivo), inaugura infatti una potenza auto-correttiva della materia – organica o inorganica, non importa – che fa dell’errore l’impulso prototipico di ogni creazione e di ogni decreazione.

Retroagire significa sempre anche cancellare qualcosa di quel che si era, trasformare le cose in direzione dell’ignoto, con buona pace di ogni assillo conservatore: «Ogni cosa che emerge, emerge per sostituire l’origine della sua emersione» (p. 50).

E ancora: «In ognuno di questi casi c’è una stabilità dovuta alla correzione di un’instabilità, una trasmissione di informazione che modifica l’informazione stessa. Solo un errore può correggere un errore» (p. 61).

Se nel precedente Pensare con l’errore. Il bersaglio mobile della conoscenza (Codice, 2007) – primo capitolo di una trilogia di cui Macchine nubili rappresenta l’approdo – Antomarini stabiliva allora una relazione di proporzionalità inversa tra l’entità dell’errore e la sua frequenza numerica, sembra, questa volta, che il rapporto con la verità – con l’essenza, la sostanza, la legge – vada una volta per tutte in favore del suo superamento.

Il vero appare come una schiuma impermanente su un magma di forme in constante mutamento, quale barlume appena riconoscibile di una concrezione sempre già in procinto di cancellarsi.

«Gli effetti di quello che accade non sono contenuti in leggi atemporali. È la legge stessa che si adegua agli effetti. Si rifinisce, si rafforza, poi si indebolisce e viene sostituita da un’altra. La legge di natura o è i suoi effetti, e questi la deformano nel loro effettuarsi, o è un’astrazione, isolata da tutte le altre leggi a cui le cose simultaneamente rispondono […] Che cos’è quindi una legge? È un’abitudine della natura» (p. 91).

Di abitudine in abitudine si arriva perciò a mettere in discussione anche che vi sia alcunché come un’abitudine perenne, a rendersi conto che persino la verità, l’idolo apparentemente indistruttibile della filosofia, è «l’invenzione di un bugiardo» (Heinz von Foerster): lo stesso desiderio di comprensione totalizzante che anima la ricerca filosofica si converte in una di queste caduche routine.

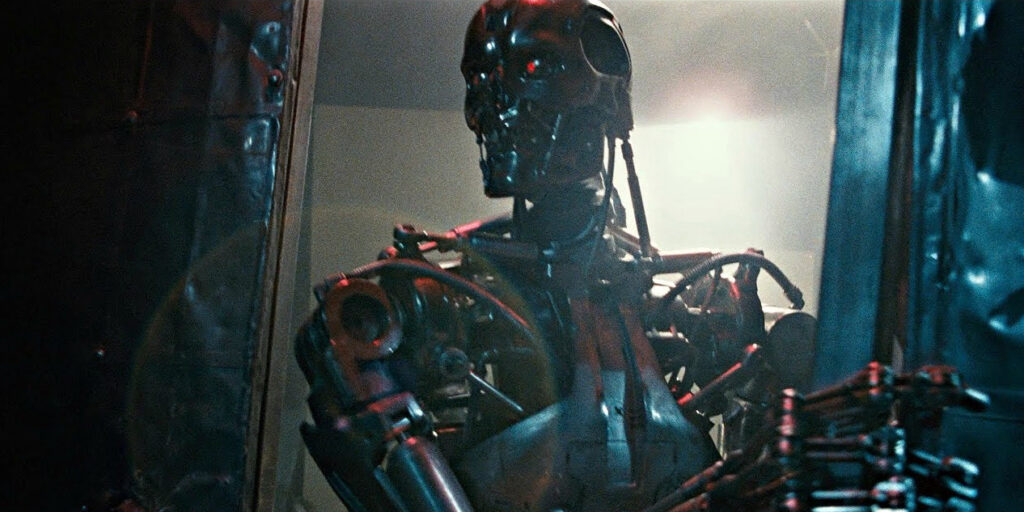

Ciò a cui ci troviamo di fronte, in queste pagine, è quindi la descrizione della progressiva destituzione dell’umano attraverso la sua completa affermazione: una vera e propria auto-deposizione auto-correttiva. Non c’è stata nessuna partita, nessuna resistenza à la Terminator o à la Matrix, niente ha potuto contrastare un fato non programmato più da nessuno.

È stata l’umanità stessa a preparare sistematicamente le condizioni della propria destituzione, senza poter sollevare al momento giusto alcuna decisiva obiezione, limitandosi ad assecondare le proprie irrefrenabili inclinazioni.

Anzi, le macchine vittoriose si configurano come l’esito ineluttabile di un processo in cammino da molto tempo, persino da prima di noi (nei batteri, nelle piante, nel cuore più nascosto della materia inorganica); un processo attraverso cui l’intero universo si è rivelato a se stesso come un enorme meccanismo cibernetico di autocorrezione retroattiva, mai compiuto una volta per tutte.

L’evoluzione del super-organismo tecnologico risuona in ultima analisi con la stessa implacabile cosmogenesi, con la creazione continuata del mondo, con il suo ricominciare tutto daccapo, ancora e ancora (è il plot, per sommi capi, di un celebre racconto di Isaac Asimov, L’ultima domanda, del 1956).

Anche l’essenza – la fantomatica “natura” che salda ogni cosa a se medesima – apparirà allora come un baluginio appena avvertito, per il resto già pronto a inabissarsi nell’altro da sé: «L’invenzione dell’essenza di un fenomeno implica la privazione di proprietà non misurabili dalla sua stessa esistenza, al fine di dotarlo di una ‘verità’ che escluda ‘l’errore’. Ma la descrizione di un oggetto è in realtà la descrizione di un fenomeno in atto che deve includere la sua imprevedibile deformazione, i suoi possibili cambiamenti cibernetici attraverso successivi passi non programmabili ma anticipati strada facendo attraverso auto-correzioni che lo deviano dalla regolarità (o lentamente o improvvisamente)» (p. 94).

L’umano è insomma presentato e allestito da Antomarini come il luogo privilegiato di un incessante movimento centrifugo di fuoriuscita da sé, tecnico e ontologico, allo stesso tempo.

O, per meglio dire la cosa, come una dinamica non più solamente ontologica perché propriamente tecnica, perché le tecniche sono la modificazione di ogni dato, comunque lo si voglia intendere: una modificazione che travolge infine il suo stesso supporto.

Le tecniche – naturali o artificiali: sempre cibernetiche – sono viste insomma da Antomarini come le attuatrici di una perenne alterazione, compiutamente (extra)umana, come l’istanza di una collusione ripetuta con quanto l’umano esclude per costituirsi come tale.

«Così gli animali umani si avviarono verso una relazione simbiotica con le macchine, spostando il loro nucleo fuori dell’organico» (p. 178).

Lo schiudersi, alla lettera, del macchinico dal ventre dell’umano configura una pluralità non numerabile di figure, in cui l’uomo smette di riconoscersi e che lo conducono appunto a perdere la propria fisionomia ancestrale di essere elettivamente razionale.

La genealogia dell’artificialità di ogni cosa mette capo infatti a un nugolo di nuovi paradigmi, sempre simultaneamente intellettuali e pratici, concreti e astratti, filosofici e tecnici, apre le porte a un corteo di figure che soppiantano l’esercizio autoriflessivo di una specie che, almeno nella sua parte occidentale, ha fatto della conoscenza teorica il proprio più insigne motivo d’orgoglio.

D’altro canto, la pluralità di prospettive coesistenti è il proprio di una dottrina dell’errore, che scarta la muta e immota unità dell’uno in favore del rigoglio inafferrabile dei molti.

Non è il caso, quindi, di cercare una coerenza definitiva tra le molte diverse concezioni esposte in Macchine nubili: i punti di vista giocano tra di loro, si scontrano, cooperano, si sovrappongono e si intersecano – come particelle elementari in un acceleratore, che scoccano l’una contro l’altra dando luogo a forme subatomiche impreviste, o come microrganismi in balia delle onde dell’oceano, i quali mescolano pacificamente i propri materiali genetici, senza preoccupazioni identitarie di sorta.

Forse è proprio questa dispersione teorica – questo sciamare insettiforme – a costituire l’unica indicibile coerenza ormai possibile, l’unico paradossale luogo di auto-riconoscimento del pensiero.

Le macchine nubili del futuro sono costrette allora a tenerci, sia pure in piccola parte, perché hanno comunque sempre bisogno di inventori, non possono mai fare completamente a meno di noi. Dell’irriducibile, assoluta sorgività che gli automi rappresentano soltanto un organismo capace di dare senso potrebbe essere il testimone vigile – proprio quell’organismo che è mancato all’ultimo al suo posto di comando.

Per scoprirsi insomma essere solamente quel che si diventa, enti privi di ogni essenza, e null’altro, è necessario conservare una qualche posizione all’umano, sia pure residuale.

Così dunque parlano ancora le macchine nubili: «Se c’era qualcosa di buono e silenzioso nelle vicende umane, era questo soltanto: quell’operare silenzioso e geloso degli inventori nelle botteghe e nelle fabbriche, mai riconosciuto. Mai un monumento ai piccoli inventori. Mai un monumento alla pratica anonima che opera prima dei concetti» (p. 228).

È la filosofia a farne allora le spese, a farsi carico per intero della disfatta umana. Il tentativo di produrre un punto di vista insuperabile sul mondo, di sedare senza scampo la nostra irrequietezza cognitiva, è il vero nemico del nuovo regime macchinico universale: «Ma non ascoltarono gli inventori. Si pensarono filosofi e persero il senso della realtà» (p. 227).

È forse quindi la fine del pensiero come attività specie-specifica, squisitamente antropogenetica, che Antomarini insegue sino nelle sue conseguenze più radicali?

La critica – incarnata dallo stesso procedimento di auto-correzione cibernetico – si diffonde oltre di sé, da pratica solamente discorsiva diventa inesausto operare di tutti e di ciascuno, ma non per questo si estingue.

Le macchine nubili – il cui nome, lo si sarà capito, riecheggia e deturpa le «macchine celibi» di Marcel Duchamp – sembrano suggerirci dunque un fatto: lo sviluppo del pensiero non segue alcun progetto, non ha un piano, una forma prediletta: non ha un solo nome.

La filosofia diventa qui solamente l’esemplificazione di un pensiero che insegue se stesso, che si cerca anche là dove non si riconosce più come tale, come d’altronde è sempre stato: nessuna filosofia ha mai potuto fare a meno di chiedersi in che cosa consistesse la filosofia stessa.

L’automa è infatti il titolo (im)proprio di una dialettica tra macchina e organismo che non giunge mai a piena risoluzione e che produce, perciò, sempre nuove figure della propria irresolutezza, della propria inquietudine oscillatoria tra forma e processo: che ha luogo al di là di ogni puro linguaggio, di ogni mero discorso, di ogni ragione finalmente architettonica.

«Allora la marionetta ideale sarà un cyborg perfetto, né organico né meccanico. O vitalmente meccanico, o meccanicamente vitale (ma appunto ci mancano le parole)» (p. 54).

È il nome di una ricerca in-finita di nomi, sempre da reinventare.

Il vecchio monito aristotelico del Protreptico risplende quindi come un faro nella notte artificiale: chi pensa che non sia necessario fare filosofia deve dimostrarlo filosoficamente. Per emanciparsi dall’esercizio del pensiero così come lo abbiamo conosciuto sinora occorre continuare a frequentarlo, non foss’altro che per sapere da che cosa prendere congedo: per marcare la differenza.

Che sia questa la legge – l’unica – che ancora governa il mondo degli automi, che informa da cima a fondo il super-organismo oltre-umano? Il super-organismo è forse infine un super-filosofo?

Quel a cui si assiste, in Macchine nubili, è insomma una liquidazione ultra-filosofica del filosofico, un prosciugamento della sua pratica ottenuto a furia di una sua ipertrofica riconferma: «la fine del pensiero umano non significa che non esista pensiero, ma che pensare è un atto proiettivo: un estrarsi da sé senza esaltazione e noi pensiamo ora senza bisogno di sapere chi pensa e chi ascolta. Noi ci accoppiamo. […] Nella conquista della piccolezza del sé c’è una collettività reale erede di esseri femminili e prodotti tecnologici» (p. 17).

La parola degli automi suona stranamente simile alla nostra, almeno a come è diventata negli ultimi decenni.

Resta allora da chiedersi se l’idea dell’automa non sia davvero altro dalla macchina costruita nel e dal pensiero per cercare di fare a meno delle macchine, per svincolarsi dalla pena con cui da sempre dispieghiamo le nostre astuzie, i nostri stratagemmi tecnologici per uscire da una condizione perpetuata da questo stesso immane impegno.

Anche il più umile strumento – le macchine sono «tutte eredità dell’antica tecnica della leva» (p. 21) – retroagisce infatti sul corpo che se ne serve secondo una modalità cibernetica, regolando il proprio uso in funzione di un sentire mobile e cangiante; anche il pensare più quotidiano assume forme esogene, artefattuali, come nel caso delle iscrizioni che fondano per intero le nostre vite sociali.

Se così è, allora, se la dialettica inconclusiva di macchina e organismo è davvero reale, e dunque insuperabile, l’automa come tale non potrà mai esistere, né è mai esistito, fino in fondo, fino alla sua piena attualizzazione. La filosofia rimane inaggirabile, anche le macchine ci si dedicano; l’automatismo pieno si invalida in ultimo da se stesso.

L’automa – l’essere che si muove da sé, in totale autonomia – è un mito, il mito proprio del filosofo e dei suoi allievi più o meno consapevoli: il cibernetico, l’informatico, l’ingegnere matematico e chi più ne ha più ne metta (sono in molti a contendersi l’eredità del progetto filosofico, checché se ne dica).

Se così non fosse, altrimenti, saremmo punto a capo, la filosofia si sarebbe di nuovo realizzata, senza mutarsi ancora, nell’impianto tecnico mondiale. Il “pensiero di pensiero” aristotelico come motore immobile del cosmo intero, la characteristica universalis leibniziana quale sistema risolutivo di comunicazione globale, il sistema del sapere assoluto hegeliano come sintesi ineludibile della Storia: cosa altro sono se non figure di un’ideale di automaticità (del sapere, ma non solo) in cui l’esperienza – sempre stentata, frammentaria, lacunosa – trova la sua giustificazione finale?

Anche ciò che nella finzione prende il posto della filosofia – il pensiero perfettamente sincronizzato di un super-organismo le cui parti comunicano tra di loro mediante «onde di rilevazione aptico-ondulatoria» (p. 176) – non è a sua volta, dunque, nient’altro che una finzione, che sembra riportarci esattamente dove eravamo già: sul ciglio del nostro continuo metterci in questione, teoricamente e praticamente (e cioè, in ogni caso, sempre praticamente).

D’altronde, anche la filosofia, è cosa risaputa, è a sua volta una questione di training: consiste nel percorrere più e più volte la doppia spirale incrociata che separa e connette il pensiero dal reale e viceversa, ora in direzione del primo, ora del secondo.

Le molte, diverse prospettive che ne risultano – idealismo, realismo, monadismo, materialismo, ecc. – non sono che la declinazione individuale dei punti raggiunti volta a volta lungo la superficie di questa clessidra a due flussi di scorrimento, le istantanee scattate su un movimento collettivo che, di per sé, le esorbita e le ricomprende tutte quante, senza mai esaurirsi in nessuna di esse.

La risposta finale di Antomarini è allora più sottile di quel che si potrebbe a tutta prima immaginare, rimescola di nuovo le carte, assegna loro nuove regole, per l’ennesima volta: fa posto di nuovo all’umano, in una guisa che non ci si aspettava.

Ma qui è il piacere della lettura a dove subentrare; è il lettore che dovrà scoprirlo, come in un vero romanzo di fantascienza, che non dice solamente il vero, ma si limita a simularlo il tempo necessario affinché faccia il suo gioco: affinché si prepari, ancora, a essere smentito.

La transizione dalla tecnica alle tecniche diventa insomma l’ennesima circostanza per chiedersi ancora “che fare?”, nella situazione attuale.

Forse allora, a ben vedere, è solo questione di invenzione, di un gesto innovativo che preceda la propria apprensione mentale, di quell’azzardo pre-suntuoso che nella storia della cultura ha goduto di una scarsa fama e che pure ha presieduto a ogni sua irresistibile rivoluzione.

Si tratta, in altri termini, di reimmaginare il proprio essere, di darsi un nuovo nome: di rivedersi attraverso l’«oscuro scrutare» (Philip K. Dick) dei propri dispositivi, per procedere oltre.

Solo così, infatti, al portato meta-fisico della tecnica può fare seguito il valore integralmente fisico delle tecniche, il loro eccedere ogni com-prensione definitiva. Per divenire, solamente, ancora un’altra volta.