cult

CULT

CARNE y ARENA: deserto, cuore, confini

Si fa esperienza virtuale del confine Messico-Stati Uniti nell’installazione di Alejandro Iñárritu. In scena fino al 15 gennaio alla Fondazione Prada di Milano, mostra il cuore diviso fra U.S. (noi ma anche Stati Uniti) e gli altri

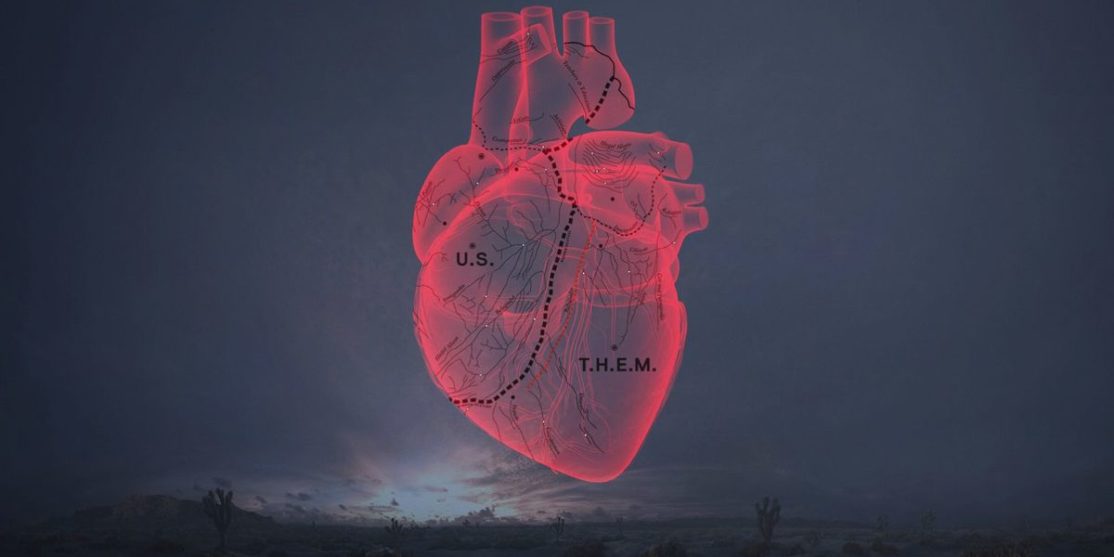

Cosa accade se un organo come il cuore diventa il territorio di confine tra Messico e Stati Uniti? O la mappa concettuale da seguire per attraversare la soglia dell’esperienza virtuale?

Quel cuore transitorio e instabile che in 21 grammi era stato il cardine simbolico e organico di quel sistema di narrazione complessa, torna qui come territorio di attraversamento, come suggerimento visuale e immagine “sintetica” con cui Alejandro Iñárritu presenta il suo ultimo lavoro CARNE y ARENA. Poco più di sei minuti di installazione presentata allo scorso Festival di Cannes e ancora fino al 15 gennaio allestita alla Fondazione Prada di Milano. Si tratta dell’ultimo esperimento del regista messicano, da sempre alla ricerca delle possibilità del cinema come macchina narrativa, come tecnologia della sensibilità in grado di mantenere un contatto con il reale e al contempo di trasfigurarlo, di maggiorare la realtà attraverso il valore fotogenico dell’immagine e di connettere e integrare in un flusso continuo i dati esterni con la percezione dello spettatore.

Il cuore, prima immagine che lo spettatore incontra all’inizio del percorso, affiancato da una didascalia, una sintetica dichiarazione che spiega le intenzioni di questo lavoro, è solcato da una linea tratteggiata, un confine che appunto richiama il potere simbolico e descrittivo della mappa, che separa idealmente I due ventricoli in due territori: U.S., noi, gli Stati Uniti, gli spettatori, e T.H.E.M., loro, gli altri, gli immigrati e i profughi messicani e centroamericani.

Con questa immagine inizia il percorso.

Si entra in una stanza fredda e metallica piena di scarpe di ogni genere: sandali, stivali, ciabatte, residui dei corpi migranti. Apprendiamo questo da un’altra didascalia che ci indica anche il comportamento da tenere. Bisogna levare le scarpe, riporle in un armadietto e attendere il segnale luminoso per poter accedere all’ambiente successivo dove avverrà l’esperienza della realtà virtuale. È la condotta del corpo che deve essere istruita per poter poi essere performata, come Iñárritu sembra aver capito molto bene. Non è sufficiente indossare il visore per credere di essere altrove, è innanzitutto necessario un ambiente fisico e atmosferico che rendano credibile tale comportamento.

Così e solo così si può accedere alla carne e alla arena, al cuore e al territorio, solo così il corpo può percepire e lo sguardo esplorare, alimentando una fede percettiva per un ambiente che si trova altrove, rendendo possibile un viaggio virtuale nella realtà.

Un pittore del secolo scorso, pensando alla tela e al potere della visione, disse: sono a Pietroburgo nel mio letto, a Parigi i miei occhi vedono il sole. Alejandro Iñárritu attraverso l’esperienza virtuale e immersiva di CARNE y ARENA dimostra questa abilità a chiunque voglia provarne l’effetto.

Entriamo così nel secondo ambiente, una grande stanza vuota e buia il cui unico elemento guida è la sabbia che copre il pavimento. A piedi nudi raggiungiamo il centro e indossiamo il visore per l’esperienza virtuale. Si materializza il deserto dell’Arizona, il vento che muove i radi e bassi cespugli, che solleva la sabbia e sposta i capelli. Non c’è limite all’immagine, l’ambiente è intorno a noi e noi siamo attraverso l’ambiente. Il paesaggio sonoro crea la spazialità credibile del luogo e solo allora, dopo qualche secondo utile all’orientamento, arrivano gli uomini, le auto della polizia, gli elicotteri, i cani, le armi, e il confine, prima inesistente, prende forma. I fari violentano l’ambiente, noi assistiamo alla scena proteggendoci dalla ferocia delle forze speciali di polizia. L’identità di questo confine diventa visibile.

Ci si muove liberamente nello spazio, assistiti da due persone che si occupano per tutta la durata dell’esperienza dell’incolumità di noi esploratori. La sabbia è l’elemento che radica la nostra presenza al suolo. Si evita di calpestare i cespugli, di camminare sopra i corpi, di urtare le auto. Ci sono anche alcuni momenti onirici: una nuvola luminosa appare e stimola la traiettoria dello sguardo, una piccola barca naufraga nel mare e poi scompare. Al termine, il deserto torna ad essere il luogo originario e paesaggistico dei primi secondi.

L’esperienza finisce, ci viene chiesto di lasciare la sala, di attendere in un’altra stanza dove possiamo pulirci I piedi bianchi per la polvere e recuperare le nostre scarpe. Per giungere all’ultimo ambiente si attraversa un corridoio. Il lato sinistro è creato con una parte di palizzata (materiale dell’esercito che risale al conflitto in Vietnam) già dismessa dal confine secondo il progetto di Trump. All’urlo di “Build the Wall” al momento esistono prototipi in cemento e altri materiali su cui lo U.S. Customs and Border Protection sta facendo i test per rinforzare il muro. Si può sbirciare attraverso e vedere il visitatore successivo alle prese con la sua personale esplorazione. Del resto non c’è da temere il rischio di uno strappo nell’illusione. Questo è un gioco, certamente ben fatto, di un viaggio virtuale in una storia non nostra. La dichiarazione di intenti che avevamo letto in principio, viene recuperata nell’ultima stanza con l’esposizione dei ritratti delle persone con cui Iñárritu ha lavorato per costruire il progetto. Persone giovani e meno giovani, messicane, guatemalteche, onduregne, che il regista ha avuto “il privilegio” – come egli stesso scrive – di incontrare e con cui ha costruito “uno spazio multi-narrativo che vede molti di loro protagonisti di quella che potremmo definire un’etnografia semi-romanzata”.

Mentre Hollywood investe sulla qualità narrativa della VR, che ancora ricorda troppo gli albori del cinema delle attrazioni, e contestualmente si osanna il medium come veicolo privilegiato per la comprensione empatica delle “tragedie” del mondo, Alejandro Iñárritu tenta un percorso diverso costruito in sei anni di paziente ricerca. Lavora sul paesaggio mentale, prova a raccontare una storia fatta di oggetti, memorie, simboli, testimonianze, immaginazione. La lente con cui guarda alla realtà virtuale resta quella del cinema, metaforica e descrittiva, attraverso cui indaga con intelligenza forma linguistica e materia da formare.

E dunque? Cosa ci dice Iñárritu prendendo il cuore e tagliandolo in due? Usando, da premio Oscar qual è, il medium su cui Hollywood – e non solo – sta elaborando la sua speculazione pop sul valore dell’empatia? Già la poesia di Hikmet ci ha portato nella solitudine della prigionia con l’intensità delle lacrime e Cézanne ha trasfigurato per noi i paesaggi, regalando allo spettatore la capacità di riconoscere i luoghi oltre una mimetica dello sguardo. Già Farocki ha aperto le immagini trovandovi dentro l’iscrizione della storia. L’arte fa ciò, rende visibile, dà intenzionalità allo sguardo, aiuta a elaborare le emozioni. La realtà virtuale è un’altra e ulteriore possibilità di giocare con serietà con il mondo. Ma attenzione, non si confonda l’investimento milionario di un’industria con il valore politico di un’immagine.

Continuiamo a chiamare spettatori i soggetti di queste esperienze. Tali restiamo. Del resto, è al nostro animo, come disse qualcuno, che il regista dà importanza.