cult

CULT

And I’m welcome no more. “Can’t get you out of my head” di Adam Curtis

È uscito in questi giorni sulla BBC “Can’t Get You Out of My Head”, il nuovo attesissimo documentario di Adam Curtis: una «storia emozionale del mondo moderno». Inizialmente pensata come riflessione sull’ascesa di populismi nel 2016, ha finito per essere una riflessione a tutto tondo su tecnologia, teorie del complotto, individualismo e potere ideologico delle emozioni

Adam Curtis parla con un certo affanno e scandendo ogni singola parola e ripete, come spesso accade, di essere un giornalista politico. Ci tiene a sottolineare il fatto di non aver mai girato un documentario e di non avere alcuna pretesa di realismo nel senso stretto del termine – per quanto i suoi film siano spesso considerati tali. In questo caso, sta rispondendo alle domande e ai vocal fry di Dasha Nekrasova e Anna Khachiyan, conduttrici del podcast Red Scare. È una delle varie fermate del suo tour promozionale per la sua nuova serie Can’t get you out of my head, un tour strettamente virtuale fatto di interviste e brevi apparizioni mediatiche.

Approfittando del contesto informale e della volontà di provocare endemica al podcast di cui è ospite, Curtis si lascia andare a tirate più schiette – considerando la media delle dichiarazioni rilasciate durante un tour promozionale, si intende. Non si risparmia, tira fuori anche l’indicibile o quasi. Se la prende con quelli che definisce radicals, dipinti come veri incapaci. Per quanto si descriva continuamente progressista, come a volersi scusare, sembra starsi togliendo più di un sassolino dalle scarpe. Loda Black Lives Matter, unico movimento in grado di rendere esplicite le disuguaglianze di classe atroci che strutturano la società occidentale contemporanea e adora l’ipermodernismo di una serie chiaramente di sinistra come I may destroy you, ma, per il resto, vede quasi solo ingenuità e infantilismo. Vede molti nostalgici, soprattutto, e la nostalgia, a suo dire, dovrebbe essere considerata una malattia.

Il messaggio della sua ultima serie, dice, vuol essere però estremamente ottimistico, a discapito di tutto. I sistemi che ci sorvegliano, ci spiano e ci opprimono sono molto più fragili di quanto pensiamo e, soprattutto, di quanto pensino i radicals. Quando si trova a dover descrivere Facebook e tutto il Web 2.0 li racconta come uno fra i tanti imperi al tramonto e, tralasciando le nostre ingenuità, pensa che siamo molto più forti di quanto avremmo mai potuto immaginare. La serie, continua Curtis, vuole svegliarci dal nostro sonno dogmatico, liberarci da tutte le nostre convinzioni melancoliche. E, per favore – tuona Curtis – evitiamo parole mistificanti, che allontanano la cose concrete. Mettiamo al bando le parole che servono solo a riconoscerci fra di noi, persone di sinistra di buona volontà e iniziamo a parlare chiaramente e dal profondo delle nostre viscere. Su tutte, evitiamo la parola con la N dell’accademia contemporanea. Neoliberismo, ovviamente.

Effettivamente, conclusa l’ultima puntata di Can’t get you out of my head, è difficile non provare una certa euforia, un senso di vertigine ottimistica e vagamente invasata. Per quanto Adam Curtis sia normalmente catalogato come un autore al limite del distopico, la sua ultima opera infonde, contro ogni pronostico, una certa gioia – una gioia certamente perversa, nata dall’essersi sporti sull’orlo di un burrone tremendo, ma pur sempre gioia.

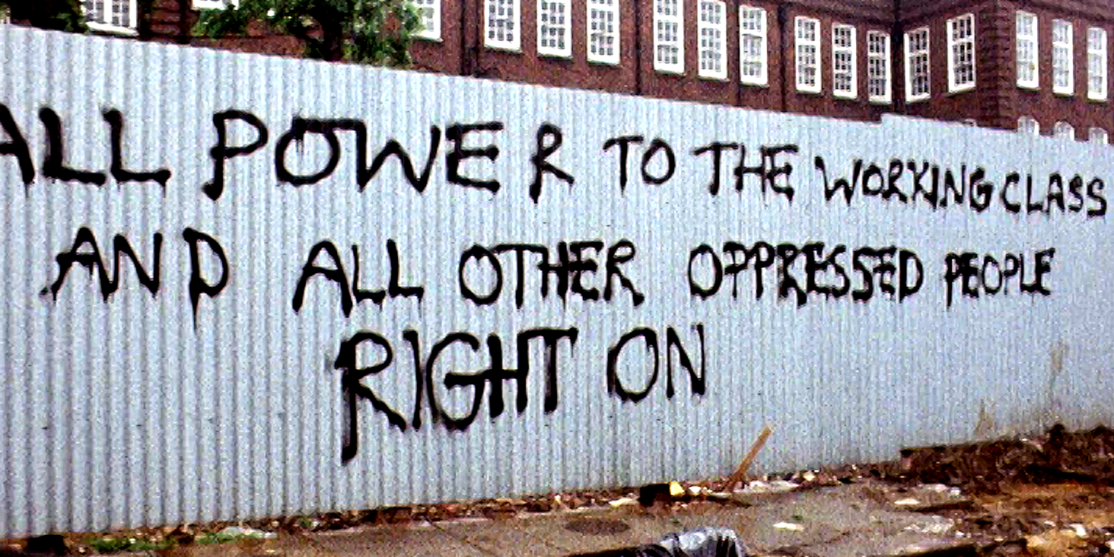

Stilisticamente, questa sua ultima fatica ripete senza deviazioni l’estetica che l’ha contraddistinto fino a oggi. L’intera serie è composta da immagini d’archivio, narrate dalla voce dello stesso Curtis che racconta storie eterogenee e spesso scollegate fra di loro. I vari episodi sono assemblati con brandelli della storia contemporanea estremamente diversi per narrare una storia emotiva del mondo moderno – frammentaria, parziale, tenacemente discontinua. I pezzi che compongono quest’opera non sono allacciati da forti correlazioni storiografiche o da grandi nessi causali, ma da un flusso ipnagogico di suggestioni e rimandi, che li fa cadere al posto giusto al momento giusto come accade alle idee apparse durante il dormiveglia, nelle fiabe e nelle teorie della cospirazione. Come ogni opera di Adam Curtis, questa serie non è un documentario storico, è una ricognizione del nostro panorama interiore, in cui il regista e lo spettatore esercitano la loro naturale propensione apofenica e uniscono punti spesso totalmente irrelati. Can’t get you out of my head è, a dirla tutta, forse l’esempio più riuscito di questa formula rigida, la ripetizione più felice di uno stile prevedibile e ben consolidato. Non è un caso che, in concomitanza dell’uscita di quest’opera, si sia diffuso sui social l’Adam Curtis Bingo, in cui segnare i cliché curtisiani che sarebbero, immancabilmente, riapparsi anche questa volta.

Anche a livello contenutistico, la serie non si discosta molto dalle ossessioni di Adam Curtis e, anzi, risulta una sorta di sintesi e approfondimento dei suoi film più contenutisticamente interessanti: Mayfair set, The century of the self e Hypernormalisation.

La tesi centrale è che la nostra vita venga vissuta in uno stato di profonda irrealtà, generato da racconti e teorie che semplificano la complessità del mondo, della storia e della nostra vita interiore. Queste semplificazioni ci permettono di sfogare il nostro desiderio di dominio e controllo, illudendoci di essere i primi motori immobili del corso delle cose di questo mondo. Viviamo, in altre parole, in un ambiente psicosociale addomesticato da miti fragili e fraudolenti, che ci sono penetrati fin dentro le ossa. Siamo inconsciamente convinti che la nostra storia progredisca verso un mondo più perfetto, che abbia un senso e che le contingenze storiche in cui siamo immersi siano ragionevoli e imperiture, o, al massimo, che vadano sovvertite per motivi altrettanto ragionevoli e universalmente condivisi. Siamo immersi nell’illusione del controllo.

Secondo Curtis, questa illusione equivale a un «falso senso di pace sorretto da orrore e guerra». Man mano che la violenza e la realtà avanzano, il sogno si infrange e il mondo sfugge dalla nostra presa. Inutilmente escogitiamo «nuove burocrazie razionali», sempre più complesse e improbabili, volte a nascondere l’inevitabile bancarotta. Curtis ne passa in rassegna molte in Can’t get you out of my head, ma gli scienziati, i burocrati e tutti i rappresentanti dell’ordine e della ragione sono, nella sua storia emotiva, apprendisti stregoni a cui il mondo esplode in mano, dilaniati dalle schegge delle loro stesse provette e intenti a rimettere in piedi i loro castelli di carte. Vivere per controllare razionalmente il mondo significa vivere, nelle opere di Curtis, in uno stato di perenne ipernormalità, termine ispirato dal lavoro dello storico Alexei Yurchav sugli ultimi anni dell’Unione Sovietica, ossia tentando con tutte le proprie forze di giustificare e nascondere la propria lenta, inesorabile discesa nelle barbarie. Curtis è un Adorno naïve, ma è difficile dargli torto.

Fra tutte le forme assunte dall’illusione del controllo nel mondo contemporaneo, il mito più forte e più virulento, quello che preoccupa maggiormente Curtis, è quello dell’individuo. Per Curtis, l’idea che la società umana possa essere organizzata usando la nostra individualità come metro di misura fondamentale è un’aberrazione, un vero e proprio affronto. Pensare di poter controllare le nostre vite riducendoci a esseri soli e indivisibili o rinchiudendoci in cicli di analisi, infinti o finiti poco importa, della nostra storia, umore o comportamento come fossimo costantemente malati è un atto di fede infondato, radice di un mondo miserabile, noioso e irragionevole. Questo individualismo patologico raggiunge, in Can’t get you out of my head, livelli inediti, divenendo una vera e propria «impotenza appresa». Can’t get you out of my head è, in fondo, semplicemente un’antologia di figure rese malate dalla loro fede nell’individuo – distrutte dalla convinzione di essere unità di uno, come si autodefiniva Jiang Qing, ultima moglie di Mao Tse-Tung, o spezzate dal fascino di un controllo individuale totale, come Kerry Thornley, padre del discordianesimo, o il tragicomico Dominic Cummings.

L’epica di questo individualismo crepuscolare si declina e trova una sorta di cornice psicogeografica nella parabola tragica di tre imperi in decadenza, tre tentativi falliti di controllare il mondo attraverso l’individuo: gli Stati Uniti, un interminabile deserto di case suburbane inondate di Valium e Ossicodone in cui l’individuo viene spinto a considerare sacra e incontestabile ogni sua emozione, fino all’inevitabile follia; la Cina, incarnazione sulla terra del sogno dello psicologo B. F. Skinner di creare una società «al di là della libertà e della dignità umana», in cui l’individuo funge da parametro standard e impersonale per misurare gli stimoli ciechi della massa informe; e la Russia, sintesi di entrambi e regno delle ombre in cui ogni forma di controllo va a morire, impersonificata, più che dallo scontro fra Putin e Navalny, dall’individualità esplosa di Limonov, dal suo partito nazionalbolscevico e dal post-punk cirrotico di Egor Letov.

Queste tre traiettorie – più luoghi dell’anima collettiva che blocchi geopolitici – sono racchiuse da un’ellissi narrativa, deformata ai suoi poli estremi da una citazione dell’antropologo anarchico David Greaber: «La verità nascosta fondamentale di questo mondo è che l’abbiamo creato noi e potremmo cambiarlo senza alcun problema». L’ironia di questa citazione, inizio e fine di questa storia emotiva, è evidente: avremmo potuto fare altrimenti, ma non l’abbiamo fatto. Non c’è alcun nemico esterno, redenzione o perdono per il male di questo mondo. Nulla ci salverà. Ci siamo solo noi con i nostri tic, i nostri errori e l’assurdità che continueremo a tenere viva. Ma potrebbe essere altrimenti.

Proprio la fragilità dei nostri sistemi di controllo e l’assoluta assenza di ogni giustificazione è, per Curtis, una fonte di grande speranza, il motivo di tutto il suo ottimismo. Se «far leva sulla razionalità è inutile per cambiare il mondo», tutti i nostri fallimenti sono punti di partenza, vagiti di un mondo che potrebbe essere libero. Ovunque possiamo scorgere crepe nelle nostre impotenze apprese, vederne la fine. Il recedere della ragione, l’assenza di ogni alibi e la perdita di controllo sono il terreno fertile in cui abbandonare le ambizioni idiote, le nostre segrete inibizioni e ricostruire un’esistenza degna di essere vissuta. Una volta che la vita ci sarà totalmente sfuggita di mano potremo darci un senso nuovo, esercitare la nostra forza a pieno, davvero, e fermare la «colonizzazione dell’ultimo avamposto libero», noi stessi.

Il punctum che fora la disperazione e lo spaesamento di Can’t get you out of my head è la coda musicale, posta dopo l’apparizione finale della citazione di Graeber. Le immagini delle eroine e degli eroi che abbiamo incontrato ritornano, giustapposti a Till I can gain control again dei This Mortal Coil. La canzone, una ballata a metà fra la promessa di vendetta e la speranza di uscire, un giorno, dal nostro sanatorio a cielo aperto, sembra indicarci la fine di una situazione tremenda. La voce di Louise Rutkowski recita «I only hope that you can hold me now/’Til I can gain control again» e sembra l’addio di Adam Curtis, forse prematuro o ingenuo, a un mondo infame, una realtà distopica che ha descritto per ormai più di vent’anni. Dopo tutta questa depressione, al culmine di tutta la nostra impotenza ci resta la speranza di riuscire a esserci gli uni per gli altri, aspettando impazientemente il giorno in cui riusciremo a riprendere il controllo per l’ultima volta, guariti.